- Rescue

- Содержание

- Что это

- Скачать

- Состав

- ALT Linux

- Review

- Free Download

- changelog

- An Open Source Russian, general-purpose Linux distribution for desktops and servers

- Distributed in multiple editions

- Supports 32-bit and 64-bit platforms

- Simple boot menu

- Use the MATE desktop environment

- Includes popular, open-source applications

- Сетевая загрузка и бездисковые клиенты в ALT Linux

- Содержание

- Системные требования [ править ]

- Реальный стенд [ править ]

- Виртуальный стенд [ править ]

- Сетевая загрузка — из коробки [ править ]

- Модификация загружаемого образа [ править ]

- Влияние параметров сети [ править ]

- Множественные образы и клиентское меню загрузки [ править ]

- Кастомизация множественных образов [ править ]

- Аутентификация пользователей домена [ править ]

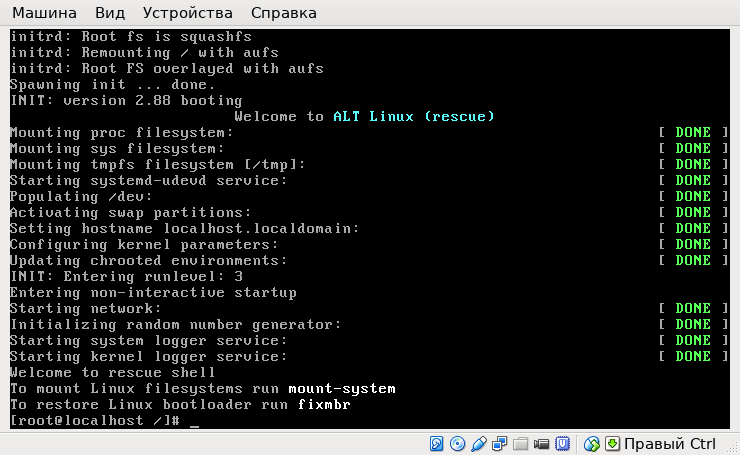

Rescue

Содержание

Что это

ALT Linux Rescue — спасательный LiveCD-дистрибутив умеренного размера [1] , предназначенный в помощь сисадмину при исправлении и починке многих видов проблем с системами, за которые те несут или чувствуют ответственность; поэтому в него включены инструменты для:

- диагностики аппаратного обеспечения, в т.ч. проверки памяти

- изменения размера разделов

- исправлениязагрузчиков, разделов, файловых систем

- восстановления разделов и файлов, удалённых по неосторожности

- резервного копирования на сетевые серверы и восстановления с них

- работы с оптическими, ленточными и файловыми архивами

- оптимизации использования файловой системы

- зачистки остаточной информации на разделах и дисках[2]

- доступа к Android-устройствам, сброса паролей Windows и Linux и т.п. [3]

- расследования случаев несанкционированного доступа/нарушения безопасности информационных систем

Всё это упаковано в удобный гибридный ISO-образ, записываемый как на CD/DVD, так и на USB-флэшку [4] .

Получившийся носитель должен загружаться на большинстве распространённых компьютеров [5] :

- i586 — примерно от Intel Pentium III (256 МБ ОЗУ) или в эквиваленте,

- x86_64 — на любом AMD64-совместимом оборудовании с BIOS или UEFI[6] .

- aarch64 — на любом armv8-совместимом оборудовании с UEFI.

Скачать

Эти образы автоматически собираются каждую неделю [7] , вот прямые ссылки на загрузку файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:

Это свободное ПО, вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!

Состав

Это LiveCD на основе GNU/*/Linux, поэтому все программы запускаются под управлением ядра Linux [8] . Содержимое можно расширять во время работы: dhcpcd; apt-get update и вперёд.

Вот некоторые из вошедших в состав пакетов в качестве примера:

- refind, чтобы справиться с недостачей менеджера загрузки EFI

- smartmontools для SMART-мониторинга HDD/SSD

- testdisk/photorec для восстановления разделов и файлов данных

- memtest86 для UEFI [9] и memtest86+ для BIOS

- android-tools, bonnie++, chntpw, cpuburn, dc3dd/dcfldd/ddrescue, exfat-utils, gpart, hdparm, ipmitool, lft, netcat, parted, rsync, scalpel, sleuthkit (aff/ewf), uudeview, whdd, wipefreespace.

- mount-system для попытки автоматической сборки дерева файловых систем обнаруженных на компьютере ОС GNU/Linux

Всего включено более сотни специализированных программ и множество других доступно в репозитории ALT Linux Sisyphus, который является основой этих спасательных образов и залогом свежих версий. Возможно и пересобрать себе образ с теми инструментами, которые требуются.

Загрузка в Forensic mode предназначена для минимизации воздействия на носители информации: не подключаются swap-разделы, не активируются программные RAID и LVM, не монтируются ФС, mount-system переключается в readonly-режим с использованием loopback-устройств; при необходимости такой загрузки под UEFI нажмите F2 и выберите соответствующую опцию из меню. В этом режиме также включается защита спасательной корневой ФС от подмены.

Для удалённой поддержки через небыстрый IP-KVM предусмотрен вариант «Rescue with remote SSH access (DHCP)», при котором в процессе загрузки поднимается сеть по DHCP, генерируется пароль root, запускается SSH-сервер и параметры входа выводятся на терминал — с тем, чтобы в несколько нажатий клавиш на iKVM получить более отзывчивую командную оболочку. Пароль следует сменить сразу после успешного использования.

Для переключения на русский следует выполнить команду loadkeys ru и воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift.

Источник

ALT Linux

Review

Free Download

changelog

An Open Source Russian, general-purpose Linux distribution for desktops and servers

ALT Linux is an open source, freely distributed and universal GNU/Linux operating system intended for use on servers, desktops and mobile devices. It comes in many flavors with various desktop environments and supports numerous architectures. It’s an independent distribution of Linux forked from the deprecated Mandrake Linux OS.

Distributed in multiple editions

The ALT Linux project is available in many editions, such as ALT Linux (School Junior), ALT Linux (School Master), ALT Linux (School Server), ALT Linux (School Teacher), ALT Linux Simply, ALT Linux Junior, ALT Linux KDesktop, ALT Linux Master, ALT Linux Rescue, and ALT Linux Server.

In addition, the ALT Linux’s special Starterkit project offers versions with the LXDE, LXQt, Razor-Qt, Xfce, MATE, Cinnamon, IceWM, GNUstep, GNOME, Enlightenment, WindowMaker and Trinity desktop environments/window managers.

Supports 32-bit and 64-bit platforms

ALT Linux is the main edition, the first one that was ever released for this project, and it is distributed as Live DVD ISO images optimized for either of the 32-bit (x86) and 64-bit (x86_64) instruction set architectures. Installable-only DVD ISO images are also available in the download section above, all of them deployable on either DVD discs or USB thumb drivers.

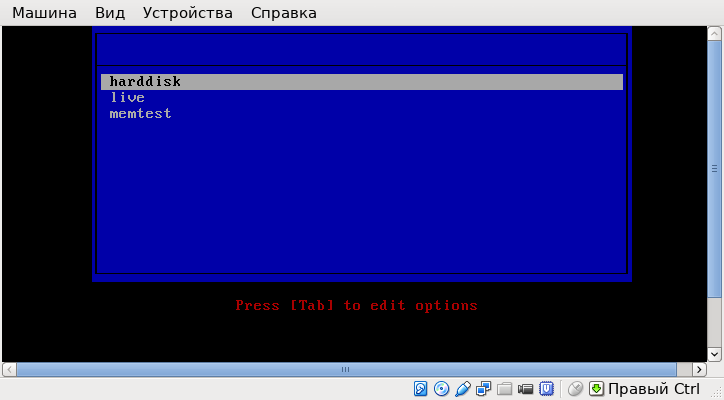

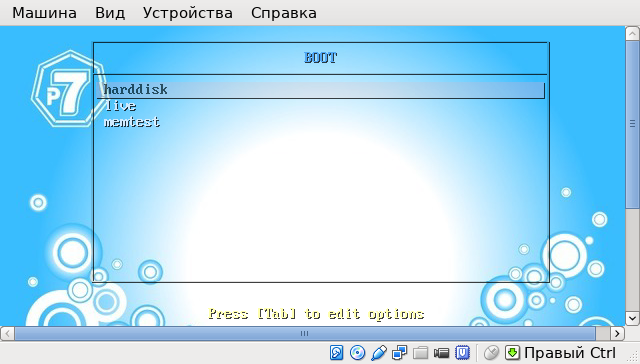

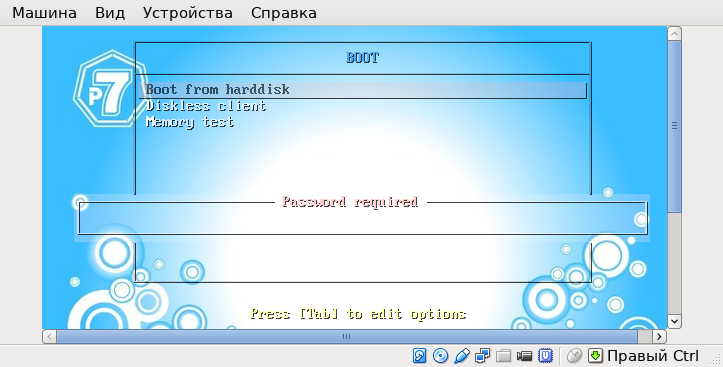

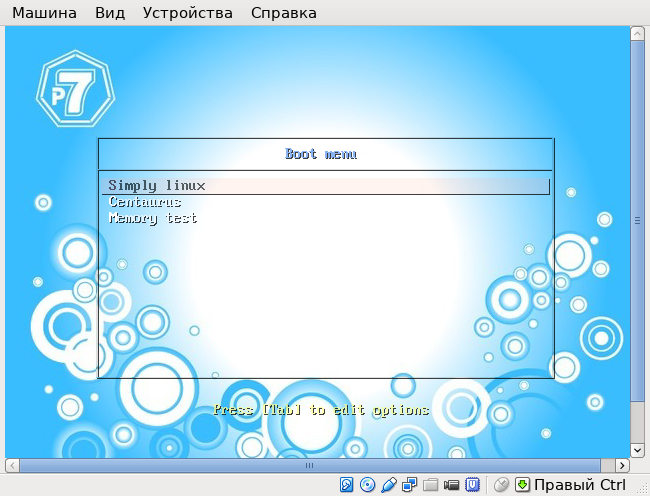

Simple boot menu

The distribution’s Live DVD boot menu is quite simple, offering support for the English (US), Russian, Spanish, Brazilian Portuguese, Ukrainian, Turkish and Kazakhstan languages, the ability to start the live system with normal settings, run a memory test and boot an existing OS from the local drive. In addition, you will be able to pass extra parameters to the kernel, change the video mode and source.

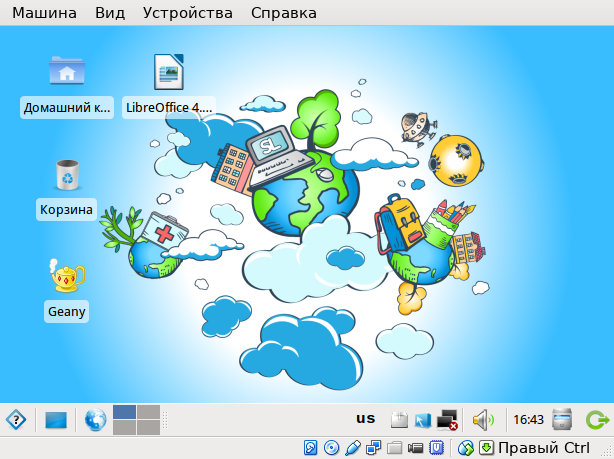

Use the MATE desktop environment

MATE, a clone of the GNOME 2 (also known as GNOME Classic) graphical desktop environment, was chosen for ALT Linux’s default session. It is comprised of a two-panel layout, which offers a productive and very fast desktop interface to users with low-end computers.

Includes popular, open-source applications

As expected, the distribution includes various well-known open souce applications, among which we can mention the LibreOffice office suite, GIMP image editor, Mozilla Firefox web browser, Dia diagram editor, GParted partition editor, and various other MATE-related packages.

Источник

Сетевая загрузка и бездисковые клиенты в ALT Linux

Содержание

Системные требования [ править ]

Возможно использование двух вариантов демонстрационного стенда. Реальный аппаратный — нагляднее для слушателей. Виртуальный стенд удобнее в транспортировке и при демонстрации. Также для демонстрации нужны хотя бы два .iso образа, основной — дистрибутива Centaurus и ещё один, лучше всего Simply.

Реальный стенд [ править ]

Реальный демонстрационный стенд должен состоять из трёх системных блоков: сервера, управляемого моста и клиента. Крайне желательны гигабитные сетевые адаптеры (для моста два), мост включается в разрыв сети между сервером и клиентом. Отдельные мониторы в количестве трёх штук желательны, проектор приветствуется.

Виртуальный стенд [ править ]

Хост-машина с характеристиками не ниже:

- Процессорных ядер 2, лучше 4;

- Оперативная память не менее 4 Гб, лучше 8;

- Свободное дисковое пространство от 100 Гб.

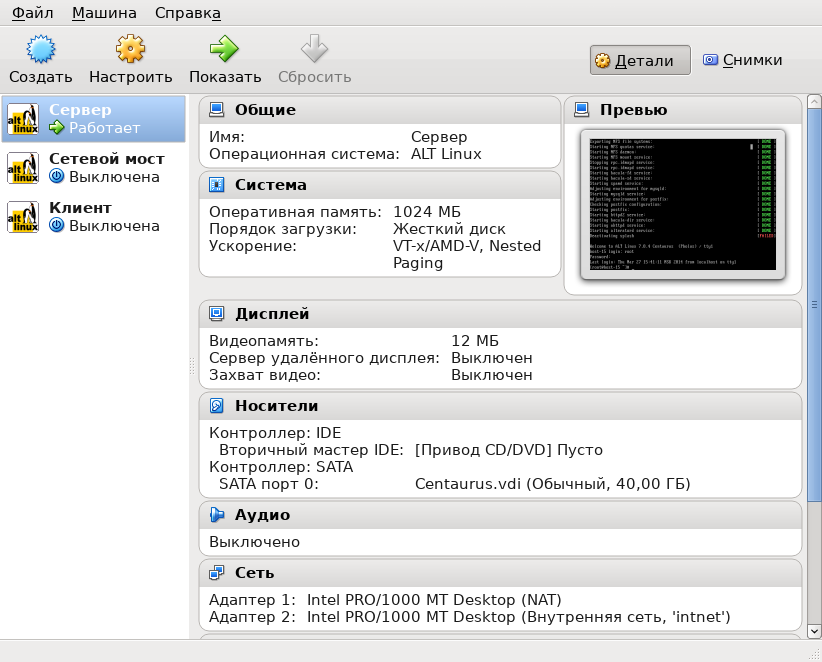

Виртуализатор VirtualBox. В первой виртуальной машине предварительно установлена система из актуального дистрибутива Centaurus в варианте Офисный сервер, установка по умолчанию.

Ресурсы виртуального сервера:

- Процессор класса i686 — один;

- Оперативная память 1Гб;

- Виртуальный диск 40 Гб;

- Виртуальные сетевые интерфейсы — два. Адаптер 1 тип подключения NAT, с пробросом портов хоста 8081 и 2201 на 8080 (alterator) и 22 (ssh) гостя соответственно. Адаптер 2 тип подключения внутренняя сеть `intnet`.

На второй виртуальной машине — сетевого моста — предварительно установлена минимальная система.

Ресурсы сетевого моста:

- Процессор класса i686 — один;

- Оперативная память 512Мб;

- Виртуальный диск 8 Гб;

- Сетевые интерфейсы — три. Адаптер 1 тип подключения NAT, с пробросом портов хоста 8082 и 2202 на 8080 (alterator) и 22 (ssh) гостя соответственно. Адаптер 2 тип подключения внутренняя сеть `intnet`. Адаптер 3 тип подключения внутренняя сеть `intnet2`. На адаптерах 2 и 3 обязательно включить неразборчивый режим (promiscuous mode), для обеспечения прозрачного проброса пакетов через мост.

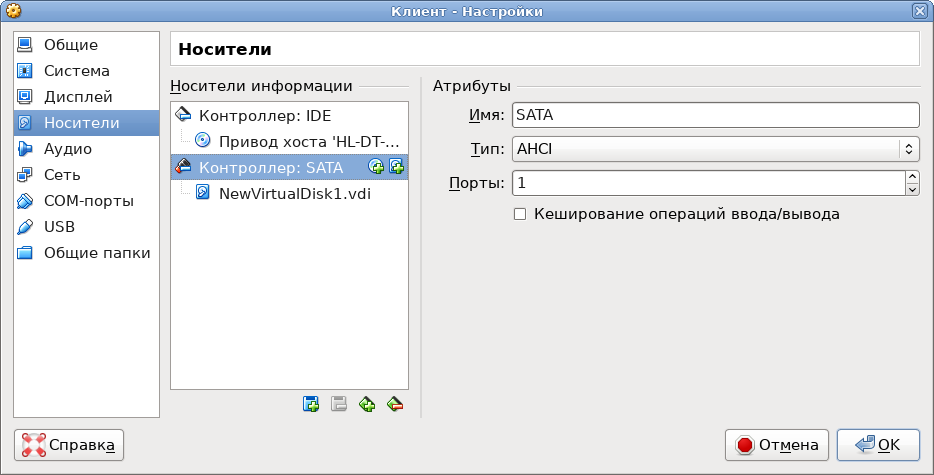

И третья виртуальная машина — Клиент

- Процессор класса i686 — один;

- Оперативная память 1Гб;

- Видеопамяти чуть добавить — для скорости;

- Сетевой интерфейс один, тип подключения внутренняя сеть `intnet`;

- Очередность загрузки — сразу с сети, прочие виды загрузки можно отключить.

Клиент не имеет собственного накопителя.

При установке виртуальных машин для пользователя root и для системного пользователя admin используется пароль master.

Важно: по окончании подготовки образов виртуальных машин обязательно удалить образ дистрибутива из виртуального CD-ROM, иначе перенос на другой хост заранее подготовленного образа (при необходимости такового) будет осложнён — VirtualBox потребует образ для CD-ROM. Однако, если если перенос образа не планируется, дистрибутив в CD-ROM Сервера можно оставить — он пригодится в следующей главе.

Сетевая загрузка — из коробки [ править ]

Запустим виртуальную машину Сервер и дождёмся её полной загрузки. Если всё сделано правильно, интерфейс Alterator виртуального сервера можно вызвать из браузера хоста по адресу https://localhost:8081 Проделаем это. Предупреждение безопасности игнорируем, с использованием сертификата соглашаемся, вносим сайт в список исключений. Используем имя пользователя root и пароль master для входа в интерфейс Alterator, язык интерфейса — русский.

Чтобы бездисковый клиент мог получить параметры сети надо настроить DHCP, а для DHCP требуется статически сконфигурированный интерфейс. Меню Сеть — Ethernet-интерфейсы, второй адаптер, конфигурация Вручную. Устанавливаем статический IP 10.10.10.1 маска /24 (255.255.255.0). «Добавить». «Применить».

Далее DHCP. Раздел Серверы, DHCP. «Включить службу DHCP», «Начальный IP адрес» — 10.10.10.10, «Конечный IP адрес» — 10.10.10.100. «DNS сервер» — 10.10.10.1. «Домен поиска», например — class.altlinux.org «Шлюз по умолчанию» — тоже 10.10.10.1. «Применить».

И в меню Брандмауэры меню Внешние сети выбрать первый адаптер как принадлежащий внешней сети, то есть глядящий в сторону интернета. Открыты порты по умолчанию: Центр управления, OpenVPN, Удаленное управление, Служебные пакеты.

Подключить в виртуальный CD-ROM образ дистрибутива Centaurus. В разделе Серверы, Сервер сетевых установок — «Новый образ» — «Загрузить с CD-ROM». «Добавить» — пройдёт прогресс добавления образа. Для загрузки можно использовать любые дистрибутивы ALT Linux, не только Centaurus, но и KDesktop и Regular. Указать загруженный образ. «Выбрать» Указать вариант загрузки — бездисковый клиент (соответствует варианту дистрибутива LiveCD). «Применить»

В таком виде, если всё сделано без ошибок, виртуальная машина Клиент при запуске получает параметры DHCP и успешно загружается до состояния рабочего стола.

Модификация загружаемого образа [ править ]

Следует заметить, что (в отсутствии домена, об этом речь будет в завершении) дистрибутивы в режиме LiveCD, что называается, root-unsafe — предоставляют вход системного пользователя altlinux и суперпользователя root без пароля вообще, а также автоматически монтируют для пользователя все локальные носители по умолчанию на чтение и запись. Также у дистрибутива Centaurus, запущенном как LiveCD присутствует характерный ярлычок «Установить на жесткий диск». Попробуем, для примера, это исправить. Дальнейшие действия удобнее демонстрировать, соединившись с Сервером по ssh: именно с этой целью tcp порт 2201 хоста проброшен в гостя Сервер на порт 22.

$ ssh admin@localhost -p 2201

Если это первая попытка входа — подтверждение ключа, пароль master, вход. Мы на сервере.

Набор скриптов для модификации загружаемого образа получается из репозитория. Пакет можно установить при помощи apt-get или распаковать и использовать напрямую.

Имеются три сценария, предназначенные для управления модифицированными LiveCD, но сначала немного теории.

Фактически загрузка LiveCD по сети состоит в том что по сети монтируется каталог NFS, в котором лежит .iso образ. Образ монтируется через loopmount, и на самом деле там лежит squashfs которая ещё раз монтируется через loopmount. Ничто не мешает, воспользовавшись AuFS (аналог nullfs во FreeBSD, т.н. Union File System), смонтировать «стопкой» несколько файловых систем, из которых все нижние будут read-only, а верхняя read-write. У нас есть несколько файловых систем. Мы видим все файлы которые в них есть, те которые выше закрывают тех которые ниже. Самая верхняя может быть доступна на запись. Когда мы пишем, мы просто записываем в самую верхнюю. Такая методика активно используется в ALT Linux, потому что позволяет например при загрузке того же LiveCD смонтировать его на read-only (а как ещё можно смонтировать CD?), поверх него смонтировать на read-write обычную tmpfs — и смело туда писать, пока хватает памяти. Собственно, именно так и происходит. И ровно в эту технологию монтирования AuFS, которая всё равно происходит (ro iso, и поверх неё rw tmpfs) можно вставить ещё много таких iso. Базовая, поверх неё ещё что-то что изменяет содержимое базовой системы, поверх неё ещё что-то и так далее, а поверх всего read-write tmpfs чтобы можно было работать.

Далее — о том, как создавать такие iso-шки и где их раскладывать. В дистрибутивах ALT Linux это место фиксировано — /srv/public/netinst/overlays-live, если его нет — каталог следует создать. Если туда складывать iso образы, какие угодно, все они будут складываться поверх того базового, который у нас лежит рядом в /srv/public/netinst/

Комплект скриптов для манипуляции образами состоит из трёх частей:

- управление заплатками-оверлеями .iso на сервере overlays-manage

- создание заплаток на клиенте overlays-create

- первоначальный скрипт для настройки overlays-initial

Для удобства пользования целесообразно скопировать все три скрипта в подходящее для них место на сервере:

server# cp overlays-* /usr/local/bin/

При создании оверлеев .iso будет создаваться собственно на клиенте, и тут же переноситься на сервер. С той стороны должен быть пользователь, который принимает подключения по ssh (очевидно, не root) и имеет право писать файлы оверлеев в соответствующий каталог. Создаём на сервере каталог и ставим на него права группе wheel, к которой принадлежит системный пользователь admin.

server# mkdir /srv/public/netinst/overlays-live

server# chgrp wheel /srv/public/netinst/overlays-live

server# chmod 775 /srv/public/netinst/overlays-live

Проверим, что получилось:

Для того, чтобы скрипты работали, им необходимо «знать» какой должен быть пользователь и на каком хосте он сидит.

Пока что скрипты не доработаны, поэтому предполагают что находятся в подкаталоге bin профиля пользователя.

По ходу выполнения скрипт создаёт на сервере подкаталог /srv/public/netinst/overlays-live.pool Как раз в него первоначально выкладываются свежесозданные оверлеи, и уже потом из них можно набрать только действительно нужные. Так сделано, чтобы избегать ненужных, но неизбежных ошибок. Каатлог создаётся автоматически, и для этого надо дать доступ.

server# chgrp wheel /srv/public/netinst

server# chmod 775 /srv/public/netinst

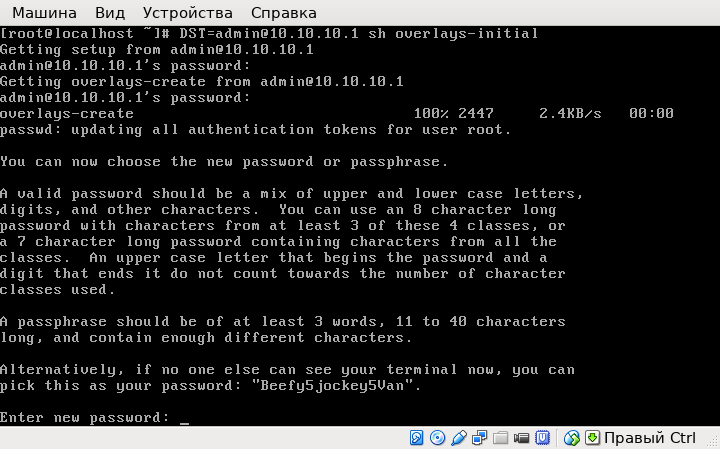

Теперь на клиенте (в консоли root):

localhost# scp admin@10.10.10.1:/usr/local/bin/overlays-initial .

localhost# DST=admin@10.10.10.1 sh overlays-initial

Происходит запрос пароль для root обновлённого бездискового клиента. Для примера введём простейший пароль — 123

Кроме того, скрипт удалил иконку установщика с рабочего стола, пакет установщика и запретил обычным пользователям монтирование системных устройств. Теперь это можно делать это можно делать только пользователю root, который защищён паролем. Настало время создать наш первый оверлей.

Скрипт overlays-create предусматривает создание разных оверлеев, их назначение подробнее рассматривается в уже упоминавшейся статье. overlays-create initial предназначен для того, чтобы перебить всё то, что было изменено полностью. localhost# overlays-create initial Убедимся, что на сервере создался каталог /srv/public/netinst/overlays-live.pool и в нём — файл iso. Если мы сейчас перезагрузимся ничего не изменится, потому что /srv/public/netinst/overlays-live всё ещё пустой. Чтобы управлять этим делом на сервере, существует overlays-manage.

overlays-manage info показывает что в /srv/public/netinst/overlays-live.pool оверлей есть, а /srv/public/netinst/overlays-live пустой. overlays-manage relink раскладывает всё как надо, оверлей копируется в /overlays-live и будет применён, оверлеи из /overlays-live применяются последовательно в лексикографическом (алфавитном) порядке.

Можно посмотреть, что упаковано в получившемся оверлее

Ничего особенного — файлы, которые были изменены относительно базового образа, разложенные по своим каталогам и подкаталогам. Бездисковый клиент можно перезагрузить и убедиться, что сделанные изменения сохранились. В процессе загрузки можно заметить сообщение о загрузке и применении оверлея.

Главный бонус от использования «толстого» бездискового клиента в сравнении с терминальным — нормальная работа с устройствами. Флэшки, звук, видео -всё это работает локально, без участия сети.

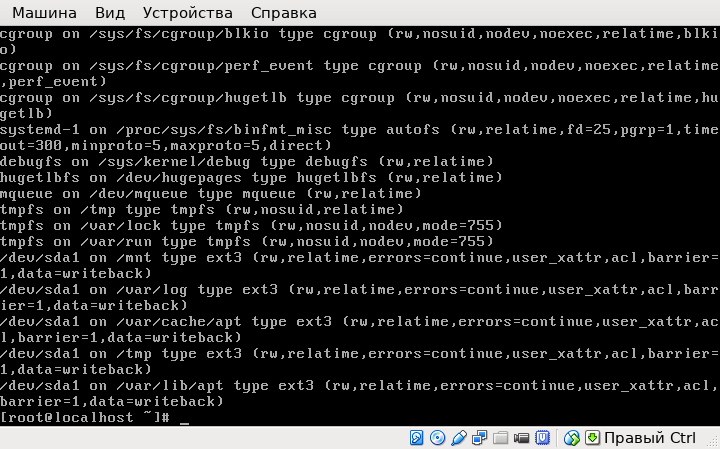

В консоли root перезагруженного клиента можно mount|more видеть, как одна за другой смонтированы образы файловых систем. Что дальше? overlays-initial это полный diff между всем, что есть при загрузке read-only и тем что изменилось, когда мы что-то делали. Проблема состоит в том, что если сейчас снова что-то изменить, то новый diff будет не между исходным образом и тем что есть, а между всей стопкой образов read-only и тем что стало. diff возможно снять только у того, что read-write. Поэтому при помощи overlays-initial есть смысл делать только минимальные начальные изменения, а всё остальное делается несколько иначе. Когда изменения касаются например только домашнего каталога пользователя, невыгодно делать их в несколько итераций — слишком часто файлы в нём накладываются, переписываются. То же самое относится к /usr/local, /opt, /root, которые изначально (почти) пусты. По таким каталогам нет смысла делать diff, а правильнее затолкать в iso целиком, и целиком же сложить на сервер. Посмотрим, как это делается.

Для начала произведём несколько наглядных изменений на рабочем столе клиента: изменим фон рабочего стола, отменим блокировку экрана, сменим комбинацию раскладок клавиатуры, добавить иконку запуска чего-нибудь. Обязательно завершить сеанс пользователя, чтобы изменения записались.

На сервере при этом в overlays-live.pool стало два оверлея (в overlays-live пока один)

Оверлей типа home добавился в overlays-live. Следует обратить внимание на серийный номер оверлея. Скрипт relink устроен так, что удаляет всё кроме initial, а из однотипных вроде home оставляет только последний. Оверлеи типа static и cumulative полностью перебивают содержимое старых, и старые становятся не нужны. Тогда как оверлеи типа diff нужны все, причём в правильном порядке, чтобы отразить например установку и обновление пакетов. Перезагрузим клиента, отметим как в процессе загружаются уже два оверлея, (initial и home) и убедимся, что изменения сделанные на рабочем столе клиента и в его параметрах настройки — сохранились.

Изменённые обои и прочие настройки это хорошо, но может понадобиться что-то дополнительно установить. Например, чтобы подготовить учебную систему к определённой теме урока, может понадобиться кастомизировать программное окружение нашего клиента. Для установки пакетов требуется довольно много места в каталоге /var/spool/apt/ Эти кэши не нужны никогда, за исключением ситуации когда мы ставим пакеты. При обычной эксплуатации они не нужны. Но когда мы ставим пакеты, кэши способны сожрать всю оперативную память, поэтому достаточно очевидный ход — на время апдейта смонтировать эти каталоги в какую-то реально существующую файловую систему. Рассматриваемые скрипты работают так: обнаружив на диске линуксовую файловую систему, монтируют её, создают там временный каталог и его используют. Теперь имеет смысл выключить клиент, добавить к нему (виртуальный) накопитель минимального объёма.

. и запустить клиент снова.

Повторимся: дополнительное блочное устройство нужно только на время подготовки образа, и только потому, что при этом используется дополнительное количество больше ни для чего не нужных кэшей.

Посмотрим, как теперь используется наш диск. Убедимся, что на него смонтировались: /mnt, /var/log/, /var/cache/apt, /tmp, /var/lib/apt

Это те каталоги, которые будут расти по мере работы установщика пакетов, и которые совершенно не нужны в LiveCD

И установим какой-нибудь полезный пакет

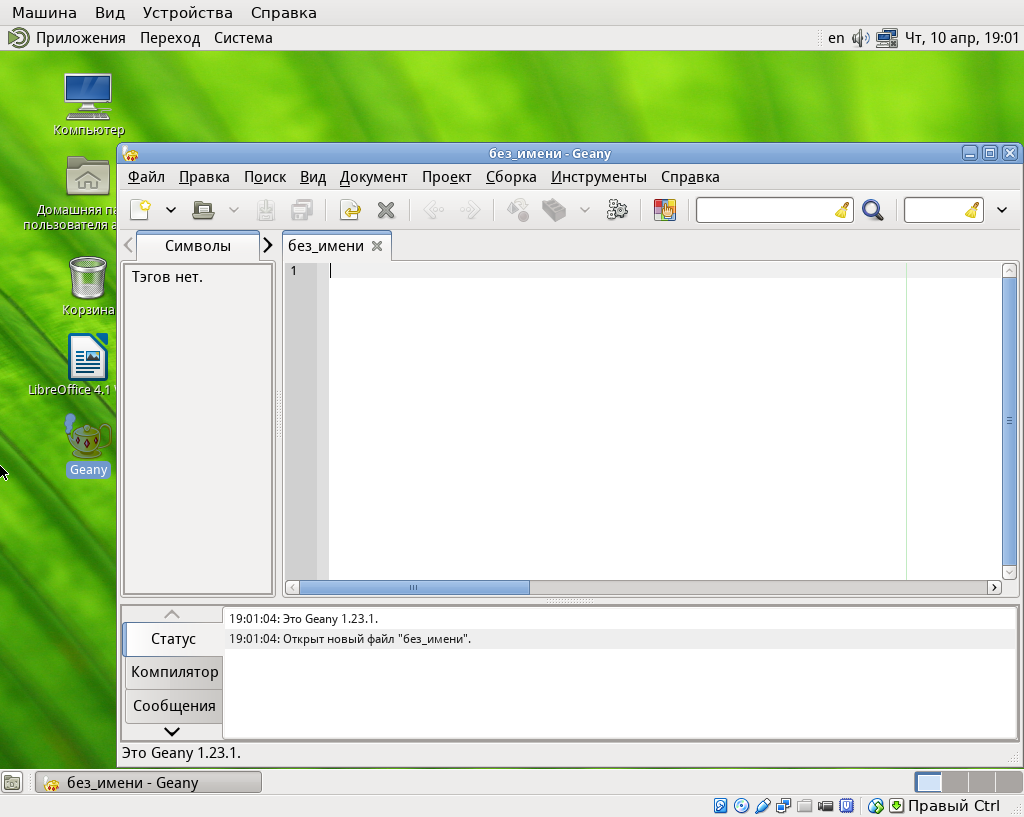

Откроем сеанс пользователя и убедимся что пакет стоит (появился в пользовательском меню). Добавим кнопку запуска Geany на рабочий стол. Завершим сеанс пользователя. Обновим /home

Просто полный дамп всего /home, и хорошо что изначально он совершенно пустой. И вторая операция — это составление кумулятивного оверлея, который будет содержать то, что мы дополнительно установили.

В overlays-live.pool теперь один initial, два home и один system-cumulative.

В overlays-live — один initial, один последний home и system-cumulative. Оверлеи home сразу не удаляют, на случай если что-то в домашнем каталоге было сделано неправильно. Можно вернуться назад, удалив последний — неправильный — оверлей и повторив relink. Перезагрузим клиент, обратим внимание на загрузку трёх оверлеев и убедимся, что на рабочем столе кнопка Geany сохранилась — и работает.

Это не обязательно показывать, но если сейчас ещё что-то модифицировать, то с overlays-create system будет создан ещё один оверлей, который будет монтироваться при старте, и так они будут монтироваться пачками. Есть другая команда, overlays-create packages. Она делает фактически разницу между initial и тем что было доустановлено (или удалено) с тех пор. Её выдача — список команд apt-shell

Сделано так потому, что если количество оверлеев приблизится к десятку,- их последовательное монтирование начнёт представлять собой проблему. В какой-то момент становится правильнее создать один большой кумулятивный оверлей со всеми изменениями, а все остальные потереть. Для этого нужно удалить все оверлеи из /srv/public/netinst/overlays-live, оставив один только initial

Загрузиться с одним initial, посмотреть что было изменено с помощью overlays—create packages, проделать необходимые изменения и изготовить один кумулятивный оверлей. Приём позволяет держать под контролем количество кумулятивных оверлеев, используемых для загрузки.

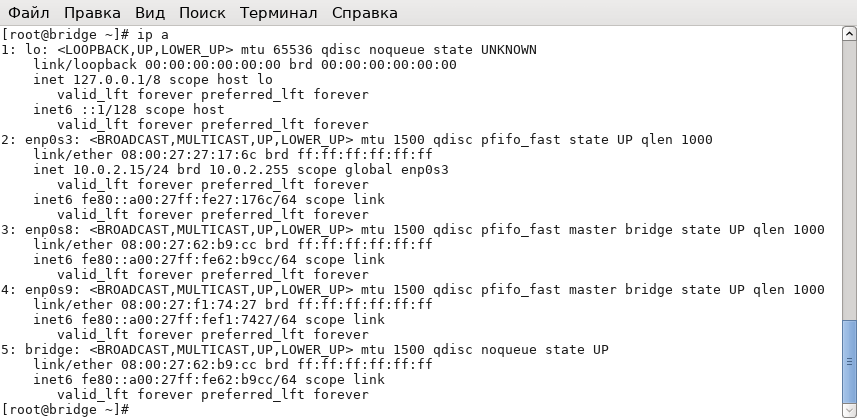

Влияние параметров сети [ править ]

Весьма важно представлять себе влияние ключевого компонента бездисковой системы — сети. С начала загрузки это tftp, потом nfs и всё в очень, очень больших количествах. Для демонстрации влияния качества сети запустим виртуальную машину, которая должна будет играть роль управляемого моста в сети. Установка проводилась в варианте «вручную», из 8 Гб выделенного виртуального накопителя 512 Мб swap, остальное корневой раздел ext2/ext3. Профиль — «минимальная установка». Сетевых адаптеров три, первый — режим NAT, адрес назначается по DHCP с хоста. Второй внутренняя сеть intnet, третий внутренняя сеть intnet2, они будут затем объединены в мост (bridge), их IP адрес не имеет значения. Неразборчивый режим: разрешить всё для интерфейсов 2 и 3, чтобы обеспечить прозрачный проброс пакетов протокола ARP. Запустим bridge, зайдём на него с хоста по ssh.

Теперь мы будем настраивать из этой виртуальной машины bridge, причём такой на котором (между адаптерами 2 и 3) пакеты будут ходить или нормально, или медленно, а то и вовсе теряться. Словом, имитируем не очень хорошую сеть и смотрим как это влияет на запуск и работу бездискового клиента. Создаём в /etc/net/ifaces/ каталог bridge и в нём файл options следующего содержания:

enp0s8 и enp0s9 — имена виртуальных сетевых интерфейсов 2 и 3, включенных во внутренние сети intnet и intnet2.

Специфика управления etcnet состоит в том, что всё это куски опций команды tc (см. man tc), для удобства разложенные в конфигурационные файлы. Для имитации качества сети используем дисциплину netem (NETwork EMulator)

Настало время проверить, как наш бездисковый клиент будет чувствовать себя в условиях не очень хорошей сети. Два сетевых интерфейса машины bridge включены к внутренним сетям intnet и intnet2. Они связаны в мост, в котором мы можем управлять скоростью прередачи данных, задержкой при передаче данных, потерями пакетов и их порчей при передаче. На виртуальном бездисковом клиенте переключим интерфейс с intnet на intnet2 и получим ситуацию, при которой между server и diskless машинами находится bridge. Первоначально он ничему не должен мешать, поэтому запустим diskless и убедимся, что он нормально загружается. Перекладывание пакетов между интерфейсами нагружает CPU, поэтому загрузка может происходить чуть медленнее чем в отсутствии моста, но не сильно. Посмотрим что будет, если в сети при загруженном клиенте возникнут значительные потери пакетов.

В таких условиях уже загруженный клиент работать будет, но совсем медленно. Зелёный индикатор активности сети (если стенд виртуальный) говорит о том, что происходит интенсивный ретрансмит потерянных и повреждённых пакетов. 5% потерянных пакетов это такое плохое качество сети, которое становится видно явно, то есть можно считать недопустимым. Причём если уже загруженный клиент по NFS с грехом пополам работает, то первоначальная загрузка по TFTP уже не работает никак.

Уменьшим потери пакетов.

Всего примерно один процент потерянных пакетов, плюс ещё один — повреждённых. Загрузка теперь происходит, хотя и очень медленно. Если очень долго ждать, можно дождаться загрузки. Очевидно, что уже загруженный клиент будет работать лучше чем в предыдущем случае. Периодически ретрансмиты возникают, но работает уже довольно прилично.

Теперь как влияет задержка.

Задержка небольшая, всего половина миллисекунды. Перезапускаем клиент. Разумеется, загрузка идёт заметно медленнее. Задержка может происходить по причине каскадного подключения коммутаторов, чего при использовании бездисковых клиентов следует избегать. Теоретически, в сети с задержками ещё хуже будет протоколу TCP, который использует подтверждения передачи. Однако прямо сейчас без специального замера проблема не видна ввиду малой величины задержки. И, наконец, ограничение пропускной способности.

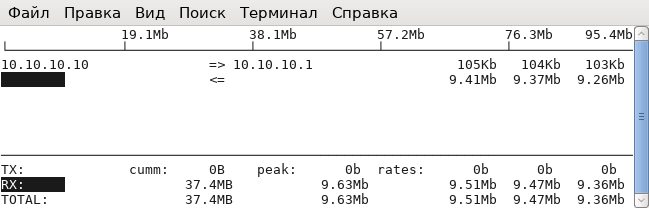

Необходимо отметить, что сейчас в нашей тестовой сети один потребляющий трафик клиент. Наверняка можно даже померить этот трафик, например iftop хотя трафик при различных действиях клиента — тоже разный. При активных действиях полоса пропускания занимается полностью, при отсутствии активности освобождается. Интереснее оценить влияние ограничения трафика на глаз, причём результат совершенно предсказуем — чем уже полоса пропускания тем медленнее происходит загрузка. В самом начале загружается в основном read-only информация, которая затем будет локально закеширована, и последующая работа будет проходить уже легче — разумеется при условии что клиенты не начнут что-то делать одновременно. Например, начальную загрузку можно производить заранее, до начала работы (вручную или по расписанию посредством Wake-on-LAN). В нашем случае при ограничении в 10 Мбит работать совершенно некомфортно.

Запустим на клиенте LibreOffice и убедимся что стартовать он будет долго, и отведенная полоса пропускания будет при этом занята полностью.

Очевидно что чем быстрее и качественнее сеть тем лучше условия работы бездисковых клиентов. Таким образом, с клиентской стороны показан гигабит, а с серверной — бондинг интерфейсов, чтобы работало совсем хорошо. Но и в неидеальных условиях, тем не менее, работа бездисковых клиентов вполне возможна.

Множественные образы и клиентское меню загрузки [ править ]

В этом разделе мы затронем моменты, которыми уже нельзя управлять «из коробки», поскольку они превышают возможности, доступные штатному Alterator. В настоящее время мы можем выбрать образ и один вариант загрузки — и он будет всем раздаваться. Наше цель — добиться, чтобы сам пользователь (не администратор!) мог выбрать вариант загрузки. Прежде всего следует рассмотреть, как вся эта схема работает. Зайдём на сервер с правами root.

Когда мы вставили CD с загрузочным образом (или указали Alterator *.iso файл образа), этот образ смонтировался с помощью loopmount в каталог /srv/public/netinst/mnt/

Здесь лежит некоторая документация, пакетная база дистрибутива, а также файлы altinst, live и rescue. Это — образы файловых систем squashfs,

в которых, собственно, и содержатся все нужные файлы для того или иного варианта загрузки. Вариантов загрузки, в данном случае три: altinst для установки, live для LiveCD и rescue для аварийного восстановления. Есть ещё загрузка с жёсткого диска и тест памяти, который просто загружается отдельно. Следует иметь в виду, что имеет место двойное монтирование: сначала монтируется .iso, потом внутри выбирается нужный вид загрузки, который ещё раз монтируется через loopmount, на этот раз не как isofs а как squashfs, и вот только теперь его содержимое становится доступно.

В оверлеях, которые монтируются позднее, уже никакого squashfs, они просто монтируются сверху. При старте системы с флэшки работает syslinux. Это загрузчик, его файлы располагаются в /srv/public/netinst/mnt/syslinux/

здесь и тексты, и картинки, и всё что нужно для красоты при загрузке. А ядро и стартовый виртуальный диск лежат в подкаталоге alt0

Меню с вариантами загрузки, которые мы видим при старте, находится в файле isolinux.cfg

Пункты меню, перечисленные в параметрах label, мы и видим при загрузке, остальное — соответствующие параметры ядра. Следует обратить внимание на соответствие этих пунктов тому перечню, который мы видим при выборе «Вариант загрузки» в Alterator, потому что они делаются один из другого.

Вернёмся к тому, как вообще происходит сетевая загрузка. Во-первых, нужно настроить DHCP, чтобы он раздавал IP адрес и адрес сервера, с которого происходит загрузка.

В этой настройке есть подсеть, диапазон адресов, доменное имя, и всё что положено. Три параметра отвечают за сетевую загрузку: next-server 10.10.10.1; filename «pxelinux.0»; option root-path «/srv/public/netinst/current»; При загрузке по протоколу PXE (если сервер указанный параметром next-server умеет раздавать по PXE) параметр filename укажет файл который будет загружаться. Программа, заключённая в файле, начнёт выполняться. Этой программе будут переданы два параметра: сетевой адрес сервера next-server, с которого следует монтировать по протоколу NFS корневую файловую систему и путь root-path с которого она должна монтироваться.

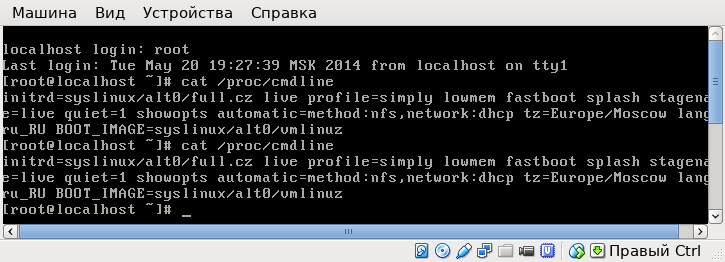

По этому пути находится файл current, собственно тот самый .iso образ, который мы закачали на сервер. То, что дальше будет происходить с образом, определяется настройкой программы pxelinux.0, которая находится в файле /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Этот конфиг повторяет isolinux.cfg постольку, поскольку именно из него и создаётся специальным скриптом при нажатии кнопки Выбрать в Alterator. Те же самые метки, те же параметры, плюс дополнительные типа ramdisk_size и stagename. Параметр stagename определяет тот конкретный squashfs, который собственно и будет загружен. Поддержку всего этого процесса обеспечивает софт из initrd=syslinux/alt0/full.cz Разумеется, что ядро kernel syslinux/alt0/vmlinuz и стартовый виртуальный диск syslinux/alt0/full.cz тоже должны где-то располагаться. И это место — /var/lib/tftpboot/syslinux/

Alterator, не мудрствуя, копирует сюда весь каталог syslinux как он есть один в один. Если подать в Alterator новый образ (загрузить и выбрать) — всё что было в pxelinux.cfg и syslinux удаляется, так оно сейчас устроено, и генерируется заново. Это означает, что в действующей на сейчас конфигурации мы не можем поддерживать множество различных загружаемых образов и разных дастрибутивов, потому что при загрузке каждого нового он попросту заменяет прежний.

Для продолжения демонстрации требуется загрузить на сервер ещё один дистрибутив. Воспользуемся установочным .iso образом дистрибутива Simply Linux LiveCD, указав его для виртуального CD сервера. (https://localhost:8081/netinst) Теперь достаточно указать в интерфейсе Alterator Загрузить с CD/DVD, Добавить, далее Выбрать. В результате действия Выбрать оба ключевых места, а именно

будут полностью переписаны. Обратите также внимание на то, как изменился список параметров Вариант загрузки. Попробуем загрузить Клиента и посмотреть, что получится. (Не забыть переключить сетевой адаптер обратно на внутреннюю сет intnet.) Очевидно, что загрузится Simply Linux в режиме LiveCD. Ещё раз обратим внимание на процесс загрузки. На самом деле, при появлении приглашения boot: пользователь может вмешаться и изменить установку, заданную в Alterator, введя другой label из pxelinux.cfg/default — например, rescue. Тогда вместо рабочего стола получится консоль root, вдобавок по умолчанию (то есть без пароля).

Идея состоит в том, чтобы изменить меню по умолчанию тем, что нам нужно. Для этого надо порыться в пакете syslinux, частью которого являются и isolinux и pxelinux и много чего ещё. Тут мы довольно быстро найдём

Где menu.c32 собственно меню и документация к нему — в файле menu.txt.

Здесь находится описание того, каким образом можно подгрузить вместо ядра — меню, при помощи которого пользователь сможет управлять загрузкой.

Фактически, мы берём всё тот же pxelinux.cfg и добавляем в него дополнительные настройки, такие как MENU LABEL, MENU DEFAULT и так далее. На сайте uneex.ru уже есть статья, в которой описано как всё это организуется.

Добавляем в начале файла инструкцию ui menu.c32 После такой модификации pxelinux загрузит сначала меню, в этом меню, в соответствии с его конфигом, позволит пользователю стрелочками выбирать опции. Затем скопируем получившееся

и перезапустим Клиент

Если мы хотим вместо текстового меню какую-нибудь красивую картинку, то вместо menu.c32 можно использовать vesamenu.c32. Нужно найти подходящую картинку и преобразовать ей к размеру 680 на 480, это стандартный размер для vesamenu. Например,

А также дописать в /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default указание на картинку и заголоовк, что-то вроде

Ещё раз перезапустим Клиент

Попробуем модифицировать меню. Например доведём /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default до такого вида: ^ означает выделение буквы особым цветом, она же «горячая клавиша», загрузка с жесткого диска защищена паролем P@sswd :

С меню можно проделывать множество различных манипуляций. Меню можно двигать, по-разному раскрашивать, задавать пароль текстом или пароль md5sum (чтобы нельзя было подглядеть), но всё это пока не даёт возможности работать с несколькими кастомизированными загрузками. Вот мы выбираем для загрузки совсем другой образ — Simply вместо Centaurus

И — обратите внимание — изменения на рабочем столе, то есть наложенные нами оверлеи — остались. А правильно было бы чтобы разные образы грузились со своими оверлеями каждый.

Кастомизация множественных образов [ править ]

Идея состоит в том, что если руками — пока что только руками — передать машине при загрузке профайл, то оверлеи будут искаться уже не в одном-единственнолм каталоге а в разных для каждого профайла. Тогда можно будет создавать множество вариантов загрузки, и каждый из них будет хранить свои оверлеи отдельно один от другого. Поддержка такой «разводки» в образах дистрибутивов на основе ALT Linux присутствует начиная с версии 7.0.1 и управляется параметром ядра profile=

Подготовим к загрузке систему с профилем. Сейчас у нас загружается образ дистрибутива Simlpy: удалим все оверлеи, которые были созданы ранее

и снова загрузим бездисковый клиент, который на этот раз должен загрузиться с беспарольным root и без всех наложенных нами ранее оверлеев. Убедившись, что клиент успешно загружается в первозданном виде, модифицируем vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default с тем, чтобы на этот раз передать параметр загрузки, например profile=simply

. и презагрузиться. И убедиться, что параметр ядра, который самому ядру не нужен (но нужен нам), действительно передаётся.

Заходим на Клиента с правами root, и берём с Сервера файл overlays-initial

Если сейчас попробовать на сервере обычный overlays-manage info, он скажет что ничего нет.

Overlays spooled at /srv/public/netinst/overlays-live.pool: итого 0 Overlays in use at /srv/public/netinst/overlays-live: итого 8

Но если, из-под пользователя admin, указать PROFILE=simply

Overlays spooled at /srv/public/netinst/overlays-live/simply.pool: итого 38060

Overlays in use at /srv/public/netinst/overlays-live/simply: итого 0

Вот он, созданный нами оверлей 00000000000000-initial.iso Теперь

Overlays spooled at /srv/public/netinst/overlays-live/simply.pool: итого 38060

Overlays in use at /srv/public/netinst/overlays-live/simply: итого 38060

Теперь загрузим Клиент и проверим что получилось. Например, можно убедиться что root теперь требует пароль и с экрана пропал ярлык установки на жесткий диск. Для наглядности можно изменить ещё что-нибудь, например, обои рабочего стола (+ разлогиниться, чтобы настройка зафиксировалась в конфиге). Как обычно, на клиенте

Что пакажет PROFILE=simply overlays-manage info на сервере? Два оверлея.

Overlays spooled at /srv/public/netinst/overlays-live/simply.pool:

Overlays in use at /srv/public/netinst/overlays-live/simply:

Overlays spooled at /srv/public/netinst/overlays-live/simply.pool:

Overlays in use at /srv/public/netinst/overlays-live/simply:

И можно быть уверенными, что оверлей home тоже загрузится. Посмотрим также, как всё это выглядит на сервере в каталоге /srv/public/netinst/

Очевидно, что большой 1.img — Centaurus, и маленький 2.img — естественно, Simply. Осталось так модифицировать /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default, чтобы он мог загружать оба варианта. В первую очередь, файл default следует куда-нибудь сохранить, потому что как только мы переключимся на другой дистрибутив, он будет переписан. Просто скопируем его с другим именем

Теперь в интерфейсе Alterator https://localhost:8081/netinst (Выбрать — Применить) выберем для загрузки дистрибутив Centaurus и убедимся, что файл перезаписан

Сначала отредактируем новый default, добавив в раздел live параметр profile=centaurus. Лишние разделы можно поубирать

Ещё раз проделаем модификацию загруженного клиента, чтобы породить его собственную цепочку оверлеев

перекрашиваем рабочий стол

А теперь будем делать из двух профилей один. Сложностей тут две. Во-первых, комплект файлов

в настоящий момент альтератором просто перебиваются при смене диска, поэтому их надо сохранить. Файл default как конфиг, а также alt0 из-за initrd который может тоже отличаться.

В Альтраторе меняем образ на Simply и ещё раз сохраняемся

Посмотрим, одинаково ли содержимое сохраненных каталогов или отличается?

Отличия есть. И ядра, и образы initrd у разных дистрибутивов имеют право отличаться. Настало время сделать из двух настроек одну, но тут подстерегает ещё одна сложность: некоторая часть параметров загрузки передаётся через DHCP.

И самый важный сейчас для нас параметр — option root-path «/srv/public/netinst/current»; — ссылка на текущий образ загрузки. Поскольку загрузка у нас должна состоять больше чем из одного образа, параметр надо подменить.

и для примера слегка доработать.

Последовательно перезагружая клиента и выбирая соответствующие пункты меню, можно убедиться что выбирается нужный образ, причём каждый со своими оверлеями.

Аутентификация пользователей домена [ править ]

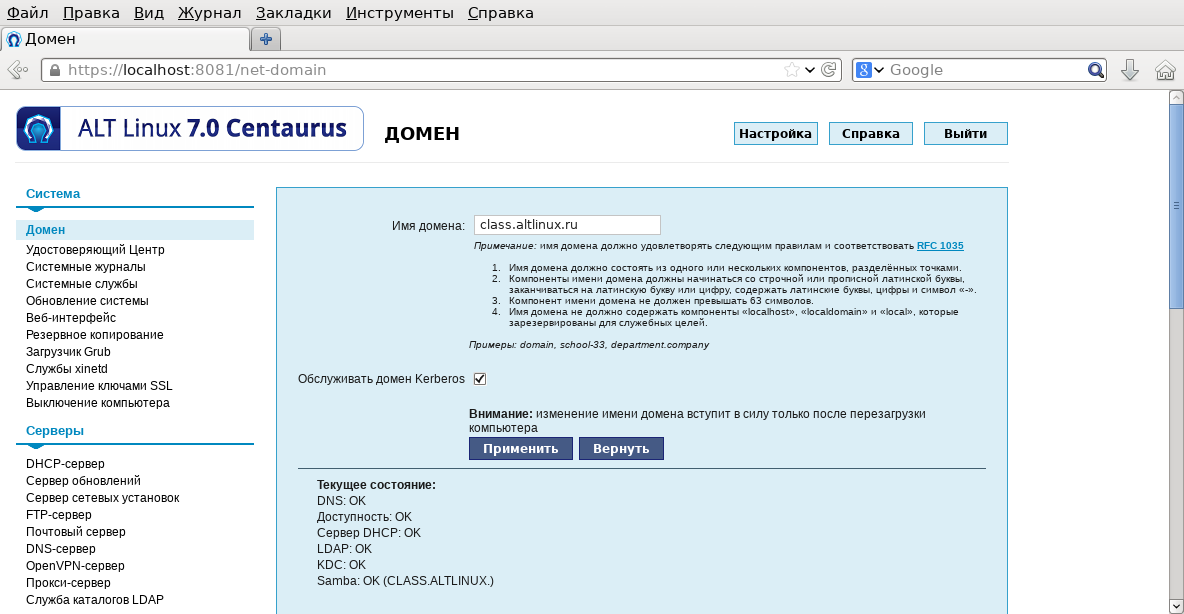

Настройка DNS. Потребуется переключить интерфейс Alterator в режим эксперта. В разделе Серверы появится «DNS-сервер». «Новый домен» тот же, что и в настройках DHCP, в нашем случае class.altlinux.org «Создать».

Теперь можно проделать завершающее действие — включить поддержку домена Kerberos на ВМ Сервер. Делается это в меню Домен веб-интерфейса Альтератор. До сих пор мы не пользовались этим меню: дистрибутив Centaurus в режиме LiveCD определяет присутствие домена и при запуске автоматически включается запрос пароля. До сих пор это было нам не нужно.

Включим поддержку домена Kerberos и удостоверимся, что все необходимые сетевые службы перешли в состояние OK

Для чистоты опыта удалим все созданные в предыдущих разделах оверлеи и загрузим на бездисковом клиенте дистрибутив Centaurus в режиме «Бездисковый клиент». Первое же отличие: загруженная система не пускает пользователя по умолчанию, а запрашивает имя и пароль. Произошло это потому, что дистрибутив «понимает» присутствие домена на основании записей в DNS. Разумеется, мы всё ещё можем зайти пользователем altlinux и убедиться, что оверлей изменяющий рабочий стол действует. А мы попробуем в интерфейсе Alterator сервера создать нового, ранее не существовавшего пользователя: Пользователи — Новая учётная запись: — newuser — Создать. Следует задать пароль пользователя newuser, «Cохранить параметры» — Данные о пользователе успешно обновлены На уже работающем клиенте завершим сеанс пользователя altlinux, дожидаемся формы ввода пароля — и обнаруживаем что в списке пользователей появился newuser, которого раньше не было. Вводим заданный в Альтераторе пароль пользователя newuser — и убеждаемся, что пользователь успешно входит в систему с настройками рабочего стола по умолчанию. При этом на сервере создался домашний каталог пользователя newuser, который при входе монтируется по NFS

Если от имени нового пользователя производить любые действия: создавать файлы, изменять настройки и так далее, таковые немедленно обнаруживаются в профиле пользователя на сервере. И, соответственно, сохраняются по завершении сеанса, остановке и повторной загрузке клиента. При этом совершенно не важно, на какой физической машине будет произведен вход пользователя — все его действия сохраняются пока сохраняется профиль на сервере.

Источник