- Установка веб-сервера Apache в Debian 10

- Требования

- 1: Установка Apache

- 2: Настройка брандмауэра

- 3: Проверка веб-сервера

- 4: Управление процессами Apache

- 5: Настройка виртуального хоста (рекомендуется)

- Success! The your_domain virtual host is working!

- Как установить веб-сервер Apache в Debian 10 Linux

- Подготовка

- Установка Apache

- Настройте брандмауэр

- Проверка установки Apache

- Структура файла конфигурации Apache и передовые методы

- Выводы

- Записки IT специалиста

- Настраиваем веб-сервер на базе Apache в Debian / Ubuntu Server

- Установка Apache

- Установка PHP

- Установка MySQL

- Дополнительные материалы:

Установка веб-сервера Apache в Debian 10

HTTP-сервер Apache – наиболее распространенный веб-сервер. Он предоставляет множество полезных функций, включая динамическую загрузку модулей, надежную поддержку мультимедиа и широкую интеграцию с другим популярным программным обеспечением.

В этом мануале вы узнаете, как установить веб-сервер Apache на Debian 10.

Требования

- Сервер Debian 10.

- Пользователь с доступом к sudo (все действия руководства нужно выполнять в сессии этого пользователя).

- Базовый брандмауэр.

Все необходимые инструкции можно найти в мануале по начальной настройке сервера.

1: Установка Apache

Пакет Apache есть в стандартном репозитории Debian, потому его можно установить с помощью стандартного пакетного менеджера.

Обновите локальный индекс пакетов и установите apache2.

sudo apt update

sudo apt install apache2

Команда установит Apache и все его зависимости.

2: Настройка брандмауэра

Теперь нужно отредактировать параметры брандмауэра и открыть доступ к стандартному порту Apache. Если вы выполнили мануал по начальной настройке, сейчас брандмауэр UFW блокирует доступ к веб-серверу.

Во время установки Apache регистрирует в UFW несколько своих профилей, которые упрощают процесс настройки брандмауэра для портов веб-сервера.

Чтобы просмотреть профили приложений ufw, введите:

sudo ufw app list

Вы увидите список доступных профилей:

Available applications:

AIM

Bonjour

CIFS

. . .

WWW

WWW Cache

WWW Full

WWW Secure

. . .

Имена профилей Apache начинаются с WWW:

- WWW: поддерживает трафик по порту 80 (стандартный порт).

- WWW Cache: поддерживает только порт 8080 (иногда он используется для кэширования и проксирования).

- WWW Full: открывает порты 80 и 443 (зашифрованный трафик TLS/SSL).

- WWW Secure: поддерживает только шифрованный трафик TLS/SSL по порту 443.

Рекомендуется включить наиболее строгий, ограничительный профиль, который при этом позволит поддерживать текущий трафик. Поскольку мы еще не настроили SSL-сертификат, нам нужно разрешить трафик по порту 80:

sudo ufw allow ‘WWW’

Убедитесь, что профиль включился:

sudo ufw status

Status: active

To Action From

— —— —-

OpenSSH ALLOW Anywhere

WWW ALLOW Anywhere

OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)

WWW (v6) ALLOW Anywhere (v6)

3: Проверка веб-сервера

После установки Debian 10 запускает Apache самостоятельно.

Чтобы убедиться, что веб-сервер запустился, запросите его состояние:

sudo systemctl status apache2

apache2.service — The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2019-07-19 15:33:01 UTC; 4min 13s ago

Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

. . .

Jul 19 15:33:01 debssh systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server.

Jul 19 15:33:01 debssh apachectl[2791]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive global

Jul 19 15:33:01 debssh systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

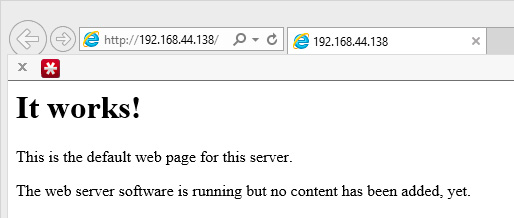

Согласно этому выводу сервис работает правильно. Но лучше также запросить страницу Apache, чтобы подтвердить работу веб-сервера.

Чтобы открыть стандартную посадочную страницу Apache, укажите свой домен. Если у вас нет домена, укажите внешний IP-адрес своего сервера. Если вы не знаете свой IP-адрес, вы можете узнать его с помощью командной строки. Введите:

Вы получите список адресов, разделенных пробелами. Проверьте каждый полученный адрес в браузере.

Также вы можете узнать свой IP, запросив его с помощью команды curl.

Чтобы установить curl, введите:

sudo apt install curl

Чтобы извлечь icanhazip.com (IPv4) с помощью curl, введите:

curl -4 icanhazip.com

Узнав свой внешний адрес, введите в браузер:

Вы увидите стандартную страницу Apache для Debian 10.

Эта страница позволяет убедиться, что веб-сервер Apache работает правильно; также она содержит базовую информацию о важных файлах и каталогах Apache.

4: Управление процессами Apache

Чтобы остановить сервер, введите:

sudo systemctl stop apache2

Запустить сервер поможет команда:

sudo systemctl start apache2

Для перезапуска используйте команду:

sudo systemctl restart apache2

Во время настройки Apache можно часто перезагружать, не сбрасывая соединений. Для этого нужно использовать команду:

sudo systemctl reload apache2

По умолчанию Apache запускается автоматически вместе с сервером. Чтобы удалить этот сервис из автозагрузки, отключите его:

sudo systemctl disable apache2

Чтобы добавить Apache в автозагрузку, используйте эту команду:

sudo systemctl enable apache2

5: Настройка виртуального хоста (рекомендуется)

На веб-сервере Apache вы можете использовать виртуальные хосты (в Nginx это блоки server) для изоляции настроек и размещения нескольких доменов на одном сервере. Здесь используется условный домен your_domain, который вы должны заменить собственным доменом.

Apache в Debian 10 по умолчанию предоставляет один включенный виртуальный хост, который обслуживает каталог /var/www/html. Этого хватит для обслуживания одного сайта, но если вы хотите разместить несколько сайтов, вам нужно создать новые виртуальные хосты. Создайте структуру каталогов в /var/www для сайта example.com, а /var/www/html оставьте как каталог по умолчанию, который будет обслуживаться, если запрос клиента не соответствует другим сайтам.

Создайте каталог для your_domain. Используйте флаг -p для создания всех необходимых родительских каталогов:

sudo mkdir -p /var/www/your_domain/html

Затем укажите права на каталог с помощью переменной $USER:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain/html

Права должны быть установлены верно, если вы не меняли unmask, но на всякий случай вы можете их проверить:

sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain

Затем создайте образец страницы index.html с помощью nano или другого редактора:

Вставьте в файл:

Success! The your_domain virtual host is working!

Источник

Как установить веб-сервер Apache в Debian 10 Linux

HTTP-сервер Apache — один из самых популярных веб-серверов в мире. Это кроссплатформенный HTTP-сервер с открытым исходным кодом, который обслуживает большую часть веб-сайтов в Интернете. Apache предоставляет множество мощных функций, которые можно расширить с помощью дополнительных модулей.

В этом руководстве мы объясним, как установить Apache на Debian 10, Buster.

Подготовка

Перед тем, как начать работу с руководством, убедитесь, что вы вошли в систему как пользователь с привилегиями sudo .

Установка Apache

Пакеты Apache доступны в репозиториях Debian по умолчанию.

Установка довольно проста. Обновите индекс пакета и установите веб-сервер Apache с помощью следующих команд:

Все, Apache установлен и запускается автоматически. Чтобы проверить тип статуса:

Настройте брандмауэр

Пользователи UFW могут открывать порты HTTP ( 80 ) и HTTPS ( 443 ), включив профиль Nginx Full:

Если вы используете nftables для фильтрации подключений к вашей системе, откройте необходимые порты, выполнив следующую команду:

Проверка установки Apache

Чтобы убедиться, что Apache работает правильно, откройте браузер , введите IP-адрес вашего сервера или доменное имя http://YOUR_IP_OR_DOMAIN/ , и вы увидите страницу приветствия Apache по умолчанию, как показано ниже:

На странице содержится основная информация о файлах конфигурации Apache, вспомогательных скриптах и расположении каталогов.

Структура файла конфигурации Apache и передовые методы

- В системах на основе Debian файлы конфигурации Apache находятся в каталоге /etc/apache2 .

- Главный файл конфигурации Apache — это /etc/apache2/apache2.conf .

- Порты, которые будет прослушивать Apache, указаны в файле /etc/apache2/ports.conf .

- Файлы виртуальных хостов Apache находятся в каталоге /etc/apache2/sites-available . Файлы конфигурации, находящиеся в этом каталоге, не используются Apache, если они не связаны с каталогом /etc/apache2/sites-enabled .

- Вы можете активировать директиву виртуального хоста, создав символическую ссылку с помощью команды a2ensite из файлов конфигурации, найденных в каталоге sites-available каталог sites-enabled . Чтобы деактивировать виртуальный хост, используйте команду a2dissite .

- Настоятельно рекомендуется следовать стандартному соглашению об именах, например, если ваше доменное имя — mydomain.com тогда файл конфигурации домена должен иметь имя /etc/apache2/sites-available/mydomain.com.conf

- Файлы конфигурации, которые используются для загрузки различных модулей Apache, находятся в каталоге /etc/apache2/mods-available . Конфигурации в каталоге mods-available можно включить, создав символическую ссылку на каталог /etc/apache2/mods-enable с помощью команды a2enconf и a2disconf с a2disconf команды a2disconf .

- Файлы, содержащие фрагменты глобальной конфигурации, хранятся в каталоге /etc/apache2/conf-available . Файлы в каталоге conf-available можно включить, создав символическую ссылку на /etc/apache2/conf-enabled с помощью команды a2enconf и a2disconf с a2disconf команды a2disconf .

- Файлы журнала Apache ( access.log и error.log ) находятся в каталоге /var/log/apache . Рекомендуется использовать разные файлы access и журнала error для каждого виртуального хоста.

- Вы можете установить корневой каталог документов домена в любое место. Наиболее распространенные места для webroot:

- /home/ /

- /var/www/

- /var/www/html/

- /opt/

Выводы

Для установки Apache в Debian достаточно выполнить одну команду.

Теперь вы можете начать развертывание своих приложений и использовать Apache в качестве веб-сервера или прокси-сервера.

Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Этот пост является частью серии « Как установить LAMP Stack на Debian 10 ». Другие сообщения из этой серии:

Источник

Записки IT специалиста

Технический блог специалистов ООО»Интерфейс»

- Главная

- Настраиваем веб-сервер на базе Apache в Debian / Ubuntu Server

Настраиваем веб-сервер на базе Apache в Debian / Ubuntu Server

Сразу скажем, Apache по многим параметрам, таким как скорость работы или потребление ресурсов, не является лидером среди веб-серверов, но выгодно отличается тем, что на нем гарантированно будет работать любое веб-приложение или сайт без дополнительных настроек и доработок. Добавим сюда гибкость и простоту в настройках, хорошую документацию и низкий порог вхождения. В общем, если вы не знаете какие конкретные выгоды даст вам применение альтернативного веб-сервера, смело выбирайте Apache.

Кроме самого веб-сервера нам понадобится система управления базами данных, в данной отрасли стандартом де-факто давно является MySQL, и один из скриптовых языков для работы веб-приложений, на сегодняшний день пальму первенства уверенно держит PHP. Все вместе образует классическую связку, именуемую еще LAMP-сервер, аббревиатура расшифровывается как: Linux — Apache — MySQL — PHP.

Для установки мы будем использовать платформу Debian / Ubuntu. Системы, в зависимости от релиза, отличаются набором ПО, но все изложенное ниже будет одинаково применимо к любой из них. Существующие отличия будут оговорены отдельно. На момент написания статьи актуальны следующие релизы систем и версии ПО:

- Debian 8 Jessie: Apache 2.4.10, PHP 5.6.7, MySQL 5.5.43

- Debian 7 Squeeze: Apache 2.2.22, PHP 5.4.39, MySQL 5.5.43

- Ubuntu Server 14.04 LTS: Apache 2.4.7, PHP 5.5.9, MySQL 5.5.43

- Ubuntu 12.04 LTS: Apache 2.2.22, PHP 5.3.10, MySQL 5.5.43

Все вышеуказанные выпуски содержат относительно современные версии ПО, но есть некоторые особенности. Так входящий в состав Ubuntu 14.04 и Debian 8, Apache 2.4 имеет достаточно серьезные отличия от Apache 2.2 и не все CMS (системы управления контентом, «движки») и веб-приложения умеют работать с ним, особенно это касается старых версий. Так, например, вы не сможете использовать Apache 2.4 для веб-доступа к базам 1С:Предприятие. Поэтому, если вы решили выбрать версию 2.4 — уточните совместимость с нею всех планируемых к размещению CMS и веб-приложений.

Кроме того, MySQL из состава Ubuntu Server 12.04 / 14.04 не работает внутри контейнеров OpenVZ, которые широко используются для предоставления услуги VPS. Проблема решается заменой MySQL из репозитория на версию от MySQL Community (разработчики) или один из форков, например, MariaDB.

С учетом вышесказанного оптимальным выбором нам представляется использование в качестве платформы веб-сервера Debian 7, как наиболее совместимую с существующими веб-приложениями и не имеющую серьезных проблем.

Мы не будем останавливаться на установке и подготовке серверной ОС, более подробно вы можете ознакомиться с этим процессом в наших статьях для Debian и Ubuntu Server. Также не забудьте правильно настроить язык и региональные стандарты системы. Все приведенные ниже действия следует выполнять с правами суперпользователя, например, с помощью команды sudo.

Установка Apache

Установка веб-сервера предельно проста:

Для проверки его работы наберите в браузере IP-адрес сервера, и вы увидите стандартную страницу заглушку:

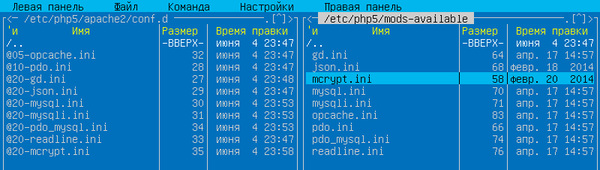

Настройки сервера содержатся в /etc/apache2/apache2.conf, к которому подключаются дополнительные файлы из директорий mods-enabled и sites-enabled. При этом никто не мешает вам внести все указанные настройки непосредственно в apache2.conf — все будет работать, но это резко снижает удобство администрирования, так как требует постоянной правки основного файла конфигурации, в то время как настройки во внешних файлах легко включаются и отключаются при помощи специальных инструментов.

С этой целью каталоги mods-enabled и sites-enabled не содержат файлов конфигурации, а только символические ссылки на директории mods-available и sites-available, где следует располагать сами файлы. Как понятно из названий, в данных каталогах находятся настройки модулей и виртуальных хостов. Если с модулями дело приходится иметь редко, то управлять таким образом виртуальными хостами, т.е. сайтами, очень удобно.

Подробно о виртуальных хостах и расположении содержимого сайта мы уже писали в статье по Lighttpd, все сказанное там справедливо и для нашего случая. Вы вольны выбрать любую схему размещения данных, мы же предпочитаем хранить содержимое сайтов внутри /var/www в папках с именем домена.

Следующий вопрос, который следует решить, это права доступа к файлам и папкам сайта. По умолчанию их владельцем должен являться веб-сервер (пользователь и группа www-data), в противном случае скрипты могут работать неожиданным образом или не работать вообще. Более удобно и безопасно запускать содержимое сайтов от имени пользователя, а не веб-сервера. Для этого установим следующий пакет:

В Ubuntu 14.04 при установке данного пакета вы можете столкнуться с ошибкой:

Это известный баг, для его исправления выполните:

Если мы заглянем в папку sites-enabled, то увидим там уже готовую конфигурацию для сайта по умолчанию, т.е. того, что будет показано при наборе IP-адреса сервера. Данная настройка указывает на папку /var/www или /var/www/html для Apache 2.4, где расположена страница заглушка. После того как вы добавите свои сайты, выводиться будет первый по списку сайт.

Допустим мы хотим разместить на нашем сервере содержимое сайта example.com, сначала создадим необходимые директории и сделаем их владельцем пользователя, который будет работать с сайтом:

Теперь создадим файл виртуального хоста и приступим к его заполнению:

Для Apache 2.4 файлы конфигурации обязательно должны иметь расширение .conf, поэтому команда будет выглядеть следующим образом.

Внутри разместите следующий текст:

Разберем содержимое более подробно. Начинается секция виртуального хоста с ее определения , где указывается IP-адрес и порт, на котором данный хост работает, если вы хотите принимать соединения на всех сетевых интерфейсах, то вместо адреса поставьте «звездочку» — *. Внутри секции располагаются следующие директивы:

- ServerName — имя виртуального хоста, должен иметь значение полного доменного имени (FQDN), в нашем случае example.com, определяет, какое доменное имя обслуживает данный виртуальный хост.

- ServerAdmin — контактный адрес электронной почты администратора домена, включается в сообщения об ошибках веб-сервера, рекомендуется завести для этих целей отдельный ящик.

- ServerAlias — алиас имени хоста, обязательно значение www.example.com, чтобы ваш сайт работал как с www, так и без.

- DocumentRoot — корневая папка виртуального хоста, указываем директорию размещения сайта, т.е. /var/www/example.com

- CustomLog — имя и расположение лога доступа, переменная $ указывает на стандартную директорию логов веб-сервера, это позволяет использовать стандартный механизм ротации логов для всех сайтов, в имени лога рекомендуем указывать имя хоста, чтобы сразу было понятно где какой лог. Не забудьте в конце опцию combined, данная опция указывает формат лога и задается в apache2.conf.

- ErrorLog — имя и расположение лога ошибок, полностью аналогичен логу доступа, но не требуется указывать формат лога.

- AssignUserID — имя и группа пользователя (через пробел) от имени которых будет работать данный виртуальный хост, задается только если установлен apache2-mpm-itk, в противном случае эта директива не нужна.

Внутри секции виртуального хоста размещаем еще одну секцию , которая включает директивы, применяемые не к хосту, а к каталогу, в нашем случае к корневому каталогу виртуального хоста. Там располагается директива Options, которая содержит следующие опции (перед каждой из которых ставится + или -, разрешая или запрещая опцию):

- ±Includes — разрешает / запрещает SSI (Server Side Includes — включения на стороне сервера), в нашем случае выключено в целях безопасности. Имеет смысл включать только в том случае, если ваш сайт явно требует данной опции.

- ±Indexes — разрешает / запрещает показывать содержимое каталога при отсутствии индексного файла, отключено в целях безопасности.

- ±ExecCGI — разрешает / запрещает выполнение сценариев CGI, отключаем в целях безопасности.

За ней следует директива AllowOverride, которая устанавливает использование директив из файлов .htaccess, по умолчанию сервер устанавливает для /var/www данную директиву в None, что запрещает использовать директивы .htaccess во всех вложенных директориях. Для того чтобы разрешить использование директив .htaccess установите данную директиву в All, что разрешит использовать в .htaccess любые директивы.

Этим список доступных опций (как и директив) не исчерпывается, но их рассмотрение выходит за рамки данной статьи и будет рассмотрено в отдельном материале. Вы можете самостоятельно ознакомиться с ними в официальной документации.

Закрываем открытые секции: и , затем сохраняем файл. Конфигурация виртуального хоста готова.

Чтобы включить сайт необходимо сделать символьную ссылку на файл конфигурации в каталоге sites-enabled, а, чтобы выключить — удалить эту ссылку. Это можно сделать вручную, при помощи команды ln -s, или использовать специальную утилиту apache:

Данная команда включит сайт, для выключения введите:

В качестве опции команде передается имя конфигурационного файла из sites-available, в случае Apache 2.4 без расширения. После каждого такого действия веб-сервер необходимо перезапустить:

Чтобы проверить работу виртуального хоста разместите в его корневой директории любой html-файл и обратитесь к серверу по имени домена (при этом А-запись домена должна быть настроена и указывать на ваш веб-сервер).

Например, создадим индексный файл:

И разместим в нем строку:

В итоге в браузере вы должны увидеть следующее:

Установка PHP

Если веб-сервер был нужен вам для размещения статического содержимого или сторонних веб-приложений, например, публикации баз 1С:Предприятия, то дальше можно не читать. Но если вы собираетесь создать сайт на основе популярных CMS — вам потребуется поддержка скриптового языка PHP, на базе которого разработаны большинство современных «движков».

Важно! В современных дистрибутивах используется более новая версия PHP7, чтобы работать с новой версией языка вместо php5 в приведенных ниже командах следует указывать php7.x или просто php, например, вместо php5-imagick нужно набрать php7.0-imagick или php-imagick.

Будет установлен сам интерпретатор и необходимые для работы с веб-сервером модули. Модули позволяют гибко изменять функциональность PHP, управление модулями осуществляется аналогично Apache, когда конфигурации модулей располагаются в одной директории, а для их подключения делается символьная ссылка в другую.

По умолчанию PHP устанавливается с базовым набором модулей, который удовлетворяет большинство потребностей, однако применяемая вами CMS может требовать дополнительных модулей, которые нужно будет установить отдельно.

Например, для работы с графикой вам потребуется поддержка графической библиотеки GD2, поэтому установим соответствующий модуль:

После чего не забудьте перезапустить веб-сервер:

Кстати, GD2, на наш взгляд не самый лучший выбор, в актив библиотеки можно записать низкое потребление ресурсов и высокую скорость работы, но по качеству работы с изображениями она уступает альтернативной утилите imagemagick, иногда значительно. Поэтому имеет смысл установить обе утилиты и выбрать ту, работа которой наиболее вам подойдет. Если ресурсы сервера позволяют, то предпочтительно использовать imagemagick.

Установим утилиту и модуль PHP для нее:

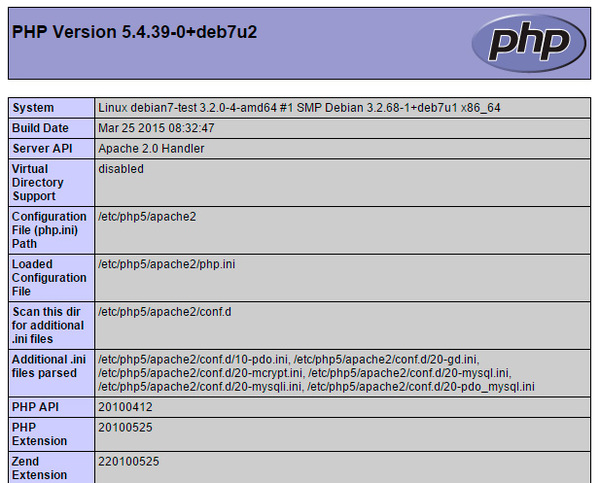

Для проверки работы PHP создадим в корневой директории сайта специальный скрипт:

И внесем в него следующий текст:

Теперь наберем в браузере http://example.com/info.php, в результате работы данного скрипта вы увидите стандартную страницу с информацией о PHP, установленных модулях, настройках и т.д.

Установка MySQL

СУБД MySQL — третий необходимый компонент полноценного веб-сервера, основное назначение базы данных — хранение информации сайта, как пользовательской, так и служебной. При этом по важности СУБД превосходит все остальные компоненты, так как потеря базы данных равносильна потере всей информации вашего ресурса.

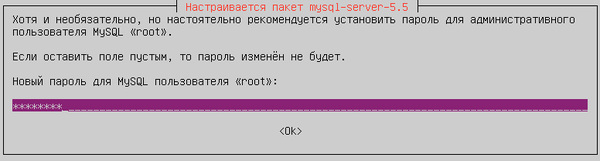

Установим сервер баз данных и модуль PHP для работы с ним:

Важно! В свежих выпусках Debian (и его производных) вместо пакета mysql-server следует установить mariadb-server, который полностью совместим с MySQL.

В процессе установки вам будет предложено ввести пароль для суперпользователя MySQL (root), которого не следует путать с суперпользователем системы.

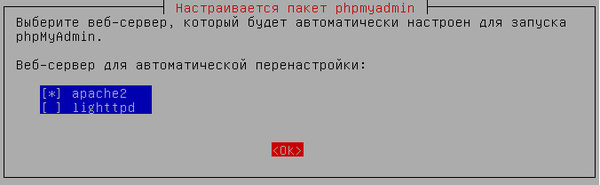

Инсталлятор утилиты умеет автоматически настраивать популярные веб-сервера Apache и Lighttpd, нужный сервер следует указать при установке:

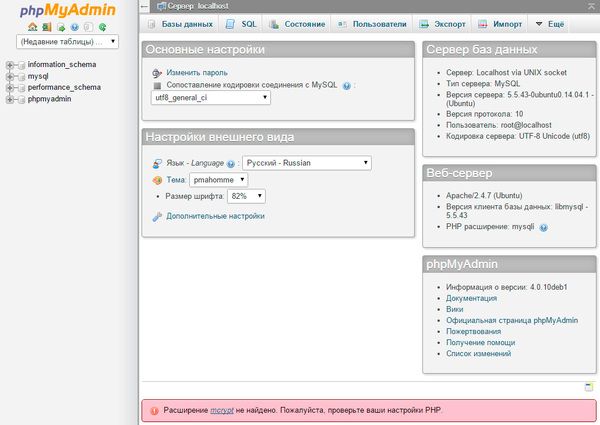

Веб-интерфейс утилиты будет доступен по адресу http://example.com/phpmyadmin, для входа следует использовать учетные данные пользователя MySQL, в нашем случае это root (других еще нет) с паролем, который мы указали во время установки MySQL.

В Ubuntu 14.04 мы столкнулись с небольшой проблемой, утилита сообщила нам, что расширение mcrypt не найдено, хотя соответствующий модуль PHP был установлен среди зависимостей.

Проверим. В /etc/php5/apache2/conf.d ссылка на данный модуль отсутствует, в то время как в /etc/php5/mods-available нужный файл есть. Следовательно, модуль установлен, но, по какой-то причине, не подключен. Возможно это связано с Apache 2.4 и тогда подобная ситуация может иметь место и в Debian 8.

Однако ничего страшного не произошло, все что нам нужно — это подключить модуль, создав символьную ссылку:

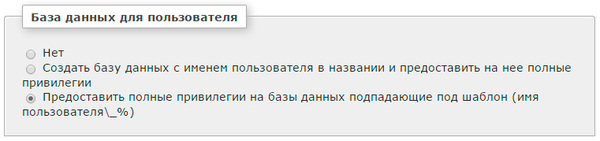

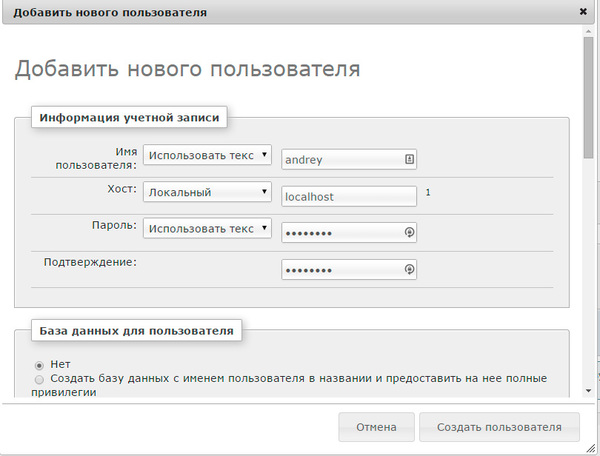

Никаких дополнительных настроек MySQL сервер не требует, благо кодировка UTF-8 стала стандартом де-факто. В принципе на этом можно закончить, но все базы данных размещаемые на сервере будут работать с правами суперпользователя MySQL, что небезопасно. Поэтому следует создать пользователей сервера баз данных с ограниченными правами, чтобы они могли управлять только своими базами.

Откроем phpMyAdmin и перейдем на страницу Привилегии (Пользователи), где выберем Добавить нового пользователя.

Это позволит лишний раз не отвлекаться на установку прав, а просто создавать базы с именами вида ivanov_base1 или petrov_base2, предоставляя соответствующим пользователям полные права на них, а также быстро определять принадлежность баз данных. В тоже время данная настройка не является догмой, вы можете поступать на свое усмотрение. Остальные параметры оставляем по умолчанию.

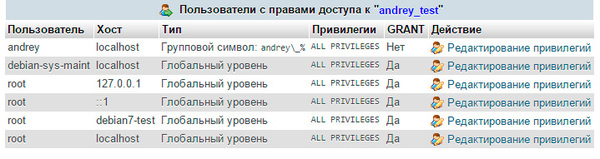

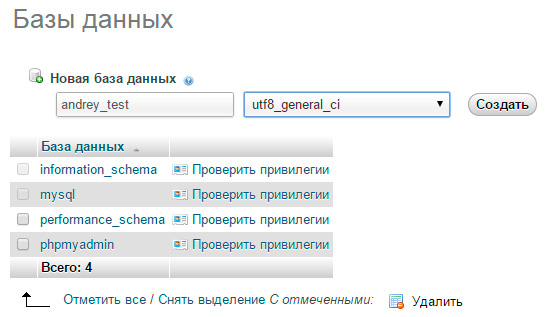

Для проверки создадим базу данных phpMyAdmin — Базы данных — Новая база данных.

Создав базу, проверим ее привилегии, нажав одноименную ссылку рядом с именем базы.

Как видим, все правильно, полные права на базу имеет указанный в имени пользователь и суперпользователь root, хотя никаких настроек доступа при создании базы мы не указывали.

На этом настройку можно считать законченной и приступать к эксплуатации сервера. Несмотря на то, что описанная конфигурация является базовой, ее возможностей вполне достаточно для размещения и нормальной работы практически любой современной CMS массового применения и мы будем использовать данный сервер как эталонный для наших следующих материалов по данной теме.

Дополнительные материалы:

Помогла статья? Поддержи автора и новые статьи будут выходить чаще:

Или подпишись на наш Телеграм-канал:

Источник