- Дистрибутивы Linux: возвращаясь к теме выбора

- Оглавление

- Deb-based дистрибутивы

- Debian

- Семейство Ubuntu

- Коммерческие клоны

- Что лучше deb или rpm

- Основы

- RPM (Red Hat Package Manager)

- Deb (Debian Package Manager)

- Аналоги команд

- В чём разница между Debian и Ubuntu? Что лучше выбрать?

- «Дистрибутив Ubuntu основан на Debian», — что это значит?

- Различия между Ubuntu и Debian

- ▍1. Цикл выпуска

- ▍2. Свежесть программного обеспечения

- ▍3. Доступность программного обеспечения

- ▍4. Поддерживаемые платформы

- ▍5. Установка

- ▍6. Встроенная поддержка различного аппаратного обеспечения

- ▍7. Выбор окружения рабочего стола

- ▍8. Игры

- ▍9. Производительность

- ▍10. Сообщество и поддержка

- Итоги

Дистрибутивы Linux: возвращаясь к теме выбора

21 November 2006 г

Оглавление

Deb-based дистрибутивы

В эту группу входят Debian и его прямые потомки, использующие тот же формат пакетов (deb) и в значительной мере сохраняющие с прародителем бинарную совместимость. Именно в deb-семействе за «отчетный период» произошли самые большие изменения. Которые мы и рассмотрим, начиная с первопредка.

Debian

Последний официальный релиз этого дистрибутива (3.1 Sarge, см. http://www.debian.org/) вышел вскоре после предыдущего обзора, и по сей день остается текущим. Правда, к нему было выпущено несколько «косметических» обновлений, однако они касались только исправления ошибок и не повлияли на не пользовательские качества. А вот в тестовой ветви (testing), которой вскоре суждено будет стать следующим релизом (4.0 Etch) изменения произошли — и весьма значительные.

Во-первых, традиционный текстовый инсталлятор Debian Installer был весьма усовершенствован. В частности, ныне установка через него осуществляется в «один присест», без промежуточной перезагрузки, которая раньше часто сбивала с толку начинающих пользователей (см. посвященную этому статью: Debian: тестируем новый инсталлятор).

Во-вторых, в качестве альтернативы в Debian появился инсталлятор, работающий в графическом режиме, очень простой в употреблении: с его помощью начинающий пользователь может установить систему буквально в 5-6 кликов мышью. Причем графический инсталлятор функционально идентичен текстовому, позволяя пользователю опытному выполнить весьма индивидуализированную установку. Впрочем, и это было темой специальной заметки (Инсталлятор Debian: теперь в графике).

Все эти новшества вполне доступны пользователям в данный момент: для доступа к ним достаточно скачать один из еженедельно обновляемых снапшотов тестовой ветки — полных, более чем на 20 CD или трех DVD), или сокращенных, предназначенных для установке по Сети (образы CD размером 100-150 или даже 40-50 Мбайт). Следует подчеркнуть, что тестовая ветка Debian — на самом деле вполне стабильна и более чем пригодна для десктопного применения. Стабильная же ветка, которой пользователи этого дистрибутива ожидают с таким нетерпением, предназначена для использования на серверах (именно поэтому ее обновления и касаются преимущественно безопасности).

Семейство Ubuntu

Дистрибутив Ubuntu, созданный осенью 2004 года, стремительно вошел в число лидеров, стабильно занимая первые позиции по популярности на сайте http://distrowatch.com. Не последнюю роль в этом сыграл способ его распространения — бесплатная рассылка инсталляционных дисков во всему миру. Представляя собой один из прямых потомков Debian, он очень быстро стал прародителем собственного, весьма обширного, семейства. Все они полностью бинарно совместимы и используют одни и те же репозитории пакетов, различаясь исключительно комплектацией установочных дисков и используемым по умолчанию рабочим окружением.

Официальными членами семейства являются:

- собственно Ubuntu (http://www.ubuntu.com/), использующий в качестве десктопа Gnome и упомлектованный Gnome- и Gtk-приложениями;

- Kubuntu (http://www.kubuntu.org/), в котором применяется интегрированная среда KDE, сопровождаемая программами, базирующимися на библиотеках Qt и KDE;

- Xubuntu (http://www.xubuntu.org/), в котором в роли десктопа выступает XFce, сопровождаемая облегченным набором Gtk-программ;

- Edubuntu (http://www.edubuntu.org/) — разновидность Ubuntu, также использующая Gnome, дополненная программами образовательного назначения;

- Ubuntu-сервер (http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-server/), не имеющий ни графической рабочей среды, ни даже Иксов вообще, но включающий классический набор серверных приложений (Web-, FTP-сервера, почтовые системы, СУБД и так далее).

Есть и многочисленные неофициальные клоны Ubuntu, в том числе национально-специфические или ориентированные на специальные «нишевые» цели, и потому вряд ли представляющие интерес для конечного пользователя. Исключением могут быть Fluxbuntu (http://fluxbuntu.org/), в котором в качестве рабочего окружения используется не интегрированная графическая среда, а «легкий» оконный менеджер Fluxbox, и gNewSense (http://www.gnewsense.org/), подобно собственно Ubuntu, комплектуемый Gnome и его приложениями, но освобожденный от всех не вполне свободных, в понимании GNU и FreeSoftwsre Foundation, компонентов (напомню, что «не вполне свободные», с точки зрения FSF, программы, в обыденном понимании могут быть вполне свободными).

Установочные диски всех официальных членов семейства Ubuntu распространяются в двух вариантах: Desktop, снабженном графическим инсталлятором, Alternate, включающем текстовый установщик. В отличие от Debian, графический и текстовый инсталляторы Ubuntu функционально различны. Первый — очень прост в использовании, но лишен некоторых возможностей своего текстового собрата (установки минимальной системы, ручной настройки сети, создания логических томов и программных RAID). Надо сказать, что и текстовый установщик не сложнее в применении, будучи «одностадийным» вариантом Debian Installer (собственно, именно в Ubuntu эта одностадийность впервые и появилась). В обоих случаях установка происходит в полуавтоматическом режиме — базовая система, графическая среда и штатный набор приложений, характерные для данного дистрибутива, устанавливаются безальтернативно, не допуская вмешательства пользователя. Единственная возможность выбора предоставляется ему при установке с диков Alternate — это установка в режиме сервера. Что, на самом деле, являет собой просто инсталляцию базовой системы.

После умолчальной установки любого из официальных вариантов Ubuntu пользователь получает в свое распоряжение полностью готовую к употреблению систему, локализованную в соответствие с выбором на стадии инсталляции и снабженную более или менее достаточным для обычных пользовательских целей набором приложений. Единственно, что потребуется от пользователя, — это доустановка пакетов, использующих патентованные технологии (некоторых аудио- и видеокодеков), при необходимости — фирменных видеодрайверов (ATI или Nvidia) и еще некоторых проприетарных компонентов.

Впрочем, доустановка недостающих пакетов очень проста: Ubuntu унаследовал от Debian не только формат пакетов, но и мощные средства управления оными, такие, как утилиты семейства apt, программу aptitude, функционирующую как в из командной строки, так и в интерактивном (текстовом) режиме, графические оболочки Sinaptic и Adept (для Gnome и KDE, соответственно).

Коммерческие клоны

За истекший период времени получили известность и некоторое распространение так называемые коммерческие клоны Debian (на Руси, в мире, и особенно в США, они были распространены и ранее). В их числе — MEPIS (http://www.mepis.org/), Linspire (http://www.linspire.com/) и ее свободная модификация FreeSpire (http://www.freespire.org/), Xandros (http://www.xandros.com/). Все они в той или иной форме доступны для свободного скачивания. Но полные их версии, включающие проприетарные компоненты, а также обеспечивающие доступ к репозиториям обновлений, — платные (цена в США — в интервале от 50 до 100 долларов). В связи с этим охарактеризую их только вкратце.

Для всех коммерческих deb-клонов характерно наличие очень простого в использовании графического инсталлятора, обеспечивающего безальтернативную установку пользовательского окружения (в качестве такового во всех перечисленных случаях выступает KDE) и минимального набора пользовательских приложений. Последний также сходен во всех трех дистрибутивах, но обнаруживает и характерные особенности. Так, отличительной чертой свободной модификации MEPIS (SimpleMEPS) является исключительный аскетизм. Xandros (потомок приснопамятного Corel Linux) традиционно комплектуется большим количеством драйверов устройств; в частности, многие лично знакомые мне пользователи Debian вытаскивали из него драйвера для win-принтеров (благодаря бинарной совместимости большинства deb-based дистрибутивов, эта процедура оказывается возможной). Ну а «коронка» Linspire — это работа с приложениями для Windows посредством коммерческого эмулятора CrossOver Office (основанного, в свою очередь, на открытом wine). Разумеется, в свободной модификации Linspire этот компонент отсутствует.

Перечисленные коммерческие клоны Debian ориентипрованы в первую очередь на американский рынок, и потому в процессе установки их не предусматривается даже базовой русификации. Именно это, помимо цены, и не позволяет рассматривать их в качестве реальных кандидатов для установки на десктоп начинающего пользователя. По крайней мере, я не вижу ни единой причины, которая обеспечила бы предпочтение MEPS, Linspire или Xandros над представителями семейства Ubuntu или над прародительским Debian, в которых полная (а не только базовая) русификация выполняется абсолютно прозрачно.

Источник

Что лучше deb или rpm

Установка программного обеспечения — очень важный момент в работе с операционной системой. Сейчас есть две самые распространенные системы установки программного обеспечения. Это используемая в Debian и всех ее производных, в том числе и в Ubuntu — deb, а также разработанная в RedHat и используемая в Red Hat и всех основанных на ней дистрибутивов — rpm.

Обе системы и deb и rpm полнофункциональные, легкие в использовании и имеют очень большое количество программного обеспечения. Многих пользователей интересует в чем разница между этими двумя системами. Но в интернете мы находим только общие сведения вроде того что уже выше написано. В этой статье мы попытаемся разобраться что лучше deb или rpm. Также попытаемся вникнуть в суть их различий.

Основы

С точки зрения пользователя, эти два варианта установки пакетов не имеют очень больших различий. Оба файла и Deb и Rpm — это всего лишь архивы, созданные с помощью утилиты ar. Эти архивы включают в себя файлы программ, исполняемые файлы, библиотеки, или файлы конфигурации. Кроме этого, в каждый пакет входят метаданные системы управления пакетами, именно этим и отличаются rpm и deb. Собственно файлы пакетов отличаются в основном только этим, но еще есть система управления пакетами. А там уже различий в базе данных намного больше.

Давайте рассмотрим каждую систему управления пакетами подробнее, а затем сравним что же в них особенного, и что лучше rpm или deb.

RPM (Red Hat Package Manager)

Как мы уже говорили, RPM — это менеджер пакетов, используемый в операционных системах, основанных на Red Hat, это вся ветка дистрибутивов: Fedora, OpenSUSE, Red Hat, CentOS и т д. Изначально этот пакетный менеджер был разработан в компании Red Hat еще в 1997 году и только для их дистрибутива, но затем он распространился и в другие операционные системы. Вместо обычного сжатия здесь используется сжатие gzip по алгоритму cpio и особый формат файла архива, его мы рассмотрим ниже. Здесь в сравнении rpm или deb, первый кажется лучше, но не все так просто, если в системе нет нужных утилит, то вы не сможете распаковать такой пакет. Кроме cpio могут использоваться и другие алгоритмы сжатия, например, lzma или xz. В последнее время все программное обеспечение подписывается ключами для удостоверения подлинности, вот и RPM поддерживает подпись с помощью GPG и MD5. Технология PatchRPMs или DeltaRPMs позволяет грамотно обновлять RPM пакеты без больших затрат трафика.

Хоть и сказано, что файл rpm — это обычный архив, это не совсем так. Вначале файла находится заголовок, который идентифицирует файл как rpm архив, затем идет подпись, для проверки целостности и подлинности файла. Дальше идет заголовок, в котором содержаться данные о самом пакете, версия, архитектура, список файлов и т д. И только после всего этого идет сам архив с файлами пакета.

Для работы с RPM могут использоваться несколько различных пакетных менеджеров, это универсальная утилита rpm, пакетный менеджер zypper в OpenSUSE, dnf в Fedora, urpmi в Mageia, yum — во многих дистрибутивах, основанных на Fedora.

Рассмотрим основные особенности RPM:

- Автоматическое разрешение зависимостей в большинстве случаев корректно

- Файл архива имеет специальный формат

- Не поддерживается реализация зависимостей с выбором завистимости от пакет1 или пакет2.

- Не поддерживаются рекомендованные пакеты

- Позволяет настроить зависимость от файла, а не пакета

- Все данные об установленных пакетах хранятся в базе данных поэтому при надобности можно проверить контрольные суммы

- Поддерживаются сценарии как до, так и после установки программ

- Поддерживается формат SRPM, который содержит в себе исходники программы все патчи с инструкции по сборке, позволяющие собрать программу из исходников на локальной машине.

- Отличная поддержка Multilib пакетов

Deb (Debian Package Manager)

Файлы deb — это архивы, созданные с помощью утилиты ar. Они могут быть сжаты с помощью GZIP, Bzip2, lzma, или XZ. Чаще всего для управления пакетами deb в терминале используется утилита dpkg, Но могут и другие, например, gdebi, apt, aptitude и т д. Deb пакеты используются для установки программного обеспечения во многих операционных системах, основанных на Debian, это ветка Ubuntu со многими основанными на ней дистрибутивами и так далее. Поскольку Ubuntu в последнее время набирает популярность среди новичков, то пакетов для нее становится больше.

Из особенностей системы управления пакетами DEB можно назвать использование приоритетов для классификации пакетов по важности, а также поддержку рекомендованных пакетов. Это пакеты, которые не находятся в зависимостях программы, но желательны для установки вместе с ней. Рекомендованные утилиты устанавливаются автоматически в таком инструменте, как apt. Чтобы сравнить rpm vs deb рассмотрим особенности deb:

- Файл пакета — обычный архив

- Поддержка приоритетов для пакетов различной важности

- Поддержка рекомендованных пакетов

- Не поддерживаются файловые зависимости

- Не поддерживается технология Delta для экономии трафика

Аналоги команд

Давайте рассмотрим аналоги команд для выполнения одних и тех же действий в этих системах управления пакетами с помощью утилит rpm и dpkg:

Источник

В чём разница между Debian и Ubuntu? Что лучше выбрать?

Поговорим о Debian и Ubuntu. И там, и там можно использовать команды apt-get для управления приложениями. Оба дистрибутива поддерживают установку DEB-пакетов. Часто, читая статьи про Linux, можно видеть, что для Debian и Ubuntu подходят одни и те же инструкции по установке каких-то программ.

Чем же, при такой близости друг к другу, различаются эти дистрибутивы?

«Дистрибутив Ubuntu основан на Debian», — что это значит?

Хотя и существуют сотни дистрибутивов Linux, лишь немногие из них являются независимыми, то есть, созданными с чистого листа. Среди крупнейших независимых дистрибутивов можно отметить Debian, Arch Linux, Red Hat.

Дистрибутив Ubuntu основан на Debian. Это значит, что Ubuntu использует тот же механизм работы с пакетами (APT), что и Debian, и то, что в Ubuntu применяется очень много пакетов и библиотек из репозиториев Debian. В качестве базы для Ubuntu используется инфраструктура Debian.

Базой для Ubuntu является Debian

Именно так выглядят взаимоотношения большинства Linux-дистрибутивов с теми дистрибутивами, на которых они основаны. Они используют ту же систему управления пакетами и те же пакеты, что и базовый дистрибутив. Но они, кроме того, добавляют к существующим пакетам свои пакеты. Именно в этом и кроется отличие Ubuntu от Debian, несмотря на то, что ОС Ubuntu основана на Debian.

Различия между Ubuntu и Debian

Итак, ОС Ubuntu построена на базе архитектуры и инфраструктуры Debian, она использует те же DEB-пакеты, что и Debian.

Значит ли это, что пользоваться Ubuntu — это то же самое, что и пользоваться Debian? Не совсем. Существует множество дополнительных факторов, которые отличают один дистрибутив от другого.

Обсудим эти факторы и, таким образом, сравним Ubuntu и Debian. Прежде чем мы начнём — прошу помнить о том, что некоторые сравнения применимы к настольному варианту ОС, а некоторые — к серверному.

▍1. Цикл выпуска

Существует два вида выпусков Ubuntu — LTS ( Long Term Support, «поддержка в течение длительного периода») и обычные. LTS-выпуски выходят каждые два года, они поддерживаются в течение 5 лет. При обновлении системы у пользователя есть возможность обновиться до следующего доступного LTS-выпуска. Такие выпуски считаются более стабильными, чем обычные.

Каждые шесть месяцев выходят обычные выпуски Ubuntu, не относящиеся к категории LTS. Их поддержка осуществляется лишь в течение девяти месяцев, но в них имеются более новые, в сравнении с последним LTS-выпуском, версии ПО и возможности. Когда заканчивается жизненный цикл используемого обычного выпуска — нужно обновиться до следующей версии Ubuntu.

В результате у того, кто пользуется Ubuntu, учитывая особенности выхода её выпусков, есть возможность выбирать между стабильностью и новыми возможностями.

А вот у Debian имеется три вида выпусков: стабильные (Stable), тестируемые (Testing) и нестабильные (Unstable). Нестабильные выпуски предназначены для «полевых» испытаний, для реальной работы ими лучше не пользоваться.

А тестируемые выпуски не так уж и нестабильны. Соответствующая ветка используется для подготовки следующего стабильного выпуска. Некоторые пользователи Debian выбирают именно Testing-выпуски для того чтобы быстрее других получить доступ к новым возможностям.

И наконец — скажем пару слов о стабильных выпусках Debian. Это — основные выпуски Debian. Они могут не отличаться наличием в них самого нового ПО или самых новых возможностей, но, если говорить о стабильности, то можно сказать, что они исключительно стабильны.

Новый стабильный выпуск выходит раз в два года. Такие выпуски поддерживаются в течение трёх лет. После этого нужно обновляться до нового стабильного выпуска.

▍2. Свежесть программного обеспечения

Команда apt-cache policy

Ориентированность ОС Debian на стабильность означает то, что разработчики системы не всегда стремятся к тому, чтобы включать в неё самые свежие версии программного обеспечения. Например, в самой свежей Debian 11 используется GNOME 3.38, а не последняя GNOME 3.40.

То же самое касается и другого ПО — вроде GIMP, LibreOffice и так далее. Это — тот компромисс, на который вынужден идти тот, кто выбирает Debian. Именно поэтому в сообществе Linux популярна шутка «Debian stable = Debian stale», намекающая на то, что стабильная Debian — это Debian не первой свежести.

Выпуски Ubuntu LTS тоже нацелены на стабильность. Но в них обычно используются более актуальные, чем в Debian, версии популярного ПО.

Стоит обратить внимание на то, что то же самое справедливо и для некоторых программ, устанавливаемых из репозиториев, поддерживаемых разработчиками ОС. В результате, например, если вам нужна самая последняя версия Docker — можно добавить репозиторий Docker и в Debian, и в Ubuntu.

В целом же можно отметить, что в стабильных выпусках Debian обычно используются более старые версии ПО, чем в сравнимых выпусках Ubuntu.

▍3. Доступность программного обеспечения

И Debian, и Ubuntu имеют огромные репозитории программного обеспечения. Но у Ubuntu есть ещё и PPA (Personal Package Archive). Благодаря PPA процедура установки более новых программ или свежих версий уже имеющихся программ немного облегчается.

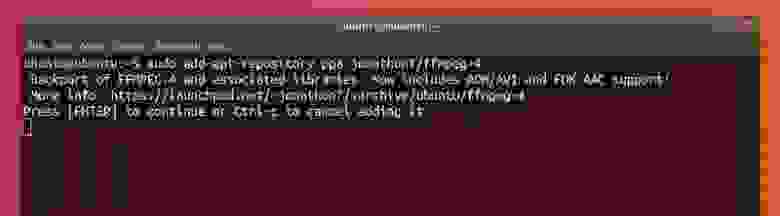

Использование команды add-apt-repository

Использовать PPA можно и в Debian, но это не так удобно, как в Ubuntu. В Debian это обычно сопряжено с некоторыми проблемами.

▍4. Поддерживаемые платформы

Доступны варианты дистрибутива Ubuntu для 64-битных платформ x86 и ARM. В рамках проекта больше не выпускаются 32-битные образы ОС.

А Debian, с другой стороны, поддерживает и 32-битные и 64-битные архитектуры. Кроме того, Debian поддерживает ещё и 64-битную архитектуру ARM (arm64), и ARM EABI (armel), и ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf), и 32-битную архитектуру MIPS с обратным порядком байтов (mipsel), и 64-битную архитектуру MIPS с обратным порядком байтов (mips64el), и 64-битную архитектуру PowerPC с обратным порядком байтов (ppc64el), и IBM System z (s390x).

В результате — неудивительно то, что Debian называют «универсальной операционной системой».

▍5. Установка

Установка Ubuntu гораздо проще, чем установка Debian. И я, говоря это, не шучу. Установка Debian может вызвать сложности даже у пользователей Linux среднего уровня подготовки.

После загрузки дистрибутива Debian в распоряжении пользователя, по умолчанию, оказывается минимальный ISO. В состав этого образа не входят прошивки, не являющиеся опенсорсными. В результате пользователю надо самому установить соответствующие прошивки, и учитывать то, что система не распознает автоматически его сетевые адаптеры и другое аппаратное обеспечение.

Есть и особые ISO, содержащие код подобных прошивок, но для того чтобы их найти — надо знать где искать. В результате тот, кто этого не знает, может столкнуться с неприятным сюрпризом.

Не самая дружелюбная процедура самостоятельной загрузки прошивки в Debian

Команда разработчиков Ubuntu гораздо снисходительнее относится к включению в состав стандартного дистрибутива драйверов и прошивок с закрытым исходным кодом.

Кроме того, установщик Debian выглядит устаревшим, чего не скажешь об установщике Ubuntu. Установщик Ubuntu, кроме того, распознаёт другие ОС, установленные на диске, и предлагает пользователю возможность установки Ubuntu совместно с уже установленными системами (с возможностью сформировать конфигурацию двойной загрузки). А вот исследуя установку Debian я ничего такого не заметил.

Установка Ubuntu проходит гораздо приятнее, чем установка Debian

▍6. Встроенная поддержка различного аппаратного обеспечения

ОС Debian, как уже было сказано, ориентирована, преимущественно на FOSS (Free and Open Source Software, свободное и открытое программное обеспечение). Это означает, что ядро, предоставляемое Debian, не содержит драйверов и прошивок с закрытым кодом.

Это не значит, что такие драйверы и прошивки нельзя заставить работать в Debian. Всё дело в том, что пользователю придётся самостоятельно добавлять или включать соответствующие репозитории и вручную устанавливать то, что ему нужно. Это может, особенно у новичков, отбить желание пользоваться Debian.

Нельзя сказать, что Ubuntu — это совершенная ОС, но, в деле встроенной поддержки различных аппаратных устройств, она гораздо лучше Debian. Это означает, что Ubuntu легче привести в рабочее состояние, и то, что пользователю будет, с самого начала, удобнее работать с этой ОС, чем с Debian.

▍7. Выбор окружения рабочего стола

В Ubuntu, по умолчанию, используется специально настроенное окружение рабочего стола GNOME. Поверх него можно установить другое окружение, или выбрать какой-то вариант Ubuntu с другим окружением рабочего стола — вроде Kubuntu (там используется KDE) или Xubuntu (Xfce).

В Debian тоже, по умолчанию, устанавливается GNOME. Но установщик даёт пользователю возможность самому выбрать окружение рабочего стола.

Выбор окружения рабочего стола при установке Debian

С сайта Debian можно скачать образы, рассчитанные на установку определённого окружения рабочего стола.

▍8. Игры

В последнее время ситуация с играми в Linux, в целом, улучшилась, что произошло благодаря Steam и Proton. Но возможность запуска игр, конечно, сильно зависит и от аппаратного обеспечения.

Если говорить о совместимости ОС с аппаратным обеспечением, то Ubuntu лучше Debian справляется с поддержкой проприетарных драйверов.

Нельзя сказать, что того же, что способна дать Ubuntu, нельзя достичь в Debian, но на это потребуется потратить некоторое время и некоторые силы.

▍9. Производительность

Если говорить о производительности, то чёткого ответа на вопрос о том, что быстрее — Ubuntu или Debian — нет. Причём, это справедливо и для настольных систем, и для серверов. И та и другая операционные системы популярны как на настольном, так и на серверном фронтах.

Производительность компьютера зависит от его аппаратных возможностей и от набора установленного на нём программного обеспечения. Настраивать параметры системы, оптимизируя её производительность, можно и в Ubuntu, и в Debian.

▍10. Сообщество и поддержка

Debian — это истинный продукт трудов сообщества разработчиков. Всё, что касается управления этим проектом, находится в ведении членов сообщества.

За Ubuntu стоит компания Canonical. Но это — не тот проект, который поддерживает исключительно некая корпорация. Вокруг Ubuntu тоже сформировалось сообщество разработчиков. Но окончательные решения по любым вопросам, касающимся Ubuntu, принимает именно Canonical.

Если же говорить о поддержке, то существуют специализированные форумы, на которых можно получить помощь и по Ubuntu, и по Debian.

Canonical, кроме того, предлагает профессиональную поддержку своим корпоративным клиентам. Разработчики Debian такой поддержки не предлагают.

Итоги

И Debian, и Ubuntu — это отличный выбор как для настольного компьютера, так и для сервера. Эти ОС используют менеджер пакетов apt и DEB-пакеты, и, в результате, дают своим пользователям очень похожие возможности.

Но для эффективного использования Debian нужен некоторый опыт. Особенно — если речь идёт о настольном варианте ОС. Если вы только начинаете осваивать мир Linux — то вам лучше будет остановить свой выбор на Ubuntu. Я полагаю, что новичкам, прежде чем перейти к Debian, нужно наработать некоторый опыт и познакомиться с Linux в целом.

Нельзя сказать, что знакомство с Linux нельзя начать с Debian, но такое начало, вероятнее всего, станет для новичка серьёзным испытанием.

Как вы выбираете дистрибутивы Linux для настольных компьютеров и для серверов?

Источник