Функции процессора

Лекция 3.

Функции устройств магистрали.

3.1. Функции процессора.

3.2. Функции памяти.

3.3. Функции устройств ввода-вывода.

В этой лекции рассказывается о функциях основных устройств микропроцессорной системы: процессора, памяти, устройств ввода-вывода, и принципах их устройства и подключения к магистрали.

Ключевые слова:интерфейс, регистры, буферы, АЛУ, ОЗУ, ПЗУ, стек, селектор адреса.

Рассмотрим теперь, как взаимодействуют на магистрали основные устройства микропроцессорной системы: процессор, память (оперативная и постоянная), устройства ввода/вывода.

Функции процессора

Микросхема процессора обязательно имеет выводы трех шин: шины адреса, шины данных и шины управления. Иногда некоторые сигналы и шины мультиплексируются, чтобы уменьшить количество выводов микросхемы процессора.

Важнейшие характеристики процессора — это количество разрядов его шины данных, количество разрядов его шины адреса и количество управляющих сигналов в шине управления. Разрядность шины данных определяет скорость работы системы. Разрядность шины адреса определяет допустимую сложность системы. Количество линий управления определяет |разнообразие режимов обмена и эффективность обмена процессора с другими устройствами системы.

Кроме выводов для сигналов трех основных шин процессор всегда имеет вывод (или два вывода) для подключения внешнего тактового сигнала или кварцевого резонатора (СLК), так как процессор всегда представляет собой тактируемое устройство. Чем больше тактовая частота процессора, тем он быстрее работает, то есть тем быстрее выполняет команды. Впрочем, пик быстродействие процессора определяется не только тактовой частотой, но и особенностями его структуры. Современные процессоры выполняют большинство команд за один такт и имеют средства для параллельного выполнения нескольких команд. Тактовая частота процессора не связана прямо и жестко со скоростью обмена по магистрали, так как скорость обмена по магистрали ограничена задержками распространения сигналов и искажениями сигналов на магистрали. То есть тактовая частота процессора определяет только его внутреннее быстродействие, а не внешнее. Иногда тактовая частота процессора имеет нижний и верхний пределы. При превышении верхнего предела частоты возможно перегревание процессора, а также сбои, причем, что самое неприятное, возникающие не всегда и нерегулярно. Так что с изменением этой частоты надо быть очень осторожным.

Еще один важный сигнал, который имеется в каждом процессоре, — это сигнал начального сброса RЕSЕТ. При включении питания, при аварийной ситуации или зависании процессора подача этого сигнала приводит к инициализации процессора, заставляет его приступить к выполнению программы начального запуска. Аварийная ситуация может быть вызвана помехами по цепям питания и «земли», сбоями в работе памяти, внешними ионизирующими излучениями и еще множеством причин. В результате процессор может потерять контроль над выполняемой программой и остановиться в каком-то адресе. Для выхода из этого состояния как раз и используется сигнал начального сброса. Этот же вход начального сброса может использоваться для оповещения процессора о том, что напряжение питания стало ниже установленного предела. В таком случае процессор переходит к выполнению программы сохранения важных данных. По сути, этот вход представляет собой особую разновидность радиального прерывания.

Иногда у микросхемы процессора имеется еще один-два входа радиальных прерываний для обработки особых ситуаций (например, для прерывания от внешнего таймера).

Шина питания современного процессора обычно имеет одно напряжение питания (+5В или +3,ЗВ) и общий провод («землю»). Первые процессоры нередко требовали нескольких напряжений питания. В некоторых процессорах предусмотрен режим пониженного энергопотребления. Вообще, современные микросхемы процессоров, особенно с высокими тактовыми частотами, потребляют довольно большую мощность. В результате для поддержания нормальной рабочей температуры корпуса на них нередко приходится устанавливать радиаторы, вентиляторы или даже специальные микрохолодильники.

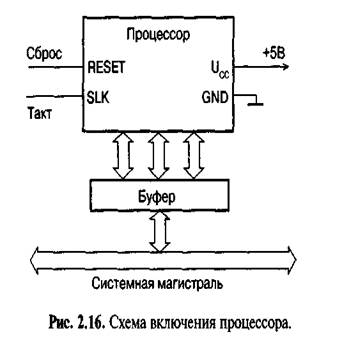

Для подключения процессора к магистрали используются буферные микросхемы, обеспечивающие, если необходимо, демультиплексирование сигналов и электрическое буферирование сигналов магистрали. Иногда протоколы обмена по системной магистрали и по шинам процессора не совпадают между собой, тогда буферные микросхемы еще и согласуют эти протоколы друг с другом. Иногда в микропроцессорной системе используется несколько магистралей (системных и локальных), тогда для каждой из магистралей применяется свой буферный узел. Такая структура характерна, например, для персональных компьютеров.

После включения питания процессор переходит в первый адрес программы начального пуска и выполняет эту программу. Данная программа предварительно записана в постоянную (энергонезависимую) память. После завершения программы начального пуска процессор начинает выполнять основную программу, находящуюся в постоянной или оперативной памяти, для чего выбирает по очереди все команды. От этой программы процессор могут отвлекать внешние прерывания или запросы на ПДП. Команды из памяти процессор выбирает с помощью циклов чтения по магистрали. При необходимости процессор записывает данные в память или в устройства ввода/вывода с помощью циклов записи или же читает данные из памяти или из устройств ввода/вывода с помощью циклов чтения.

Таким образом, основные функции любого процессора следующие:

• выборка (чтение) выполняемых команд;

• ввод (чтение) данных из памяти или устройства ввода/вывода;

• вывод (запись) данных в память или в устройства ввода/вывода;

• обработка данных (операндов), в том числе арифметические операции над ними;

• адресация памяти, то есть задание адреса памяти, с которым будет

производиться обмен;

• обработка прерываний и режима прямого доступа.

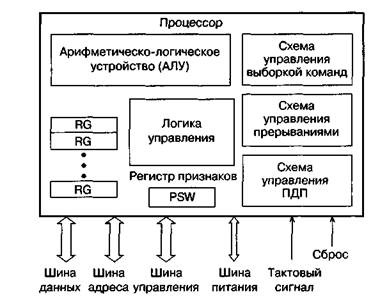

Упрощённо структуру микропроцессора можно представить в следующем виде (рис. 2.17).

Рис.2.17. Внутренняя структура микропроцессора.

Основные функции показанных узлов следующие.

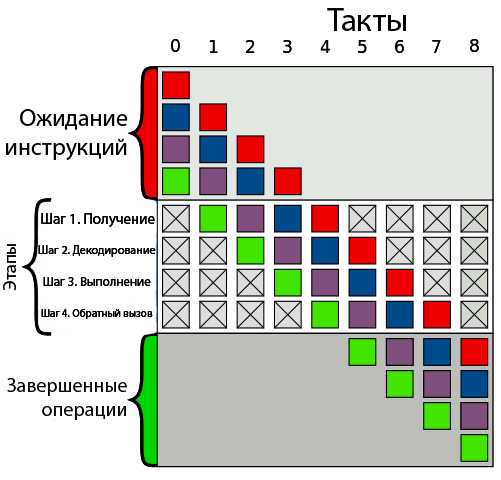

Схема управления выборкой командвыполняет чтение команд из памяти и их дешифрацию. В первых микропроцессорах было невозможно одновременное выполнение предыдущей команды и выборка следующей команды, так как процессор не мог совмещать эти операции. Но уже в 16-разрядных процессорах появляется так называемый конвейер (очередь) команд, позволяющий выбирать несколько следующих команд, пока выполняется предыдущая. Два процесса идут параллельно, что ускоряет работу процессора. Конвейер представляет собой небольшую внутреннюю память процессора, в которую при малейшей возможности (при освобождении внешней шины) записывается несколько команд, следующих за исполняемой. Читаются эти команды процессором в том же порядке, что и записываются в конвейер (это память типа F1FО, First In — First Out, первый вошел — первый вышел). Правда, если выполняемая команда предполагает переход не на следующую ячейку памяти, а на удаленную (с меньшим или большим адресом), конвейер не помогает, и его приходится сбрасывать. Но такие команды встречаются в программах сравнительно редко.

Развитием идеи конвейера стало использование внутренней кэш-памяти процессора, которая заполняется командами, пока процессор занят выполнением предыдущих команд. Чем больше объем кэш-памяти, тем меньше вероятность того, что ее содержимое придется сбросить при команде перехода. Понятно, что обрабатывать команды, находящиеся во внутренней памяти, процессор может гораздо быстрее, чем те, которые расположены во внешней памяти. В кэш-памяти могут храниться и данные, которые обрабатываются в данный момент, это также ускоряет работу. Для большего ускорения выборки команд в современных процессорах применяют совмещение выборки и дешифрации, одновременную дешифрацию нескольких команд, несколько параллельных конвейеров команд, предсказание команд переходов и некоторые другие методы.

Арифметико-логическое устройство (или АЛУ, АLU)предназначено для обработки информации в соответствии с полученной процессором командой. Примерами обработки могут служить логические операции (типа логического «И», «ИЛИ», «Исключающего ИЛИ» и т.д.) то есть побитные операции над операндами, а также арифметические операции (типа сложения, вычитания, умножения, деления и т.д.). Над какими кодами производится операция, куда помещается ее результат — определяется выполняемой командой. Если команда сводится всего лишь к пересылке данных без их обработки, то АЛУ не участвует в ее выполнении.

Быстродействие АЛУ во многом определяет производительность процессора. Причем важна не только частота тактового сигнала, которым тактируется АЛУ, но и количество тактов, необходимое для выполнения той или иной команды. Для повышения производительности разработчики стремятся довести время выполнения команды до одного такта, а также обеспечить работу АЛУ на возможно более высокой частоте. Один из путей решения этой задачи состоит в уменьшении количества выполняемых АЛУ команд, создание процессоров с уменьшенным набором команд (так называемые R1SС-процессоры). Другой путь повышения производительности процессора — использование нескольких параллельно работающих АЛУ.

Что касается операций над числами с плавающей точкой и других специальных сложных операций, то в системах на базе первых процессоров их реализовывали последовательностью более простых команд, специальными подпрограммами, однако затем были разработаны специальные вычислители-математические сопроцессоры, которые заменяли основной процессор на время выполнения таких команд. В современных микропроцессорах математические сопроцессоры входят в структуру как составная часть.

Регистры процессорапредставляют собой по сути ячейки очень быстрой памяти и служат для временного хранения различных кодов: данных, адресов, служебных кодов. Операции с этими кодами выполняются предельно быстро, поэтому, в общем случае, чем больше внутренних регистров,

тем лучше. Кроме того, на быстродействие процессора сильно влияет разрядность регистров. Именно разрядность регистров и АЛУ называется внутренней разрядностью процессора, которая может не совпадать с внешней разрядностью.

Как работает процессор?

Как работает процессор?

Инструмент проще, чем машина. Зачастую инструментом работают руками, а машину приводит в действие паровая сила или животное.

Компьютер тоже можно назвать машиной, только вместо паровой силы здесь электричество. Но программирование сделало компьютер таким же простым, как любой инструмент.

Процессор — это сердце/мозг любого компьютера. Его основное назначение — арифметические и логические операции, и прежде чем погрузиться в дебри процессора, нужно разобраться в его основных компонентах и принципах их работы.

Два основных компонента процессора

Устройство управления

Устройство управления (УУ) помогает процессору контролировать и выполнять инструкции. УУ сообщает компонентам, что именно нужно делать. В соответствии с инструкциями он координирует работу с другими частями компьютера, включая второй основной компонент — арифметико-логическое устройство (АЛУ). Все инструкции вначале поступают именно на устройство управления.

Существует два типа реализации УУ:

- УУ на жёсткой логике (англ. hardwired control units). Характер работы определяется внутренним электрическим строением — устройством печатной платы или кристалла. Соответственно, модификация такого УУ без физического вмешательства невозможна.

- УУ с микропрограммным управлением (англ. microprogrammable control units). Может быть запрограммирован для тех или иных целей. Программная часть сохраняется в памяти УУ.

УУ на жёсткой логике быстрее, но УУ с микропрограммным управлением обладает более гибкой функциональностью.

Арифметико-логическое устройство

Это устройство, как ни странно, выполняет все арифметические и логические операции, например сложение, вычитание, логическое ИЛИ и т. п. АЛУ состоит из логических элементов, которые и выполняют эти операции.

24 апреля в 10:00, Онлайн, Беcплатно

Большинство логических элементов имеют два входа и один выход.

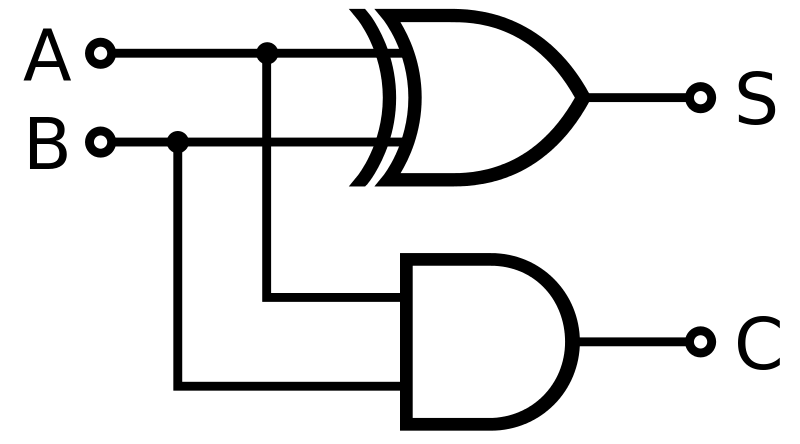

Ниже приведена схема полусумматора, у которой два входа и два выхода. A и B здесь являются входами, S — выходом, C — переносом (в старший разряд).

Схема арифметического полусумматора

Хранение информации — регистры и память

Как говорилось ранее, процессор выполняет поступающие на него команды. Команды в большинстве случаев работают с данными, которые могут быть промежуточными, входными или выходными. Все эти данные вместе с инструкциями сохраняются в регистрах и памяти.

Регистры

Регистр — минимальная ячейка памяти данных. Регистры состоят из триггеров (англ. latches/flip-flops). Триггеры, в свою очередь, состоят из логических элементов и могут хранить в себе 1 бит информации.

Прим. перев. Триггеры могут быть синхронные и асинхронные. Асинхронные могут менять своё состояние в любой момент, а синхронные только во время положительного/отрицательного перепада на входе синхронизации.

По функциональному назначению триггеры делятся на несколько групп:

- RS-триггер: сохраняет своё состояние при нулевых уровнях на обоих входах и изменяет его при установке единице на одном из входов (Reset/Set — Сброс/Установка).

- JK-триггер: идентичен RS-триггеру за исключением того, что при подаче единиц сразу на два входа триггер меняет своё состояние на противоположное (счётный режим).

- T-триггер: меняет своё состояние на противоположное при каждом такте на его единственном входе.

- D-триггер: запоминает состояние на входе в момент синхронизации. Асинхронные D-триггеры смысла не имеют.

Для хранения промежуточных данных ОЗУ не подходит, т. к. это замедлит работу процессора. Промежуточные данные отсылаются в регистры по шине. В них могут храниться команды, выходные данные и даже адреса ячеек памяти.

Принцип действия RS-триггера

Память (ОЗУ)

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, англ. RAM) — это большая группа этих самых регистров, соединённых вместе. Память у такого хранилища непостоянная и данные оттуда пропадают при отключении питания. ОЗУ принимает адрес ячейки памяти, в которую нужно поместить данные, сами данные и флаг записи/чтения, который приводит в действие триггеры.

Прим. перев. Оперативная память бывает статической и динамической — SRAM и DRAM соответственно. В статической памяти ячейками являются триггеры, а в динамической — конденсаторы. SRAM быстрее, а DRAM дешевле.

Команды (инструкции)

Команды — это фактические действия, которые компьютер должен выполнять. Они бывают нескольких типов:

- Арифметические: сложение, вычитание, умножение и т. д.

- Логические: И (логическое умножение/конъюнкция), ИЛИ (логическое суммирование/дизъюнкция), отрицание и т. д.

- Информационные: move , input , outptut , load и store .

- Команды перехода: goto , if . goto , call и return .

- Команда останова: halt .

Прим. перев. На самом деле все арифметические операции в АЛУ могут быть созданы на основе всего двух: сложение и сдвиг. Однако чем больше базовых операций поддерживает АЛУ, тем оно быстрее.

Инструкции предоставляются компьютеру на языке ассемблера или генерируются компилятором высокоуровневых языков.

В процессоре инструкции реализуются на аппаратном уровне. За один такт одноядерный процессор может выполнить одну элементарную (базовую) инструкцию.

Группу инструкций принято называть набором команд (англ. instruction set).

Тактирование процессора

Быстродействие компьютера определяется тактовой частотой его процессора. Тактовая частота — количество тактов (соответственно и исполняемых команд) за секунду.

Частота нынешних процессоров измеряется в ГГц (Гигагерцы). 1 ГГц = 10⁹ Гц — миллиард операций в секунду.

Чтобы уменьшить время выполнения программы, нужно либо оптимизировать (уменьшить) её, либо увеличить тактовую частоту. У части процессоров есть возможность увеличить частоту (разогнать процессор), однако такие действия физически влияют на процессор и нередко вызывают перегрев и выход из строя.

Выполнение инструкций

Инструкции хранятся в ОЗУ в последовательном порядке. Для гипотетического процессора инструкция состоит из кода операции и адреса памяти/регистра. Внутри управляющего устройства есть два регистра инструкций, в которые загружается код команды и адрес текущей исполняемой команды. Ещё в процессоре есть дополнительные регистры, которые хранят в себе последние 4 бита выполненных инструкций.

Ниже рассмотрен пример набора команд, который суммирует два числа:

- LOAD_A 8 . Это команда сохраняет в ОЗУ данные, скажем, . Первые 4 бита — код операции. Именно он определяет инструкцию. Эти данные помещаются в регистры инструкций УУ. Команда декодируется в инструкцию load_A — поместить данные 1000 (последние 4 бита команды) в регистр A .

- LOAD_B 2 . Ситуация, аналогичная прошлой. Здесь помещается число 2 ( 0010 ) в регистр B .

- ADD B A . Команда суммирует два числа (точнее прибавляет значение регистра B в регистр A ). УУ сообщает АЛУ, что нужно выполнить операцию суммирования и поместить результат обратно в регистр A .

- STORE_A 23 . Сохраняем значение регистра A в ячейку памяти с адресом 23 .

Вот такие операции нужны, чтобы сложить два числа.

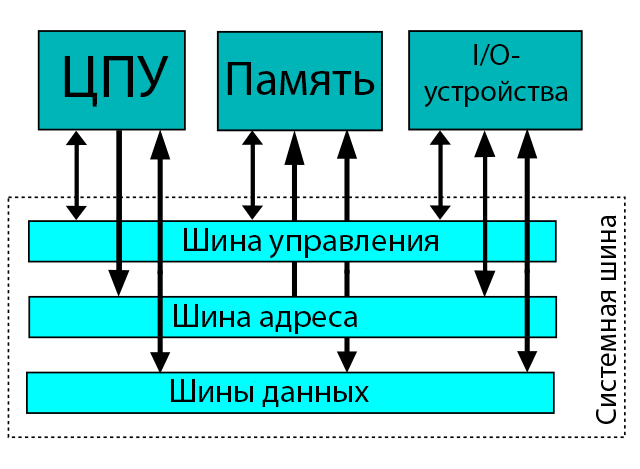

Все данные между процессором, регистрами, памятью и I/O-устройствами (устройствами ввода-вывода) передаются по шинам. Чтобы загрузить в память только что обработанные данные, процессор помещает адрес в шину адреса и данные в шину данных. Потом нужно дать разрешение на запись на шине управления.

У процессора есть механизм сохранения инструкций в кэш. Как мы выяснили ранее, за секунду процессор может выполнить миллиарды инструкций. Поэтому если бы каждая инструкция хранилась в ОЗУ, то её изъятие оттуда занимало бы больше времени, чем её обработка. Поэтому для ускорения работы процессор хранит часть инструкций и данных в кэше.

Если данные в кэше и памяти не совпадают, то они помечаются грязными битами (англ. dirty bit).

Поток инструкций

Современные процессоры могут параллельно обрабатывать несколько команд. Пока одна инструкция находится в стадии декодирования, процессор может успеть получить другую инструкцию.

Однако такое решение подходит только для тех инструкций, которые не зависят друг от друга.

Если процессор многоядерный, это означает, что фактически в нём находятся несколько отдельных процессоров с некоторыми общими ресурсами, например кэшем.