Блог Inima

Удивительная особенность человека заключается в стадном чувстве. В определенные моменты времени отключается та часть мозга, которая отвечает за разум и включается копирование поведения окружающих. Конечно, вы все поняли, речь идет о том, что вы все усердно платите одной известной американской корпорации деньгами, временем и нервами, задайте вопрос «зачем?». Да, конечно, большинство из вас, следуя традиции, заложенной во времена Перестройки, пользуются Windows. Причем, большинство этого большинства не смогут при ближайшем рассмотрении объяснить, почему они это делают. Линукс гораздо удобнее и стабильнее, чем Windows, просто маркетологи Microsoft сумели вбить в голову окружающим другое. Тем временем автор этого блога пользуется Linux Fedora, а сам блог (веб-сервер) тоже работает на Linux Gentoo. Давайте расскажу еще интересные факты о Linux:

1. Первый Линукс написан в 1991 году финским студентом Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds). Сейчас эту операционную систему создают многие сотни тысяч разработчиков по всему миру, включая штатных разработчиков таких известных корпораций, как IBM, Intel, Google, Samsung, Oracle, Hitachi, LG Electronics, NEC, Sony, Panasonic, Qualcomm. Для сравнения, в Microsoft около 80000 разработчиков и первую свою знаковую Windows 95 они выпустили… Догадайтесь в каком году…

2. Linux можно найти на более чем 87% систем и на

500 лучших в мире суперкомпьютеров. Большинство смартфонов и смартчасов работает на Android, модифицированном Linux, ваш рутер, скорее всего, тоже работает на Linux.

3. Ядро Linux написано на языке C.

4. Сейчас доля написанного Линусом Торвальдсом кода в ядре составляет менее 2%, однако, именно Линус является главным разработчиком и принимает решение о включении кода в ядро и выпуске очередной версии.

5. Ядро Linux версии 1.0.0 был выпущено в объеме 176250 строк кода. В настоящий момент ядро Linux состоит более чем из 10 миллионов строк кода.

6. В честь Линуса Торвальдса был назван астероид (Torvalds) и его спутник (Linus).

7. Линукс — самая легкопереносимая операционная система, способная работать и в часах и в суперкластере, состоящем из нескольких этажей серверов.

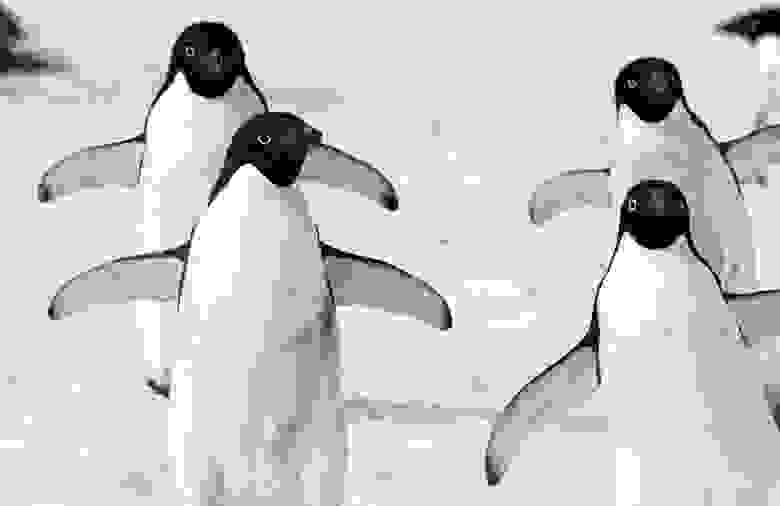

8. Официальным талисманом операционной системы Linux является пингвин по имени Tux. По легенде пингвин клюнул Линуса в зоопарке, после чего у них завязалась дружба.

9. Сначала Торвальдс хотел назвать свое детище Freax (гибрид слов free, freak и буквы Х, обозначающей принадлежность к Unix-системам), но системный администратор, который выделил ему место на сервере для распространения операционной системы, назвал каталог Linux.

10. Принципы Линукс взяты из Unix-систем и проверены их многолетней историей.

11. Когда непосвященным говорят о Linux, они представляют себе что-то сложное из фильмов о хакерах, в то время как многие удобные графические инструменты появились в Linux задолго до того, как это смогла сделать Microsoft. Многое в Windows сделано настолько неудобно и коряво, что пользователи Linux, которым приходится попользоваться Windows очень ругаются.

12. После того, как вышла Windows 8, многие пользователи ушли на Linux, поскольку он был более привычным, чем Windows-поделка.

13. Операционная система Linux не имеет никакого отношения к медицинскому препарату под названием «Linex»

14. «Ванильное ядро» (vanilla kernel) не мороженое, а немодифицированная версия ядра Linux.

15. Существует множество различных игр под Linux, самых разных жанров.

16. Linux может обновляться в то время, пока Вы в нем работаете. В нем нет принудительных обновлений и перезагрузок.

17. Linux может запускать программы для Windows, но не наоборот.

18. Код Linux открыт, Вы всегда можете посмотреть, что именно работает у Вас на компьютере. Windows собирает ваши данные и кому-то отправляет…

19. Linux ведется сообществом, исключена ситуация, как в случае с Windows 8, когда от итогового результата плевались все. Даже если Вы останетесь в меньшинстве, будет возможность установить другую графическую среду.

20. В Linux не одна оболочка, как в Windows. Их много. Посмотрите картинки по ключевым словам Gnome, KDE, XFCE, Unity, выберите приглянувшийся.

21. Linux может работать и на старых и слабых компьютерах. Посмотрите на LUbuntu или Puppy Linux. Puppy может работать даже на 256Мб оперативной памяти!

22. Отсутствие вирусов в Linux не миф. Точнее, вирусы есть, но их большинство работают по принципу Brute force, т.е. на большее, чем перебирать пароли к вашему компьютеру они не способны.

23. В Linux не надо лазить по интернету, чтобы скачать программу. Программы выбираются в удобном магазине приложений (как в Google Play). Windows это только начинает пытаться реализовать.

24. В Linux программы не хранят свои настройки в вечно распухающем реестре. По этой причине его не надо переустанавливать раз в год и настройки с компьютера на другой можно перенести простым копированием.

25. Сообщество Линукс настолько велико, что Вы найдете, где задать свой вопрос, если что-то не будет получаться. На любом языке.

Источник

Вся история Linux. Часть I: с чего все началось

В этом году ядру Linux исполняется 27 лет. ОС на его базе используют многие корпорации, государственные, исследовательские учреждения и дата-центры по всему миру.

За более чем четверть века вышло немало статей (в том числе и на Хабре), рассказывающих о разных отрезках истории Linux. В этой серии материалов мы решили выделить наиболее значимые и интересные факты, связанные с этой операционной системой.

Начнем с разработок, которые предшествовали Linux, и истории появления первой версии ядра.

Эпоха «свободного рынка»

Появление Linux считается одним из важнейших событий в истории открытого ПО. Рождение этой операционной системы во многом обязано идеям и инструментам, которые формировались и «зрели» десятилетиями в среде разработчиков. Поэтому для начала обратимся к истокам «опенсорсного движения».

На заре 50-х большая часть программного обеспечения в США создавалась сотрудниками университетов и лабораторий и распространялась без каких-либо ограничений. Это делалось с целью упрощения обмена знаниями в научной среде. Первым опенсорсным решением того периода считается система A-2, написанная для ЭВМ UNIVAC Remington Rand в 1953 году.

В те же годы сформировалась первая группа разработчиков свободного ПО — SHARE. Они работали по модели «совместного однорангового производства». Результатом труда этой группы ближе к концу 50-х стала одноименная ОС.

Эта система (и другие продукты SHARE) пользовалась популярностью у производителей компьютерного оборудования. Благодаря политике открытости они могли предложить клиентам не только аппаратное, но и программное обеспечение без дополнительных затрат.

Приход коммерции и рождение Unix

В 1959 году компания Applied Data Research (ADR) получила заказ от организации RCA — написать программу для автозаполнения блок-схем. Разработчики выполнили работу, но не сошлись с RCA в цене. Чтобы не «выбрасывать» готовый продукт, в ADR переделали решение для платформы IBM 1401 и начали самостоятельно его реализовывать. Однако продажи шли не очень хорошо, так как многие пользователи ждали бесплатную альтернативу решению ADR, которую планировали в IBM.

В ADR не могли допустить выпуск бесплатного продукта с аналогичной функциональностью. Поэтому разработчик Мартин Гетц (Martin Goetz) из ADR подал патент на программу и в 1968 году первым в истории США получил его. С этого момента принято отсчитывать эпоху коммерциализации в индустрии разработки — из «бонуса» к оборудованию ПО превратилось в самостоятельный продукт.

Приблизительно в то же время небольшая команда программистов из Bell Labs начала работу над операционной системой для мини-компьютера PDP-7 — Unix. Unix создавали в качестве альтернативы другой ОС — Multics.

Последняя была слишком сложной и работала только на платформах GE-600 и Honeywell 6000. Переписанная на языке СИ Unix должна была стать портативной и более простой в использовании (во многом благодаря иерархической файловой системе с единым корневым каталогом).

В 50-х холдинг AT&T, в состав которого на тот момент входила Bell Labs, подписал соглашение с правительством США, запрещающее корпорации продавать программное обеспечение. По этой причине первые пользователи Unix — научные организации — получали исходный код ОС бесплатно.

AT&T отдалилась от концепции свободного распространения ПО в начале 80-х. В результате вынужденного разделения корпорации на несколько компаний запрет на продажу ПО перестал действовать, и холдинг прекратил бесплатное распространение Unix. Разработчикам грозили исками за несанкционированный обмен исходным кодом. Угрозы не были беспочвенными — с 1980 года компьютерные программы стали объектом авторского права в США.

Не всех разработчиков устраивали условия, которые диктовали в AT&T. Поисками альтернативного решения занялась группа энтузиастов из Калифорнийского университета в Беркли. В 70-х учебное заведение получило лицензию от AT&T, и энтузиасты начали создавать на его основе новый дистрибутив, который впоследствии стал Unix Berkeley Software Distribution, или BSD.

Открытая Unix-подобная система возымела успех, на что сразу обратили внимание в AT&T. Компания подала в суд, и авторам BSD пришлось удалить и заменить весь задействованный исходный код Unix. Это немного замедлило распространение Berkeley Software Distribution в те годы. Последняя версия системы вышла в 1994 году, но сам факт появления свободной и открытой ОС стал важной вехой в истории опенсорсных проектов.

/ Flickr / Christopher Michel / CC BY / Фото обрезано

Назад — к истокам свободного ПО

В конце 70-х сотрудники Массачусетского технологического института написали драйвер для принтера, установленного в одной из аудиторий. Когда бумага застревала и создавалась очередь из заданий на печать, пользователи получали уведомление с просьбой устранить проблему. Позже в отделе появился новый принтер, для которого сотрудники захотели добавить такую функцию. Но для этого нужен был исходный код первого драйвера. Штатный программист Ричард Мэттью Столлман (Richard M. Stallman) запросил его у коллег, но получил отказ — выяснилось, что это конфиденциальная информация.

Этот незначительный эпизод, возможно, стал одним из судьбоносных в истории свободного ПО. Столлман негодовал из-за сложившегося положения вещей. Его не устраивали ограничения, накладываемые на обмен исходным кодом в ИТ-среде. Поэтому Столлман решил создать открытую операционную систему и позволить энтузиастам свободно вносить в нее изменения.

В сентябре 1983 года он объявил о создании проекта GNU — GNU’s Not UNIX («GNU не Unix»). В его основе лежал манифест, который послужил и базисом для лицензии на свободное программное обеспечение — GNU General Public License (GPL). Этот шаг стал началом активного движения за открытое ПО.

Несколько лет спустя профессор Амстердамского свободного университета Эндрю Таненбаум (Andrew S. Tanenbaum) в качестве учебного пособия разработал Unix-подобную систему Minix. Он хотел сделать ее максимально доступной для студентов. Издатель его книги, к которой прилагалась ОС, настаивал хотя бы на номинальной плате за работу с системой. Эндрю и издатель пришли к компромиссу по цене лицензии в $69. В начале 90-х Minix завоевала популярность среди разработчиков. И ей было суждено стать основой для разработки Linux.

/ Flickr / Christopher Michel / CC BY

Рождение Linux и первых дистрибутивов

В 1991 году молодой программист из Хельсинкского университета Линус Торвальдс осваивал Minix. Его эксперименты с ОС переросли в работу над совершенно новым ядром. 25 августа Линус устроил открытый опрос группы пользователей Minix о том, что их не устраивает в этой ОС, и анонсировал разработку новой операционной системы. В августовском письме есть несколько важных тезисов о будущей ОС:

- система будет бесплатной;

- система будет похожа на Minix, но исходный код будет абсолютно другим;

- система не будет «большой и профессиональной, как GNU».

25 августа принято считать днем рождения Linux. Сам Линус ведет отсчет от другой даты — 17 сентября. Именно в этот день он загрузил первый релиз Linux (0.01) на FTP-сервер и отправил электронное письмо людям, проявившим интерес к его анонсу и опросу. В исходном коде первого релиза сохранилось слово «Freaks». Так Торвальдс планировал назвать свое ядро (комбинация слов «free», «freak» и Unix). Администратору FTP-сервера не понравилось название, и он переименовал проект в Linux.

Далее последовала череда обновлений. В октябре того же года была выпущена версия ядра 0.02, а в декабре — 0.11. Изначально Linux распространялся без лицензии GPL. Это означало, что разработчики могли пользоваться ядром, модифицировать его, но не имели права перепродавать результаты своих трудов. Начиная с февраля 1992 года, все коммерческие ограничения были сняты — с релизом версии 0.12 Торвальдс изменил лицензию на GNU GPL v2. Этот шаг Линус позже назвал одним из определяющих факторов успеха Linux.

Популярность Linux в среде разработчиков Minix росла. Некоторое время обсуждения велись в фиде comp.os.minix сети Usenet. В начале 92-го создатель Minix Эндрю Таненбаум запустил в сообществе спор об архитектуре ядер, заявив, что «Linux устарел». Причина, по его мнению, заключалась в монолитном ядре ОС, которое по ряду параметров уступает микроядру Minix. Еще одна претензия Таненбаума касалась «привязки» Linux к линейке процессоров x86, которая, по прогнозам профессора, должна была кануть в небытие в ближайшее время. В полемику вступил сам Линус и пользователи обеих ОС. В результате спора сообщество разделилось на два лагеря, а у приверженцев Linux появился свой фид — comp.os.linux.

Сообщество занималось расширением функциональности базовой версии — разрабатывались первые драйверы, файловая система. Самые ранние версии Linux умещались на двух дискетах и состояли из загрузочного диска с ядром и корневого диска, который устанавливал файловую систему и несколько базовых программ из инструментария GNU.

Постепенно сообщество начало разрабатывать первые дистрибутивы на базе Linux. Большинство ранних версий создавались энтузиастами, а не компаниями.

Первый дистрибутив — MCC Interim Linux — был создан на основе версии 0.12 в феврале 1992 года. Его автор — программист из Компьютерного центра университета Манчестера — назвал разработку «экспериментом» с целью устранить некоторые недостатки в процедуре установки ядра и добавить ряд функций.

Вскоре после этого число пользовательских дистрибутивов значительно возросло. Многие из них остались локальными проектами, «прожившими» не более пяти лет, например, Softlanding Linux System (SLS). Однако были и дистрибутивы, которым удалось не только «закрепиться» на рынке, но и во многом повлиять на дальнейшее развитие опенсорсных проектов. В 1993 году состоялся релиз двух дистрибутивов — Slackware и Debian, — которые дали старт серьезным переменам в индустрии свободного ПО.

Debian создал Иан Мердок (Ian Murdock) при поддержке Free Software Foundation Столлмана. Он задумывался как «изящная» альтернатива SLS. Debian поддерживается по сей день и является одной из самых популярных разработок на базе Linux. На его основе, в свою очередь, был создан ряд других важных для истории ядра дистрибутивов — например, Ubuntu.

Что касается Slackware, это — еще один ранний и успешный проект на базе Linux. Его первая версия вышла в 1993 году. По некоторым оценкам, через два года на долю Slackware приходилось уже около 80% установок Linux. И десятилетия спустя дистрибутив оставался популярным среди разработчиков.

В 1992-м в Германии была основана компания SUSE (аббревиатура от Software- und System-Entwicklung — разработка программного обеспечения и систем). Она первой начала выпускать продукты на базе Linux для бизнес-клиентов. Первым дистрибутивом, с которым стали работать SUSE, как раз был Slackware, адаптированный для немецкоязычных пользователей.

Именно с этого момента начинается эпоха коммерциализации в истории Linux, о которой мы поговорим в следующей статье.

Источник