- Некоторые аспекты управления VDS-сервером под Linux

- Содержание

- Базовые команды по управлению Nginx

- Управление сервером

- Установка супервизора

- Анализ свободного места на диске

- Поиск файлов командой find

- Тестирование TCP и UDP-соединений

- Сканирование портов

- Пересылка сообщений и файлов

- Добавление и удаление пользователей

- Обзор веб-панелей управления *nix серверами и сервисами

- Содержание статьи

- Ajenti: управление Linux-сервером

- Хакер #180. 2014: люди, вирусы, баги, релизы

- Панель управления хостингом ISPConfig

- Виртуализация с Archipel

- GOsa: управление пользователями и системами

- IP-телефония с FreePBX

- Биллинговая система ABillS

- Управление файловым сервером с помощью napp-it

- Вывод

- Коммерческие панели управления

Некоторые аспекты управления VDS-сервером под Linux

VDS (Virtual Dedicated Server) — услуга, в рамках которой пользователь получает виртуальный выделенный сервер с максимальными привилегиями. Это эмуляция реального физического сервера, у него есть рутовый доступ, возможность установки произвольных операционных систем и любого софта. При этом он обходится значительно дешевле аренды сопоставимого по мощности физического сервера.

На сервер можно поставить ОС со своего образа или воспользоваться готовым образом в панели управления.

Предположим, мы поставили Debian 10 и веб-сервер Nginx, который идёт в стандартном репозитории ( apt install nginx ). Давайте посмотрим, какие полезные утилиты и команды помогут в управлении сервером под Linux. Рассмотрим и отдельно Nginx, и сам VDS-сервер в целом.

Содержание

Или просто вводим IP-адрес сервера в браузере:

Если мы ещё не скопировали на сервер файлы своего сайта, то будет показана стандартная заглавная страница Nginx.

Базовые команды по управлению Nginx

Примечание. Если пользователь не имеет рутовых прав, то для выполнения каждой команды он должен получить рутовые привилегии с помощью команды sudo .

В случае запуска от имени root, команда такая:

Запуск после остановки:

Остановка и повторный запуск (перезапуск):

Если вы просто внесли некие изменения в конфигурацию, Nginx может перегрузиться без потери текущих соединений. Это делается следующей командой:

По умолчанию, Nginx сконфигурирован на автоматический запуск при загрузке сервера. Такое поведение можно изменить следующей командой:

Снова включить автозапуск Nginx при загрузке сервера:

По умолчанию в Nginx сконфигурирован один набор правил server blocks для одного домена. Предполагается, что на вашем сервере размещается только один сайт. По умолчанию он должен располагаться в директории /var/www/html .

Предположим, что вы хотите создать в Nginx несколько наборов правил server blocks для нескольких сайтов или переместить файлы текущего сайта в другую директорию /var/www/your_domain .

Это делается следующими командами.

Сначала создаём нужную директорию на сервере.

Затем назначаем владельца этой директории с помощью переменной $USER , которая должна соответствовать текущему пользователю:

Размещаем в указанной директории главную страничку index.html .

Потом нужно создать соответствующий набор правил для Nginx. В любом текстовом редакторе создаём файл /etc/nginx/sites-available/your_domain и копируем туда конфигурацию из файла по умолчанию, только с изменённым адресом и доменом:

В конце концов, активируем эту конфигурацию, прописав симлинк к новому конфигурационному файлу в директории sites-enabled , которую Nginx считывает при загрузке:

После перезагрузки Nginx будет выдавать соответствующую страницу на запросы your_domain и www.your_domain .

Управление сервером

Какие вопросы чаще всего возникают у пользователей при управлении Linux-сервером? Какие инструменты можно порекомендовать даже не очень опытным администраторам?

Установка супервизора

Supervisor — это система клиент/сервер, при помощи которой администратор контролирует процессы на сервере. Инструмент создает процессы в виде подпроцессов от своего имени.

Установка supervisord в Debian или Ubuntu предельно простая:

После этого демон супервизора уже запущен и будет запускаться при каждой загрузке системы.

Новые программы передаются в супервизор через конфигурационные файлы в директории /etc/supervisor/conf.d . Например, для скрипта long.sh конфигурационный файл может выглядеть следующим образом:

Соответственно, скрипт будет автоматически запускаться при каждой загрузке системы и автоматически перезапускаться в случае выхода. Это значение может быть ‘false’ (не перезапускаться) или ‘unexpected’ (перезапускаться только в случае выхода с неожиданным кодом ошибки, по умолчанию, с любым кодом, кроме 0 или 2).

Две последние строчки — адреса журналов. Это минимальный шаблон конфигурации для программы в супервизоре.

После создания файла конфигурации для конкретной программы запускаем две команды, чтобы супервизор перечитал и применил новые конфигурации:

На этом этапе наша программа или скрипт уже должны запуститься, что можно проверить по логам.

В утилите supervisorctl есть интерактивный режим, в котором она запускается без аргументов:

В этом режиме supervisorctl изначально выводит статус и время работы всех программ под управлением супервизора, а потом свю командную строку. Там можно ввести help — и увидеть список доступных команд:

Как видим, можно запускать, останавливать и перезапускать программы из командной строки с помощью команд start, stop и restart.

Выход из супервизорпа осуществляется по Ctrl-C или командой quit:

Анализ свободного места на диске

Стандартная утилита для просмотра информации о смонтированных разделах — это df . Она выводит список подключенных устройств и информацию о занятом месте.

Параметр -h активирует режим читаемого человеком вывода (то есть в мегабайтах или гигабайтах):

Информация о конкретной директории (например, /home):

Информация о разделах с заданной файловой системой:

Поиск файлов командой find

Поиск по названию файла:

Поиск по названию без учёта регистра:

«Обратный» поиск файлов, которые не соответствуют указанному шаблону:

Поиск по типу файла

Некоторые из распространённых дескрипторов::

- f — обычный файл

- d — директория

- l — символическая ссылка

- c — файлы устройств посимвольного ввода-вывода

- b — файлы устройств блочного ввода-вывода

Например, следующая команда выведет все устройства посимвольного ввода-вывода, установленные в системе:

Есть фильтр по размеру и времени доступа/изменения. Например, вот команда для поиска всех файлов менее 50 байт:

Поиск всех файлов более 700 мегабайт:

Для поиска по времени доступа, модификации или изменения метаинформации файла используются параметры ‘-atime’, ‘-mtime’ и ‘-ctime’ с символами плюса и минуса для указания диапазона больше и меньше указанного, соответственно.

Поиск файлов, которые были модифицированы менее суток назад:

Файлы с временем доступа более трёх суток назад:

Файлы, которые изменялись за последнюю минуту:

Файлы, которые новее указанного файла:

Доступен поиск по владельцу (‘-user’, ‘-group’) и по файлам с конкретными разрешениями (‘-perm’). На всех найденных файлах можно сразу провести какое-нибудь действие (‘-exec’).

Тестирование TCP и UDP-соединений

В комплекте Linux идёт большое количество полезных утилит. Некоторые системные администраторы способны выполнять большинство задач, пользуясь только встроенным инструментарием, без установки дополнительных программ. Настоящий швейцарский нож среди встроенных инструментов Linux — сетевая утилита netcat . Общий синтаксис:

Эта команда инициирует TCP-соединение на заданный хост по указанному порту. Если вместо TCP нужно протестировать UDP-соединение, то указываем опцию -u :

В большинстве систем можно писать как netcat , так и nc .

Сканирование портов

Одно из типичных применений netcat — сканирование портов, опция -z означает сканирование вместо установления соединения. Используем её вместе с опцией -v для выдачи более детальной информации при сканировании портов с 1 до 1000:

Выдача будет выглядеть примерно так:

Впрочем, для этой задачи имеется более продвинутая, специализированная программа nmap . Устанавливаем её:

Эта утилита выдаёт более подробную информацию о портах. Реестр известных портов /usr/share/nmap/nmap-services содержит более 20 тысяч строк, в том числе дополнительные поля, такие как средняя частота открытия конкретного порта на серверах в интернете (третья колонка):

Не рекомендуется запускать сканирование портов чужого сервера, поскольку администратор системы может принять такие действия за враждебные. Nmap предназначен для исследования своего собственного сервера, а поэкспериментировать можно на специально предназначенном для тестовых целей сервере scanme.nmap.org .

Некоторые команды требует длительного времени для выполнения.

Сканирование операционной системы на хосте:

Сканирование диапазона хостов от xxx.xxx.xxx.xxx до yyy.yyy.yyy.yyy:

Сканирование сетевого диапазона с поиском доступных сервисов:

Сканирование конкретного порта:

Сканирование всех открытых портов TCP и UDP:

Изучение версий ПО, работающего на хосте:

Есть много других команд, параметров и вариантов использования nmap. Сканирование портов своего VDS-сервера позволяет определить потенциальные векторы атак и уязвимости, поскольку злоумышленник начнёт свои действия именно со сканирования.

Пересылка сообщений и файлов

С помощью ключа -l можно поставить на прослушивание конкретный порт на сервере:

На другой машине мы указываем подключиться к машине по данному порту:

Теперь между двумя системами установлен канал связи. По нему можно передавать текстовые сообщения.

Таким способом можно даже передать файл. Для этого команду прослушивания направляем сразу в файл:

На другом компьютере вместо текстового сообщения подаём на вход оригинальный файл:

Аналогично можно передавать самые разные вещи, например, содержимое директорий, заархивированное на лету в tarball :

Таким же способом можно на одной стороне создать образ диска ( dd ), отправить его в указанный порт по созданному TCP-соединению — и принять на другой системе.

Добавление и удаление пользователей

Для добавления, удаления пользователей и выдачи им привилегий sudo нужно для начала подключиться к серверу как root:

После этого добавляем пользователя:

Изначально у него нет никаких привилегий. Но если это основной пользователь системы, то мы можем назначить ему административные привилегии, чтобы он мог выполнять рутинные задачи по обслуживанию и поддержке сервера.

Для назначения административных привилегий нужно добавить пользователя в группу sudo. Пользователям из этой группы разрешено запускать команду sudo с повышением своих привилегий до административных.

Вместо user1 указываем имя пользователя, которого добавили ранее. Теперь он сможет запускать любые команды через sudo :

Имея такие права, этот пользователь может удалять других пользователей:

Опция —remove-home удаляет также и домашнюю директорию пользователя.

Сам root имеет право выполнить команду deluser без sudo .

Конечно, здесь далеко не полный список полезных инструментов для управления VDS-сервером. Но эти вопросы часто возникают у начинающих системных администраторов, которые подняли свой первый сервер, поставили ОС и начинают разбираться в мире Linux-администрирования.

Источник

Обзор веб-панелей управления *nix серверами и сервисами

Содержание статьи

Сегодня никого не удивишь гетерогенной сетью, и виндовому админу нередко приходится в срочном порядке осваивать *nix, пробираясь сквозь дебри конфигов и команд. Что делать, если не хватает знаний, появилась насущная необходимость делегирования части функций другим админам и/или пользователям? В таких ситуациях сильно выручают веб-панели управления, о которых и пойдет речь в этой статье.

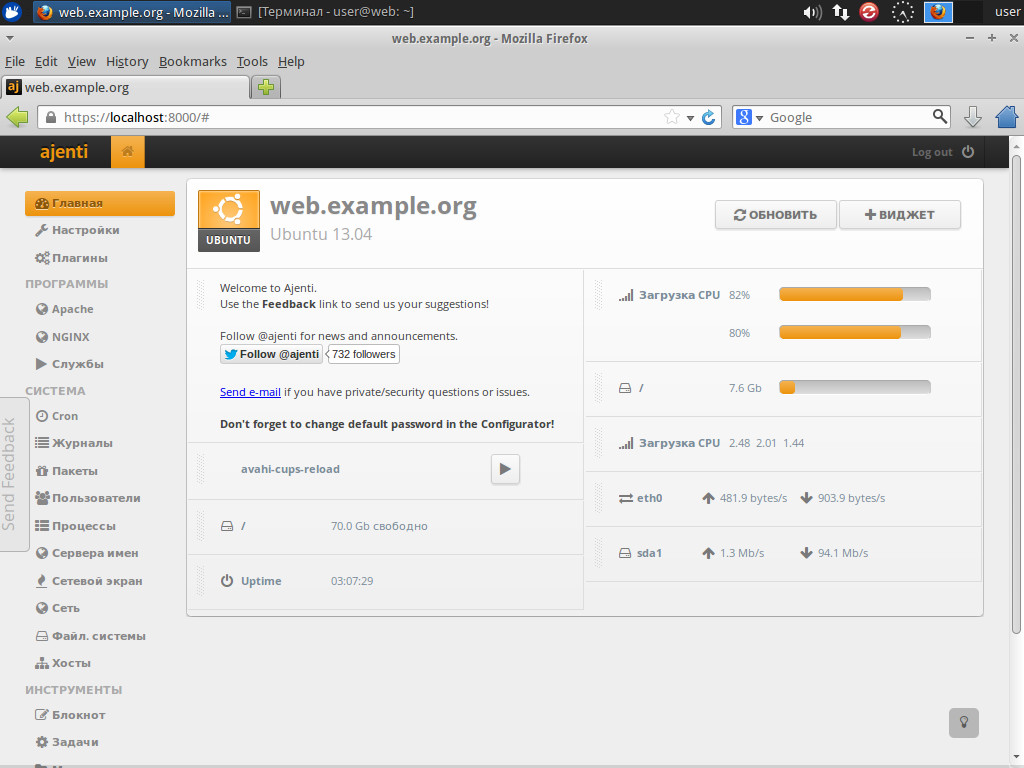

Ajenti: управление Linux-сервером

Визитной карточкой панели Ajenti (ajenti.org) служит приятный интерфейс, реализованный с использованием AJAX. Мы получаем понятную среду, не перегруженную установками и настройками, в которой легко освоится администратор, имеющий относительно небольшой опыт. Архитектура модульная, в настоящее время доступны плагины, позволяющие производить настройку и мониторинг самой системы и некоторых популярных сервисов:

- системных параметров — сети и UPS/питания, пакетных менеджеров (APT, Zypper, Pacman), учетных записей пользователей и групп (/etc/passwd и /etc/group), заданий cron, монтирования дисковых разделов (/etc/fstab), работы upstart, rc.d, init.d и lm-sensors, настройка DNS (/etc/resolv.conf и /etc/hosts), правил Netfilter, просмотр журналов;

- серверов и сервисов — веб (Apache 2, nginx и lighttpd), Samba, MySQL, PostgreSQL, DHCPD, BIND9, NFSD, Squid и SARG, Bacula и других.

В Ajenti нет каких-либо мастеров, которые помогут настроить сервис в пошаговом режиме, поэтому необходимо представлять процесс и параметры. В большинстве случаев плагин предлагает удобную форму для доступа к конфигурационным файлам, частично автоматизируя некоторые операции. Но интерфейс содержит все преднастройки, поэтому часто необходимо лишь заполнить предложенные поля. К тому же новичку будет удобнее править конфиги через браузер, нежели изучать особенности работы с vi. Например, для веб-сервера можно быстро создать виртуальный сайт, буквально одной кнопкой, но заполнять параметры придется самостоятельно.

В настоящее время Ajenti предлагается многими хостерами для удобной настройки пользователями своих VDS.

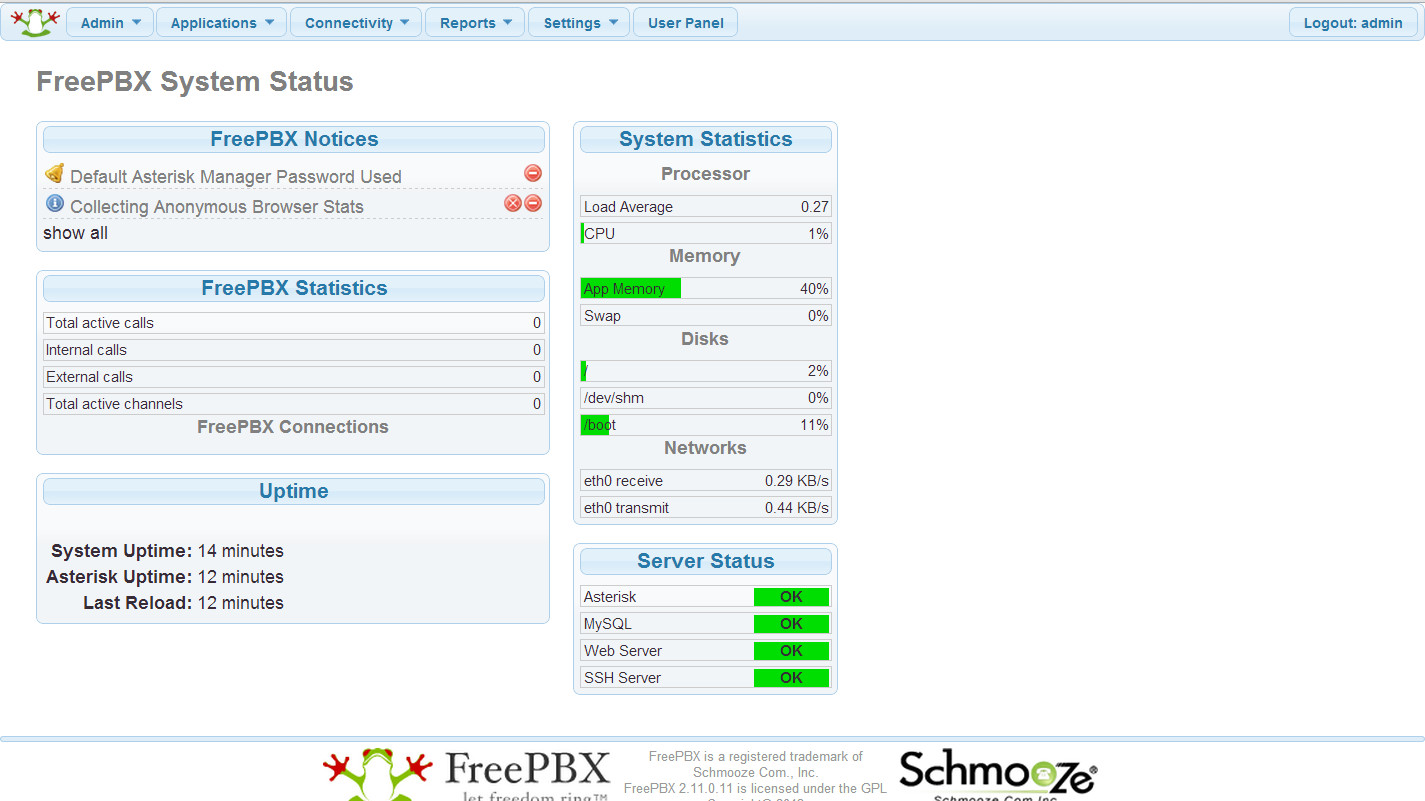

FreePBX обслуживает более чем 500 000 активных телефонных систем.

Реализован вывод в наглядной форме различной статистической информации по системе: загрузки процессора, ОЗУ и сетевых интерфейсов, состояния swap, uptime и некоторых других. Если штатных возможностей недостаточно, то предусмотрены терминал, shell для запуска отдельных команд, файловый менеджер, редактор конфигурационных файлов и блокнот.

Официально поддерживаются Debian, Ubuntu (12.04, но работает и в более поздних), RHEL и CentOS. Для этих систем имеются готовые пакеты или репозитории, при помощи которых не составляет проблем установить Ajenti. Для остальных доступен исходный код.

В процессе установки будет сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат, и в консоли появится информация для входа. Доступ к интерфейсу Ajenti можно получить, подключившись браузером к https://localhost:8000, логин/пароль для входа: root/admin (сразу поступает предложение его сменить). В случае проблем Ajenti можно запустить в режиме отладки командой ajenti-panel -v .

Далее необходимо настроить панель под себя: локализовать, указать другой порт или IP, который будет слушать сервер, разместить виджеты на Dashboard. Плагины подхватываются автоматически, следует лишь проверить их состояние. Значок с восклицательным знаком подскажет, что требуется доустановка дополнительных пакетов, в подсказке дается их название и ссылка для установки через браузер. Для некоторых из виджетов предстоит указать дополнительную информацию — сетевой интерфейс или название сервиса. Виджеты можно затем перемещать, просто захватив их мышкой; чтобы удалить один из них, требуется захватить его, потащить вниз и сбросить в появившуюся корзину (или через правку конфигурационного файла /etc/ajenti/ajenti.json ). Ajenti использует собственную базу учетных записей, кроме того, есть возможность синхронизации с системными файлами или LDAP.

Хакер #180. 2014: люди, вирусы, баги, релизы

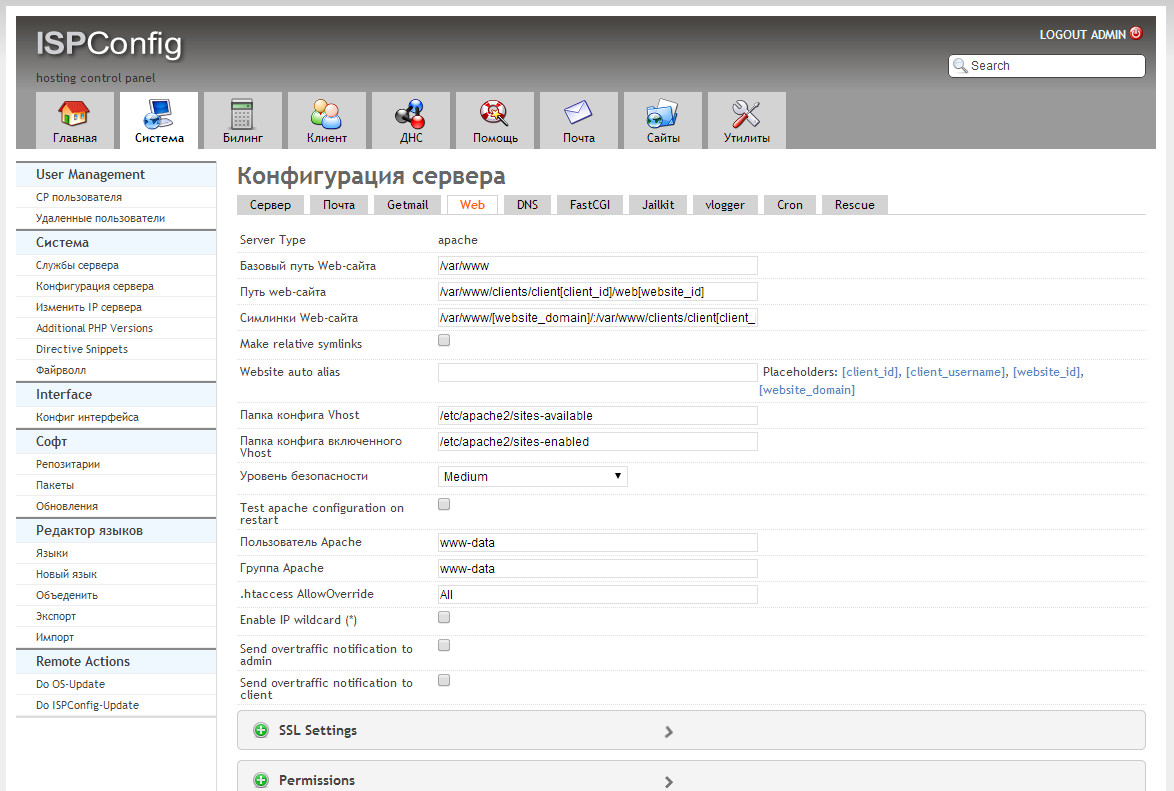

Панель управления хостингом ISPConfig

ISPConfig — панель управления хостингом для Linux, которая позволяет настраивать новые веб-сайты, аккаунты электронной почты (POP3, IMAP — Courier, Dovecot), FTP (PureFTPd), записи DNS (BIND, MyDNS), MySQL и виртуализацию OpenVZ. При помощи одного интерфейса поддерживается управление несколькими физическими серверами. Обеспечивает настройку виртуального хостинга на основе IP или доменных имен для Apache2 или nginx, работает с PHP через mod_php, suPHP, fastcgi или PHP-FPM. Поддерживает настройки для FTP, SFTP, SCP и для Apache2 Ruby, Python и WebDAV, реализована проверка на спам (whitelists, blacklists, проверка заголовков и контент-фильтр) и вирусы для входящей почты, email-автоответчик, сбор статистики (Webalizer и/или AWStats), настройка firewall (UFW или bastille), выполнение заданий по расписанию (cron, jailed cron, web cron). Возможно использование shell-доступа для пользователей (обычный и jail), SFTP, SCP, авторизация по паролю или ключу. Для DNS-сервера возможно создание записей типа A, AAAA, ALIAS, CNAME, HINFO, MX, NS, PTR, RP, SRV, TXT. Поддерживает IPv4 и IPv6.

Клиенты могут управлять базами данных MySQL при помощи утилиты phpMyAdmin.

Функциональность расширяется при помощи аддонов, правда, некоторые из них предлагаются за дополнительную плату. На сегодня предложен биллинг-модуль, приложение для мониторинга работы на Android (Monitor App for Android), плагины RoundCube, SquirrelMail, Exchange и VMware.

Поддерживается несколько вариантов развертывания: все сервисы размещены на одном сервере (самый простой и популярный, подходит для небольших провайдеров услуг или компаний), многосерверная установка (сервисы расположены на разных серверах), создание зеркала установки ISPConfig 3. Кроме этого, для серверов задаются IP, DNS-имя, уровень журналирования, режим архивирования и место для хранения бэкапа, а также настройки для каждого сервера, предоставляющего услуги. В настройках помогают простые визарды, пользователю, по сути, остается только выбрать нужный и заполнить предложенные поля. Мастер подстраховывает и от ошибок. Конфигурирование упрощают шаблоны, которые можно создать для каждого сервиса.

Предлагается три уровня пользователей — администраторы, реселлеры и клиенты. Учетная запись администратора создается автоматически при установке, она имеет полный контроль над всеми функциями. Администратор может устанавливать квоты на дисковое пространство и отправку email-сообщений, указывать ограничения по трафику. При необходимости возможно тонко задать уровень доступа вплоть до отдельного модуля. Реселлеры — это пользователи, которые продают услуги для своих клиентов (в пределах установленных ограничений), не беспокоясь об инфраструктуре системы управления администратором, и могут иметь доступ ко всем модулям, кроме конфигурации системы.

ISPConfig может работать в кластере или в режиме зеркала (подчиненный сервер резервирует настройки основного).

Большой плюс этой панели в том, что она устанавливается практически на все дистрибутивы Linux. На сайте доступны инструкции для Ubuntu 7.10–13.10, Debian 4–6, CentOS 5.2–6.3, Fedora 9–15, openSUSE 11–12.2. Первые два являются рекомендуемыми.

Виртуализация с Archipel

По возможностям опенсорсные системы виртуализации вполне могут сравниться с коммерческими, но явно уступают в простоте развертывания и управления. Собственно, так было всегда, *nix-программы строятся как бы из блоков, и каждый собирает себе систему по своему усмотрению, в том числе и подбирает нужный GUI, если в нем есть необходимость. И конечно, со временем появляются соответствующие разработки.

Archipel — масштабируемое решение для удобного управления с помощью графического интерфейса гипервизорами и виртуальными машинами, размещенными на локальном и удаленных физических серверах. Для обмена сообщениями используется протокол XMPP, это позволяет Archipel работать в реальном времени, все ответы хостов или систем сразу отображаются в интерфейсе. К тому же для управления системами также можно использовать любые XMPP-клиенты.

Состоит из двух частей: интерфейса, написанного при помощи JavaScript, и агента, который установлен на все гипервизоры KVM, Xen, OpenVZ или VMware. Для запуска интерфейса понадобится любой веб-сервер и сервер ejabberd (XMPP). Модули PHP, Ruby или SQL базы данных не требуются. Возможно использование нескольких XMPP как реплики или различные точки доступа. Интерфейс позволяет оценить состояние всех VM, собранных в одном месте, при большом их количестве отобрать нужные можно при помощи фильтров. Новые VM создаются буквально одним кликом. При этом новым VM имя может быть дано автоматически (вместо непонятного сочетания букв и цифр используются астероиды Солнечной системы). Существующие VM легко подключить к интерфейсу управления, для этого на гипервизор достаточно установить агент. Поддерживаются все основные команды управления VM (старт/стоп/пауза), управление сетью, DHCP, планировщик, снапшоты и Live migration на другой хост. Выводится статистика в реальном времени об использовании памяти, загрузке CPU, месте на диске, средней загрузке и прочем. Журналы и модуль Health позволяют быстро найти причину проблем. К удаленным системам можно подключаться при помощи встроенного VNC-клиента (JavaScript). Виртуальные машины можно упаковать в пакеты и перенести на другой узел.

Реализована ролевая система доступа, где роль представляет собой шаблон разрешений. Дата-центры могут быть разделены на зоны.

Поддерживаются все основные дистрибутивы Linux. Агенты протестированы на Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, Gentoo, ArchLinux, Mandriva и Slackware. Также разработчики предлагают готовый LiveCD-дистрибутив ANSOS (Archipel Node Stateless OS) в двух версиях на базе Fedora и CentOS, основной которого является oVirt Node, позволяющий быстро развернуть хост.

Установка для подготовленного админа не вызовет сложностей, хотя документация проекта не во всех моментах подробна и понятна.

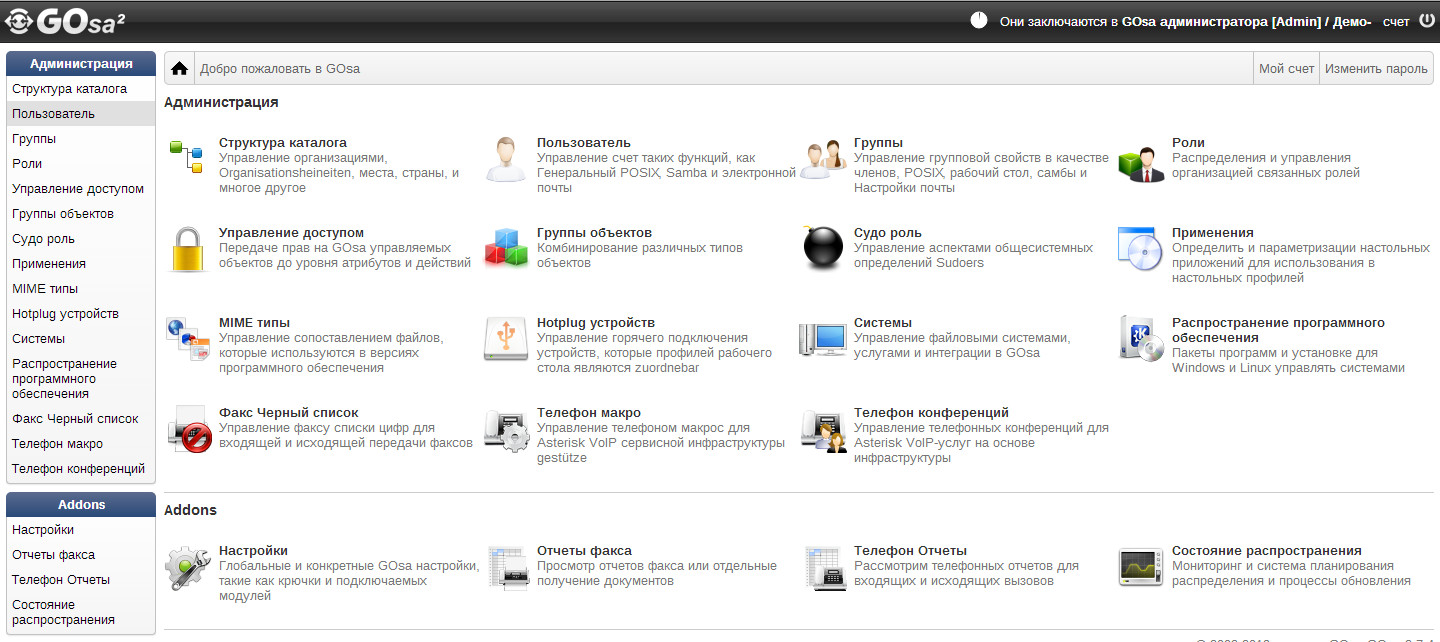

GOsa: управление пользователями и системами

Сегодня доступны проекты, которые предоставляют администратору единый центр управления всей ИТ-инфраструктурой. Одним из самых продвинутых решений можно назвать GOsa2, который представляет собой LDAP-ориентированную систему, позволяющую управлять учетными записями *nix и Samba, правами пользователей и групп, компьютерами, списками рассылок, телефонами и факсами, приложениями и настройками основных сетевых служб: DHCP, DNS, HTTP, SMTP и многих других.

Возможностей много, но для удобства все функции вынесены в плагины, поэтому конфигурация собирается под конкретные требования и не содержит ничего лишнего. В настоящее время реализовано более 30 плагинов, обеспечивающих управление такими сервисами, как Squid, DansGuardian, Postfix, Courier-IMAP, Maildrop, GNARWL, Cyrus-SASL, OpenSSL, ISC DHCP, WebDAV, PureFTPd, PPTP, Kerberos, Asterisk, Nagios, OPSI, Netatalk, FAI, rsyslog, серверами коллективной работы — SOGo, OpenGroupware, Kolab, Scalix. Все сервисы могут работать на разных серверах.

Учетные записи пользователей объединяются в группы, которым назначаются разрешенные приложения. При создании новых аккаунтов применяются шаблоны с прописанными правами доступа к объектам. Набор разрешений ACL состоит из типа, определяющего видимость, объектов (пользователей/групп) и разрешений. Разрешения определяют все возможные действия — создание, удаление, перемещение, чтение, запись и так далее. Интерфейс локализован, настройки сводятся к заполнению предложенных параметров, поэтому ошибиться трудно.

Поддерживается установка на любой дистрибутив Linux, разработчики рекомендуют Debian, под который создан свой репозиторий. Также доступны пакеты для RedHat/CentOS/Fedora и openSUSE/SLES, но, как правило, разработчики не спешат их собирать, поэтому обычно представлена не самая последняя версия. В качестве веб-сервера может использоваться любой, предпочтение отдается Apache 2 или ngnix.

IP-телефония с FreePBX

Настройка VoIP-сервера Asterisk осуществляется при помощи десятка конфигурационных файлов, имеющих множество параметров. Разобраться во всем этом многообразии непросто даже профи, что уж говорить о новичках. Вот здесь и выручит FreePBX, предлагающий для конфигурирования и управления простой и интуитивно понятный веб-интерфейс, распространяемый по лицензии GNU GPL.

Интерфейс состоит из шести вкладок с большим количеством подпунктов. Администратору необходимо лишь заполнить предложенные поля или установить переключатель True/False и таким образом быстро создать внутренние номера, транки, настроить маршрутизацию звонков, приветствие и голосовое меню, режимы обработки звонков (дневной, вечерний, ночной), Music On Hold, автоответчик, использовать CLI, настроить модули Asterisk и многое другое. Обычные пользователи могут обратиться к User Panel для прослушивания сообщений голосовой почты, получения информации о разговорах и справки по сервисным функциям.

Возможности расширяются при помощи модулей (платных и бесплатных) сторонних разработчиков. Для удобства поиска предлагается FreePBX Market Place. Установка стандартна для LAMP-приложений, необходимо создать базу MySQL и настроить виртуальный сайт в Apache. Документация проекта вполне достаточна и помогает разобраться во всех тонкостях. Также разработчики предлагают дистрибутив, построенный на базе CentOS, с преднастроенным FreePBX, который можно использовать для быстрого развертывания PBX-станции. Процесс установки дистрибутива полностью автоматизирован, потребуется только ввести настройки сети. Он легко настраивается для работы в HA-кластере, в процессе можно выбрать версию Asterisk 11 или 1.8. В комплекте также поставляется iSymphony Call Manager — Java-панель оператора, позволяющая управлять вызовами Asterisk.

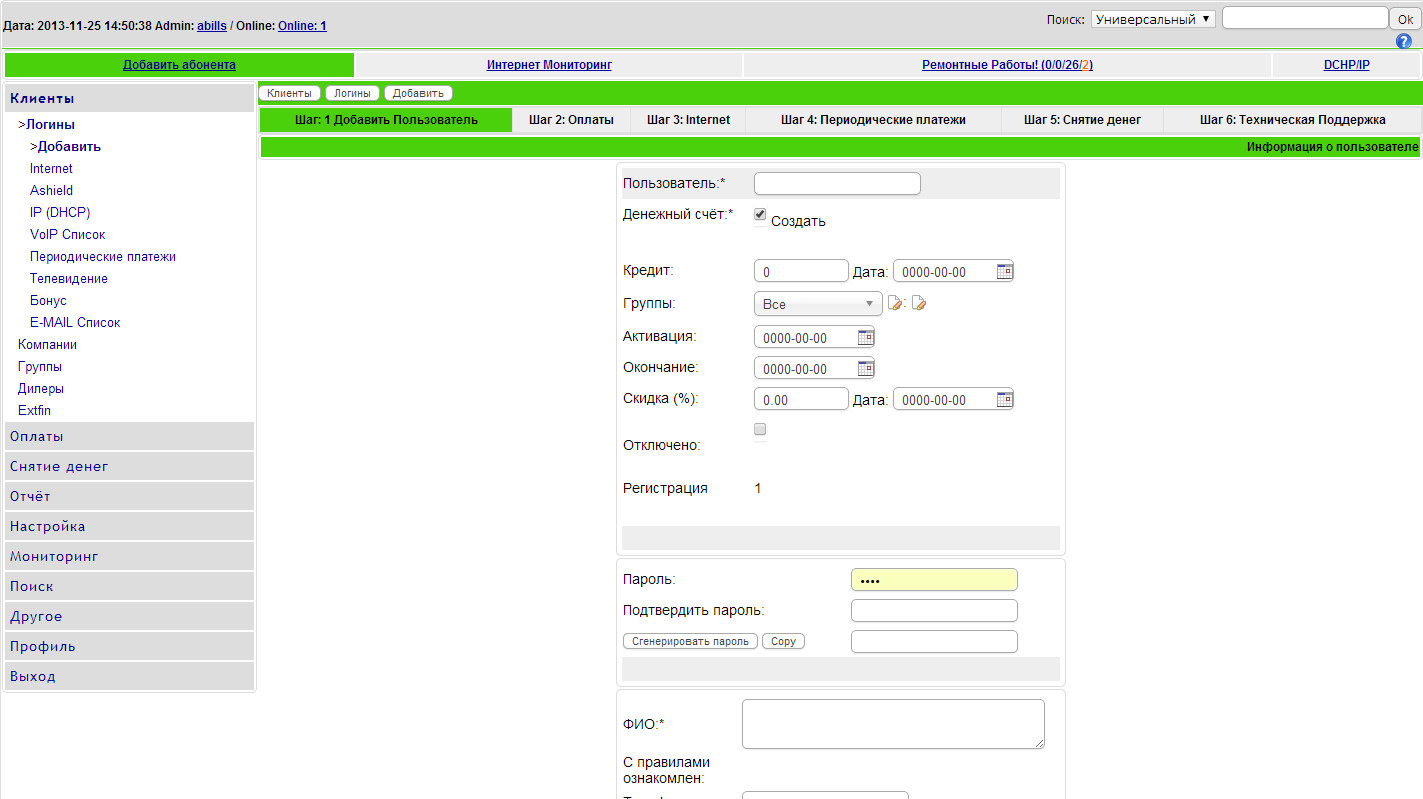

Биллинговая система ABillS

Биллинговых систем для Linux разработано предостаточно, правда, выбрать подходящую из имеющихся довольно сложно. Некоторые проекты ориентированы на весьма специфические, узкие задачи, другие требуют ручной доработки, некоторые уже заброшены. Наибольшей популярностью пользуется AsmodeuS Billing System. Назначение ABillS — учет и тарификация всего спектра услуг, предоставляемых операторами связи (Dial-up, VPN, Hotspot, VoIP, IPTV и прочее). Реализовано несколько методов тарификации по времени и трафику, с изменением стоимости по времени суток и классификацией трафика, установкой лимитов (дневной, недельный и так далее, общий) и управлением скоростью. Абонентскую плату можно снимать ежедневно, ежемесячно или раз в год, реализована бонусная система, возможна предоплата или постоплата. Предусмотрена работа с бухгалтерскими документами и несколькими платежными системами (WebMoney, RBMoney, SMSProxy и другими). Возможен мониторинг количества активных сессий и трафика, проходящего через интерфейс, при помощи MRTG. Система позволяет управлять различными сервисами (например, DHCP, Mail), экономя время администраторов. Реализована возможность массовой рассылки сообщений абонентам, поддержка нескольких доменов, подключение через несколько точек доступа, управление аппаратными решениями различных производителей (Cisco, Zyxel, D-Link), техподдержка, миграция с других систем и многое другое. Пользователи авторизируются по PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP и IEEE 802.1x, возможна привязка IP к МАС-адресу. Несколько готовых отчетов и мастер отчетов позволяют быстро получить нужную информацию в удобной форме.

Модульная система дает возможность легко нарастить функциональность. В поставке идут только базовые модули, остальные доступны за дополнительную плату. Также за плату осуществляется техподдержка. Для управления и получения данных отдел продаж использует веб-интерфейс: администратора, пользователя и дилера. Доступен интерфейс самостоятельной регистрации клиентов (User Autoregistration using Web Interface).

ABillS написана на Perl и для работы использует такие популярные open source решения, как Apache, MySQL и FreeRADIUS. Возможна установка не только на *nix, но и на Windows.

Последняя актуальная версия 0.55 вышла в конце ноября 2013 года. Номер релиза далек от мажорной, тем не менее проект вполне стабилен и уже давно используется многими провайдерами. Параллельно разрабатывается коммерческая версия ABillS 0.6, которая сертифицирована в РФ.

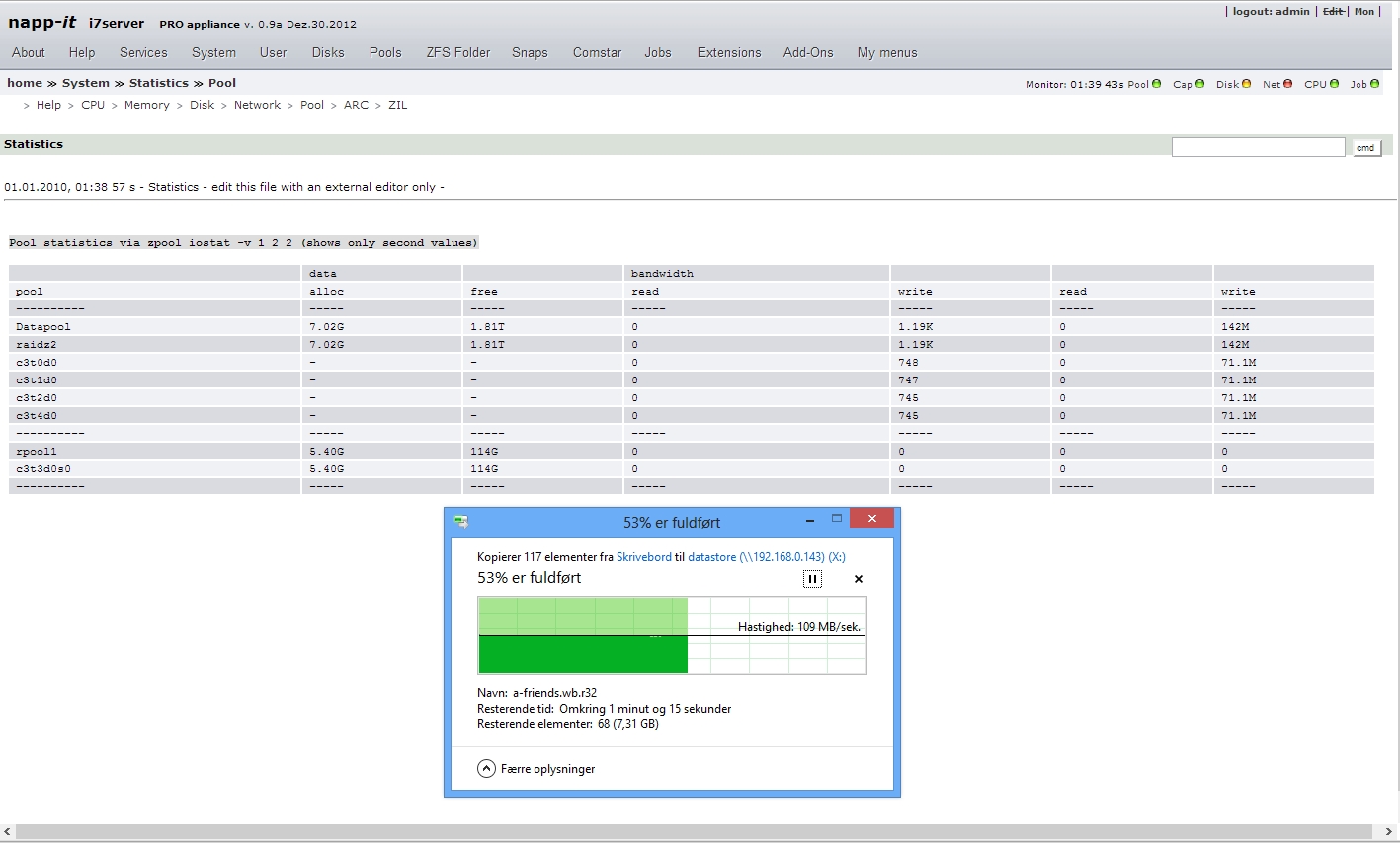

Управление файловым сервером с помощью napp-it

Сегодня ни одна сеть не может функционировать без СХД, соответственно, возникает задача управления массивами данных, списками доступа, квотами и прочим. Веб-интерфейс napp-itявляется надстройкой над хранилищем ZFS.

Реализованы все функции ZFS: репликация, ACL, квоты, снапшоты, Raid Z3, шифрование, сжатие и другие. Кроме того, доступно управление службами, заданиями (с отправкой результата и предупреждений на email), настройка iSCSI, оценка производительности (на основе bonnie++), управление учетными записями и группами (Solaris и SMB). С помощью интерфейса можно управлять CIFS/SMB (AD/Workgroup с поддержкой ACL), ProFTPD, NFS Server 3/4, SSH, настройками IP Filter, MySQL, Apache2 и медиасервером MediaTomb.

Napp-it распространяется в четырех версиях. Вариант Free можно использовать без ограничений в SOHO. Для установки в Nexenta/Illumian, Solaris Express, OpenIndiana и прочих производных от Solaris достаточно скачать и выполнить Perl-скрипт:

Кроме того, napp-it поставляется в виде образа для ESXi, аппаратного устройства. Специальная версия napp-it to Go позволяет загрузиться с USB-флешки и настроить NAS.

- Веб-сайт Ajenti: ajenti.org

- Веб-сайт GOsa: https://oss.gonicus.de/labs/gosa

- Сайт Archipel: github.com/archipelproject

- Веб-панель ISPConfig: ispconfig.org

- Веб-сайт FreePBX: freepbx.org

- Сайт ABillS: abills.net.ua

- Сайт napp-it: napp-it.org

Вывод

Как видишь, чтобы управлять сервером и сервисами *nix, совсем необязательно знать все команды консоли или тонкости конфигурирования. Кроме того, панели администрирования позволяют выполнять настройки нескольким администраторам, передать часть функций самим пользователям, а также представлять информацию в виде интуитивно понятных графиков и отчетов.

Коммерческие панели управления

В первую очередь коммерческие панели управления предлагают разработчики коммерческих Linux. Например, в дистрибутиве RHEL/Fedora в качестве средства централизованного управления предлагается RHN Satellite, в основе которого лежит Spacewalk, распространяемый бесплатно под лицензией open source. С его помощью можно централизованно управлять файлами конфигурации, автоматизировать установку и обновление ПО, управлять работой виртуальных машин и cloud-окружений, осуществлять мониторинг, производить инвентаризацию оборудования и ПО, автоматизировать установку типовых конфигураций ОС, организовать сетевую загрузку и другие задачи. Однако RHN Satellite уже не удовлетворяет современным требованиям, и на замену планируется платформа управления гибридным облаком CloudForms и ее открытый вариант Katello. Сам CloudForms содержит три компонента, назначение которых понятно из названия: System Engine, Application Engine и Cloud Engine. На основе Spacewalk компания Novell разработала свою систему для управления инфраструктурой Linux-серверов SUSE Manager, которая обладает теми же возможностями, но поддерживает еще и линейку SUSE Linux.

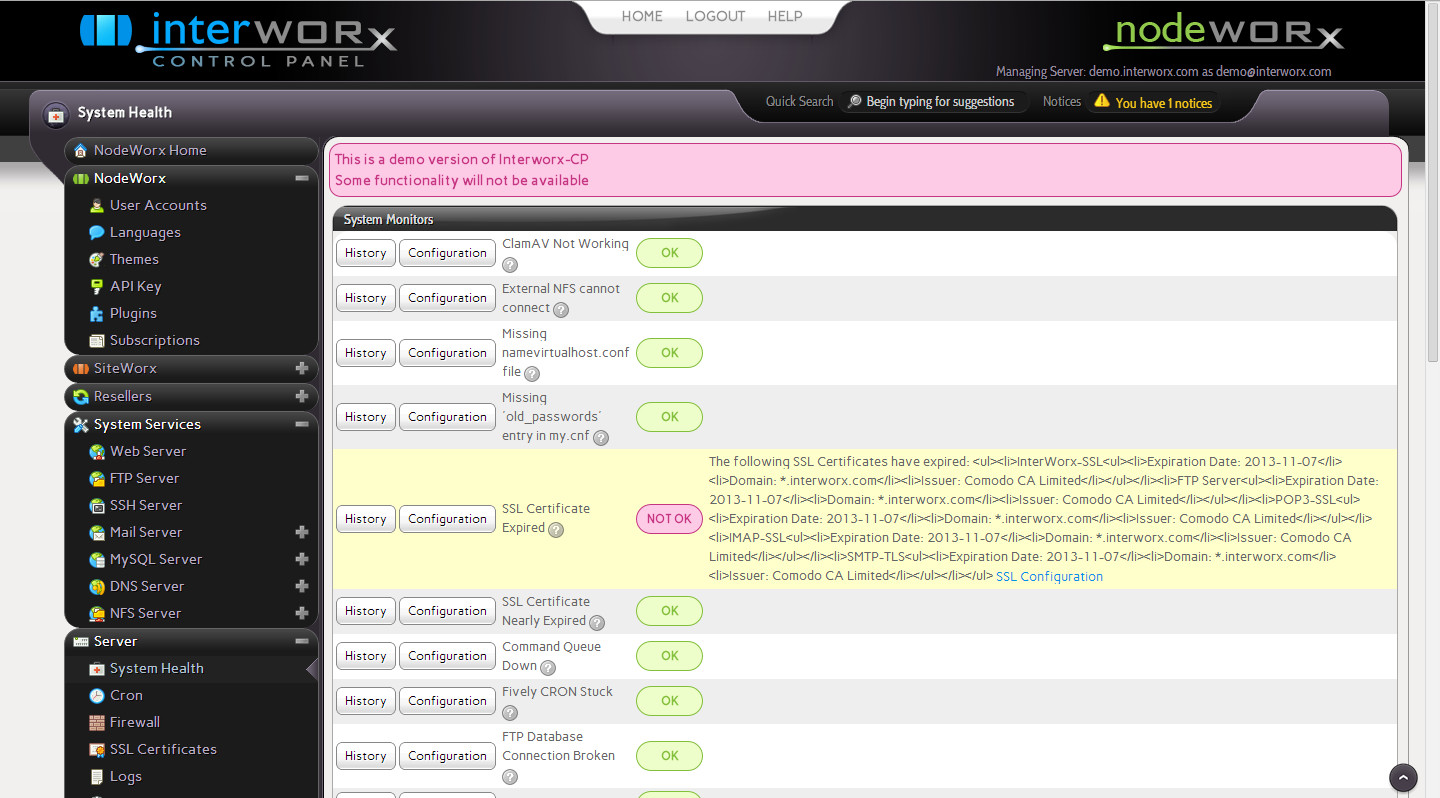

У нас наиболее популярны четыре коммерческие панели управления хостингом: Plesk, CPanel,ISPmanager и InterWorx. Функции их, в общем-то, во многом схожи и позволяют управлять сервером и виртуальными хостами через веб-интерфейс. Многие стандартные задачи автоматизированы, что упрощает администрирование. Поддерживается работа в кластере, возможность расширения через плагины и многое другое. Конечно, есть и различия. Например, InterWorx предоставляет больше возможностей для управления самим сервером (сервисы, firewall, cron, сертификаты и прочее). Более полную информацию можно просмотреть на сайтах производителей (например, в таблице и по ссылке).

Источник