- Настройка сети в Linux

- Интересное по теме:

- 5 thoughts on “ Настройка сети в Linux ”

- Ручная настройка сети в Linux

- Привязка интерфейса к карте

- ifcfg

- route

- Ручная настройка сети в ArchLinux

- Ручная настройка сети в Ubuntu

- Ручная настройка сети в CentOS 6

- Общие настройки сети

- Конфигурация интерфейса

- Настройка DNS

- Настройка брандмауэра

- Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг

- Содержание

- Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet

- Параметры сети

- Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)

- Настройка сети

- Диагностика сети Linux

- traceroute

Настройка сети в Linux

Перед тем, как приступать к настройке сетевого подключения в Линукс, надо начать с того, что посмотреть — какие настройки сети используются сейчас. Для этого надо воспользоваться командой ifconfig. В информационном режиме она доступна и без прав ROOT, хотя для её полноценного использования лучше получить привилегии суперпользователя, введя команду sudo ifconfig. Результатом её работы будет список имеющихся в системе сетевых подключений и их параметров.

В разных версиях Линукс имя сетевого интерфейса может быть сокращением от Ethernet — eth0, eth1, eth2 и т.п.

На интерфейс lo — сокращение от loopback — то есть локальная петля с адресом 127.0.0.1 .

Для примера рассмотрим интерфейс Eth0.

В строке inet addr отображается текущий IP-адрес компьютера в локальной сети, подключенной к этой сетевой карте. В примере это: 192.168.1.144

Bcast — это широковещательный адрес в сети, так называемый Бродкаст(Broadcast).

Mask — это маска сети.

HWaddr — это аппаратный адрес сетевой карты, он же MAC-адрес, используемый на канальном уровне.

Информацию о текущих подключения узнали, теперь рассмотрим настройку локальной сети в Linux. Сделать это можно тремя способами:

1 — Через графическую оболочку

2 — через команду ifconfig или инструмент Network Manager

3 — через конфигурационные файлы сетевого сервиса Netork или Networking.

На мой взгляд, последний способ — самый удобный и надёжный, а значит — правильный. Чтобы настроить сеть в Линукс надо открыть файл, содержащий конфиг интерфейса. Тут всё зависит от того, какой дистрибутив Linux используется.

Вариант 1. В дистрибутивах, основанных на Debian (Ubuntu, Kubuntu и т.п.)

Файл с параметрами сетевого подключения:

Для того, чтобы изменить в linux настройки сети, файл его надо с правами root любым текстовым редактором. Например, через nano:

Для автоматического получения адресов от DHCP-сервера надо пописать следующее:

Если адрес надо прописать статически, то указываем следующее:

В этом конфиге рассмотрен пример обычной домашней сети, где адрес компьютера будет 192.168.1.2, адрес шлюза и DNS-сервера (их фукнции обычно выполняет wifi-роутер)- 192.168.1.1.

Вариант 2. RedHat-based дистрибутивы (Fedora, OpenSuse, CentOS)

Файл с настройками сети Linux:

Открываем его так же через nano или vim:

В случае автоматического получения настроек от DHCP-сервера:

IP-адреса DNS-серверов в этом случае прописываются в файле

вот пример для публичных DNS-серверов от Google:

Настройка сети в Линукс завершена. Остаётся только перезапустить сеть командой:

В качестве постскриптума расскажу как включить и выключить сеть в Linux. Делается это через всё ту же команду ifconfig. Выключить сетевую карту eth0:

Включить сетевую плату в Линуксе обратно:

Полностью остановить работу всех сетевых интерфейсов.

Включить всё назад:

Интересное по теме:

5 thoughts on “ Настройка сети в Linux ”

Не настраивается, Линукс минт 18.3 в чём засада?

enp2s0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d3:48:1d:91

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Локальная петля (Loopback)

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1

RX packets:886 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:886 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:82987 (82.9 KB) TX bytes:82987 (82.9 KB)

wlp5s0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:70:76:47

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlxf46d048b327f Link encap:Ethernet HWaddr f4:6d:04:8b:32:7f

inet addr:192.168.1.72 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::99f4:be38:665a:3b0d/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:39068 errors:0 dropped:2423 overruns:0 frame:0

TX packets:24703 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:48902729 (48.9 MB) TX bytes:3037797 (3.0 MB)

Какие настройки Вы делаете — опишите подробно!

Сергей, может вы мне ответите? В общем, настраивал подключение к сети через «Менеджер сети», встроенный по умолчанию в Linux mint 18.3 Cinnamon. Настройки ставил следующие: IPv6 совсем выключил (Method: ignore). IPv4 Method:manual; Address:192.168.1.250; Netmask:250.250.250.0; Gateway 192.168.1.1; DNS servers 8.8.8.8

(Не понял где программа сохраняет эти настройки. В файле interfaces, находящемуся по адресу Файловая система/etc/network/interfaces ничего не поменялось.) IP адрес роутера определил командой ip route show. В качестве роутера стоит Asus RTN-10U. Wi-fi свисток Asus N13. Вот данные lsusb (0b05:17ab ASUSTek Computer, Inc. USB-N13 802.11n Network Adapter (rev. B1) [Realtek RTL8192CU]).

Сеть распозналась корректно и работает, но через 5 минут пропадает. Т.е. Менеджер сетей утверждает, что сеть есть и подключение хорошее, но браузер Firefox не может найти соединение. Проверил соединение с роутером коммандой Ping 192.168.1.1. Соединение отсутствует. Выключил сеть и включил через Менеджер сетей и сразу запустил проверку соединения Ping 192.168.1.1. Лазил в Интернете минут 15. Сеть держится. Возникает предположение, что Linux в определённый момент считает, что устройство бездействует и отключает сеть, если я его не спамлю ping’ом. Как это можно отрегулировать или решения нет и придётся спамить ping?

Михаил — Здравствуйте. начните с того, что укажите правильно маску — 255.255.255.0. Та, что Вы указали — 250.250.250.0 — неверная.

Источник

Ручная настройка сети в Linux

Для доступа к сетевым картам в Linux используются так называемые интерфейсы. Интерфейсы это не файлы устройств и их нет в каталоге /dev. Интерфейсы создаются динамически и не всегда связаны с сетевыми картами. Например интерфейс ppp0 — это интерфейс VPNа, организованного по протоколу PPTP, а интерфейс lo это виртуальная сетевая карта с адресом localhost (127.0.0.1). В Linux имена интерфейсов традиционно состоят из мнемонического типа интерфейса и его порядкового номера. Карты ethernet доступны через интерфейсы eth0, eth1 и т.д. В системах, использующих systemd способ именования другой — интерфейсы имеют имена вида enp2s0 (en -Ethernet, p — PCI, 2 — номер на шине) Список всех интерфейсов можно посмотреть командой ifconfig -a или ip link .

Привязка интерфейса к карте

При наличии нескольких сетевых карт возникает вопрос о порядке их нумерации. В CentOS 6 эта задача возложена на подсистему обнаружения и конфигурации устройств — udev. В системах с systemd правила именования встроены в udev, но могот быть переопределены, как написано ниже.

Конфигурационный файл переименования интерфейсов обновляется автоматически при первом обнаружении очередной сетевой карты и находится в файле /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Файл состоит из строк такого содержания:

Видно, что нумерация опирается на аппаратный (MAC) адрес карты. Если в компьютере заменить карту, то интерфейс eth0 станет недоступным, а новая карта получит имя eth1. Если есть желание вручную назначить имена картам, то можно отредактировать этот файл, выставив желаемые соответствия между MAC адресами именами интерфейсов (возможно потребуется перезагрузка).

ifcfg

Классическая утилита конфигурации сетевых интерфейсов ifcfg

route

Настройка таблицы маршрутизации route

В современных дистрибутивах линукса на смену ifconfig и route приходит универсальная утилита ip

Адреса серверов DNS и имя локального домена вписываются в файл /etc/resolv.conf

Ручная настройка сети в ArchLinux

Для просмотра доступных сетевых интерфейсов используется команда ip link

ArchLinux использует для настройки сети systemd/netctl . Для конфигурации используются файлы профилей, которые хранятся в /etc/netctl/ . В данном каталоге есть подкаталог examples/ из которого можно копировать файлы с образцами профилей в /etc/netctl/ . Например:

Содержимое enp1s0-work после редактирования

Базовые команды netctl

Ручная настройка сети в Ubuntu

Просмотр доступных интерфейсов — ifcfg -a

Файл конфигурации интерфейсов — /etc/network/interfaces . auto — говорит о том, что интерфейс надо конфигурировать при старте системы.

После смены настроек в /etc/network/interfaces , необходимо отключить и снова включить интерфейс.

Ручная настройка сети в CentOS 6

Общие настройки сети

Файл /etc/sysconfig/network используется стартовыми скриптами и содержит ключевые параметры — нужна ли сеть, нужно ли конфигурировать IP v6, имя компьютера. Сюда можно вписать шлюз по умолчанию, но CentOS 6 ориентируется на динамическое подкючение к сетям через WiFi и вписывает его в конфигурацию подходящего интерфейса.

Конфигурация интерфейса

Файлы в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts с именами вида ifcfg-eth0

Интерфейс, получающий адрес по DHCP

Дополнительный IP адрес на интерфейсе eth1

Инициализация VLAN на eth1

Настройка DNS

Файл /etc/resolv.conf

Ручная настройка имен хостов файл /etc/hosts

Настройка брандмауэра

Файл /etc/sysconfig/system-config-firewall правила для настройки программой system-config-firewall

Файл /etc/sysconfig/iptables текущие правила, сохраненные на случай перезагрузки.

После ручного изменения правил их можно сохранить командой service iptables save

Источник

Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг

Содержание

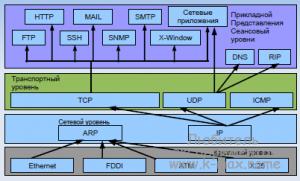

Доброго времени, уважаемые читатели. Публикую вторую часть статьи о сетевой подсистеме Linux. В текущей части основной упор сделан на реализацию сети в Linux (как настроить сеть в Linux, как продиагностировать сеть в Linux и поддерживать в рабочем состоянии сетевую подсистему в Linux).

Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet

Параметры сети

Начнем понимание сетевых механизмов Linux с ручного конфигурирования сети, то есть со случая, когда IP адрес сетевого интерфейса статичен. Итак, при настройке сети, необходимо учесть и настроить следующие параметры:

IP-адрес — как уже говорилось в первой части статьи — это уникальный адрес машины, в формате четырех десятичных чисел, разделенных точками. Обычно, при работе в локальной сети, выбирается из частных диапазонов, например: 192.168.0.1

Маска подсети — так же, 4 десятичных числа, определяющие, какая часть адреса относиться к адресу сети/подсети, а какая к адресу хоста. Маска подсети является числом, которое складывается (в двоичной форме) при помощи логического И, с IP-адресом и в результате чего выясняется, к какой подсети принадлежит адрес. Например адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 принадлежит подсети 192.168.0.

Адрес подсети — определяется маской подсети. При этом, для петлевых интерфейсов не существует подсетей.

Широковещательный адрес — адрес, используемый для отправки широковещательных пакетов, которые получат все хосты подсети. Обычно, он равен адресу подсети со значением хоста 255, то есть для подсети 192.168.0 широковещательным будет 192.168.0.255, аналогично, для подсети 192.168 широковещательным будет 192.168.255.255. Для петлевых интерфейсов не существует широковещательного адреса.

IP адрес шлюза — это адрес машины, являющейся шлюзом по-умолчанию для связи с внешним миром. Шлюзов может быть несколько, если компьютер подключен к нескольким сетям одновременно. Адрес шлюза не используется в изолированных сетях (не подключенных к глобальной сети), потому что данным сетям некуда отправлять пакеты вне сети, то же самое относиться и к петлевым интерфейсам.

Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)

Для понимания работы сети в Linux, я бы обязательно посоветовал ознакомиться со статьей «Этапы загрузки Linux». В целом, вся работа Linux основана на процессе init, который рождается при загрузке ОС и плодит своих потомков, которые в свою очередь и выполняют всю необходимую работу, будь то запуск bash или демона. Да, и вся загрузка Linux основана на скриптах bash, в которых прописана вся последовательность запуска мелких утилит с различными параметрами, которые последовательно запускаются/останавливаются при запуске/остановке системы. Аналогично запускается и сетевая подсистема Linux. Каждый дистрибутив Linux имеет слегка отличающийся от других механизм инициализации сети, но общая картина, думаю, после прочтения будет ясна. Если просмотреть стартовые скрипты сетевой подсистемы какого-либо дистрибутива Linux, то, как настроить конфигурацию сети с помощью конфигурационных файлов, станет более-менее понятно, например у Debian/Ubuntu (за основу возьмем эту ветвь дистрибутивов) за инициализацию сети отвечает скрипт /etc/init.d/networking , просмотрев содержимое которого:

можно найти несколько функций, проверяющих наличие подключенных сетевых файловых систем (check_network_file_systems(), check_network_swap()), а так же проверку существования какого-то пока непонятного конфига /etc/network/options (функция process_options()), а в самом низу, конструкцией case «$1» in проверяется первый параметр переданный скрипту и в соответствии с введенным параметром (start/stop/force-reload|restart или любое дугое) производит определенные действия. Из этих самых «определенных действий», на примере аргумента start видно, что сначала запускается функция process_options, далее отправляется в лог фраза Configuring network interfaces, и запускается команда ifup -a. Если посмотреть man ifup, то видно что данная команда читает конфиг из файла /etc/network/interfaces и согласно ключу -a запускает все интерфейсы имеющие параметр auto.

Соответственно, прочитав man interfaces (rus) или man interfaces (eng), становиться ясно, как же в Debian/Ubuntu настроить какой-либо сетевой интерфейс с помощью конфига /etc/network/interfaces. Ниже, пример данного конфигурационного файла для 3х интерфейсов: петлевой (lo), со статичным IP (eth2) и IP получаемым по dhcp (eth0):

В данном конфиге строки allow-hotplug и auto — это синонимы и интерфейсы будут подняты по команде ifup -a. Вот, собственно, и вся цепь работы сетевой подсистемы. Аналогично, в других дистрибутивах: в RedHat и SUSE сеть запускается скриптом /etc/init.d/network. Рассматрев его, аналогично можно найти, где лежит конфигурация сети.

/etc/hosts

Данный файл хранит перечень IP адресов и соответствующих им (адресам) имен хостов.Формат файла ничем не отличается от мастдайного:

/etc/networks

Данный файл хранит имена и адреса локальной и других сетей. Пример:

При использовании данного файла, сетями можно управлять по имени. Например добавить маршрут не route add 192.168.1.12, а route add home-network.

/etc/nsswitch.conf

Файл определяет порядок поиска имени хоста/сети, за данную настройку отвечают строки:

Параметр files указывает использовать указанные файлы (/etc/hosts и /etc/networks соответственно), параметр dns указывает использовать службу dns.

/etc/resolv.conf

Этот файл определяет параметры механизма преобразования сетевых имен в IP адреса. Пример:

В современных дистрибутивах Linux используется динамическая генерация данного файла, с помощью утилиты resolvconf. Она является посредником между службами, динамически предоставляющими сервера имен (например DHCP client) и службами, использующими данные сервера имен. Статические адреса DNS серверов, в случае использования resolvconf, задаются внутри /etc/network/interfaces (подробнее об этом — в разделе настройки).

Настройка сети

Настройка сети подробно разобрана в отдельной статье.

Диагностика сети Linux

Существует большое количество инструментов диагностики сети в Linux, зачастую, они очень похожи на утилиты от Microsoft. Я рассмотрю 3 основные утилиты диагностики сети, без которых выявить неполадки будет проблематично.

Думаю, что данная утилита знакома чуть ли не каждому. Работа этой утилиты заключается в отправке т.н. пакетов ICMP удаленному серверу, который будет указан в параметрах команды, сервер возвращает отправленные команды, а ping подсчитывает время требуемое отправленному пакету, чтобы дойти до сервера и вернуться. Например:

Так же, утилита ping интересна тем, что может позволить увидеть, где именно возникли неполадки. Допустим, утилита ping выводит сообщение network not reachable (сеть недоступна), либо другое аналогичное сообщение. Это, скорее всего, говорит о некорректной настройке вашей системы. В таком случае, можно послать пакеты по IP-адресу провайдера, чтобы понять, в каком месте возникает проблема (между локальным ПК или «дальше»). Если Вы подключены к интернету через маршрутизатор, то можно послать пакеты по его IP. Соответственно, если проблема проявиться уже на этом этапе, это говорит, о неправильном конфигурировании локальной системы, либо о повреждении кабеля, если маршрутизатор отзывается, а сервер провайдера нет, то проблема — в канале связи провайдера и т.д. Наконец, если неудачей завершилось преобразовании имени в IP, то можно проверить связь по IP, если ответы будут приходить корректно, то можно догадаться, что проблема в DNS .

Следует отметить, что данная утилита не всегда надежный инструмент для диагностики. Удаленный сервер может блокировать ответы на ICMP запросы.

traceroute

Простым языком, команда называется трассировка маршрута. Как можно понять из названия — данная утилита покажет по какому маршруту шли пакеты до хоста. Утилита traceroute несколько похожа на ping, но отображает больше интересной информации. Пример:

Источник