- History/FAQ

- Содержание

- История ALT Linux, некоторые мифы и реалии [ править ]

- почему своё? [ править ]

- почему apt-rpm? [ править ]

- rpm/deb? [ править ]

- клон mdv [ править ]

- если бы форкались не в 2000/2001 [ править ]

- Есть ли жизнь на российском рынке ОС? Обзор популярных российских ОС

- Причинно-следственная связь

- Сравнение Альт, Astra, РЕД ОС и ROSA

- ASTRA

- РЕД ОС

- Защищённые ОС

- Состав ПО для рабочих станций

- Состав ПО в серверных дистрибутивах

- Вывод

History/FAQ

Содержание

История ALT Linux, некоторые мифы и реалии [ править ]

Эта страничка была изначально написана как ответ в частной переписке на вопрос по истории альта и в т.ч. apt/rpm; она содержит ряд ни разу не скрываемых сугубо персональных мнений по части ALT Linux и других дистрибутивов Linux, с которыми доводилось сталкиваться.

почему своё? [ править ]

Потому что ни один уже существующий дистрибутив не решает наши задачи приемлемым образом.

Альт начинался как Linux-Mandrake Russian Edition, занимаясь улучшением переводов (и в принципе локализацией прикладного ПО и документации). Форк произошёл тогда, когда французы стали принимать очень странные и спорные технические решения (см. тж. ниже).

С 2001 года картинка в мире дистрибутивов Linux, конечно, изменилась кардинально (сперва явно выделились RHL и SuSE, затем на сильно недооцененной базе Debian стартовала Ubuntu, появился Android, ушли по сути все другие ОС из top500, редхат начал напоминать чёрную дыру) — но нас эта причина осталась по сути той же: при всём богатстве выбора(tm) подходящих вариантов всё так же нет: или непредсказуемый для нас цикл выпуска/поддержки, или подавляющее влияние зарубежных юридических аспектов (неприменимое и глупое для нашей страны), или продвижение наработок в такой апстрим сталкивается с крупными организационными, бюрократическими, культурными проблемами (либо просто не происходит).

Тащить свой дистрибутив — вовсе не бочка мёду, как порой кажется тем, кто начинает свои дистрибутивные проекты. просто иногда бывают ситуации, когда ресурсы на это есть, а другого разумного варианта — нет.

почему apt-rpm? [ править ]

ответ с исторического конца вопроса, датированный

В Mdk использовался urpmi, который хак именно в стиле «французский перл» (как Sympa или DrakX). Бишь после установки системы с его помощью у тебя могли оказаться конфликтующие пакеты, битые зависимости — всё, что угодно.

apt-rpm делали в Conectiva, к тому времени 0.3.x были уже вполне рабочими (хотя из-за трансляции данных из неродного /var/lib/rpm — заметно медленней, чем с dpkg).

Я не знаю, кто и как именно принимал это решение — скорее всего, вся изначальная core team вместе (включая aen@, ldv@, ab@) — но в Spring 2001 оно уже было включено, хотя ещё толком не работало: репозиторий, ориентированный на urpmi и недалеко ещё отошедший, был попросту ужасен в плане зависимостей (для сравнения — такой же ужасной федорина пакетная база была пару лет назад, например).

В Junior 1.1 апт уже вполне работал, а к Compact 3.0 на него перешёл и инсталятор.

Как на сейчас видится: на тот момент и у rpm, и у dpkg были различные проблемы [выбора] дизайна. Например, dpkg по определению подразумевает возможность интерактивности при установке (хотя она необязательно используется), а rpm по определению подразумевает невозможность какого-либо ввода (можно сделать интерактивные %pre/%post, но это завесит любой фронтэнд, который такого подвоха не ожидает).

Есть ещё множество подобных различий, но в общем их можно просуммировать так: dpkg — «инженереный», rpm — «инженерный».

Например, в dpkg гораздо тоньше продумано состояние пакетов (в т.ч. «частично установлен» — оставлены конфиги/данные) и зависимости (принципиально есть мягкие), а в rpm этого нет, зато сразу был контроль целостности пакетов по md5/gpg и соответствия содержимого файловой системы записи в базе для данного пакета.

Бишь dpkg был ориентирован изначально на «долго делать, но потом мало морочиться», а rpm — на «быстро, дёшево, сердито и надёжно».

Как часть этой разницы — сейчас Edubuntu на AMD64 3000+ с полгигом памяти устанавливается полтора часа (примерно полчаса создавая чрут для отдачи терминалам), а ALTSP5 — 15—20 минут, при этом создание чрута поленился выделять отдельной стадией, поскольку на этой стендовой — далеко не самой дорогой — машинке оно идёт что-то минуту или полторы.

rpm/deb? [ править ]

Практичней для сисадмина и построителя решений.

клон mdv [ править ]

Мандривы тогда не было, был Mandrake со своей кривой пакетной базой и нарастающей невменяемостью (думаю, на почве эйфории от быстрого роста популярности) и Conectiva со своим apt-rpm.

Невменяемость выражалась в кашеобразном коде, неразборчивости в правах, с которым он запускался, и игнорировании предупреждений о том, что что-либо жить не будет (например, эти деятели тогда решили оторвать кодировку от имён локалей — с ru_RU все вмиг огребли ISO8859-5, которое типа стандарт).

Судя по забегу в DrakX времён Mdk9.2 — с кодом полегчало, уже был читабельный. Правда, где-то к тому времени выперли Дюваля (основателя лавочки) и по словам друзей, которые им переводы делали — практически все интересные люди, с которыми они там общались, разбежались (а им остались висеть денег).

В общем, сейчас я лично им желаю удачи, но с дистанции.

если бы форкались не в 2000/2001 [ править ]

тоже бы делали из Mandriva или всё-таки из Debian/RH?

Ой не знаю. Они вообще-то и с SuSE вместе работали над локализацией, не только с MandrakeSoft. Кажется, ещё с кем-то (дебиан тоже помогали переводить), но тут слабо помню). Бишь эти все варианты _были_ известны. А вот оценить сдвиг балансов за годы, когда я _не_ знаю достоверно даже объективных критериев оценки — сложно.

Но твой вопрос внутренне противоречив: RH и тогда скорее имел клоны, чем форки, а вот Mandrake стал именно форком, который популярность-то приобрёл за счёт решения родовых травм редхата.

Вроде (извини) долгой ублюдочности управления пакетами голым RPM или инсталятором в качестве единственной альтернативы (намордники типа glint не решали проблемы подтягивания зависимостей).

Или игнорирования юзабельности и вообще отсутствия какого-то задора, что ли.

При этом Mdk втянул множество хороших фич RHL, двигался в сторону Debian (вбирая более тонкую порезку, alternatives, другие вещи); ALT долго был Mandrake Russian Edition, который по соглашению издавался в России; собственно форкнулся он тогда, когда (повторюсь) mdk начало просто заносить. И продолжил движение в сторону вбирания полезностей из Debian (via Conectiva), SuSE и собственной разработки.

Источник

Есть ли жизнь на российском рынке ОС? Обзор популярных российских ОС

Те, кто внимательно и не очень следят за новостями в сфере ИТ последние лет пять, должны были заметить некоторые импортозамещающие настроения в стране. Это настроение вдохнуло жизнь и в рынок отечественной разработки ОС. Я решил разобраться, что сегодня представляет собой отечественный рынок ОС, и у каких, на мой взгляд, проектов есть будущее.

Причинно-следственная связь

В начале 2010-х власти заговорили о политике независимости от всего заморского и в 2014 году на законодательном уровне утвердили ограничения на использование иностранного ПО в госведомствах. На этой волне импортозамещения отечественный рынок ПО наводнили различные российские операционные системы.

Российские ОС появлялись и до этого, и в принципе, их много, но рассматривать все системы смысла нет. Поскольку основным заказчиком и потребителем российских операционных систем являются всё же государственные организации, госкомпании и бизнес, попавший под санкции, то есть смысл остановиться на системах, которые представлены сегодня в Едином реестре российского ПО, а значит могут быть установлены этими самыми заказчиками, соответственно имеют шансы на развитие и долгое существование.

Большинство из этих систем по сути являются дистрибутивами на базе Linux — свободного и открытого программного обеспечения. Это простой способ быстро и на достойном уровне обеспечить ту самую независимость от иностранного ПО (да-да, независимость!) – берешь, дорабатываешь код и приводишь его в соответствие требованиям нового законодательства.

В этом обзоре я остановился на полноценных операционных системах, имеющих дистрибутив как для рабочих станций, так и серверный, у которых есть шанс стать достойной заменой привычной Windows и которые, что немаловажно, имеют сертифицированные версии для работы с коммерческой и государственной тайнами.

Сразу скажу, что цель этого материала ознакомительная, статья не подразумевает глубокого погружения в технические возможности систем.

Однако, что касается ОCь – на сайте слабо представлена информация, указано, что имеет СЗИ, но дистрибутив не скачать.

На момент написания статьи, ссылка выглядит так:

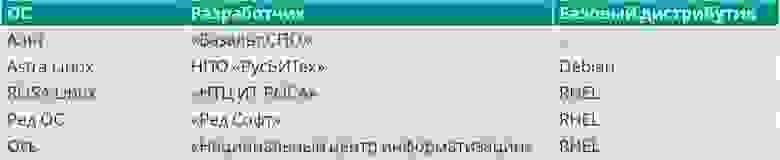

Сравнение Альт, Astra, РЕД ОС и ROSA

Итак, остановимся подробнее на этих дистрибутивах.

Создатель этой ОС – компания «Базальт СПО». Они ориентировались на создание своего Линукс-дистрибутива без оглядки на импортозамещение и на создание защищенных вариантов ОС.

На данный момент из российских ОС Альт имеет самое большое сообщество, богатую историю, и качественную поддержку, в том числе поддержку сообщества. Дистрибутивы Альт имеют собственный репозиторий, который считается одним из четырех крупнейших в мире. Кроме того, у них самая подробная и хорошо проработанная документация по продуктам, большое количество мануалов, много детализированных сценариев использования.

Операционные системы Альт, входящие в реестр российских программ:

- Альт Рабочая станция

- Альт Сервер

- Альт Образование

- Альт Линукс 7 СПТ — дистрибутив Альта, сертифицированный ФСТЭК России, со встроенными программными средствами защиты информации.

Альт Линукс 7 СПТ поставляется в следующих вариантах исполнения:- Альт Линукс 7 СПТ Рабочая станция

- Альт Линукс 7 СПТ Тонкий клиент

- Альт Линукс 7 СПТ Сервер

- ОС Альт 8 СП — сертифицированный уже по новым правилам ФСТЭК.

Представлен в двух вариантах:- ОС АЛЬТ 8 СП «Рабочая станция»

- ОС АЛЬТ 8 СП «Сервер»

Отмечу, что дистрибутив Альт, по сравнению с ОС РОСА и Astra Linux, далеко ушёл от базового. Что РОСА, что Astra Linux — это видоизменённые существующие дистрибутивы, АСТРА — это Debian, а РОСА — RHEL. А у Альта изначально был Mandrake, но разработчик настолько его изменил, что базовый дистрибутив уже не разглядеть.

И даже Wikipedia и та относит Альт к независимым дистрибутивам (не всё то истинно, что написано в Wikipedia, но всё же показательно).

ASTRA

Компания АО «НПО РусБИТех» (ГК Astra Linux) осуществляет лицензированную разработку, производство и внедрение информационных и автоматизированных систем, систем поддержки принятия решений, программных средств общего назначения, разработку и создание средств защиты информации и телекоммуникационных средств, комплексных тренажерных систем нового поколения.

Разработчик является членом Linux Foundation и The Document Foundation (кажется, единственным в России). И с февраля 2019 года имеет официальное зеркало российского репозитория своей ОС на международном портале https://mirrors.kernel.org.

Операционная система Astra разрабатывалась компанией АО «НПО РусБИТех» специально для использования в защищённом варианте и на данный момент имеет сертификацию с возможностью обработки информации с грифом «совершенно секретно». Есть сертификаты ФСТЭК, ФСБ и Минобороны РФ.

Начинка ОС Astra — это Debian только со встроенной системой безопасности и графическим окружением (и десятками собственных графических и консольных утилит). Есть у Astra и операционная система общего назначения Astra Linux Common Edition, это «гражданский» аналог основного продукта — защищённой Astra Linux Special Edition — со свободным репозиторием (порядка 13 000 программ). Интерфейс Astra Linux отличается от стандартных linux-овых и гораздо ближе к windows, а ещё и адаптирован для сенсорных экранов, в том числе на мобильных устройствах.

На сегодня Astra — один из самых популярных дистрибутивов для импортозамещения, возможно во многом благодаря широкой технической поддержке 24/7, наличию готовой инфраструктуры и широкой экосистемы совместимых решений.

Из интересного — разработчик ОС один из немногих серьёзно занимается научными исследованиями.

Компания «НТЦ ИТ РОСА» ещё один из поставщиков защищённых систем, который пошёл своим путём и разделил дистрибутивы для защиты коммерческой тайны и гостайны — РОСА «КОБАЛЬТ» и РОСА DX «НИКЕЛЬ» соответственно. Первая сертифицирована ФСТЭК России в настольном и серверном вариантах. Вторую можно использовать для государственной тайны с грифом не выше «секретно», существует только в настольном варианте, имеет сертификат Минобороны РФ.

Дистрибутив «НИКЕЛЬ» имеет сертификацию только до уровня «1В» и при этом имеет исполнение только для рабочей станции, дистрибутив Кобальт же сертифицирован до уровня «1Г» и не может быть использован для работы с документами, составляющими государственную тайну.

У этого производителя есть и незащищённые варианты ОС:

- ROSA Fresh — свободная и бесплатная система для домашнего использования

- ROSA Enterprise Desktop (RED) — для использования в организациях

- ROSA Enterprise Linux Server (RELS)— для построения серверных решений

Но до осени 2018 года незащищённые ОС РОСА не были включены в реестр, что ограничивало возможности их применения, когда требовалось импортозамещение.

РЕД ОС

Разработчик РЕД ОС – компания РЕД СОФТ. Помимо ОС у неё есть ещё два продукта: РЕД СУБД и РЕД платформа Документооборота. Честно говоря, эта ОС для меня «кот в мешке» — на сайте информации предоставлено не очень много, сертификаты ФСТЭК получила только-только. Пишет о 15-летнем опыте, но по факту самые первые данные о проекте с РЕД ОС датируются 2017 годом – тогда РЕД СОФТ сделал Гослинукс для ФССП России.

Полагаю, что эта система после некоторых модификаций и стала продуктом для последующих внедрений.

20 февраля на конференции по импортозамещению анонсировала версию РЕД ОС 7.2.

Защищённые ОС

Практически все сертифицированные ОС, кроме РОСА DX «НИКЕЛЬ», могут использоваться для защиты конфиденциальной информации (коммерческой тайны, персональных данных). Для гостайны для защиты до уровня «секретно» подходит Альт 7 СПТ и Альт 8 СП, Astra Linux и РОСА «Никель», а Альт 8 СП и Astra Linux SE – для обработки данных, составляющих государственную тайну до сведений с грифом «совершенно секретно» и построения систем по классу 1Б.

Почему хорошо, когда у одного производителя есть и незащищённые и защищённые ОС? В большинстве компаний инфраструктура (сеть) разделена на два контура. Во внутреннем контуре используется защищённая ОС, во внешнем допускается использование несертифицированных систем. Для облегчения процесса миграции всё-таки лучше использовать ОС одного семейства, да и документации меньше писать, ну и в целом трудозатрат меньше.

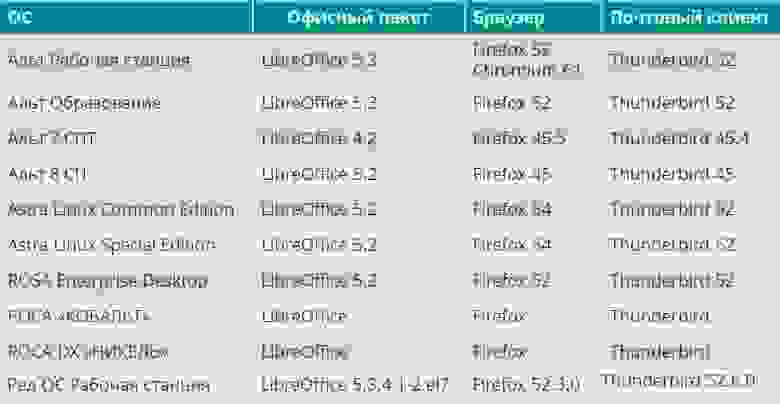

Состав ПО для рабочих станций

С точки зрения прикладного ПО какой-либо серьёзной разницы между дистрибутивами нет, все они используют схожий набор прикладного ПО.

Состав ПО в серверных дистрибутивах

*- согласно документации (но также доступны FreeIPA и Samba)

Для серверных ОС наблюдается схожесть инфраструктурных сервисов, но с небольшими отличиями.

Вывод

По большому счёту все рассматриваемые дистрибутивы примерно одинаковые, но у каждой есть свои заморочки — Astra стремится сделать интерфейс похожий на Windows, чтобы пользователями лучше воспринималась; Альт имеет хорошую поддержку сообщества.

100% замены Windows ни одна ОС обеспечить не сможет, но не потому что они такие, а потому что далеко не всё ПО имеет аналоги для Linux, особенно различные государственные программы, как Электронное казначейство, например. Но все разработчики уже это поняли и стараются учитывать этот момент. Так что в ближайшем будущем нас заполонит российское ПО для Linux. Сейчас же, пока эти программы не приспособлены для работы на этих ОС, правильней будет при миграции выделять их на сервера терминального доступа.

Источник