Домашний сервер

Вводная часть

Ребенок подрос и появилась желание собрать дома свой сервер с виртуализацией для экспериментов и повседневного использования. Повысить скилл в Linux, продуктах Citrix, python. Посмотреть внутрянку Elastic Search и других интересных продуктов.

Цены указаны на февраль 2021 г. К концу мая 2021 г. цены выросли существенно.

Выбор оборудования

Кроме желания необходима финансовая составляющая и выбор оборудования.

Б/у оборудование особого желания не было покупать, поэтому необходимо было выбрать максимально бюджетное и производительное.

В первую очередь необходим процессор — выбор пал все таки на б/у Xeon E5 2678 v3 с хорошо известной китайского market place стоимость

7300 р. и ждать недели 3. Но делать нечего — берем.

Пока ехал целевой процессор взял на всеми известной российской барахолке бюджетный Xeon E5 2630L v3. — 2 000 р.

Следующий важный компонент — материнская плата. Покупать китайскую плату без гарантии на той же площадке побоялся. Цена такой материнки с хорошим VRM которую можно брать в районе 8500 р. В нашем интернет-магазине нашел новые материнки под данный сокет и с гарантией. Долго выбирал между ASUS SABERTOOTH X99 и ASUS X99-DELUXE II. Комплектация последней была богаче, цена была плюс-минус одинаковая. В итоге выбор пал на ASUS SABERTOOTH X99 — 5 лет гарантии, дополнительный вентилятор для охлаждения VRM, заглушки под не используемые разъемы, доп охлаждение, защита всей материнской платы и другие плюшки. Итого потрачено с учетом использования подарочных бонусов — 17 654 р. Спустя 3 месяца она стала стоить 27000 р.

Далее выбор правильного питания для сборки — тут выбор огромный и отзывы как всегда противоречивые. Кто-то хвалит одни и ругает другие. Выбор пал на bequiet! System Power 9 700 Вт ATX BN248 — 5490 р. Чего-то особенного не ждал. Тихий блок питания, аккуратные провода в оплетке.

Для охлаждения взял Cooler Master Hyper H412R 120W RR-H412-20PK-R2 за 1600 р. Как показали тесты справляется на ура. Пока менять не планирую.

В качестве планок памяти выбор пал на MICRON (Crucial) DDR4 16Gb 3200MHz pc-25600 ECC, Reg (MTA18ASF2G72PDZ-3G2E1) for server. С учетом подарочных бонусов к праздникам и бонусов за предыдущие покупки вышли пока так — две планки по 5570 р. и одна планка за 5010 р. На китайском маркет плейсе планка на 16 ГБ стоит 3800-4000р. Решено было доплатить около 1700 за каждую планку — в итоге имеем якобы 10 лет гарантии. Эти планки видимо пользуются популярностью и они периодически пропадают из продажи либо стоят

8000 р. Пока будет 3 планки и жду следующих скидок и акций 🙂

Далее корпус, важны были следующие критерии:

цена — не более 4000 р.

нижнее расположение блока питания

кожух для блока питания

место для кабель-менеджмента

возможность установить 3 hdd и хотя бы один ssd

установить несколько 140 мм вентиляторов на вдув и выдув

В итоге выбрал Deepcool MATREXX 55 MESH за 3490 р. Многие скажут, что в него можно установить всего 2 3,5 hdd. Да это так, но отзывы по нему хорошие и цена приятная. Ну а третий hdd будет лежать на кожухе.

К корпусу купил 5 вентиляторов ID-Cooling White (WF-14025) и один ID-Cooling White 120mm 4-Pin 800-1800 RPM (WF-12025) обошлись в 2950 р.

От старого компьютера осталось 3 hdd WD. Два на 500 Гб и один на 1 Тб. Но на них есть данные которые надо оставить. Под систему и VM купил Western Digital Black SN750 M.2 500 Gb PCIe Gen3x4 TLC (WDS500G3X0C) — 6590 р. Выбирал между этим и таким же только с радиатором. Разница в цене была в тысячу. Из-за особенностей материнской платы с радиатором мог не влезть и взял такой.

В планах купить ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 и еще парочку таких же ssd и перенести систему на sata ssd.

Провел тесты nvme накопителя встроенными средствами разным размером и количеством :

Для сервера все комплектующие куплены и можно собирать. Так стоп, а видеокарта где. Вот с ней большая проблема. Во время бума майнинга купить по адекватной цена видеокарту не так просто, а если учесть что она должна поддерживать 4к монитор еще сложнее. Пока будем использовать старую и без поддержки 4к — Radeon HD 4670.

В итоге сервер в первоначальной конфигурации немного вышел из бюджета и составил

Операционная система

Пока решил остановиться на Linux с KVM. В качестве дистрибутива выбрал Fedora далее устанавливать KVM и обвязкой.

Установка ОС

В использовании Linux можно сказать новичок и это вызывает некоторые трудности из-за древней видеокарты. Установка заработала в режиме загрузки UEFI и с упрощенной графикой.

Разбиваем диск на разделы с использованием LVM.

Установка на nvme накопитель прошла достаточно быстро.

После установки система запускает в максимальном разрешении HD 1280×1024.

Исправляем это путем редактирования файла — /etc/default/grub удаляем nomodeset

и обновляем загрузчик

Ребутаемся и получаем интересный эффект — проблема со стартом gdm — видеосигнал не идет на монитор и он уходит в спячку.

Перехожу в консольный режим Alt + Ctrl + F3

Быстрого решения не нашел и в итоге ставлю lightdm и включаю его. Если подскажите решение буду благодарен.

После ребута все работает как часы — появилась графика и разрешение хотя бы FullHD. На 4K мониторе не очень комфортно.

Первым делом установка обновлений и установка минимального набора пакетов ОС

Дальше настало время установи kvm для возможности запуска виртуальным VM. Для этого устанавливаем kvm, необходимых пакетов и утилит для мониторинга системы:

Дальше в планах развернуть схему Citrix Virtual Desktop. В качестве контроллера AD использовать Debian c SAMBA 4.

Источник

Как создать Linux сервер своими руками и что для этого нужно

Чтобы создать терминальный, файловый (FTP) или почтовый сервер на Linux, надо уметь работать в этой операционной системе. Иначе разобраться будет сложно. ОС не нужен мощный компьютер. Потому что она не расходует лишние ресурсы на графическое оформление. Дистрибутивы Линукса можно развернуть даже на старом ПК. Поэтому для создания различных серверов часто используют Linux или Ubuntu Server.

Об этом написано много различной литературы. Некоторые книги о Линуксе насчитывают тысячу страниц. Работать придётся через терминал и все команды вводить вручную. Но всё же вы сможете сделать небольшой Linux-сервер своими руками, который будет включать файловое хранилище, Web-сервисы и почтовый протокол.

Установка и настройка Ubuntu Server

Ubuntu Server создана на базе операционной системы Linux. Для её работы не нужен современный процессор, хорошая видеокарта или большой объём оперативной памяти. С Линукс можно развернуть сервер даже на старом ноутбуке. И в нём будут все нужные компоненты: почта, FTP, Web.

Скачать образ диска с Linux можно с сайта Ubuntu.ru. Выбирайте любую версию с Server (не Desktop!). Загрузка будет проходить через Torrent-клиент. Этот образ надо записать на болванку или флешку (с помощью LiveUSB). Также можно воспользоваться виртуальным приводом.

У Ubuntu упрощённый интерфейс. В нём нет никаких графических излишеств. Эта ОС прекрасно подходит, чтобы сделать Linux-сервер своими руками. С ней ресурсы компьютера будут использоваться для нужд домена. Ведь ей для работы нужно совсем немного.

Её установка проходит так:

- Выберите язык и регион, в котором проживаете.

- Придумайте имя администратора. Оно используется для управления сервером.

- Также задайте имя пользователя в поле «Username for your account». Под этим аккаунтом вы будете общаться с техподдержкой Ubuntu.

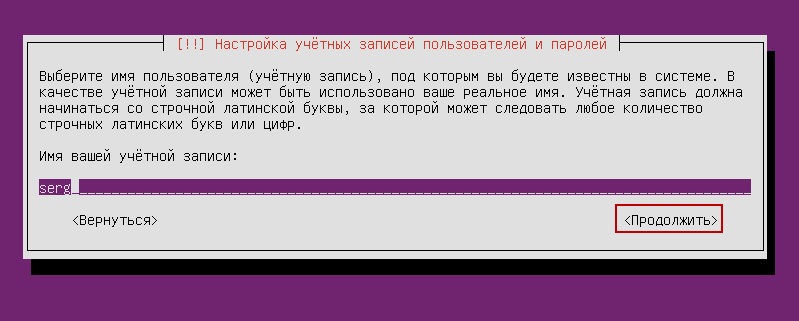

Указываем имя пользователя в Ubuntu

- Введите пароль. Подтвердите его.

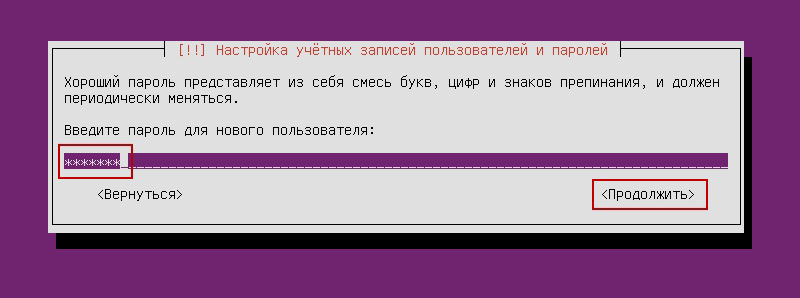

Вводим пароль учетной записи

- Укажите домен, если он есть. На нём будут находиться все сервисы: файловый (FTP), почтовый, хостинг для сайтов и так далее.

- Подождите, пока установится система.

- После этого она предложит дополнительные компоненты.

Вот список того, что необходимо для сервера Linux и его полноценной работы:

- Open SSh. Используется для удалённого администрирования. Пригодится, если вы решите управлять сервисом с другого компьютера. Тогда на ПК с Линуксом можно будет отключить монитор и видеоадаптер.

- LAMP. Комплекс утилит Linux, который включает Apache (Web-сервер). MySQL (базы данных) и PHP (язык программирования для CMS). Эти компоненты нужны для создания управляющего интерфейса.

Далее указано то, что устанавливать необязательно. Выбор дистрибутивов опционален и зависит от того, что вы хотите в итоге получить.

- Samba file server. Позволяет настроить обмен файлами между компьютерами. Если вам нужен FTP-сервер, выберите этот пункт.

- Virtual Machine host. Устанавливайте, если собираетесь пользоваться возможностями виртуализации.

- Print server. Сетевые принтеры.

- DNS server. Система доменных имён. С ней можно распознать IP-адрес по имени компьютера и наоборот.

- Mail server. Почтовый сервер.

- PostgreSQL database. Объектно-реляционные базы данных.

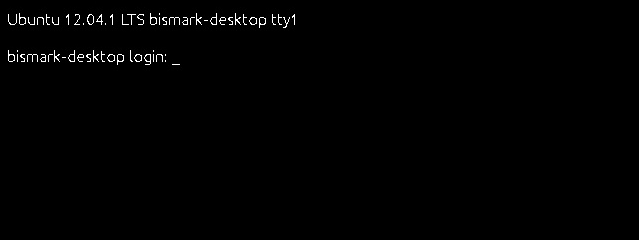

Выберите то, что вам нужно, и подтвердите установку. При первом запуске надо будет ввести логин администратора и пароль. Откроется консоль. Она похожа на командную строку Windows или интерфейс операционной системы MS DOS.

Изначально вам надо будет проверить наличие обновлений. Введите команду «Sudo apt-get update» или «Sudo apt-get upgrade» без кавычек. После апдейта можно заняться настройкой всех компонентов серверов: FTP, почтового, Веб.

Для Ubuntu существует псевдографический интерфейс — Midnight Commander. Это аналог оболочки Norton Commander, которая разработана для системы MS DOS. С таким интерфейсом легче работать — всё нагляднее, чем в консоли.

Запуск терминала Linux

В современных Linux вместо консоли используется терминал. Чтобы в него зайти:

- Откройте «Приложения».

- Нажмите «Стандартные».

- Там будет «Терминал».

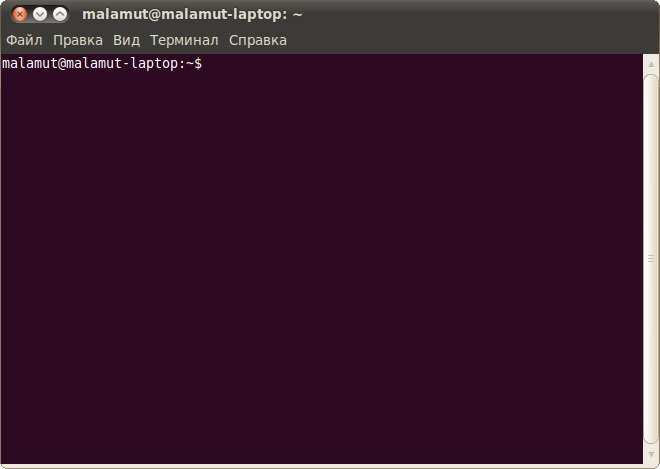

Терминал в Linux

В него можно вводить команды так же, как в Ubuntu Server.

- Чтобы установить компоненты LAMP (если их ещё нет), надо последовательно ввести команды «sudo apt-get update», «sudo apt-get install tasksel» и «sudo tasksel install lamp-server». После каждой нажимайте Enter.

- Чтобы загрузить Open SSh, введите «sudo apt-get install openssh-server».

- Чтобы поставить Samba file server, напишите «sudo apt-get install samba».

При установке MySQL из пакета LAMP нужно будет задать пароль администратора, для SQL.

Локальный Web-сервер

Для создания Web у сервера должен быть свой выделенный IP. Тогда после установки LAMP по этому IP-адресу будет доступна тестовая страница Apache. Это и есть будущий Веб. В дальнейшем на него можно будет поставить FTP, базы данных, почтовый протокол. Для настройки Web-сервера:

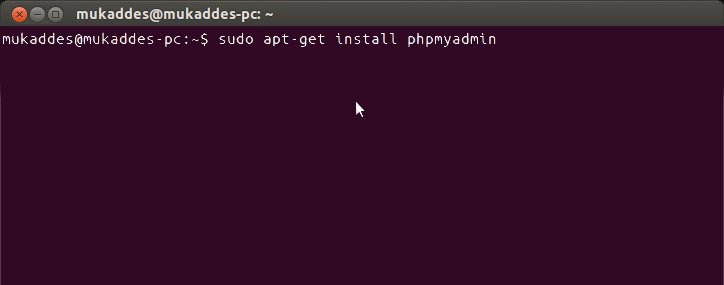

- Установите phpMyAdmin. Для этого в терминале или в консоли введите друг за другом введите «sudo apt-get install phpmyadmin»

Команда «sudo apt-get install phpmyadmin»

- И потом «sudo service apache2 restart».

- Компонент загрузится. Apache будет перезагружен. Дальнейшие действия зависят от версии операционной системы.

Если у вас Ubuntu 13.1 и выше, используйте команды:

- sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

- sudo a2enconf phpmyadmin

- sudo /etc/init.d/apache2 reload

Вбивайте их последовательно друг за другом, после каждой нажимайте Enter.

В Ubuntu 16.04, нужны другие указания:

- sudo apt-get install php-mbstring php-gettext

- sudo phpenmod mcrypt

- sudo phpenmod mbstring

- sudo systemctl restart apache2

После их ввода и автоматического перезапуска службы по адресу http://[iP сервера]/phpmyadmin будет доступен веб-интерфейс.

- Конфигурация и данные о ней находятся в папке сервера Apache «etc/apache2/». Apache2.conf — конфигурационный файл для дистрибутива

- В директориях «mods-available»/«sites-available» и «mods-enabled»/«sites-enabled» находятся моды и сайты.

- В Ports.conf расписаны прослушиваемые порты.

- Если вы добавите после команды «sudo /etc/init.d/apache2» слово «Stop», Apache приостановит работу. Если «Start» — снова запустится. Если «Restart» — перезагрузится.

- Чтобы самостоятельно выбирать путь для сохранения сайтов, последовательно введите в терминал «sudo a2enmod rewrite» и «sudo a2enmod userdir».

Каждый раз после внесения каких-либо изменений надо перезапускать службу командой «Restart».

Почтовый сервер

Чтобы создать почтовый сервер на Линукс, у вас уже должен быть зарегистрирован домен. Также нужно иметь статический IP.

- Установите компонент Postfix. Для этого наберите в консоли «sudo apt-get postfix».

- Когда он загрузится, напишите команду «sudo /etc/initd/postfix start». Сервис начнёт работать.

- В Postfix уже прописаны параметры, которые нужны для полноценной работы с протоколом SMTP. Но всё же не помешает небольшая настройка.

- Откройте файл /etc/postfix/main.cf.

- Найдите в нём значение «mydomain =». После знака «=» напишите имя домена.

- Потом отыщите «myhostname =». И введите имя машины.

- Теперь почтовый сервер может отправлять письма другим компьютерам, которые находятся с ним в одной сети. Чтобы он мог посылать корреспонденцию и на другие домены в интернете, в файле «main.cf» найдите строчку «inet_interfaces =». Поставьте после неё слово «all».

- В переменной «mynetworks =» пропишите диапазон адресов всех компьютеров вашей подсети (например, 127.0.0.0/8).

Не рекомендуется открывать доступ к серверу извне. Такие «публичные» ресурсы очень часто используются для рассылки спама. Из-за этого ваш домен может оказаться в чёрном списке у других почтовых сервисов.

Если служба настроена верно, и выполнены все условия (постоянный IP-адрес, зарегистрированный домен), то Server сможет принимать и отправлять корреспонденцию. Если запись MX вашего домена ссылается на ваш хост.

Чтобы посмотреть логи ресурса, используйте команду «tail -f /var/log/mail/info». Чтобы получить от него сообщение, введите «mailq».

Файловый сервер

FTP-сервер Linux может понадобиться для обмена документами и загрузки файлов. Существует несколько версий таких ресурсов: vsFTPd, Samba, proFTPd.

Подробнее остановимся на vsFTPd. Его можно установить и запустить одной командой — «sudo apt-get install vsftpd». Дальнейшие настройки зависят от ваших предпочтений и от того, какой сервис вы хотите сделать. Для изменения параметров могут понадобиться права администратора.

Команда «sudo apt-get install vsftpd»

- Сразу после загрузки программы система создаёт нового пользователя и добавляет в домашнюю директорию папку, которая предназначена для работы с серверным хранилищем. Также в каталоге «etc» появляется файл «ftpusers». Туда можно добавлять пользователей, которым запрещён доступ к файлам.

- После установки лучше сменить директорию, в которой должны находиться файлы, в папку «var». Для этого от имени администратора напишите команду «usermod -d /var/ftp ftp && rmdir /home/ftp».

- Создайте новую группу пользователей. Например, «userftp». Напечатайте в консоли «addgroup userftp».

- Добавьте в неё новый аккаунт (для простоты назовём пользователя и группу одинаково). Используйте команду «useradd -a /var/ftp -g userftp userftp». Она заодно создаёт пользователя. Чтобы включить в группу уже существующий никнейм, вместо «useradd» напишите «usermod».

- Надо придумать пароль новому пользователю. Введите в терминале «passwd userftp».

- Напечатайте «chmod 555 /var/ftp && chown root:userftp /var/ftp», чтобы предоставить аккаунту доступ к корневой папке файлового сервера.

- Теперь создайте публичную директорию. Последовательно введите «mkdir /var/ftp/pub» и «chown userftp:userftp /var/ftp/pub».

Изначально FTP запускается в автономном режиме. У неё есть скрипт, который играет роль демона. При такой функциональности доступно несколько команд. Они вводятся после строки «sudo service vsftpd».

Команда «sudo service vsftpd»

- Stop и Start. Отключение и включение.

- Restart и Reload. Перезапуск. Нужен для применения новых настроек. Разница между командами в том, что во второй перезагрузка происходит без полного отключения.

- Status. Информация о состоянии.

Дальнейшая настройка сервера заключается в переписывании файла конфигурации, который находится в etc/vsftpd.conf. У него простая и понятная структура. Разобраться в нём достаточно просто. Хотя для этого нужны определённые знания. Перед изменением этого файла имеет смысл сделать его резервную копию. Чтобы в случае выявления ошибок можно было всё восстановить. Введите команду «cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd_old.conf» и информация будет сохранена.

После этого можно приступать к редактированию.

- В параметре «listen=» напишите «YES». Тогда сервер будет работать в независимом режиме.

- «Local_enable» разрешает вход локальным пользователям.

- «Write_enable» даёт им доступ в домашние каталоги.

- «Anonymous_enable». Можно ограничить права анонимных пользователей, если поставить «NO». Также есть опция «no_anon_password» — анонимные входят без пароля. Её тоже можно запретить.

Если вы хотите делать публичный сервер, то после строки «listen» надо добавить несколько дополнительных параметров.

- «Max_clients». Количество одновременных соединений.

- «Idle_session_timeout» и «data_connection_timeout». Таймауты сессии.

- «Ftpd_banner». Приветственное сообщение для посетителей. Можно написать, к примеру, «Hello!».

Терминальный сервер

Терминальный сервер на Linux предназначен для предприятий и офисов, все компьютеры в которых объединены в одну сеть. Очень удобно, когда с любого ПК (если у него есть доступ) организации можно зайти на терминал. Это открывает большие возможности для удалённого администрирования.

Для такой задачи подходит LTSP — Linux Terminal Server Project. Программа есть в стандартном пакете Ubuntu. Чтобы её установить:

- Введите команду «ltsp-server-standalone».

- Потом напишите «apt-get update && apt-get install ltsp-server-standalone».

- Подождите, пока всё загрузится и обновится.

- Теперь надо поставить клиентскую систему. Напечатайте «ltsp-build-client».

- Затем «ltsp-build-client -dist trusty -arch i386 -fat-client-desktop lubuntu-desktop».

- Используйте команду «debootstrap», и дистрибутив автоматически развернётся в директорию «opt/ltsp/i386».

Linux Server может работать даже на слабых ПК. Поэтому его очень часто используют для создания серверов и удалённого администрирования. На этой операционной системе делают почтовые сервисы, FTP-хранилища, терминалы.

Источник