OpenMandriva

Дистрибутив OpenMandriva

- Рабочий стол:

- KDE, Plasma

- Основан на:

- Mandriva

- Категория:

- Для настольных ПК

- Поддерживает Live-режим

- Подходит для новичков

OpenMandriva Lx — дистрибутив, который является форком ROSA Desktop (Mandriva Linux). Использует среду рабочего стола KDE. Включает необходимый набор предустановленного программного обеспечения. Подойдет для новичков и опытных пользователей.

Видео-обзор OpenMandriva

OpenMandriva Association

Разработкой дистрибутива занимается некоммерческая организация OpenMandriva Association.

OpenMandriva Association была основана 12 декабря 2012 г в соответствии с французским законом о некоммерческих общественных организациях 1901 года.

Ассоциация управляется сообществом и занимается разработкой дистрибутива OpenMandriva Lx.

OpenMandriva и ROSA

Изначально OpenMandriva была основана на дистрибутиве ROSA Desktop (основан на Mandriva Linux, он же Mandrake Linux), который разрабатывался российской коммерческой компанией ООО «НТЦ ИТ РОСА». Дистрибутивы использовали общую кодовую базу и развивались параллельно, обмениваясь кодом, в соответствии с принципами OpenSource проектов.

OpenMandriva преследовала иные цели, чем дистрибутив ROSA. OpenMandriva поставлялась с более новыми версиями пакетов и более полной реализацией стека KDE.

Позднее OpenMandriva стала развиваться уже в своем направлении и независимо от ROSA.

По состоянию на 2019 г. компания ООО «НТЦ ИТ РОСА» продолжает разивать свободный дистрибутив ROSA Fresh (ROSA Desktop Fresh), распространяемый свободно.

Логотип дистрибутива OpenMandriva

Среда рабочего стола KDE

В качестве среды рабочего стола OpenMandriva использует среду KDE.

Рабочий стол: KDE Plasma.

Пакетная база

Формат пакетов: RPM.

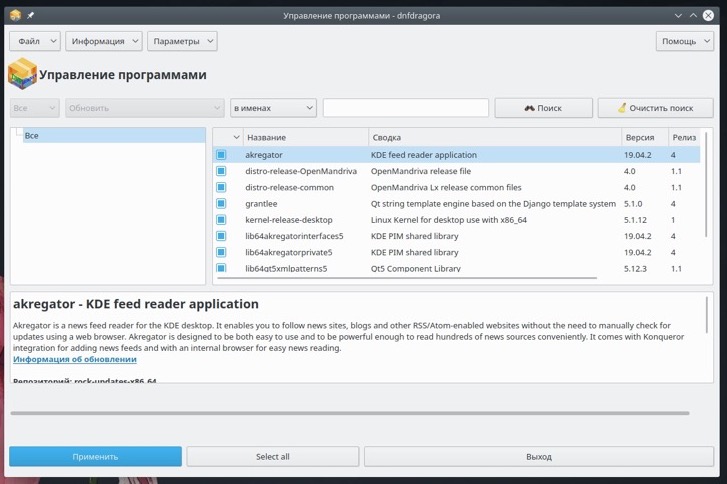

Консольный пакетный менеджер: DNF.

В качестве графического пакетного менеджера используется программа Dnfdragora. Ранее использовался менеджер rpmdrake. Dnfdragora позволяет устанавливать и удалять приложения, выполнять обновление системы.

Программы

OpenMandriva устанавливается с большим набором предустановленного программного обеспечения различной функциональность. Используется множество KDE-приложений.

Перечислим некоторые из предустановленных приложений.

Приложения от OpenMandriva:

- OpenMandriva Control Center (om-control-center) — набор утилит для настройки системы.

- OpenMandriva Repository Management Tool (OpenMandriva Software Repository Picker, om-repo-picker) — утилита для выбора репозиториев.

- OpenMandriva Welcome —Welcome-визард.

Установка

Установка дистрибутива выполняется стандартным образом через графический инсталлятор из Live-системы.

Для Live режима в загрузочном меню можно выбрать язык интерфейса (доступен русский язык).

Источник

Linux mandriva как установить

Первым делом нужно скачать сам дистрибутив из интернета. Следует отметить, что компания Mandriva обычно выпускает три версии дистрибутива.

- One — дистрибутив, умещающийся на один компакт диск (CD). Диск является т.н. Live-CD — операционная система может запускаться и эксплуатироваться без установки на жесткий диск компьютера. Кроме того, диск содержит т.н. «проприетарный» софт — программы, чьи исходные коды их авторы не раскрывают. В данном случае, это драйвера некоторых видеокарт и сетевых плат (в основном, Wi-Fi). Ввиду того, что сам носитель мал по объему (всего один CD-диск), непосредственно на нем собран самый необходимый минимум программ. Все остальные программы при последующем желании их установить потребуется загружать из интернета. Однако, наличие, проприетарных драйверов облегчает запуск системы новичками, а возможность работы без установки на диск позволяет вкратце изучить возможности новой операционной системы, сохранив на жестком диске компьютера старую ОС. Дистрибутив можно бесплатно скачать с сайта изготовителя.

- Free — дистрибутив, занимающий один DVD-диск. Больший объем носителя (DVD против CD) позволил разместить непосредственно на нем гораздо большее число программ, включенных в дистрибутив. Однако, название диска «Free» говорит само за себя — на этом диске абсолютно нет проприетарного программного обеспечения. Если такой софт необходим, то после подключения к интернету Вы сможете настроить внешние источники программ и уже затем установить данное ПО самостоятельно. Этот дистрибутив также можно бесплатно скачать с сайта изготовителя.

- Powerpack — это платный дистрибутив, распространяемый также на DVD. На нем так же много программ, как на Free, но есть проприетарный софт, как на One, а кроме того, есть целый ряд программ, не включенные ни в один из двух предыдущих дистрибутивов. К ним, например, относится LinDVD (просмотр DVD) и Cedega (запуск игр, разработанных для Windows). Также, покупатель дистрибутива Powerpack получает возможность бесплатной поддержки и участия в Mandriva-Club-е в течение некоторого времени.

Я в свое время выбрал для себя именно версию Free, и ниже будет описана установка именно дистрибутива Mandriva Linux Free 2008.1 Spring. Скачать его можно как на основном сайте Mandriva, так и на русском сайте Mandriva. После того, как скачали ISO-образ диска, записываем его на болванку. Сделать это можно самыми разными программами (той же NERO, например). После этого загружаем компьютер с данного DVD. Следует учесть, что для установки Mandriva Linux Free 2008.1 Spring на компьютере нам потребуется не менее 4 Гб свободного места на жестком диске. Причем, это должна быть не размеченная область (раздел), либо же область (раздел), которую можно очистить (отформатировать).

Итак, вставляем диск в привод, загружаем с него компьютер. Первое же меню, которое мы видим — на английском языке. Нам это ни к чему. По этому, увидевши внизу надпись «F2 — Language«, тут же жмем эту самую кнопку F2 на клавиатуре. В появившемся списке выбираем русский язык (как показано ниже на рис. 1).

Рис. №_1 Выбор языка установки

Выбравши русский язык, запускаем установку («Install Mandriva Linux 2008 Spring»). Следует учесть, что только что мы с Вами выбрали язык, на котором будет происходить непосредственно сама процедура установки Linux. А вот язык, который будет установлен как основной на компьютере нам еще предстоит выбрать далее. И это будет самый первый вопрос инсталятора — «Выбор языка» (см. рис. 2 ниже):

Рис. №_2 Выбор языка операционной системы

Выбираем «по вкусу» и жмем кнопку «Далее». Я не делал скриншотов двух последующих вопроса инсталятора. Первый из них — «Лицензионное соглашение». Для продолжения установки Linux-а его нужно принять, и нажать кнопку «Далее». Второй вопрос появляется лишь в случае, если на Вашем компьютере уже был установлен Mandriva Linux. В этом случае инсталятор спрашивает Вас о том, хотите ли Вы обновить установленный Linux, или же установить его заново. Выбираете «Установка» или «Обновление» в зависимости от Ваших нужд. Но! Мы тут рассматриваем установку, по этому, если Вы выбрали «Обновление», то вместо этой Вам понадобится уже совсем другая инструкция.

После того, как мы приняли лицензионное соглашение и выбрали установку, появляется окно Выбора раскладки клавиатуры (см. рис. 3 ниже):

Рис. №_3 Выбор раскладки клавиатуры

И сразу следом за ним — окно выбора клавиши (или же комбинации клавиш), использующихся для переключения между различными раскладками клавиатуры (см. рис. 4 ниже):

Рис. №_4 Выбор способа переключения раскладок клавиатуры

После того, как Вы определились со способами переключения раскладок клавиатуры, последует краткое сообщение о том, что изменения вступят в силу после перезагрузки.

Следующим пунктом установки идет Мастер разметки диска (см. рис. 5 ниже):

Рис. №_5 Выбор способа разметки разделов жесткого диска

Из трех предлагаемых вариантов пункт «Ручная разметка диска» выглядит самым «управляемым». В том смысле, что управлять процедурой создания, форматирования и распределения разделов на диске мы будем самостоятельно. Его и выбираем и жмем кнопку «Далее».

Несколько важных замечаний перед тем как перейти непосредственно к разметке. При создании скриншотов для данной статьи я использовал виртуальную машину, жесткий диск которой был пуст. Это видно на рис. 6 ниже — на диске отсутствуют какие бы то ни было разделы. В случае же, если Вы ставите Linux на свободный раздел компьютера, на котором уже установлен Windows, то в окне разметки диска будет виден соответствующий раздел (синего цвета). При этом для успешной установки на жестком диске должно еще оставаться свободное место объемом не менее 4 Гб (но лучше — больше). Вот на этом свободном месте мы впоследствии и будем создавать разделы для Linux.

Почему «разделы», а не «раздел»? С одной стороны, файловая система Linux имеет определенную архитектуру построения, позволяющую упорядочить расположение всего её содержимого и четко распределить права доступа к нему. Примером может служить папка /home, в которой размещаются «домашние» каталоги всех созданных в системе пользователей. Каждый пользователь по умолчанию имеет доступ лишь к своему каталогу (а также и к общим), но ни в коем случае — к чужим, или тем боле системным, что не позволит ему повредить или удалить данные другого пользователя (или системы). Дальше — больше: в своем «домашнем» каталоге каждый пользователь, зачастую даже сам того не подозревая, хранит абсолютно ВСЕ свои настройки! А с другой стороны, файловая система Linux имеет так называемые «точки монтирования». Такая структура позволяет раздел (а то и весь жесткий диск) подключить в определенную точку в файловой системе Linux. А теперь представьте — создаем раздел на жестком диске и монтируем его как /home. В нем счастливо живут и трудятся пользователи нашего компьютера. Если же через время нам понадобится установить Linux заново, то мы этот раздел диска при установке уже трогать и форматировать не будем, а просто смонтируем в нужную точку. После установки Linux все наши старые пользователи получат те же самые свои рабочие столы со всеми документами и настройками! «Чепуха!» — скажите Вы? Я лично неоднократно наблюдал, как пользователи вынуждены перед переустановкой Windows судорожно искать куда слить все свои документы, т.к. винчестер нужно отформатировать. А вот, допустим, другая папка — /var. В ней «обитают» обычно веб-сервер, ftp-сервер, прочие службы. И тоже со всевозможными настройками. И тоже, в последствии, простое монтирование в «нужную» точку позволяет сразу же после переустановки Linux продолжать их использовать так, как будто ничего не случилось.

Переходим к созданию разделов. Для случая абсолютно чистого (нового) жесткого диска мы видим следующее:

Итак, посмотрим, что же у нас есть из винчестеров-то. В центральной части окна мы видим горизонтальное поле, отображающее текущую структуру выбранного диска. В данном (моём) примере мы видим полностью белое поле (диск чист), имеющее метку hda. При этом «hd» обозначает жесткий диск с интерфейсом IDE, а буква «а» — порядковый номер (первый). Винчестер с интерфейсом SATA имел бы заголовок метки «sd«, а второй винчестер в системе — обозначался бы буквой «b«. Думаю, основной принцип нумерации понятен. Если бы в системе было несколько жестких дисков, то над полем структуры разделов жесткого диска была бы не одна, а несколько меток-закладок (например, hda, hdb, sda, sdb и т.д.), каждая из которых соответствовала бы одному из установленных в компьютере винчестеров.

Для успешного продолжения процесса нам нужно, чтобы в структуре разделов жесткого диска, выбранного для установки Linux, присутствовало свободное место (обозначенное белым цветом). Если на компьютере уже был установлен Windows (или другая ОС), то перед началом установки Linux необходимо освободить на жестком диске место размером не менее 4 Гб. В этом могут помочь различные программы, например, Partition Magic или Paragon Hard Disk Manager. С другой стороны, если на жестком диске был раздел подходящего размера, которым можно пожертвовать, то его можно удалить и в данной программе разметки диска (просто щелкнуть на нем мышью и выбрать в левой колонке действий пункт «Удалить»). После этого ставим Linux на освободившееся место.

Итак, у нас есть свободное место, объем которого превышает 4 Гб. Щелкаем на нем (белом поле) мышью, а затем на кнопке «Создать» (как показано на рис. 6 выше). Получаем следующее окно:

Рис. №_7 Создание (нового) раздела

Это меню позволяет создать новый раздел на жестком диске. Первым делом создаем корневой раздел — «/» (без него никак нельзя). В поле «Начальный сектор» оставляем 1. (Точнее — предложенную программой цифру. Цифра «1» — это для пустого винчестера, как в моем случае). Далее выбираем размер раздела. Считаю необходимым сказать следующее — заявленные компанией Mandriva минимальные 4 Гб свободного дискового пространства — на мой взгляд — «маловато будет»! По крайней мере, если впоследствии выбрать установку рабочих столов и KDE, и GNOME, да серверов чуток добавить, то 4Гб — это та цифра, которую нужно предоставить только корневому разделу. По этому, мой совет — в данном меню в поле «Размер в МБ» укажите цифру более 4000. Тип файловой системы оставляем «Journalised FS ext3» — это «родная» файловая система для Linux. Потом выбираем «Точку монтирования». На рис. 7 как раз открыт весь список предлагаемых вариантов точек монтирования. Для корневого раздела выбираем, естественно, «/«. Жмем «ОК». Первый раздел готов.

Нам потребуется создать еще как минимум хотя бы один раздел — swap. Это раздел подкачки. У Windows есть файл подкачки, у Linux — раздел диска. Все так же, как и в предыдущем случае, за исключением того, что тип файловой системы мы выбираем «swap«, при этом точка монтирования swap выбирается автоматически. «Начальный сектор» программа выставит сама. Размер раздела подкачки рекомендуется выбирать не менее половины и не более полного объема ОЗУ компьютера.

Ну и, было бы странно, прочитав выше так много о преимуществах создания отдельного раздела /home, не создать его! Место еще есть? Тогда делаем все то же, что и для случая корневого раздела. «Начальный сектор» программа выставит сама, размер — на Ваше усмотрение, тип файловой системы — «Journalised FS ext3», ну и точку монтирования — /home. Не забываем жать «ОК».

Конечно, создание отдельного раздела /home возможно лишь в том случае, если оставалось свободное место на винчестере. А если под установку Linux Вы выделили 4 Гб, да потом корневой раздел / сделали 4 Гб, то и на swap места не останется. В случае, если у Вас 4 Гб «на все-про все», сделайте небольшой раздел swap, а все остальное место отдайте под /.

Но если места на винчестере хватает, то я посоветовал бы все-таки создать отдельные разделы не только для /home, но и для /var и /usr. Вы можете спросить, а что произойдет, если не создавать всех этих отдельных разделов для /home, /var, /usr, и т.д.? Да ничего страшного не произойдет! Программа установки в этом случае ВСЕ разделы разместит на одном разделе — корневом «/«, созданном нами самым первым.

В итоге мы получаем нечто похожее на то, что изображено на рис. 8 ниже:

Рис. №_8 Сформированная структура разметки жесткого диска

Последний раз внимательно перепроверяем все, что «нарулили». Это наш последний шанс исправить закравшуюся в разметку ошибку. Ибо, до этого момента ЕЩЁ НЕ ПРОИЗОШЛО НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ в структуре разделов Вашего жесткого диска! Мы лишь «составили план» наших действий. И если «все хорошо», то тогда жмем кнопку «Готово». Попадаем в меню форматирования диска:

Рис. №_9 Форматирование жесткого диска

Нам предлагается выбрать, какие разделы жесткого диска мы хотим отформатировать.

Тут необходимо еще одно маленькое отступление по поводу нумерации, но на это раз, уже разделов жесткого диска. Мы помним, что hda — это первый жесткий диск нашего компьютера, подключенный на шину IDE. Теперь к этой абревиатуре добавились еще и цифры. С ними все сравнительно просто — они обозначают номера разделов жесткого диска. Смущает лишь факт пропуска в порядке нумерации. Но и он легко объясним, если вспомнить такие термины как «основной» (primary) и «дополнительный» (secondary) разделы жеского диска. Linux позволяет на жестком диске создать до 4-х основных разделов. И при этом сразу же резервирует под них номера с первого по четвертый. Когда мы создавали корневой раздел, программа его автоматически сделала основным и ему достался первый номер (hda1). (Повторюсь, что это для случая именно такой установки, как в моем примере — на чистый винчестер). В случае, допустим, установки на компьютер, на котором уже есть Windows (или же другая ОС), первый основной раздел на винчестере уже присутствует (на нем как раз установлен Windows). И корневой каталог программа разметки диска вполне может создать на дополнительном разделе (например, hda5, или другом). Но вернемся к нашему примеру (рис. 9), раздел hda1 выбран корневым, номера разделов с hda2 по hda4 система зарезервировала, а отформатировать нам предлагают (кроме hda1) раздел hda6! Куда делся hda5? Никуда не делся — на нем раздел swap. Тогда почему мы его не форматируем? Linux-у НЕ НУЖНО форматировать раздел для использования его в качестве подкачки.

И еще пару замечаний по поводу меню форматирования разделов жесткого диска. Форматируются только те разделы, напротив которых в меню (рис. 9) поставлена «птичка». Как видим на рисунке, в приведенном примере раздел hda6 (который будет смонтирован как /home) также отмечен для форматирования. В случае, если у Вас уже был установлен Linux ранее, и Вы хотите сохранить все старые настройки пользователей, то форматировать hda6, естественно, не нужно — снимите птичку! И второе, если щелкнуть мышью на пунке «Дополнительно», то откровется вторая половина меню, в которой предлагается отметить, какие разделы диска при форматировании необходимо проверить на наличие ошибок. (На рис. 9 она уже открыта). По сути, это аналог «Быстрого» и «Полного» форматирования в Windows: нет «птички» — выполняется «быстрое» форматирование, а если есть, то «полное» (и как следствие — более медленное).

После того, как форматирование разделов жесткого диска будет завершено, Вам буде задан еще один вопрос, скриншот которого я не делал. Это вопрос о том, есть ли у Вас дополнительные источники ПО для установки. На этом этапе, рискну предположить, их у Вас нет, о чем честно и отвечаем на поставленный вопрос. Получаем в ответ следующее меню — «Выбор типа установки»:

Рис. №_10 Выбор типа установки

Вот так «с разбегу» выбрать, что же Вам больше по душе — KDE или GNOME (а особенно, если вообще не иметь представления о том, что выбираешь) — тяжеловато! Причем, в случае выбора что «Рабочего стола KDE», что «Рабочего стола GNOME» дальнейших вопросов не последует — система сама поставит те программы, которые посчитает нужным. Она, а не мы! Это не наш метод! По этому, выбираем пункт «Выборочная установка» и жмем кнопку «Далее». Попадаем в меню выбора групп пакетов (то есть, программ):

Рис. №_11 Выбор групп устанавливаемого программного обеспечения

С другой стороны, как Вы видите на рис. 11, такой вариант установки позволяет нам выбрать сразу несколько вариантов рабочих столов — KDE, GNOME, IceWm и другие. Для изучения и получения первого опыта общения — самое то. Особенно с учетом того, что впоследствии при загрузке компьютера всегда есть возможность выбрать, какой из рабочих столов запустить.

Про свой собственный случай скажу лишь, что я обязательно устанавливал следующие «роли» — «Сервер Веб/FTP», «База данных» и «Сетевой сервер». Но это с поправкой на тот факт, что я себе ставил на компьютер Linux именно для использования его в качестве «домашнего сервера».

Ну и, заканчивая по поводу пакетов, акцентирую еще Ваше внимание на кнопку «Выбор отдельных пакетов». Но увы, я не настолько искушен, чтобы подсказать Вам по этому поводу хоть что-либо.

Закончив с выбором пакетов, жмем кнопку «Далее». Возможно, что после этого Вам будет задан еще один вопрос, в том случае, если Вы выбрали для установки серверные службы (программы). В этом случае Вас предупредят, что с момента выхода дистрибутива в данных програмах могли быть найдены уязвимости, и попросят подтвердить, что Вы действительно хотите их устанавливать. Могли быть, а могли и не быть. Подтверждаем. Впоследствии, уже в процессе работы нужно будет настроить компьютер на работу с внешними источниками обновлений, и если таковые имеются, загрузить и установить их.

Жмем «Далее». После этого начинается процесс копирования файлов на жесткий диск компьютера:

Рис. №_12 Процесс копирования файлов на жесткий диск компьютера

По окончании копирования файлов Вам будет предложено меню ввода пользователей:

Рис. №_13 Установка пользователей в систему

Итак, вводим пароль для root дважды. Естественно, одинаковый. Естественно, записываем пароль куда-то (на шпаргалку), так как без него впоследствии УПРАВЛЯТЬ этим компьютером будет НЕВОЗМОЖНО! Затем переходим в нижнюю половину меню (рис. 13). Там мы вводим нашего первого пользователя. По минимуму, про него нужно указать имя, login (имя в системе) и пароль. Для исключения ошибки пароль также вводится дважды. Жмем «Далее».

Рис. №_14 Установка загрузчика

После того, как Вы нажмете кнопку «Далее» и установка загрузчика будет завершена, Linux попытается автоматически определить тип и возможности Вашего монитора. (Насколько я могу судить, по артефактам, появляющимся на изображении после этого, во время этой процедуры происходит также детектирование и попытка включения аппаратных возможностей видеоплаты компьютера). Но результат теста выводит лишь данные о монитре (см. рис. 15 ниже):

Рис. №_16 Сводка по установке (первая половина)

Рис. №_17 Сводка по установке (вторая половина)

Рис. №_18 Окно настройки видеокарты и монитора

Рис. №_19 Проверка правильности работы видеокарты и монитора

Если же с настройкой видео не лады, то изображение может быть искажено или более того — может отсутствовать вовсе! Но, по прошествии 15 секунд настройки будут сброшены, изображение вернется к старому режиму, и Вы снова окажетесь в меню настройки видеокарты и монитора. Некоторым видеокартам для их нормальной работы может потребоваться загрузка и установка драйверов из интернета. Чтобы в подобных случаях иметь возможность закончить установку системы и впоследствии загрузить Linux с разрешением выше чем 640х480, я бы посоветовал выбрать в качестве видеокарты «VESA driver (generic)» от изготовителя «Other». А уже впоследствии Вы сможете установить правильный драйвер.

После того, как настройка видеокарты и монитора завершена, жмем кнопку «Далее» (см. рис. 18) и возвращаемся в Сводку данных о системе (см. рис. 16).

И нам предстоит еще как минимум одна настройка. Речь идет о подключении компьютера к сети. Не той сети, которая «220 Вольт», а той, которая ethernet (а в том числе и интернет). Вернемся к рисунку 17 выше. Найдем там пункт «Сеть — ethernet» и нажмем кнопку «Настроить» напротив него. И попадаем в мастер настройки сети и интернета:

Рис. №_20 Настройка сети — выбор типа подключения к сети

Рис. №_21 Настройка сети — выбор сетевого адаптера

Здесь стоит отметить, что с драйверами сетевых плат (проводных) в Linux дела обстоят хорошо. Подавляющее большинство из них правильно определяется, и у системы находится соответствующий драйвер. По этому, чаще всего в этом пункте Вы просто убеждаетесь в правильности определения сетевой платы и жмете кнопку «Далее».

Небольшое отступление. Во первых, Вам стоит запомнить, а еще лучше — записать номер, присвоенный сетевой плате в системе. На рис. 21 это eth0 (указан в скобках). Его значение Вам может понадобиться в дальнейшем при настройке, например, брандмауера. А во вторых, такая идилия в настройке, увы, не характерна для большинства плат беспроводных сетей (Wi-Fi). Это в первую очередь связано с тем, что исходные коды драйверов Wi-Fi адаптеров их изготовители обнародовать не спешат.

Но вернемся к тому, что мы нажали кнопку «Далее». Теперь нам предлагается выбрать способ получения компьютером IP-адреса:

Рис. №_22 Настройка сети — выбор параметров протокола TCP-IP

Если же Вам для подключения к сети необходимо указать конкретный адрес Вашей машины, адрес шлюза, а также маску подсети, то тогда выбираете пункт «Ручная настройка» и вводите необходимые значения в соответствующие поля.

Затем нажимаете кнопку «Далее».

Рис. №_23 Настройка сети — настройка протокола и выбор имени компьютера

«Что такое «сервер DNS» и зачем он нужен?», спросите Вы. Каждый компьютер в сети (интернете) имеет свой адрес. «Знаю!», скажете Вы. Нюанс лишь в том, что истинный (IP) адрес выглядит примерно так: «209.85.135.104». Можете для проверки ввести его в строку адреса Вашего браузера и нажать на клавиатуре Enter. Ну как, знакомый сайт? А легко ли запомнить такой его адрес? Или лучше как обычно? Вот то то и оно! Так вот именно DNS-серверы и занимаются тем, что преобразуют привычные нам имена серверов (сайтов) в их IP-адреса. Для нашей с Вами настройки «простейший способ» — оставить птичку напротив пункта «Получать серверы DNS от DHCP». Это означает, что наш компьютер с подобными вопросами будет обращаться к тому самому серверу (шлюзу), который обеспечивает ему доступ в сеть (интернет). Альтернативный вариант — снять птичку и прописать пару адресов в открывшиеся строки.

Второй параметр — это имя хоста. Не пугайтесь, «хост» в даннром случае — это Ваш компьютер, и речь идет о его имени в сети. Вариантов снова два. И один из них снова «автомат». В том смысле, что может случиться так, что в Вашей сети имена компьютерам назначает сервер. Тот самый — DHCP. В таком случае мы просто ставим птичку напротив пункта «Опредлелить имя хоста из адреса DHCP». Альтернатива — «как Вы лодку назовете, так она и поплывет». В том смысле, что в этом случае имя своему компьютеру Вы придумываете самостоятельно.

Рис. №_24 Настройка сети — выбор режима управления подключением

Первый из них определяет — разрешено ли непревелигированным пользователям системы самостоятельно управлять подключением компьютера к сети. Если разрешено (птичка стоит), то пользователь во время работы может отключать и подключать компьютер к сети. Если запрещено (нет галочки), то управление подключением к сети разрешено только администратору (root).

Устанавливать подключение к сети сразу же во время загрузки компьютера или нет — определяет второй параметр, который так и называется: «Устанавливать соединение при загрузке».

Определившись с выбором, жмем «Далее».

Рис. №_25 Непосредственное подключение к сети

Мы с Вами только что ответили на последний вопрос процедуры настройки сети.

Рис. №_26 Подключение к сети и Интернет завершено!

Рис. №_27 Возможность проверить наличие обновлений сразу же

Рис. №_28 Установка завершена! Перезагрузка!

Рис. №_29 Благодарности (взаимная вежливость — это хорошо)

Рис. №_30 Окно ввода имени и пароля для входа в систему

Вот и добрались мы до входа в систему. Вводим имя и пароль, которые указали для обычного пользователя (см. рис. 13 выше). Помните, ранее я говорил, что для администратора (root) вход в графическую оболочку запрещен? Кто не поверил мне, имеет прекрасную возможность убедиться в этом самостоятельно.

После того, как в данном окне Вы введете правильные имя пользователя и пароль, начнется Ваша работа в ОС Linux. А моя статья об установке Mandriva Linux на этом заканчивается.

Источник