- Выбор материнской платы для работы c linux

- Материнская плата для линуксоида

- Как узнать модель материнской платы Linux

- Как посмотреть модель материнской платы Linux

- 1. Файловая система /sys

- 2. Утилита dmidecode

- 3. Утилита hardinfo

- 4. Утилита CPU-G

- 5. Команда lshw

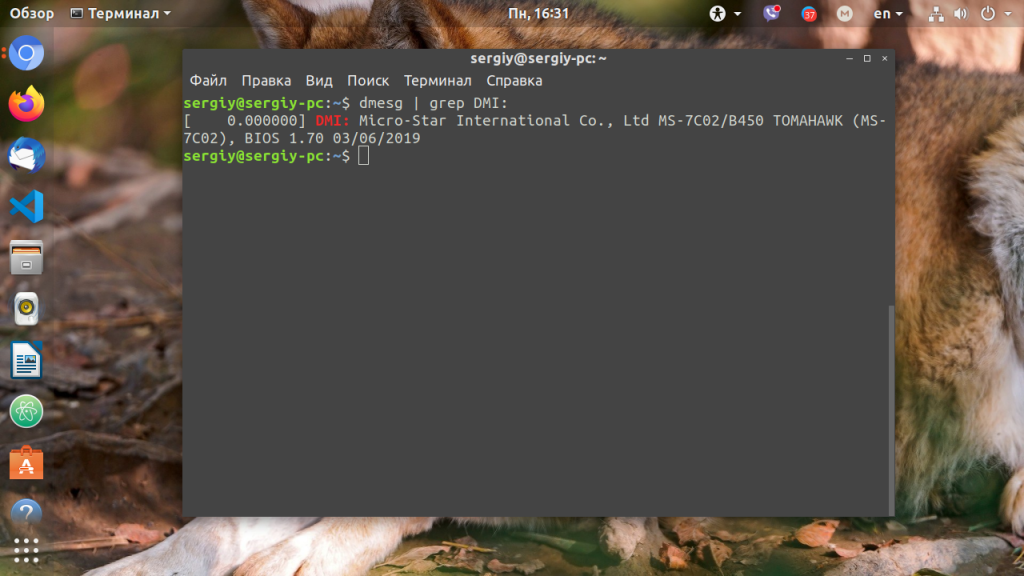

- 6. Лог dmesg

- Выводы

- Жeлезо для Linux. Базовые принципы подбора

Выбор материнской платы для работы c linux

Короче, мне интерестно на каких современных материнских платах будет корректно работать linux без дополнительных плясок с бубном.

Материнка: ASRock N68-GS4 FX

Всё бы нечего но, вот тема на одном форуме у пользователя есть проблема со встроенным сетевым чипом (Qualcomm Atheros AR8171).

Вот другая материнка: MSI A68HM-E33 V2

Сеть в ней вроде: Realtek ALC8111G Но не знаю, поддерживает этот чипсет linux и эта материнская плата его в целом.

Также на этой плате и не тех, о которых я делал последнее темы обладают UEFI BIOS где может быть Secure Boot. Соответственно, на них linux не получится даже запустить, так как для того чтобы отключить secure boot, потребуется лезть в прошивку bios, что несомненно приведёт к потере гарантии на материнскую плату.

Использование windows на мощном компе мне не нужно. По этому, я бы хотел узнать, какие современные материнские платы нормально работают в linux, а желательно ещё и в FreeBSD.

И ещё, как в linux обстоят дела с материнскими платами:

GIGABYTE GA-78LMT-USB3

ASUS M5A78L-M/USB3

ASRock N68-GS4 FX

UEFI BIOS где может быть Secure Boot. Соответственно, на них linux не получится даже запустить

У меня сейчас вот система на такой работает. Ставишь в настройках «Non-Windows OS» и используешь.

Новые i3 этот хлам уделывают, скоро наверное пни и селероны тоже будут уделывать.

UEFI BIOS где может быть Secure Boot. Соответственно, на них linux не получится даже запустить

В подавляющем большинстве случаев всё прекрасно работает. На крайний случай Secure Boot в декстопных материнках вроде отключается без проблем обычно.

А если производитель запретит отключать secure boot

На днях там дырку нашли у мысы, что аж на арм можно вкорячивать что угодно.

Источник

Материнская плата для линуксоида

Я тут собираю информацию о производителях наиболее качественных комплектующих для ПК, желательно дружелюбных к Open Source. Материнские платы какого производителя предпочитают линуксоиды? Из распространённых/легкодоступных, конечно же. Боюсь, что подобный опрос не подтвердят, создать тему надёжнее будет.

Это, в общем-то, чистая вкусовщина. Но предпочитаю топовые асусы и асроки как бюджетную им альтернативу.

Купил Gigabyte GA-990FXA-D3, всем доволен, брат жив. (критериями выбора были поддержка amd fx8350 и двух видюх (на будующее)).

Интел недавно выпустили ОпСорс материнку, чертежи прилагаются.

У AM3+ появились PCI-E 3.0?

А если выбирать одно из двух?

Предпочетаю MSI и Asus. Но по большому счёту, производитель не так важен, лишь бы не Gygabyte.

Да, три штуки было, все три померли. Мат.платы других фирм у меня ни разу не дохли.

У меня плата от гигабайта. Linux иногда при выключении зависает: отключается монитор и все. Дальше не идет

Asus M5A99X Evo, полёт нормальный.

А я как раз предпочитаю Gigabyte. А к MSI иррациональное недоверие (хотя первой материнкой была именно MSI, претензий не было).

Вообще, на Gigabyte чаще жалуются, чем на ASUS. MSI и AsRock не так распространены, и отзывов о них в сети мало.

С BIOS или с UEFI?

Вероятно, это так. К счастью, мне пока что везёт, и никаких проблем с гигабайтом не встречается.

Только Gigabyte. Качественнее карт не встречал, пользовался и асусами, MSI и асроками. Bio-чё-то там не пользовал, говорят это тот же MSI.

А я забыл какая у меня плата.

У меня был AsRock, проблем не было. Но почему-то мистически сдох после того, как я его заменил на новую плату.

Bios. хотя может и uefi есть в настройках, ояхз. мне он не упал совершенно. 🙂

Ну, по виду они сильно отличаются :). А почему спрашиваю — ссылку выше дал

ЕМНИП, в таких платах задействована гибридная технология DualBIOS (или как то так), вроде от Award.

asrock -не разу не было проблем, asus — не разу не было проблем, сейчас гигабайт появился, поставил поверить проблем не было, да так и сижу пока на ней.

Модели по памяти точно не спомню, по этому только марки назвал.

p.p.s. Использую Debian oldstable/stable/testing/sid

При установках debian предупреждает об отсуцтвии микропрограмм но дискомфорта не заметил от этого.

Ах да ещё у меня ноут asus k53u что-бы завести wifi пришлось поставить firmware-non-free ну и всё больше проблем не было.

ЦП amd почти всегда были, карточки radeon всегда были.

Все матери без secure boot и вообще uefu как такового.

У меня почти всегда были Gigabyte, никаких нареканий абсолютно, ни одна не вышла из строя до очередных апгрейдов. При следующем апгрейде думаю взять Asus, для разнообразия.

DualBIOS означает, что там физически два чипа на плате, а к наличию или отсутствию UEFI это никак не относится.

Всегда был только Gigabyte, нареканий нет.

Две последние материнки(и единственные, которые брал новыми) — ECS, первую купил по нищебродству(самая дешёвая была), но проработала без единого разрыва больше 6 лет (и ещё столько бы проработала, думаю, просто решил проапгрейдиться), ко второй за полтора года тоже никаких нареканий.

В январе 2013 понял что надоел шум и 2Гб памяти, собрал новый комп, просто воткнул DVD, поставился, всё работает.

До этого был BioStar 2007го года, до сих пор работает.

BioStar брал вместо сгоревшего от статики про сборке Epox(даже поставиться не успел), хотя тогда его очень хвалили для AMD.

Когда-то давно был MSI на nForce2, тоже безпроблемный (кроме сети, которую я отдельно ставил e100).

а что с этим бывают проблемы?

У асусов последних uefi вроде повсюду. Хотел взять какую-то, нагуглил что secureboot там вообще не отключается. Ну, буду брать Gigabyte наверное.

А какой-нибудь производитель вообще обещает официальную поддержку линукс?

Я понимаю, что у меня очень малая выборка для статистики, но можешь прислушаться к совету, можешь нет. Gigabyte именно в плане материнок — худший выбор. С ним вечно проблемы какие-то. Даже если изначально всё будет хорошо, то не факт, что прослужит долго. У меня было 3 материнки от Gigabyte, три от Asus, две от MSI и одна самая первая я не помню от кого. Так вот из этого зоопарка все три гигабайта померли, остальные благополучно были апгрейжены вместе с процессором и всем остальным, проработав исправно до морального устаревания (или работают сейчас). С тех пор остерегаюсь гигабайтовских матерей (а заодно и всего остального железа, хоть и понимаю, что это глупо, но всё таки подсознательно). Не навязываю мнение, просто делюсь опытом.

DSDT возможно кривой.

Брать матплату желательно без secure boot.

Асусы с кривой DSDT? Мсье знает толк в извращениях.

По сабжу: лично я предпочитаю гигабайт. Асусы, особенно бюджетные — шлак редкий, те же P5KPL-* к примеру дохнут массово. Более дорогие — тоже частенько дохнут, порой встречался отвал сокета и т.п., порой попадались дохлые прямо из заводской упаковки (какая-то на 970-м чипсете). Асроки — дешевый ширпотреб с претензией на крутость, качество (особенно бюджетных моделей) удручающее, те же вариации N68UCC мрут как мухи, причем — по неведомым причинам (попадались несколько штук, тупо не видят память — при этом питающие напряжения в норме, мост тоже ни при чем скорее всего — реакция на «термотест» на предмет отвала отрицательная). MSI — в целом ничего, хотя есть сюрпризы (так, к примеру, по ошибке жмакнутая кнопка флэшера во время бута может снести биос — сотрудник очень обрадовался этой недокументированной особенности). Биостар, элиттруп — дешевый ширпотреб, но встречаются и весьма удачные модели как за свою цену, но обычно не среди низшего ценового сегмента.

все, что видел — живы до сих пор. у самого такая была.

а вот жыжабайту их провальную 8IPE1000 я не прощу.

Источник

Как узнать модель материнской платы Linux

Иногда возникает необходимость определить, какая материнская плата используется на вашем компьютере. В операционной системе Windows с этим не возникнет никаких проблем, так как существует множество программ для решения этой задачи. Например, та же CPU-Z.

В Linux подобных утилит тоже хватает, и часть из них уже поставляется вместе с операционной системой, другие нужно устанавливать. Далее я расскажу, как узнать модель материнской платы Linux различными способами.

Как посмотреть модель материнской платы Linux

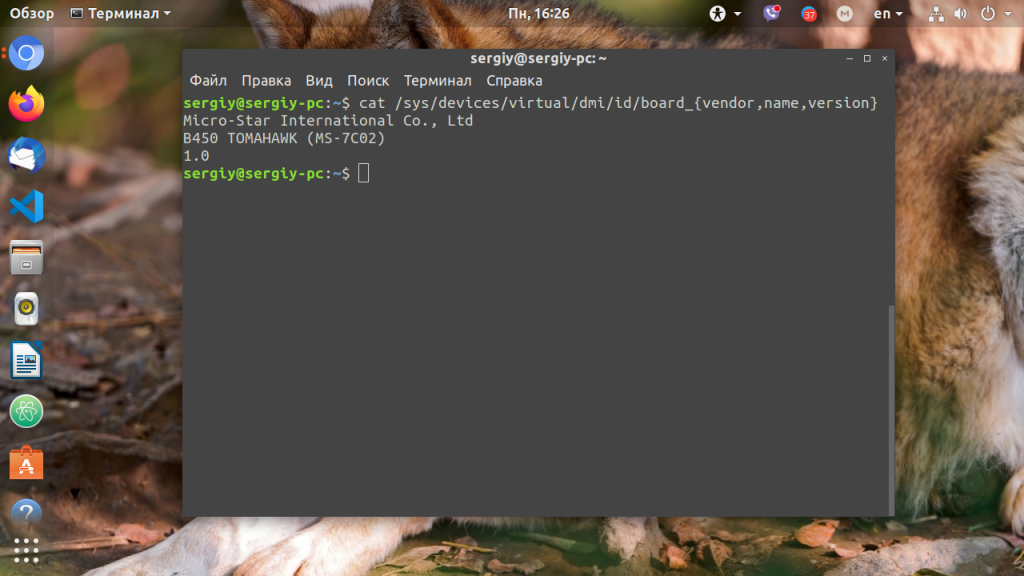

1. Файловая система /sys

Информация обо всём оборудовании компьютера и об операционной системе хранится в файловой системе /sys. Там же вы можете посмотреть производителя, модель и версию материнской платы. Для этого выполните:

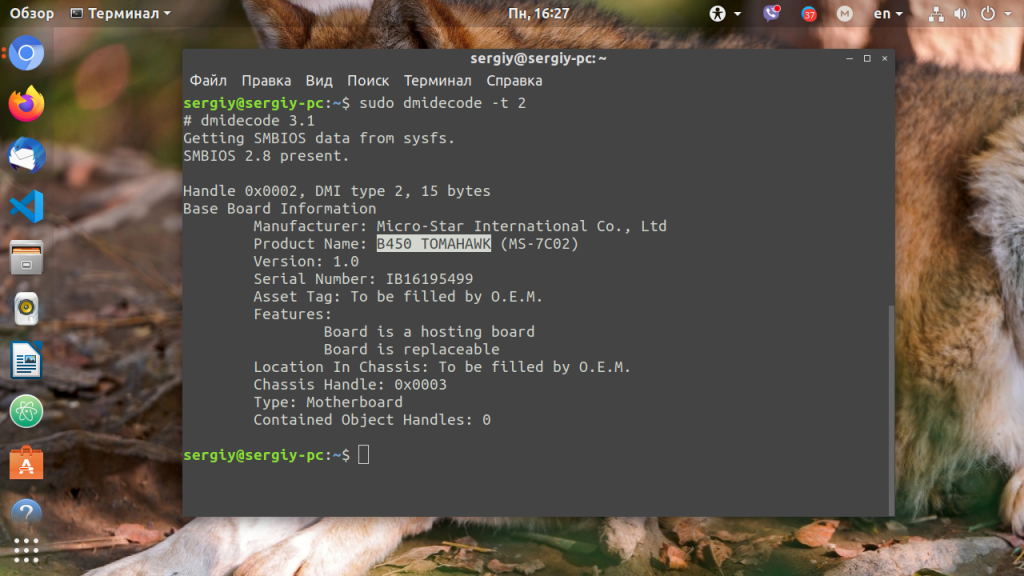

2. Утилита dmidecode

Для просмотра информации об оборудовании удобнее использовать специальные утилиты. Одна из них — dmidecode. Она позволяет посмотреть информацию, записанную в DMI. Для вывода данных о материнской плате используйте опцию -t со значением 2:

sudo dmidecode -t 2

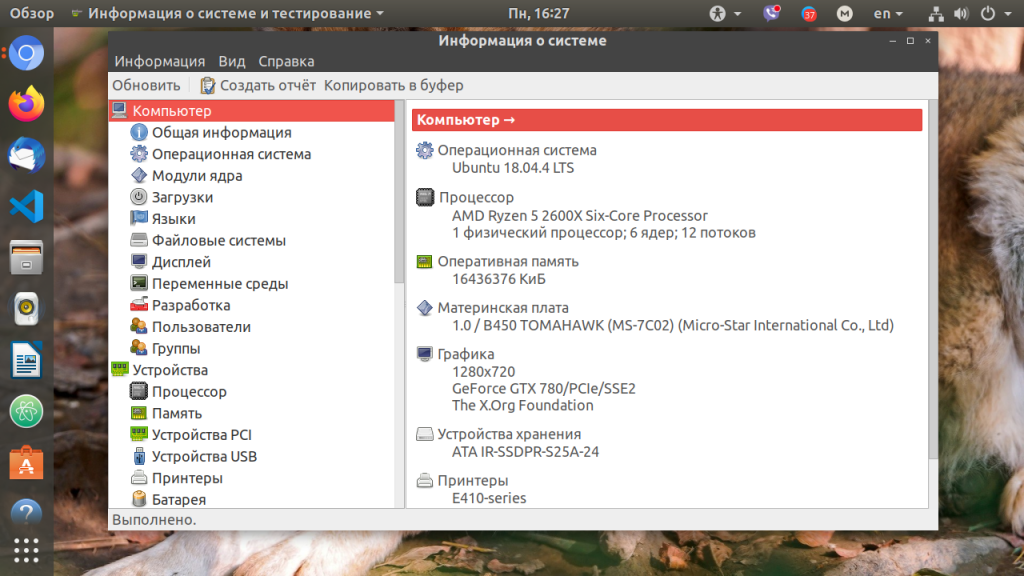

3. Утилита hardinfo

Программа hardinfo позволяет просмотреть информацию об оборудовании компьютера в графическом интерфейсе. Здесь вы легко узнаете модель материнской платы. Но перед использованием программу нужно установить:

sudo apt install hardinfo

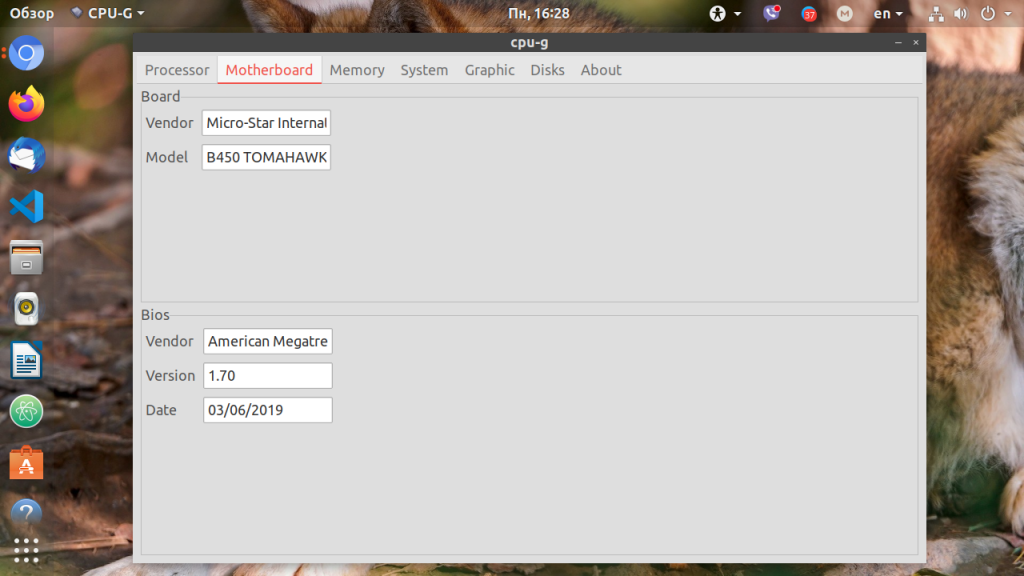

4. Утилита CPU-G

Программа CPU-G — это аналог такой популярной утилиты, как CPU-Z в Linux. Она написана на Python, внешне напоминает CPU-Z. Позволяет увидеть большинство характеристик процессора в графическом интерфейсе, узнать модель платы, которая используется. Для установки утилиты надо использовать PPA:

sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao

sudo apt install cpu-g

В программе нужно открыть вкладку Motherbaord. Здесь отображается версия BIOS, дата выпуска BIOS, а также информация о плате.

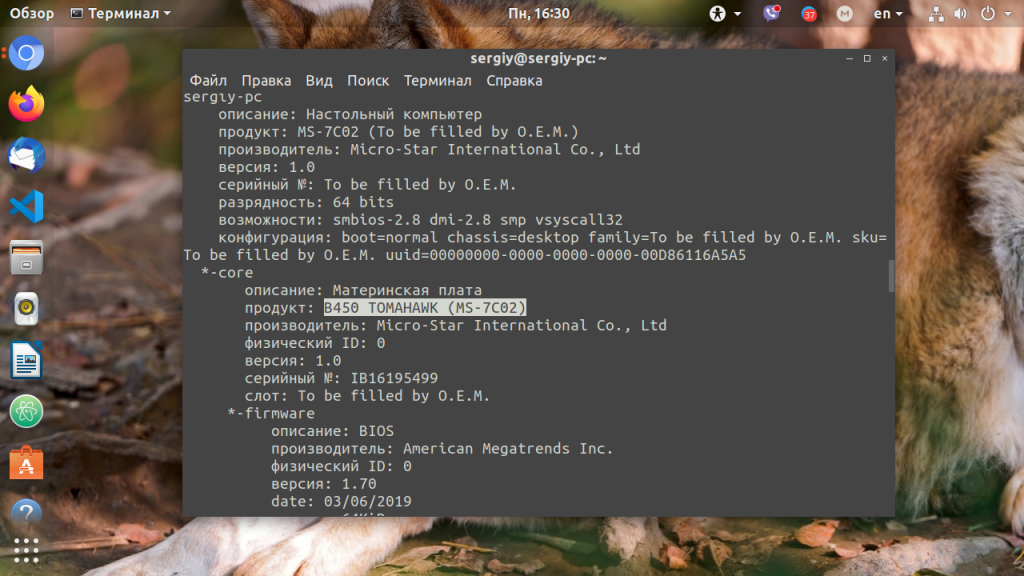

5. Команда lshw

Команда lshw отображает информацию о материнской плате в самом начале своего вывода. Здесь, кроме производителя и модели платы, выводится текущая версия BIOS, что может быть очень удобно, если вы готовитесь к обновлению BIOS.

6. Лог dmesg

Версию BIOS и модель материнской платы можно узнать из лога ядра dmesg. Для этого надо отфильтровать строчку DMI:

dmesg | grep DMI:

Выводы

В этой статье мы рассмотрели несколько способов, как узнать модель материнской платы Linux. Это совсем не сложно, и программ для решения такой задачи хватает с головой. А какие программы используете вы? Напишите в комментариях!

Источник

Жeлезо для Linux. Базовые принципы подбора

Приобщение к миру свободных ОС начинается с установки одной из них на свой компьютер. И потому было бы неплохо, чтобы составляющие его, обобщенно именуемые далее «железом», были адекватны устанавливаемой системе.

Вопрос этот имеет две стороны. Одно дело, если мы приобретаем под новую ОС новую же машину (или капитально апгрейдим старую). В этом случае у нас — полная свобода выбора по потребностям (в пределах возможностей, разумеется). И совсем другое — если существующая машина есть объективная реальность, данная нам в представлениях супруги (супруга) о семейном бюджете: тут уж в эту самую реальность придется тем или иным путем вписываться.

Начнем с первого случая, как более легкого в реализации. Для определенности предположим, что нашей новой ОС будет тот или иной дистрибутив Linux — мало кто решится ставить дома Free- или OpenBSD, не имея веской к тому мотивации 1 . И общая рекомендация тут — проста, как правда: практически все современное железо предпоследнего, так сказать, розлива, будет этой ОС поддерживаться с вероятностью, близкой к 100%. Подчеркиваю — предпоследнего розлива, потому что для какой-либо конкретной новомодной дивайсины, только вчера появившейся на прилавках, такая поддержка может быть еще не реализована. Ведь производители оборудования, за редкими исключениями, не утруждают себя написанием драйверов своих устройств для каких-либо ОС, отличных от Microsoft Windows. И спасение утопающих — оказывается делом рук самих утопающих. Сиречь — сообщества пользователей Linux в самом широком смысле слова (ведь разработчики ее — такие же пользователи, как и мы с вами). К чести сообщества — сроки между появлением нового устройства и реализацией его поддержки сокращаются не по дням, а по часам…

Таким образом, приобретая практически любую современную модель компьютера вкупе с распространенной и стандартной периферией, мы можем быть уверенными, Linux на это хозяйство установится и заработает. За одним важным исключением, на котором обжигалось не одно поколение начинающих пользователей (и, судя по письмам, на эти грабли продолжают наступать с упорством, заслуживающим лучшего применения). А именно: следует всеми возможными и невозможными силами избегать устройств, в названии которых присутствует слово Win, конкретно — win-модемов, win-принтеров и win-сканеров.

И тут помочь может только бдительность часового советской границы: ибо сакраментальное это слово в явном виде в названии потребного устройства может и не присутствовать 2 . Так, 9 из 10 внутренних модемов для шины PCI, выхваченные наудачу из прайс-листа, именно win-модемами и окажутся, хотя никаких прямых указаний на это и не обнаружат. Равным образом и струйный принтер за полсотни ихних денег, и лазерный принтер ценой в 200 тех же единиц окажутся не способными печатать, вне зависимости от того, называются ли они официально win-принтерами, или нет — именно для них используется еще и стыдливый эвфемизм GDI-устройство.

Общего решения эта проблема, насколько мне известно, не имеет. Я встречал информацию о том, что некоторые win-модемы удавалось заставить работать в Linux 3 . Правда, а) видеть этого не приходилось, и б) задача эта может оказаться не вполне тривиальной даже для не очень начинающего пользователя. То же и с принтерами 4 — Lexmark, например, декларирует поддержку печати из Linux для своих даже самых дешевых устройств. Однако возможность, что win-устройство категорически откажется работать в Linux — всегда есть. И не говорите, пожалуйста, что вас не предупреждали.

Но пора перейти ко второй стороне вопроса. Здесь все одновременно и проще, и сложнее. Все существующие на свете старые устройства делятся на две категории — те, что поддерживаются Linux (большая часть), и те, что не поддерживаются и поддерживаться, скорее всего, уже не будут. Последняя категория численно не велика, но мало радости будет их счастливому обладателю.

Что можно предложить практически? Только внимательное изучение списков соместимости (hardware compatibility lists, HCLs) на соответствующих сайтах. Вопреки своему названию, они почти обязательно включают в себя и списки несовместимых устройств. И если непопадание именно вашего устройства в список совместимости — еще не повод для уныния (возможно, его просто никто на сей предмет не тестировал), то попадание его в часть вторую — практически гарантия, что в Linux оно работать не будет. Если, разумеется, лично вы не напишете к нему соответствующий драйвер.

Чтобы не заканчивать на минорной ноте, подчеркну: устройств таких очень и очень мало, они не принадлежат к числу критичных для работы машины (например, ручной сканер на параллельный порт) и большая часть их не только устарела морально, но и самортизирована физически. И, быть может, именно установка новой ОС послужит последним поводом к тому, чтобы от такового избавиться.

| Твердо стоя на платформе, или о процессорах, чипсетах, материнских платах Как известно, компьютеры бывают разные. И различаются они по типу процессора или по видеоподсистеме, объему оперативной памяти и жесткого диска, и еще по многим множествам признаков. Но есть коренной и основополагающий признак, именуемый «платформой». Под понятием этим объединяется сцепка из процессора, материнской платы с ее управляющей логикой и оперативной памяти. Именно эти три компонента определяют не только производительность системы, но и ее совместимость с различным софтом, в первую очередь — с операционными системами. Так какие же из существующих платформ совместимы с открытыми операционными системами? Рассмотрим этот вопрос на примере все той же ОС Linux. Сама по себе Linux может работать на всех машинах, которые могут запускаться, и немножко — на тех, которые запуститься не способны. Однако практическое значение в наших условиях имеет только т.н. архитектура IBM PC, отличительная черта которой — Intel-совместимые процессоры. Производятся они не только фирмой Intel — наряду с Pentium-II/III/4 или Celeron внутри современной машины можно увидеть продукцию и AMD, и VIA, и, даже, говорят, Crusoe (хотя последнее — редко кому из наших соотечественников). Причем — с разбросом величин тактовых частот в два-три раза (от 700-900 МГц до более чем 2 ГГц). Какой же из них окажется оптимальным для использования с Linux? Начнем с того, что самой Linux более или менее до лампочки, какой именно из Inntel-совместимых процессоров имеет место быть. Более того, ядро системы (и, с некоторыми ограничениями, другие ее компоненты) может быть оптимизировано под любой из выпускаемых ныне процессоров (и — под многие, выпуск которых прекращен, типа AMK K-6). А с точки зрения вычислительной мощности — любой процессор, который нынче можно приобрести за пределами антикварной лавки, будет избыточным для большинства пользовательских задач. Если же есть желание достичь максимальной производительности (а какой же русский, простите за банальность, не любит быстрой езды) — следует обратиться к высшим на сегодня достижениям процессоростроения — Intel Pentium 4 или AMD Athlon последних модификаций. И тот, и другой имеют круг задач, на которых они показывают себя во всем блеске. Причем широко распространенные тесты пользователю Linux здесь не помогут. Специфика классических Unix-приложений, функционирующих и в Linux (небольшие монофункциональные утилиты, умеющие только что-то одно, но зато — уж очень хорошо), такова, что достоинства Pentium 4 остаются не задействованными. И потому специальные методы оптимизации для Athlon приводят обычно к лучшим результатам (подчеркну, относительно неоптимизированного ядра, а не друг друга). Правда, с появлением компилятора gcc 3.2 положение изменилось — теперь, оптимизировав систему под свой процессор, пользователь может почувствовать, что это — действительно круто. Однако не все так просто — в игру вступает вторая составляющая платформы — материнская плата. Вернее, ее управляющая логика, именуемая обычно чипсетом. И если сами процессоры от AMD заслуживают только слов добрых и ласковых, чипсеты для них подчас награждаются несколько иными эпитетами. А поскольку их (и материнских плат) производители при латании дыр на пользователей свободных ОС не рассчитывают. В общем, вы понимаете. Материнская плата — часто вместилище не только процессора и управляющей логики. Так, последнее время в моду вошли «мамы» с дополнительными IDE-контроллерами, исполняющими обязанности RAID-массивов (наиболее известны чипы от Promise и High Point). Так вот, Linux поддерживает их в полной мере (в том числе и как загрузочные устройства). Правда, есть риск нарваться на дистрибутив, где эта поддержка не реализована в программе установки. Что, казалось бы, будет непреодолимым препятствием для установки их на диск, подключенный к такому контроллеру? Как бы не так. Почти всегда есть возможность обходного пути. Например, на многих «мамах» RAID-функции таких контроллеров можно отключить аппаратно (соответствующей перемычкой). И в результате Linux увидит просто еще один обычный IDE-контроллер, и обойдется с ним должным образом. Конечно, RAID-массивом при этом придется пожертвовать, но, положа руку на сердце — а за каким нужен он на домашней машине? Если же возможности отключения RAID-функций не предусмотрено — можно временно переключить диск на основной IDE-контроллер, установить систему, должным образом сконфигурировать ядро и затем вернуть все взад. Не то что бы я рекомендую последний способ — но в любом случае нужно помнить: в Linux нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики (при условии размышлений и чтения документации, разумеется). Наконец, последний компонент понятия платформы — память. Тут все абсолютно просто — Linux способна работать с любым ее типом. И не нужно гнаться за новомодностями типа RIMM и DDR — возможностей стандартной SDRAM вполне достаточно. Более того, рискну высказать мысль, крамольную с точки зрения записного «железячника» (но — проверенную на собственном опыте). Вследствие специфики Unix-приложений, о которой я уже упоминал, низкая латентность SDRAM по сравнению и с RIMM, и DDR (то есть, грубо говоря, большее быстродействие при произвольном доступе) оказывает большее влияние на производительность, чем высокая пропускная способность «продвинутых» типов памяти. И потому нелепая, казалось бы, связка Pentium-4 с чипсетом i845 и SDRAM обеспечивает прекрасные результаты на большинстве задач. Последнее особенно впечатляет, если вспомнить о разнице в цене между SDRAM и ее продвинутыми сестрами. Немаловажный фактор, потому как уж к чему Linux не равнодушна — так это к объему памяти. Пресловутые 4 Мбайта — для настольной машины под Linux лежат в области мифов и легенд Древней Греции и сопредельных стран (хотя этого может быть вдоволь для сетевого роутера или почтового сервера). Для работы, скажем, под KDE или GNOME комфортный минимум лежит где-то на 128 Мбайтах. Хотя что-то полегче, типа оконных менеджеров Blackbox или IceWM, и на 64 Мбайтах будет летать со страшной научно-фантастической силой. Тем не менее, лишняя память в Linux никогда лишней не окажется — ОС эта в состоянии использовать все, что имеется. |

- Большая часть материала статьи вполне применима и к FreeBSD. OpenBSD для «настольного» применения не предназначена. вернуться

2. На самом деле, в большинстве случаев не присутствует. — Ред. вернуться

Источник