- Операционные системы Astra Linux

- Настройка Exim4 / Dovecot в Astra Linux SE 1.5

- Исходные данные и задачи

- Настройка сети

- Инициализация домена

- Установка и настройка почтовых сервисов.

- Dovecot

- DATAENGINER

- Настройка почтового клиента Mozilla в Astra Linux

- Почтовый сервер на Linux

- SMTP-сервер

- Компоненты почтовой службы

- Установка почтового сервера

- Настройка сервера

- Проверка очереди сообщений

- Тестирование почтового сервера

- Борьба со спамом

- Защита SMTP-соединения

- Основы протоколов POP3 и IMAP

- Установка Dovecot

- Настройка Dovecot

- Итоги

Операционные системы Astra Linux

Оперативные обновления и методические указания

Операционные системы Astra Linux предназначены для применения в составе информационных (автоматизированных) систем в целях обработки и защиты 1) информации любой категории доступа 2) : общедоступной информации, а также информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информации ограниченного доступа).

1) от несанкционированного доступа;

2) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 5, пункт 2).

Операционные системы Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition разработаны коллективом открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии» и основаны на свободном программном обеспечении. С 17 декабря 2019 года правообладателем, разработчиком и производителем операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» является ООО «РусБИТех-Астра».

На web-сайтах https://astralinux.ru/ и https://wiki.astralinux.ru представлена подробная информация о разработанных операционных системах семейства Astra Linux, а также техническая документация для пользователей операционных систем и разработчиков программного обеспечения.

Мы будем признательны Вам за вопросы и предложения, которые позволят совершенствовать наши изделия в Ваших интересах и адаптировать их под решаемые Вами задачи!

Репозитория открытого доступа в сети Интернет для операционной системы Astra Linux Special Edition нет. Операционная система распространяется посредством DVD-дисков.

Информацию о сетевых репозиториях операционной системы Astra Linux Common Edition Вы можете получить в статье Подключение репозиториев с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов.

В целях обеспечения соответствия сертифицированных операционных систем Astra Linux Special Edition требованиям, предъявляемым к безопасности информации, ООО «РусБИтех-Астра» осуществляет выпуск очередных и оперативных обновлений.

Очередные обновления (версии) предназначены для:

- реализации и совершенствования функциональных возможностей;

- поддержки современного оборудования;

- обеспечения соответствия актуальным требованиям безопасности информации;

- повышения удобства использования, управления компонентами и другие.

Оперативные обновления предназначены для оперативного устранения уязвимостей в экземплярах, находящихся в эксплуатации, и представляют собой бюллетень безопасности, который доступен в виде:

- инструкций и методических указаний по настройке и особенностям эксплуатации ОС, содержащих сведения о компенсирующих мерах или ограничениях по примене- нию ОС при эксплуатации;

- отдельных программных компонентов из состава ОС, в которые внесены изменения с целью устранения уязвимостей, инструкций по их установке и настройке, а также информации, содержащей сведения о контрольных суммах всех файлов оперативного обновления;

- обновлений безопасности, представляющих собой файл с совокупностью программных компонентов из состава ОС, в которые внесены изменения с целью устранения уязвимостей, а также информации, содержащей сведения о контрольных суммах всех файлов обновлений безопасности, указания по установке, настройке и особенностям эксплуатации ОС с установленными обновлениями безопасности.

Ввиду совершенствования нормативно-правовых документов в области защиты информации и в целях обеспечения соответствия информационных актуальным требованиям безопасности информации, а также обеспечения их долговременной эксплуатации, в том числе работоспособности на современных средствах вычислительной техники, рекомендуется на регулярной основе планировать проведение мероприятий по применению очередных и оперативных обновлений операционной системы.

Источник

Настройка Exim4 / Dovecot в Astra Linux SE 1.5

Исходные данные и задачи

Необходимо настроить сервер электронной почты, работающий в рамках домена Astra Linux 1.5 SE. Исходные данные:

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Имя домена | local.net |

| FQDN сервера | server.local.net |

| IP-адрес сервера | 192.168.0.1 |

| Маска сети: | 255.255.255.0 |

Настройка сети

Отключаем графический менеджер управления сетевыми подключениями wicd .

Прописываем настройки сети в файле /etc/network/interfaces

После этого нужно выполнить перезапуск демона сети:

В документации к демону networking написано, что команда restart является устаревшей и работает не так, как ожидается.

Необходимо в файле /etc/hosts прописать соответствие FQDN сервера и его IP-адреса, а также задать hostname

В файле /etc/hostname меняем краткое имя компьютера server на полное server.local.net , а также изменяем текущее значение системной переменной:

Инициализация домена

Действуем согласно официальной инструкции от РусБиТех:

Появится уведомление о том, что команда init уничтожит всю базу данных LDAP и Kerberos, будут остановлены и перезапущены службы, и упадет с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и падет на третью часть рек и на источники вод. Отвечаем утвердительно

Попросят ввести пароли для доступа к базе данных Kerberos и пароль администратора Astra Linux Directory. Лучше записать куда-нибудь, потому что понадобится ещё не раз.

Спустя какое-то время на экране появится сообщение:

Установка и настройка почтовых сервисов.

Необходимо установить три пакета:

| Пакет | Описание |

|---|---|

| exim4-daemon-heavy | Передает сообщения и умеет работать с мандатными метками. |

| dovecot-imapd | Умеет отдавать почту клиентам. |

| dovecot-gssapi | Умеет принимать авторизацию на сервере через Kerberos (ALD). |

Отдельно отмечу, что сразу же после установки нужно будет запустить конфигурирование exim4 .

Процесс настройки exim4 не очень сложный, но нужно правильно ответить на несколько вопросов.

| Вопрос | Ответ |

|---|---|

| Общий тип почтовой конфигурации | интернет-сайт; приём и отправка почты напрямую, используя SMTP |

| Почтовое имя системы: | local.net |

| IP-адреса, с которых следует ожидать входящие соединения SMTP: | 192.168.0.1 |

| Другие места назначения, для которых должна приниматься почта: | local.net |

| Домены, для которых доступна релейная передача почты: | Оставляем пустым |

| Машины, для которых доступна релейная передача почты: | Оставляем пустым |

| Сокращать количество DNS-запросов до минимума (дозвон по требованию)? | Нет |

| Метод доставки локальной почты: | Maildir формат в домашнем каталоге |

| Разделить конфигурацию на маленькие файлы? | Да |

Теперь нужно удалить из каталога /var/mail файл с именем пользователя, созданного при установке системы (у меня обычно administrator ).

Создадим сервисы ALD для работы с почтой:

Указывая имя сервиса, важно помнить, что после слеша указывается то же самое имя сервера, что и в файле /etc/hostname . Если даже в настройках Bind вы потом укажете, что mail.local.net и smtp.local.net являются всего лишь псевдонимами для server.local.net , почта работать не будет, потому что Kerberos очень строго проверяет этот параметр.

После создания файла ключей нужно предоставить доступ к нему для dovecot :

Dovecot

Выполняем настройку dovecot . Если убрать все комментарии из файлов, то получится примерно следующее (в тех файлах, где меняли):

Источник

DATAENGINER

Добрый день, дорогие читатели! Одной из ключевых функций в любой операционной системе является возможность отправки и приема электронных сообщений. В настоящее время любая операционная система поставляется вместе с предустановленным почтовым клиентом.

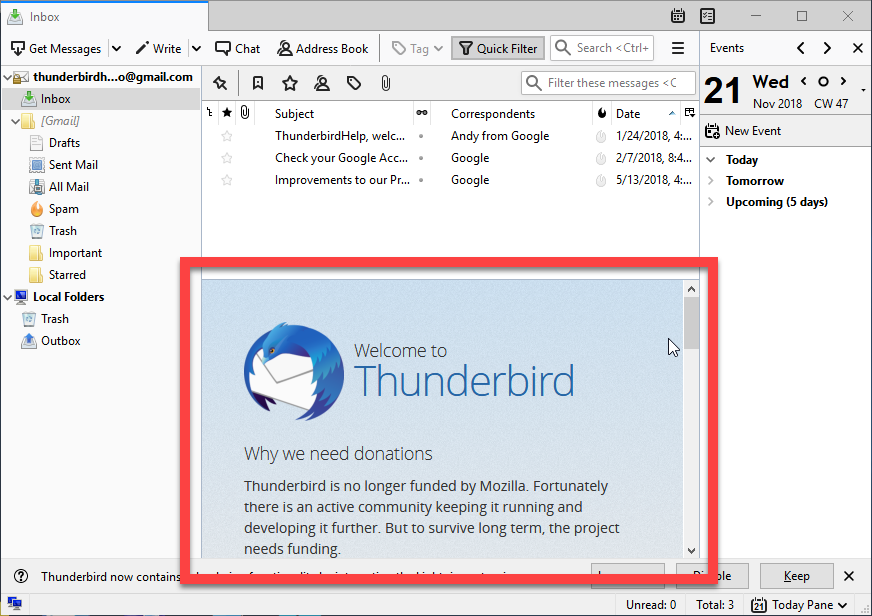

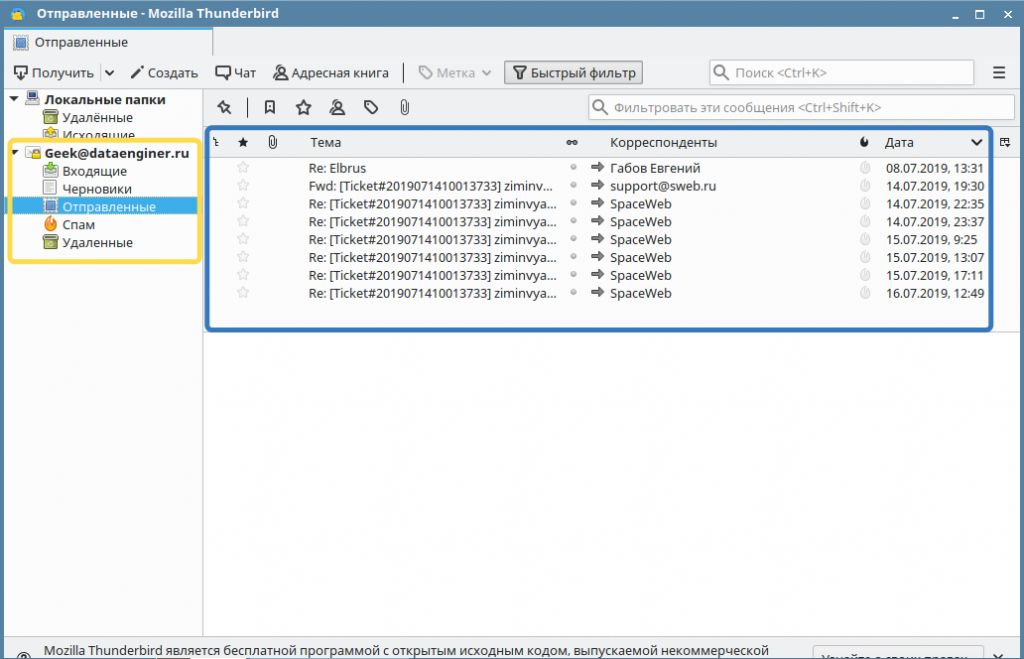

Большинство различных дистрибутивов Linux поставляется с предустановленным почтовым клиентом Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird имеет длительную историю разработки и является, пожалуй самым стабильным почтовым пакетом для ОС Linux, к тому же существует версия почтового клиента и для ОС Windows.

Astra Linux не стали делать исключение и по умолчанию Astra Linux поставляет вместе с клиентским пакетом Mozilla ThunderBird. Давай рассмотрим как в данном клиенте настроить подключение к почтовому серверу. Для примера я буду подключать один из своих почтовых ящиков который находится на корпоративной почте yandex.

Настройка почтового клиента Mozilla в Astra Linux

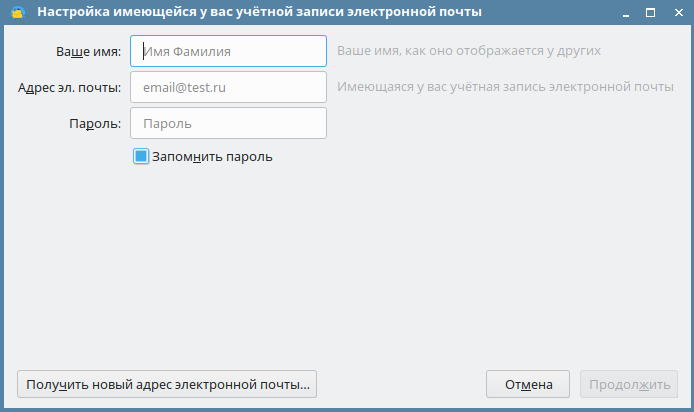

Запустим приложение и во время первого запуска перед нами сразу же поверх клиента Mozilla появится окно настройки учетной записи.

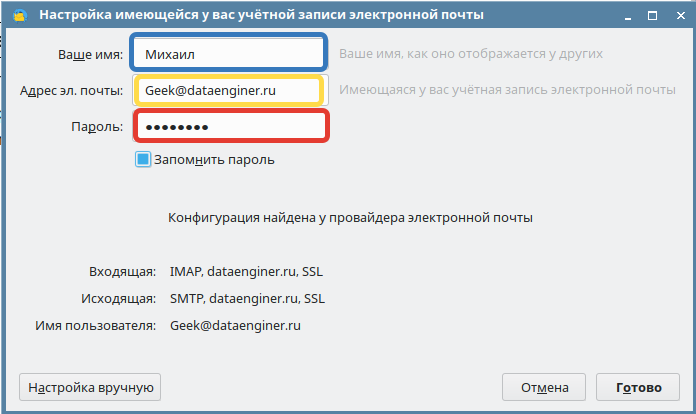

Далее укажем имя владельца почтового ящика, сам логин электронной почты и пароль от электронной почты. По умолчанию в качестве почтового сервера Mozilla Thunderbird будет использовать имя домена (указывается после «@»).

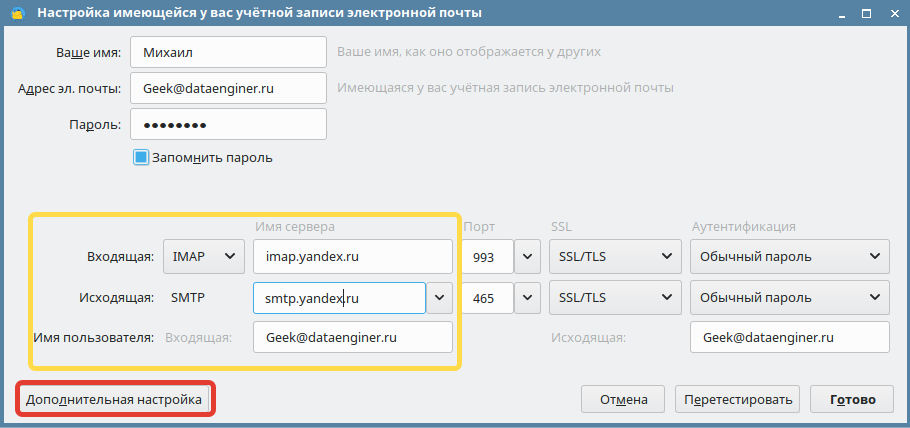

Так как я использую корпоративную почту от Yandex, то если я оставлю текущую конфигурацию серверов входящей почты, появится ошибка пароля после создания учетной записи. Поэтому необходимо будет нажать на кнопку настройка вручную. Обратите внимание если вы используете свой почтовый сервер или электронную почту вида: *@yandex.ru, *@mail.ru, *@gmail.com, то данных настроек будет достаточно и вы можете нажать готово.

В качестве почтовых серверов я установлю сервера yandex.ru. Подробнее с параметрами вы можете ознакомиться здесь: https://yandex.ru/support/mail/mail-clients.html

После изменения адресов IMAP и SMTP сервера, нажмем на кнопку готово.

В боковом меню Mozilla Thunderbird появится новая учетная запись начнется загрузка сообщений с почтового ящика, а загрузка сообщений может пройти как почти мгновенно так и занять длительное время.

Теперь вы можете проверить работу клиента отправив саму себе сообщение, если оно отобразится во входящих значит вы успешно настроили клиент. Теперь можете приступать к дальнейшей работе с данным почтовым клиентом.

А какие еще почтовые клиенты Вам интересно рассмотреть? Ждем ваши ответы в комментариях!

Источник

Почтовый сервер на Linux

Как наладить работу почтового сервера, умеющего принимать и отправлять электронную корреспонденцию, бороться со спамом, взаимодействовать с клиентами? На самом деле, всё довольно просто.

Сегодня поговорим о почтовых серверах на Linux. Мы расскажем о том, как настроить сервер, о широко распространённом в интернете протоколе SMTP, а также о других протоколах, таких, как POP и IMAP. В итоге вы окажетесь обладателем полноценной системы для работы с электронной почтой.

Начнём с SMTP-сервера на Linux

SMTP-сервер

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) определяет правила пересылки почты между компьютерами, при этом, он не регламентирует правила хранения или визуализации сообщений. Это системно-независимый протокол, то есть, отправитель и получатель почты могут иметь различные ОС.

SMTP требует лишь чтобы сервер был способен отправлять обычный ASCII-текст другому серверу, используя порт 25, который является стандартным портом SMTP.

Сегодня в большинство дистрибутивов Linux встроены две наиболее распространённых реализации SMTP: sendmail и postfix.

Sendmail — это популярный почтовый сервер с открытым кодом, используемый во многих дистрибутивах Linux. К его минусам можно отнести несколько усложнённую архитектуру и недостаточно высокий уровень защиты.

Postfix — система немного более продвинутая, при разработке этого почтового сервера особое внимание было уделено вопросам безопасности.

Компоненты почтовой службы

Типичная почтовая служба состоит из трёх основных компонентов:

Почтовый клиент, который ещё называют почтовым агентом (Mail User Agent, MUA). Именно с ним взаимодействует пользователь, например — это почтовые клиенты Thunderbird или Microsoft Outlook. Они позволяют пользователю читать почту и писать электронные письма.

Почтовый сервер, или агент пересылки сообщений (Mail Transport Agent, MTA). Этот компонент ответственен за перемещение электронной почты между системами, этим занимаются, например, Sendmail и Postfix.

Агент доставки электронной почты (Mail Delivery Agent, MDA). Этот компонент ответственен за распределение полученных сообщений по почтовым ящикам пользователей. Например, это Postfix-maildrop и Procmail.

Установка почтового сервера

Для настройки нашего сервера был выбран пакет Postfix. Это — популярный среди системных администраторов выбор, стандартный почтовый сервер в большинстве современных дистрибутивов Linux.

Начнём, проверив, установлен ли Postfix в системе:

Если обнаружить Postfix не удалось, установить его, например, в дистрибутивах, основанных на Red Hat, можно с помощью такой команды:

Затем запустим службу postfix и организуем её автозапуск при загрузке системы:

В дистрибутивах, основанных на Debian, вроде Ubuntu, установить Postfix можно так:

В ходе установки будет предложено выбрать конфигурацию сервера. Среди доступных четырёх вариантов (No configuration, Internet site, Internet with smarthost, Satellite system and Local only), мы выберем No configuration, что приведёт к созданию необходимых Postfix учётных записей пользователя и группы.

Настройка сервера

После установки почтового сервера Postfix, его нужно настроить. Большинство конфигурационных файлов находятся в директории /etc/postfix/.

Главный конфигурационный файл Postfix можно найти по адресу /etc/postfix/main.cf. Здесь имеется множество параметров, рассмотрим самые важные.

Этот параметр используется для указания имени хоста почтовой системы. Это — имя хоста в интернете, для которого Postfix будет получать почту.

Типичные примеры имён хостов почтовых серверов — mail.example.com и smtp.example.com.

Настраивают этот параметр так:

Эта настройка позволяет указать почтовый домен, обслуживанием которого занимается сервер, например — example.com:

Этот параметр позволяет указать доменное имя, используемое в почте, отправленной с сервера. Присвоим ему значение $mydomain:

В настройках можно ссылаться на параметры, добавляя знак $ перед именем переменной.

Этот параметр содержит список доменов, которые сервер Postfix будет считать конечными пунктами назначения для входящей почты.

В нашем случае здесь будут имя хоста сервера и доменное имя, но данный параметр может содержать и другие имена:

Почтовый сервер Postfix может использовать два режима доставки почты:

- Непосредственно в почтовый ящик пользователя.

- В центральную директорию очередей, при этом почта попадает в папку /var/spool/mail, где имеется файл для каждого пользователя.

Эта переменная — важный параметр настройки. Она позволяет указывать то, какие сервера могут пересылать почту через сервер Postfix.

Обычно разрешают передачу почты только от локальных клиентских компьютеров. В противном случае вашим сервером могут заинтересоваться спамеры.

Если неправильно настроить параметр mynetworks, спамеры вполне смогут воспользоваться сервером как ретранслятором почты. Это очень быстро приведёт к тому, что какая-нибудь система борьбы со спамом поместит его в один из чёрных списков, вроде DNS Blacklist (DNSBL), или Realtime Blackhole List (RBL). Как только сервер попадёт в подобный список, очень немногие смогут получить письма, отправленные с его помощью.

Вот как может выглядеть настройка этого параметра:

Эта переменная позволяет задать ответ, который возвращает сервер при подключении клиентов.

Лучше всего поменять это значение так, чтобы оно не указывало на то, какой именно используется почтовый сервер.

Эта переменная позволяет задавать версию IP, которую будет использовать Postfix при установлении соединений.

Для того, чтобы изменения, внесённые в конфигурационные файлы, вступили в силу, службу Postfix надо перезагрузить:

На самом деле, в конфигурационном файле Postfix можно ещё много чего настроить. Например — управлять уровнями безопасности, задавать опции отладки и другие параметры.

Возможно, настраивая сервер, вводя значения параметров, вы допустите ошибку. Проверить правильность настроек можно с помощью такой команды:

С помощью этого средства можно найти строку, в которой допущена ошибка, и исправить её.

Проверка очереди сообщений

Иногда очередь почтовых сообщений переполняется. Это может быть вызвано множеством факторов, вроде сетевой ошибки, или по любой причине, способной задержать отправку почты.

Для того чтобы проверить очередь сообщений, воспользуйтесь такой командой:

Она выведет сообщения, находящиеся в очереди. Если очередь переполнена и на отправку сообщения уходит по несколько часов, можно инициировать процесс отправки сообщений такой командой:

Если теперь проверить очередь, она должна оказаться пустой.

Тестирование почтового сервера

После настройки сервера на Postfix, его надо протестировать. Первый шаг в тестировании — использование локального почтового клиента, вроде mailx или mail (это — символьная ссылка на mailx).

Попробуйте отправить письмо кому-нибудь, чей адрес обслуживается на том же сервере, а если это сработает — отправьте письмо на адрес, который находится где-нибудь ещё.

Затем попробуйте принять письмо, отправленное с другого сервера.

Если вы столкнётесь с проблемами — проверьте логи. В дистрибутивах, основанных на Red Hat, то, что вам надо, можно найти по адресу /var/log/maillog. В Debian-дистрибутивах нужный файл можно найти здесь: /var/log/mail.log, или же по пути, заданному в настройках rsyslogd. Вот, если нужно, материал о логировании в Linux, и о том, как настраивать rsyslogd.

Если проблемы всё ещё не решены, попытайтесь проверить настройки DNS, взгляните на MX-записи, используя сетевые команды Linux.

Борьба со спамом

Существует немало решений для выявления среди почтовых сообщений нежелательных писем — спама. Одно из лучших — проект с открытым исходным кодом SpamAssassin.

Установить его можно так:

Затем надо запустить соответствующую службу и добавить её в автозагрузку:

После установки SpamAssassin, взгляните на его настройки в файле /etc/mail/spamassassin/local.cf.

SpamAssassin умеет отличать обычные письма от спама, основываясь на результатах исследования корреспонденции с помощью различных скриптов. Результаты проверок оцениваются в баллах.

Чем выше итоговая оценка письма — тем выше и вероятность того, что оно является спамом.

В конфигурационном файле параметр required_hits 5 указывает на то, что SpamAssassin пометит сообщение как спам, если его рейтинг составляет 5 или выше.

Параметр report_safe принимает значения 0, 1, или 2. Установка его в 0 означает, что письма, помеченные как спам, пересылаются в исходном виде, но их заголовок модифицируется с указанием на то, что они являются спамом.

Если этот параметр установлен в значение 1 или 2, SpamAssassin сгенерирует отчёт и отправит его получателю.

Разница между значениями 1 и 2 заключается в том, что в первом случае спам-сообщение будет закодировано в формате message/rfc822, а во втором — в формате text/plain.

Кодирование text/plain безопаснее, так как некоторые почтовые клиенты исполняют сообщения формата message/rfc822, что при определённых условиях может привести к заражению клиентского компьютера вирусом.

После установки и настройки SpamAssassin, нужно интегрировать его с Postfix. Пожалуй, легче всего это сделать с помощью использования procmail.

Создадим файл /etc/procmailrc и добавим в него следующее:

Затем отредактируем файл настроек Postfix — /etc/postfix/main.cf, задав параметр mailbox_command следующим образом:

И, наконец, перезапустим службы Postfix и SpamAssassin:

Надо сказать, что SpamAssassin не всегда распознаёт спам, что ведёт к наполнению почтовых ящиков ненужными письмами.

К счастью, сообщения, прежде чем они достигнут почтового сервера на Postfix, можно фильтровать, используя Realtime Blackhole Lists (RBLs). Это снизит нагрузку на почтовый сервер и поможет сохранить его в чистоте.

Откройте конфигурационный файл Postfix /etc/postfix/main.cf, измените параметр smtpd_recipient_restrictions и настройте другие параметры следующим образом:

Затем перезагрузите сервер Postfix:

Вышеприведённые чёрные списки используются чаще всего, но вы можете найти и другие подобные сервера.

Защита SMTP-соединения

Лучше всего передавать SMTP-трафик по TLS для защиты его от атаки через посредника.

Для начала нужно сгенерировать сертификат и ключ с использованием команды openssl:

Затем надо добавить в файл настроек Postfix /etc/postfix/main.cf следующее:

И, наконец, нужно перезагрузить службу Postfix:

Теперь, при подключении клиента к серверу, нужно выбрать TLS. Тут вы, при первой отправке почты после изменении настроек, увидите предупреждение, так как сертификат не подписан.

Основы протоколов POP3 и IMAP

Итак, мы наладили процесс отправки и получения электронных писем по SMTP, но на этом организация полноценной почтовой службы не заканчивается. Рассмотрим следующие ситуации:

- Пользователям нужны локальные копии электронных писем для их просмотра без подключения к интернету.

Почтовые клиенты пользователей не поддерживают формат файлов mbox. Это — простой текстовый формат, который могут читать многие консольные почтовые клиенты, вроде mailx и mutt.

Пользователи не могут постоянно пользоваться быстрым подключением для доступа к файловой системе сервера и для работы с mbox-файлами, в итоге нужно сделать локальную копию для работы с ними без подключения к сети.

Для того, чтобы учесть все эти особые случаи, были созданы другие протоколы. Их можно описать как протоколы для доступа к электронной почте.

Сильнее всего распространены два популярных протокола доступа к почте — POP (Post Office Protocol), и IMAP (Internet Message Access Protocol).

В основе POP лежит очень простая идея. Центральный почтовый сервер на Linux всё время подключён к интернету, он получает и сохраняет письма для всех пользователей. Все полученные письма остаются в очереди на сервере до тех пор, пока пользователь не подключится к нему по протоколу POP и не загрузит письма.

Когда пользователь хочет отправить письмо, почтовый клиент обычно передаёт его через центральный сервер по SMTP.

Обратите внимание на то, что SMTP-сервер и POP-сервер могут без проблем работать на одной и той же машине. В наши дни это — обычная практика.

Возможности, вроде хранения исходных экземпляров писем пользователей на сервере с хранением на клиенте лишь кэшированных копий, в POP отсутствуют. Это привело к разработке протокола IMAP.

Используя IMAP, сервер будет поддерживать три режима доступа к почте:

- Онлайн-режим похож на прямой доступ к файловой системе на почтовом сервере.

- Оффлайн-режим похож на то, как работает POP, когда клиент отключается от сети после получения своих писем. В этом режиме сервер обычно не хранит копии писем.

- Автономный режим позволяет пользователям хранить кэшированные копии своих писем, а сервер так же хранит копии этих писем.

Существуют различные реализации IMAP и POP, в этой сфере весьма популярен сервер Dovecot, который позволяет работать с обоими протоколами.

Сервера POP3, POP3S, IMAP, и IMAPS слушают, соответственно, порты 110, 995, 143, и 993.

Установка Dovecot

Большинство дистрибутивов Linux содержат предустановленный Dovecot, однако, его можно установить и самостоятельно. В системах, основанных на Red Hat, это делается так:

В системах, основанных на Debian, функционал IMAP и POP3 предоставляются в двух разных пакетах:

Тут вам предложат создать самозаверенный сертификат для работы с IMAP и POP3 по SSL/TLS. Ответьте на вопрос yes и, при появлении соответствующего запроса, введите имя хоста вашей системы.

Затем можно запустить соответствующую службу и добавить её в автозагрузку:

Настройка Dovecot

Главный файл настроек Dovecot расположен по адресу /etc/dovecot/dovecot.conf. В некоторых дистрибутивах Linux этот файл размещается в папке /etc/dovecot/conf.d/ и, для подключения файлов настроек, используется директива include.

Вот некоторые из параметров, используемых для настройки Dovecot.

protocols: протоколы, которые надо поддерживать.

Здесь lmtp означает Local Mail Transfer Protocol. listen: IP-адрес, который будет слушать сервер.

Здесь звёздочка означает все интерфейсы IPv4, двойное двоеточие означает все интерфейсы IPv6.

userdb: база данных пользователей для аутентификации.

mail_location: это запись в файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf. Выглядит она так:

Dovecot поставляется со стандартными SSL-сертификатами и файлами ключей, которые используются в файле /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf.

Когда пользователь пытается подключиться к Dovecot, сервер покажет предупреждение, так как сертификаты не подписаны. Если нужно, подписанные сертификаты можно приобрести в подходящем центре сертификации.

Не забудьте открыть порты сервера Dovecot на файрволе.

И про SMTP-порт не забудьте.

Затем сохраните правила. Если хотите освежить в памяти особенности работы с iptables в Linux, взгляните на этот материал.

Или, если вы используете firewalld, можете поступить так:

А, если что-то пошло не так, посмотрите лог-файлы /var/log/messages, /var/log/maillog, и /var/log/mail.log.

Итоги

Теперь вы можете настроить почтовую службу на своём Linux-сервере. Как видите, много времени это не займёт. Конечно, у рассмотренных здесь пакетов, вроде Postfix, уйма настроек, но если вы освоили описанную здесь последовательность действий и разобрались с основами, то всё, что вам понадобится, несложно будет выяснить из документации.

Уважаемые читатели! А как вы настраиваете почтовые сервера на Linux?

Источник