Я vs openSUSE

Краткое введение

Данная статья писалась уже давно и в настоящий момент чуть более, чем не актуальна. Посидев немного на openSUSE, я настолько к нему прикипел, что до недавнего времени был был мой основной дистрибутив.

Здравствуйте, уважаемые члены сообщества Habrahabr! В этой заметке я бы хотел рассказать о своих впечатлениях, связанных с попыткой моего возвращения к openSUSE.

Как известно, о дистрибутиве openSUSE ходит мнение, что эта ОС крайне дружественна пользователю, все части которой хорошо пригнаны друг к другу. С частью этого мнения я полностью согласен. По качеству сборки, openSUSE, в моём понимании, близка, или даже стоит в одном ряду с MacOSX. Ни один другой дистрибутив у меня не вызывал подобных чувств. А вот, что касается дружественности пользователю, тут я склонен несколько усомниться. Подробности далее.

С чего всё началось?

Это уже второй мой подход к «снаряду». Первый был несколько лет назад, и был он как бы удачным. Только, на тот момент у меня не было нормального доступа в интернет. Да и с видеочипом ATI были некоторые проблемы. Вот и решил отложить дальнейшее знакомство до лучших времён, заменив его на AgiliaLinux, не помню, какой версии. А когда настали лучшие времена, я решил попробовать Linux Mint, на тот момент 13, с рабочим столом Mate. Так он с тех пор у меня и прижился. И стоял бы он и дальше, да вчера до того мне захотелось посмотреть на что-то новое, что я не выдержал, и установил openSUSE 13.1.

Установка

Как известно, Ubuntu и его браться/сёстры могут загружаться и устанавливаться из iso-образа, лежащего на флешке или на винчестере. А может ли openSUSE сделать то же самое? Думаю, надо попробовать. Не получится, значит не судьба. И пытаться не буду.

Итак, недолгие поиски в интернете привели меня на эту страницу. Недолго думая, я примонтировал образ свежескачанного дистрибутива, забрал с него файл grub.cfg и внёс следующие исправления (выделены жирным шрифтом):

menuentry ‘Installation’ —class opensuse —class gnu-linux —class gnu —class os <

set gfxpayload=keep

loopback loop /openSUSE-13.1-DVD-x86_64.iso

echo ‘Loading kernel . ‘

linuxefi (loop)/boot/x86_64/loader/linux install=hd:////openSUSE-13.1-DVD-x86_64.iso

echo ‘Loading initial ramdisk . ‘

initrdefi (loop)/boot/x86_64/loader/initrd

>

Этот файл вместе с iso-образом я положил на флешку, в корневой каталог, переименовав его в grub-suse.cfg. Ранее я установил на эту же флешку grub2-efi, хотя, как показала практика, делать это не обязательно, если на винчестере уже есть grub2. Как бы там ни было, перезагружаюсь. Появляется меню grub2. Нажатием [Esc] перехожу в командную строку и пишу следующее:

set root=(hd1,1)

insmod /path/to/grub2_modules/loopback.mod

configfile /grub-suse.cfg

Появляется меню. Выбираю первый пункт и, о чудо, загрузка пошла! И мало того, что пошла! Инсталлятор нормально загрузился и так же нормально установил систему. Спустя некоторое непродолжительное время, компьютер перезагрузился в свежеустановленную систему. Апплет обновления показал, что система хочет обновиться. Ну что ж, пусть обновляется. Только для обновления я дал команду sudo zypper up в терминале. А то апплет на панели задач малоинформативен. После обновления подключил Packman и поставил кодеки, сделав для себя несколько открытий, как это правильно делается.

Повторное знакомство с системой

Как я писал выше, это мой второй подход к «снаряду». А значит, если не всё, то многое, должно быть уже знакомо. В принципе, так оно и есть. Но не всё оказалось столь радужно, как я ожидал. Об этом по порядку.

Во первых общее впечатление о KDE какое-то гнетущее. Было время, когда я считал, что KDE – это единственный полноценный рабочий стол, а остальное всё – просто жалкие поделки. Но пожив сначала с AgiliaLinux, а потом и с Linux Mint, я привык сначала к GNOME2, ну а в Mate вообще влюбился. Среда очень проста, быстра, не перегружена красивостями и излишествами. На её фоне, KDE выглядит чем-то большим, чересчур блестящим и довольно тяжеловесным. Пока не установил драйверы от AMD, вентилятор на процессоре периодически то раскручивался, то останавливался.

Описанная выше проблема – это, в общем-то, и не проблема. Это всего лишь дело привычки. А вот проблемы начали появляться несколько позже. Выполняя простые действия, типа сворачивания окон или переключения между ними, иногда экран превращался в нечто непотребное. Изображение выглядело как свалка из треугольников. Перемещая мышь по столу, вся эта куча треугольников шевелилась и ничего разобрать в этой мешанине не представлялось возможным. Помогало только переключение на первую системную консоль с последующей командой sudo /etc/init.d/xdm restart. Столкнувшись с такой проблемой раз пять, я просто выключил визуальные эффекты. Теперь проблем нет, но нет и чего-то такого этакого, непривычного. Ну да ладно. Главное, всё работает, и без грубых перезагрузок.

Затем проявлась проблема с IPTV. Просто не показывает и всё тут, хотя все необходимые кодеки есть. Проблема крылась в брандмауэре. Дело в том, что в openSUSE он по умолчанию активен. И, кроме всего прочего, гасит все широковещательные рассылки. Что ж, открываем /var/log/firewall, читаем последние строки, находим в них широковещательный адрес и вставляем его в список пользовательских правил брандмауэра. В итоге всё работает.

Пока это вроде бы все проблемы. И как видно, проблемы эти решаемы. Но просты они не для новичка. Не зная, куда копать, можно быстро разочароваться в системе. Взять хотя бы установку кодеков. В сети есть множество описаний процесса, но мало где хоть что-то говорится о «смене поставщика». Поначалу, предложение обновить пакеты со сменой поставщика, вызывало у меня сомнения и боязнь сломать систему. Уже потом я обнаружил, что можно зайти в GUI zypper’а (до этого я пользовался командной строкой – привычка) и выбрать нужную мне версию. При этом, зависимые пакеты будут также заменены на пакеты от этого же поставщика.

Система установлена. С пакетами проблем нет. Видео, аудио и ТВ работают. Казалось бы, пользуйся и радуйся! Но, постоянно гложет какое-то непонятное чувство. Постоянно присутствует желание не ждать Mint’а 17, а прямо сейчас вернуть 16-й, снеся openSUSE. При этом, что-то останавливает. Что ж, поживём – решим, что делать дальше…

Источник

openSUSE как альтернатива Ubuntu

Статья для тех, кого не устраивают последние релизы Ubuntu, и тех, кто ищет ей достойную замену.

Вы распрощались с Windows и начали пользоваться операционной системой Ubuntu. Наверняка именно её вам порекомендовали как новичку в мире Linux. Но вот беда: вас замучили сбои, тормоза и глюки. Работает Ubuntu весьма неповоротливо, особенно её последние релизы.

В общем-то, ничего удивительного в этом нет, ведь эта операционная система базируется на нестабильной ветке дистрибутива Debian. К тому же, в последнее время её разработчики чрезмерно охвачены страстью к экспериментаторству, постоянно добавляют новые «плюшки» и «свистелки», неоправданно утяжеляя систему.

Вам же нужна стабильная и не слишком прожорливая операционная система для повседневной работы, а не для любования трёхмерными визуальными эффектами. Следовательно, рано или поздно вы начнёте искать дистрибутив, способный заменить Ubuntu на вашем компьютере.

Вам могут порекомендовать Mandriva. Однако в последнюю пару лет эту ОС делают совершенно бессовестно. Релиз 2009-го вымогает деньги за проприетарные кодеки мультимедиа, свободные не работают. В версии 2010-го невозможно устанавливать софт и осуществлять обновления, потому что программы для этих важных действий сделаны очень кривыми руками. Неудивительно, что компания Mandriva фактически разорилась.

А ещё вам посоветуют Fedora. Данный дистрибутив немного лучше предыдущего. Хотя тоже не без ущербности. Уж если такая банальная программа как медиаплеер Totem в четырнадцатом релизе рушится, то что тут говорить о качестве ОС, и так ясно, что делалась она, как говорится, спустя рукава.

Runtu, Linux Mint, Crunchbang — это всё разновидности Ubuntu. Подобных «ремиксов» и «респинов» нынче много. Как в них ни старались исправить недоработки, но всё равно большинство глюков сохранилось. Правда, создатели Linux Mint делают попытки перейти на базу Debian, на её тестовую ветку. Возможно, в скором времени у них получится превосходный «дружественный» к пользователю дистрибутив, но пока проект ещё достаточно сырой и новичкам не рекомендуется.

Работая в Ubuntu, вы полагали, что графическая оболочка Gnome является довольно тяжеловесной, требующей много системных ресурсов. Но после запуска openSUSE вы поймёте, что с Gnome всё в порядке. Не в порядке — с Ubuntu. Потому что openSUSE, как говорится, летает.

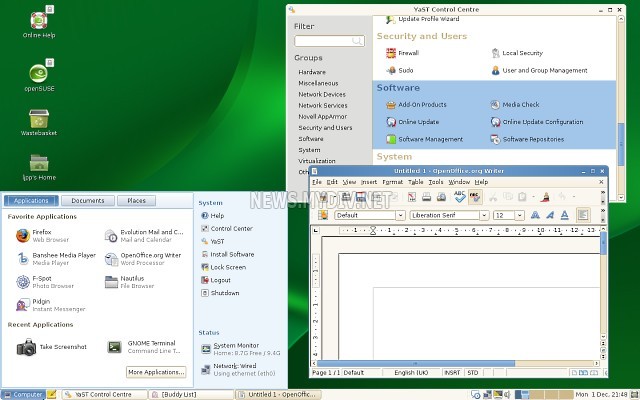

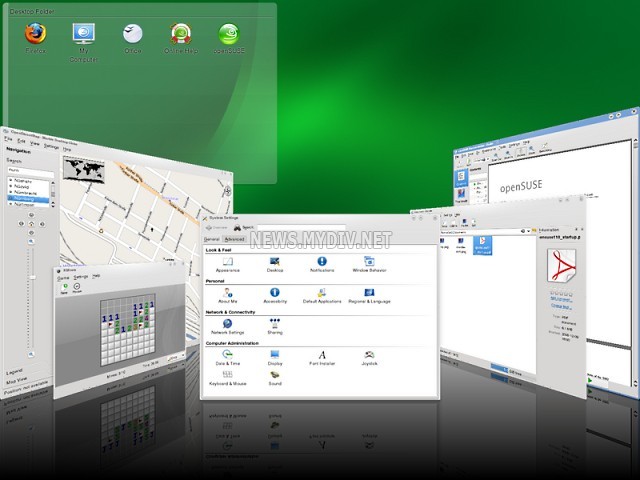

При установке openSUSE на жёсткий диск в качестве графической оболочки можно выбрать как Gnome, так и KDE (по умолчанию 4-й версии).

И вот ведь что удивительно: набор софта — практически такой же, как у Ubuntu, а функционируют программы быстрее. Офисный пакет OpenOffice.org, графический редактор GIMP (впрочем, в Ubuntu по умолчанию его уже нет, начиная с релиза 10.04), браузер Firefox (похоже, оный не запихивают разве что в дистрибутивы с KDE), Transmission для прокачки торрентов, Brazero для выжигания лазерных дисков, ну и так далее. Если бы не оформление, то можно было бы подумать, что это тоже Ubuntu (или Linux Mint, поскольку тональность красок лазурно-изумрудная). Но скорость запуска и отзывчивость после Ubuntu кажутся восхитительными.

Отличия обнаруживаются и при нажатии на кнопку главного меню. Самый интересный пункт — Control Center. Там имеется хорошая программа под названием Yast, позволяющая производить тонкую настройку системы.

Конечно, в первую очередь нас интересует, есть ли поддержка русского языка «из коробки». Да, есть! Раскладка по умолчанию переключается человечной комбинацией клавиш Ctrl+Shift. В режиме LiveCD её индикатор на панели отсутствует, но зато светится лампочка на самой клавиатуре.

Кодеки для мультимедиа изначально, увы, отсутствуют, их нужно скачивать дополнительно (в openSUSE это ни составляет ни малейшей проблемы). Поэтому, если вы хотите проверить, подхватила ли система звуковую плату, то у вас должен быть наготове аудиофайл в несжатом формате wav.

Системный регулятор звука, расположенный на панели Gnome, работает не без юмора: при изменении громкости воспроизводится нечто, напоминающее бульканье. Видимо, такой звук, по идее разработчиков, издаёт хамелеон — символ дистрибутива. Регуляторы в плеерах Totem (он не обрушивается, как в Fedora 14!) и Banshee не булькают.

После выхода Ubuntu 10.10 пользователей «обрадовала» новость о том, что в следующих релизах этой операционной системы по умолчанию будет графическая оболочка Unity. Её «прелести» уже испытали на себе те, кто попробовал версию ОС для нетбуков. Теперь она будет и на десктопах тоже.

Масла в огонь подлило следующее сообщение от компании Canonical: вместо X11 планируется ввести Wayland, совершенно сырой проект. Дух экспериментаторства, как видим, очень силён.

Многим людям всё это внушает неуверенность в завтрашнем дне. Ведь миллионам пользователей компьютеры нужны не для тестирования революционных технологий, а для нормальной повседневной работы, стабильной и без «сюрпризов» в виде отвалившейся поддержки мыши, глюков клавиатуры или видеокарты.

Следовательно, альтернативными дистрибутивами нужно запасаться уже сейчас, потому что ни один пророк не может предсказать, какое новшество разработчики Ubuntu придумают завтра и какими дополнительными неприятностями оно грозит.

Тест-драйв openSUSE показал, что данная ОС действительно уже может составить конкуренцию Ubuntu. Видимо, по этой причине некоторые деятели пытаются опорочить дистрибутив. Говорят, мол, там флэшки надо вручную монтировать, редактировать файлы конфигурации для установки корректного разрешения монитора, да и вообще система якобы плохая.

На самом деле разрешение монитора распознаётся автоматически, флэшки монтируются сразу после подключения, что для современных ОС является нормой, а все настройки легко производятся в графическом интерфейсе Yast. Так что клевета со стороны конкурентов — это косвенное признание качества дистрибутива.

В любом случае, как показало массовое недовольство людей релизом 10.10, ситуация с Ubuntu может ухудшится менее чем через полгода. Значит, установочный диск с openSUSE, вероятно, в ближайшем будущем вам очень даже пригодится.

Даже если и не пригодится, то всё равно ведь человеку всегда приятно осознавать, что есть запасной вариант. Это внушает уверенность и спокойствие.

Уже после того, как статья была готова, в Интернете появилась ошеломляющая новость: компания Novell, поддерживающая разработку openSUSE, продана Microsoft. Целиком и полностью. И хоть сделка ещё не получила одобрения американских антимонопольщиков, поклонники как SUSE, так и openSUSE замерли в тревожном ожидании — что же теперь будет с их любимыми операционками. Говорить об их «смерти» явно преждевременно — в продуктах от Novell есть слишком много превосходных наработок, которые Microsoft долго и безуспешно пыталась разрабатывать собственными силами. И теперь этому «богатству», корпорация из Редмонда пропасть явно не позволит. Так что в том, что SUSE проживёт ещё достаточно долго, нет никаких сомнений. Вопрос только в том, в какой именно форме ?

Источник