- Основы Linux Server для начинающих

- Основные настройки Linux Server

- Настройка пользователей в Linux

- Настройка сети в Linux

- Установка программ в Linux Server

- Как установить локальный сервер на Linux

- Какой локальный сервер выбрать

- Установка Lampp

- Welcome

- Welcome

- 3. Конфигурация Apache-сервера

- Настройка FTP-сервера

- 1. Установка

- 2. Создание локальной учетной записи

- 3. Конфигурация

- 4. Создание базы данных

- Настройка PHP-сервера

- 1. Установка

- 2. Проверка

- Welcome

- Настройка MySQL (MariaDB)

- 1. Установка

- Настройка phpMyAdmin

- 1. Установка

- 2. Создание псевдонима

- 3. Подготовка базы данных

- 4. Конфигурация

- Установка и настройка WordPress на сервер Linux

- 1. Размещение файлов дистрибутива WP

- 2. Создание базы данных для WordPress

- 3. Конфигурация WP на сервере под Linux

- 4. Установка CMS WordPress

Основы Linux Server для начинающих

Данный материал посвящен основам операционной системе Linux сервер. Из данного материала Вы узнаете, почему стоит в качестве сервера использовать Linux, а также получите необходимые первоначальные знания, которые пригодятся Вам для начала работы с серверами на базе данной ОС.

Сначала поговорим, почему стоит использовать Linux в качестве серверной операционной системы. Многие так привыкли к Windows, что даже слышать про Linux не хотят, я имею в виду даже пользовательские варианты Linux с красивыми и удобными рабочими столами. И на вопрос, почему Вы не хотите использовать Linux? Все отвечают: «да он какой-то корявый!», «Программы, которые я использую в Windows не устанавливаются на Linux» и так далее. Но на самом деле всем пользователям, которые так категоричны к Linux, я хочу сказать, что Linux очень дружелюбная операционная система, и стоит всего лишь немного разобраться в ней и Вам все станет понятно.

Теперь я хочу перечислить некоторые преимущества Linux перед Windows, а также развеять некоторые мифы:

- Linux – абсолютно бесплатная операционная система (за исключением некоторых платных дистрибутивов), в отличие от Windows;

- В Linux практически отсутствуют вирусы;

- Все кто говорит, что «Программы, которые я использую в Windows не устанавливаются на Linux», Вы задумайтесь, а зачем они должны устанавливаться. Ведь это совсем другая ОС, там свои программы! Также можно сказать и про Windows, что «программы которые работают в Linux не устанавливаются в Windows», для Linux существуют много своих программ не уступающим Windows-ким, также многие производители программного обеспечения выпускают свои продукты как для Windows, так и для Linux.

- Linux более производительней, тем более серверный вариант операционной системы. Объясняю, серверные операционные системы Linux без интерфейсные, а большую часть ресурсов (больше половины. ) как раз занимает интерфейс ОС, т.е. визуальная оболочка (на сегодняшний день получили широкое распространение и версии Windows без графического интерфейса).

- ОС Linux практически не зависает, (я имею в виду саму операционную систему). Например, все встречались с ситуацией, когда в Windows у Вас все замирает, Вы не можете не пошевелить мышкой, даже ctrl+alt+del нажать не можете, и Вам приходиться перезагружаться. Linux устроена таким образом что такая ситуация исключена, разве что в одном случае когда Вы сами вызываете такую ситуацию.

- Касаемо серверной ОС Linux она достаточно проста в конфигурирование, в отличие от аналогов Windows, в которых очень много всяких разным прибомбасов, в которых не так легко разобраться. Сама система Linux и все ее службы настраиваются путем редактирования конфигурационных файлов. Это обычные текстовые файлы, зная их расположение и формат, Вы сможете настроить любой дистрибутив, даже если у Вас под рукой нет никаких инструментов, кроме текстового редактора.

Я не хочу популяризировать ОС Linux и каким-то образом принижать Windows, но в некоторых случаях лучшего варианта как использование операционной системы Linux не найти. До некоторого времени я тоже думал, что Linux это как-то по не нашему, а когда столкнулся с этой ОС, я был просто приятно удивлен.

Теперь перейдем непосредственно к основам Linux Server. Для примера мы будем использовать дистрибутив Linux Ubuntu Server 10.10.

Основные настройки Linux Server

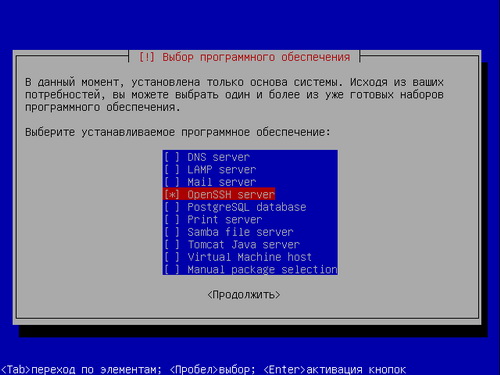

Описывать процесс установки Ubuntu Server 10.10. я не буду, так как он не сложней, а может даже проще чем установка Windows, единственное, что попрошу сделать в процессе установки, это при «Выборе устанавливаемого программного обеспечения» отметить установку «OpenSSH Server». Это для того, чтобы Вы в дальнейшем могли подключаться к этому компьютеру удаленно с помощью ssh клиента (например, PuTTY). И при этом Вы будете иметь полный доступ к операционной системе с любого компьютера Вашей сети, так как к серверу обычно монитор не цепляют и сам сервер располагается в специально выделенной комнате для серверов (серверной).

В окне «Настройка учетных записей пользователей и паролей» введите свой логин и задайте ему пароль.

После установки Вы впервые загружаетесь, и перед Вашими глазами появляется консоль управления ОС. Для начала введите логин нажмите ввод, а потом пароль, для того чтобы войти в саму ОС. Вы войдете в систему под только что созданным пользователем, который не имеет права суперпользователя root.

Настройка пользователей в Linux

ROOT – стандартный суперпользователь ОС Linux, который имеет максимальные права. Кстати в отличие от Windows, в которой права администратора не самые высокие (есть еще системные), а вот права root самые высокие и если Вы работаете под root-ом и выполняете какие-либо действия, Вас никто не будет спрашивать «Вы действительно хотите сделать это?» как в Windows например, а сразу скажем, убьете систему, без всяких там вопросов. Но, так или иначе, нам сначала необходимо активировать этого пользователя, потому что в дальнейшем нам будут необходимы права суперпользователя (Совет: всегда работайте под обычным пользователем, пока не потребуется перейти в режим root-а), по умолчанию root отключен. Активация учетной записи root делается следующим образом, просто задаем пароль для root.

Система попросит вести пароль пользователя, под которым Вы работаете, а только потом Вы введете новый пароль для будущего root и повторите его.

Раз мы заговорили о пользователях, то давайте научимся создавать их. Делается это так.

- sudo – утилита, предоставляющая пользователю некоторые административные привилегии;

- useradd – утилита, добавляющая пользователя в систему;

- -d – опция установки домашней директории для пользователя;

- /home/testuser – путь домашней директории;

- -m – опция создания домашней директории;

- testuser – название нашего нового пользователя.

Теперь задаем пароль для нового пользователя.

Настройка сети в Linux

Теперь, когда мы немного разобрались с пользователями, нам необходимо настроить сеть, вполне возможно, что это уже сделал DHCP сервер, но быть может, Вы хотите задать статические ip адреса, адреса шлюзов и DNS (что в принципе для сервера естественно).

Для этого редактируем следующий файл.

- nano – это стандартный редактор linux;

- interfaces – файл, отвечающий за конфигурацию сети.

Открыв этот файл, Вы увидите примерно следующее, точнее он будет выглядеть так в конечном итоге, если Вам нужна статическая IP адресация на этом компе.

Здесь eth0 — это Ваше сетевое подключение, их может быть много в зависимости от того, сколько у Вас сетевых карт, Static говорит о том, что это статический ip адрес, если бы это был динамический, то вместо static было указанно DHCP. Ну а остальное, наверное, все понятно.

- Address – ip адрес компьютера;

- Netmask – маска подсети;

- Gateway — шлюз по умолчанию.

Сохраните файл путем нажатия сочетания клавиш ctrl+o и затем выходите из редактора ctrl+x.

Теперь необходимо присвоить DNS сервер, это делается путем редактирования следующего файла.

Впишите или измените следующее.

Где, 192.168.1.100 и 192.168.1.200 адреса наших DNS серверов, если у Вас только один dns сервер, то указывайте только одну строку.

Когда мы все настроили, требуется перезапустить наши сетевые интерфейсы, делается это следующим образом.

Установка программ в Linux Server

В Linux программы устанавливаются совсем по-другому, чем в Windows, поэтому те знания, которые Вы имели при работе с Windows, Вам здесь не помощники. В Linux все программное обеспечение хранится в Репозитариях – это своего рода хранилище пакетов программ специальных для Linux, которое располагается в Интернете, и находится в свободном онлайн распространении, или на компакт дисках. Для того чтобы обновить свои репозитарии (уже в установленной ОС Linux), Вам необходимо выполнить следующую команду (при условии, что у Вас подключен Интернет).

Теперь, когда мы обновили стандартные репозитарии можно что-нибудь установить, предлагаю установить файловый менеджер, один из самых распространенных в Linux это — Midnight Commander (MC). Есть небольшое сходство с FAR-ом, который используется в Windows. Программы в серверных Linux устанавливаются следующим образом.

Где, mc и есть наша программа, которую мы хотим установить, т.е. наш файловый менеджер Midnight Commander.

После установки можете испробовать данную программу, запускаются она просто, введите в консоли название программы, т.е. mc и нажмите ввод.

Я думаю для основы этого достаточно, в следующих статьях (Основные команды терминала Linux Ubuntu Server) будем уже разговаривать более конкретно про настройки каких-либо сервисов (демонов). А пока на этом все.

Источник

Как установить локальный сервер на Linux

Пошагово объясняем, как установить Xampp на Linux и настроить доступ для редактирования сайтов.

Под локальным сервером в веб-разработке обычно понимают набор ПО, которое позволяет запускать сайты на своём компьютере, реже — сам компьютер. Доступ к этим сайтам есть только на одном устройстве (потому-то он и локальный), но этого достаточно, чтобы программист мог всё протестировать.

Из этой статьи вы узнаете, как установить сервер на Linux.

Пишет о программировании, в свободное время создает игры. Мечтает открыть свою студию и выпускать ламповые RPG.

Какой локальный сервер выбрать

На мой взгляд, лучший вариант — Lampp. Название этого локального сервера расшифровывается так:

- X или L — операционная система (X — общее название, L — Linux).

- A — Apache (HTTP-сервер).

- M — MySQL или MariaDB (система управления базами данных).

- P — PHP (скриптовый язык программирования).

- P — Perl (язык программирования).

Серьёзных альтернатив у Lampp нет. Это не критично, потому что у него есть большое сообщество, а обновления выходят регулярно. Из минусов можно отметить разве что отсутствие GUI (хотя для Linux это не недостаток).

Graphical user interface (GUI) — Графический интерфейс пользователя.

Установка Lampp

Команды из этой статьи протестированы на Ubuntu 19.04, но для других дистрибутивов действия будут аналогичными.

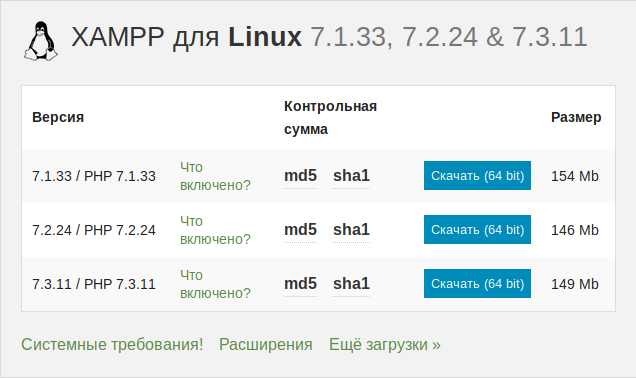

Для начала нужно скачать установочный файл с официального сайта.

После завершения загрузки откройте терминал и перейдите в папку со скачанным файлом.

Источник

Welcome

В результате файл “/var/www/sites/site1/index.html” будет содержать одну html-строку:

Welcome

3. Конфигурация Apache-сервера

Конфигурационные файлы сайтов находятся в каталоге “/etc/apache2/sites-available/”. Создадим конфигурационный файл для нового виртуального хоста взяв за основу конфигурацию по умолчанию из файла “000-default.conf”

cd /etc/apache2/sites-available/

cp 000-default.conf site1.conf

Откроем файл “site1.conf” и изменим параметр “DocumentRoot”. В качестве значения нужно указать путь к новому сайту, в нашем случае это “/var/www/sites/site1”

На данном этапе нам не требуется настройка одновременной работы нескольких сайтов, поэтому отключим сайт по умолчанию и включим новый сайт. Для применения изменений перезагружаем конфигурацию сервера.

a2dissite 000-default

a2ensite site1

systemctl reload apache2

Снова переходим по ссылке “http://[ip_адрес_сервера]” и убеждаемся, что вместо стандартной страницы приветствия отображается наша новая страница.

Настройка HTTP-сервера завершена, переходим к следующему этапу.

Настройка FTP-сервера

1. Установка

Устанавливаем ftp-сервер и дополнительный пакет “db-util”, который потребуется для настройки виртуальных пользователей.

apt install vsftpd db-util

2. Создание локальной учетной записи

Сервер vsftpd позволяет очень гибко настраивать права доступа. Для решения наших задач ftp-пользователям необходимо обеспечить следующие возможности:

- полный доступ к содержимому директории “/var/www/sites/”;

- невозможность выхода за пределы директории “/var/www/”;

- подключение с использованием виртуальной учетной записи;

Создадим локальную учетную запись “virtual” без возможности входа в систему, с домашней директорией “/var/www/”. Эта учетная запись будет использоваться для подключения виртуальных ftp-пользователей.

useradd -d /var/www virtual

По умолчанию, владельцем директории “/var/www” является “root”. Для того, того, чтобы ftp-пользователи могли изменять содержимое сайтов, изменим владельца каталога “/var/www/sites/”, включая вложенные папки на “virtual”.

chown -R virtual:root /var/www/sites

В результате изменения прав, пользователь “virtual” сможет просматривать содержимое каталога “/var/www/” и записывать во вложенный каталог “/var/www/sites/”

3. Конфигурация

Основная конфигурация хранится в файле “/etc/vsftpd.conf”, приводим его к следующему виду:

#Включаем виртуальных пользователей

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

guest_enable=YES

guest_username=virtual

#Настраиваем права

write_enable=YES

anon_upload_enable=YES

anon_mkdir_write_enable=YES

anon_other_write_enable=YES

anon_world_readable_only=NO

anon_umask=0022

chroot_local_user=YES

#задаем параметры запуска

listen=YES

pasv_min_port=30000

pasv_max_port=30999

4. Создание базы данных

База данных необходима для хранения виртуальных учетных записей.

Предварительно создадим в домашнем каталоге простой текстовый файл “users.txt” и запишем логины и пароли виртуальных пользователей в чередующиеся строки. Например нам нужен виртуальный пользователь с логином “ftp” и паролем “Qwe123”, тогда содержимое файла будет таким:

Создаем базу данных

db_load -T -t hash -f

Меняем стандартное содержимое PAM файла “/etc/pam.d/vsftpd” на следующие строки.

auth required /lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login

account required /lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login

Обратите внимание, что в различных дистрибутивах расположение библиотеки “pam_userdb.so” может отличаться, при необходимости путь к файлу нужно скорректировать.

Для применения изменений перезагружаем vsftpd сервер.

systemctl restart vsftpd

Настройка FTP-сервера завершена.

Данные для подключения:

- ftp://[ip_адрес_сервера]

- Логин: ftp

- Пароль: Qwe123

Настройка PHP-сервера

1. Установка

На текущий момент последней стабильной версией PHP является php 7.4.5, которая отсутствует в официальных репозиториях Ubuntu. Подключим сторонний репозиторий и установим последнюю версию PHP.

apt update

apt install software-properties-common

add-apt-repository ppa:ondrej/php

apt update

apt install php7.4

2. Проверка

Для того, чтобы PHP код мог быть исполнен, файл веб страницы должен иметь расширение “.php”. Переименовываем тестовою страницу

cd /var/www/sites/site1/

mv index.html index.php

Добавляем в файл “/var/www/sites/site1/index.php” строку php-кода. В результате содержимое файла будет таким:

Welcome

Сохраняем изменения и проверяем результат в браузере.

Если вы видите результат работы функции “phpinfo()”, значит интерпретатор PHP работает корректно. Приступаем к следующему этапу.

Настройка MySQL (MariaDB)

1. Установка

Устанавливаем MariaDB и PHP-модуль для работы с MySQL, после завершения установки перезагружаем Apache

apt install mariadb-server php-mysql

systemctl restart apache2

Для проверки обновим тестовую страницу и в таблице с конфигурацией PHP и перейдем к разделу PDO. Наличие секции “PDO_mysql” говорит о корректной установке драйвера для работой с базой данных Mysql.

Для дальнейшей работы необходимо выполнить первоначальную настройку безопасности MariaDB, во время которой для пользователя “root” устанавливается пароль, запрещается удаленный вход и удаляются гостевые учетные записи.

На первом шаге необходимо ввести пароль пользователя «root» для входа в СУБД или нажать Enter, если пароль не задан. Так как после установки учетная запись «root» не имеет пароля, нажимаем “Enter”.

Обратите внимание, что в MariaDB существуют собственные учетные записи, которые не имеют отношения к учетным записям операционной системы. Речь идет о пользователе «root» в MariaDB.

Далее конфигуратор предложит задать пароль для пользователя root, нажимаем “y” для подтверждения и вводим новый пароль, в нашем случае “Qwe123”

На все последующие запросы просто нажимаем “y” до окончания настройки.

Данные для входа в MariaDB:

Настройка phpMyAdmin

1. Установка

Устанавливаем обязательное PHP-расширение mbstring.

apt install php-mbstring

В официальном репозитории размещена устаревшая версия phpMyAdmin, поэтому выполним установку в ручном режиме.

Заходим на официальный сайт проекта “https://www.phpmyadmin.net/” и скачиваем архив актуальной версии.

Копируем архив на сервер в каталог “/var/www/sites/” используя любой ftp-клиент.

Распаковываем архив, и для удобства, переименовываем извлеченную папку в “phpMyAdmin”. Для распаковки zip-архива предварительно установим утилиту “unzip”. После распаковки архив можно удалить.

apt install unzip

cd /var/www/sites/

unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip

mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdmin

rm phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip

Создаем папку “/var/www/sites/phpMyAdmin/tmp” для хранения временных файлов с полными доступом для всех. Если этого не сделать phpMyAdmin сообщит об отсутствии доступа в временной папке.

cd /var/www/sites/phpMyAdmin/

mkdir tmp

chmod 777 tmp

2. Создание псевдонима

Так как phpMyAdmin не является отдельным виртуальным хостом и находится за пределами корневой директории сайта, настроим псевдоним для возможности доступа.

Открываем файл “/etc/apache2/mods-available/alias.conf” и вставляем строку

Alias /pma “/var/www/sites/phpMyAdmin»

Перезагружаем конфигурацию Apache для применения изменений.

systemctl reload apache2

Псевдоним настроен. Сейчас мы можем входить в phpMyAdmin по ссылке “http://[ip_адрес_сервера]/pma”

3. Подготовка базы данных

Так как при первоначальной настройке MariaDB мы запретили использование учетной записи root для удаленного подключения, необходимо создать новую учетную запись с полными правами, которая будет использоваться для входа в phpMyAdmin.

Кроме того, для работы дополнительных функций phpMyAdmin необходима служебная база данных и учетная запись для доступа к ней.

Создадим учетные записи

mariadb -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘pma’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘Qwe123’ WITH GRANT OPTION;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `phpmyadmin`.* TO ‘pmaservice’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘Qwe123’ WITH grant option;

Обратите внимание, что имя базы данных во втором запросе заключено в обратные апострофы: “… ON `phpmyadmin`.* TO ‘pma’@’localhost’ IDENTIFIED BY …”,

В результате в MariaDB будет создано две учетные записи:

- Логин: pma, пароль: Qwe123

Учетная запись имеет полные права и будет использоваться для входа в phpMyAdmin - Логин: pmaservice, пароль:Qwe123

Служебная учетная запись необходимая для работы дополнительных функций.

На следующем шаге эти учетные данные должны быть указаны в конфигурационном файле “config.inc.php”

Далее необходимо импортировать базу данных из файла “phpMyAdmin/sql/create_tables.sql”. Выполним импорт средствами phpMyAdmin.

Открываем браузер и переходим по ссылке “http://[ip_адрес _сервера]/pma”

Вводим логин “pma”, пароль “Qwe123”

Переходим на вкладку “Импорт”, нажимаем кнопку “Выберите файл” и выбираем файл ”sql/create_tables.sql” в корневой директории phpMyAdmin. Предполагается что на локальном компьютере существует папка с файлами “phpMyAdmin”, если необходимо, распакуйте архив.

Для завершения импорта нажимаем кнопку “Вперед”.

4. Конфигурация

Копируем файл конфигурации из шаблона

cd /var/www/sites/phpMyAdmin/

cp config.sample.inc.php config.inc.php

Открываем конфигурационный файл “/var/www/sites/phpMyAdmin/config.inc.php” и вносим следующие изменения:

- Задаем произвольное значение длиной 32 символа для параметра “$cfg[‘blowfish_secret’]”. Можно воспользоваться любым генератором паролей.

- Снимаем комментарии со всех строк раздела “phpMyAdmin configuration storage settings” и указываем для параметров “controluser” и “controlpass” логин и пароль служебной учетной записи MariaDB, созданной на предыдущем шаге. В нашем случае логин — pmaservice, пароль — Qwe123

Сохраняем изменения. Настройка завершена.

Данные для входа в phpMyadmin:

- http://[ip_адрес_сервера]/pma/

- Логин: pma

- Пароль: Qwe123

Установка и настройка WordPress на сервер Linux

1. Размещение файлов дистрибутива WP

Заходим на официальный сайт “https://ru.wordpress.org/” и скачиваем архив на локальный компьютер.

Загружаем архив на сервер в каталог “/var/www/sites/” и распаковываем, файлы будут извлечены в папку “wordpress”.

Копируем содержимое папки “/var/www/sites/wordpress/” в корневую директорию сайта “/var/www/sites/site1/”

Так как копирование файлов выполнялось из консоли с root-правами еще раз изменяем владельца каталога “/var/www/sites/”, включая содержимое на virtual. Это нужно для восстановления полного доступа при подключении через ftp-клиент.

cd /var/www/sites/

tar -xzvf wordpress-5.4-ru_RU.tar.gz

cp -R wordpress/* site1/

chown -R virtual:root /var/www/sites

2. Создание базы данных для WordPress

Входим в PHPMyAdmin и нажимаем “Создать БД”. Указываем произвольное имя базы данных, в нашем случае “wordpress_db” и нажимаем кнопку “Создать”.

Выделяем в левой части окна созданную БД и нажимаем кнопку “Привилегии”

Далее нажимаем “Добавить учетную запись пользователя”.

В открывшемся окне вводим логин и пароль (wpservice / Qwe123), помечаем опцию “Предоставить все привилегии в базе данных wordpress_db” и нажимаем кнопку “Вперед”

На следующей странице нажимаем “Отметить все” для установки всех привилегий уровня базы данных и нажимаем “Вперед”.

3. Конфигурация WP на сервере под Linux

Переходим в корневую директорию сайта и копируем из шаблона конфигурационный файл.

cd /var/www/sites/site1/

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Открываем файл “wp-config.php” и вводим параметры подключения к базе данных, созданной на предыдущем шаге и сохраняем изменения.

4. Установка CMS WordPress

Открываем браузер и переходим по ссылке “http://[ip_адрес_сервера]/wp-admin/install.php”

Заполняем предложенные поля и нажимаем “Установить WordPress” Имя пользователя и пароль указываем произвольные, в нашем случае логин — wpadmin, пароль — Qwe123

Эти учетные данные будут использоваться для входа в WordPress.

После завершения установки переходим по ссылке “http://[ip_адрес_сервера]/wp-login.php”, вводим учетные данные, указанные на предыдущем шаге и входим в WordPress

На главной странице сайта будет отображаться один из шаблонов WordPress

Данные для входа в WordPress:

Источник