Железо для Linux. Базовые принципы подбора

Автор: Алексей Федорчук, alv@newmail.ru

Опубликовано: 15.12.2002

© 2002, Издательский дом «КОМПЬЮТЕРРА» | http://www.computerra.ru/

Журнал «Домашний компьютер» | http://www.homepc.ru/

Этот материал Вы всегда сможете найти по его постоянному адресу: http://www.homepc.ru/offline/2002/78/22614/

Вопрос этот имеет две стороны. Одно дело, если мы приобретаем под новую ОС новую же машину (или капитально апгрейдим старую). В таком случае у нас — полная свобода выбора по потребностям (в пределах возможностей, разумеется). И совсем другое — если существующая машина есть объективная реальность, данная нам в представлениях супруги (супруга) о семейном бюджете: тут уж в эту самую реальность придется тем или иным путем вписываться.

Начнем с первого случая как более легкого в реализации. Для определенности предположим, что нашей новой ОС будет тот или иной дистрибутив Linux — мало кто решится ставить дома Free- или OpenBSD, не имея веской к тому мотивации 1 . И общая рекомендация тут — проста, как правда: практически все современное железо предпоследнего, так сказать, розлива, будет этой ОС поддерживаться с вероятностью, близкой к 100%. Подчеркиваю — предпоследнего розлива, потому что для какой-либо конкретной новомодной дивайсины, только вчера появившейся на прилавках, такая поддержка может быть еще не реализована. Ведь производители оборудования, за редкими исключениями, не утруждают себя написанием драйверов своих устройств для каких-либо ОС, отличных от Microsoft Windows. И спасение утопающих — оказывается делом рук самих утопающих. Сиречь — сообщества пользователей Linux в самом широком смысле слова (ведь разработчики ее — такие же пользователи, как и мы с вами). К чести сообщества — сроки между появлением нового устройства и реализацией его поддержки сокращаются не по дням, а по часам┘

Таким образом, приобретая практически любую современную модель компьютера вкупе с распространенной и стандартной периферией, мы можем быть уверенными, Linux на это хозяйство установится и заработает. За одним важным исключением, на котором обжигалось не одно поколение начинающих пользователей (и, судя по письмам, на грабли продолжают наступать с упорством, заслуживающим лучшего применения). А именно: следует всеми возможными и невозможными силами избегать устройств, в названии которых присутствует слово Win, конкретно — win-модемов, win-принтеров и win-сканеров.

И тут помочь может только бдительность часового советской границы: ибо сакраментальное это слово в явном виде в названии потребного устройства может и не присутствовать 2 . Так, 9 из 10 внутренних модемов для шины PCI, выхваченные наудачу из прайс-листа, именно win-модемами и окажутся, хотя никаких прямых указаний и не обнаружат. Равным образом и струйный принтер за полсотни их денег, и лазерный принтер ценой в 200 тех же единиц окажутся не способными печатать, вне зависимости от того, называются ли они официально win-принтерами или нет — именно для них используется еще и стыдливый эвфемизм GDI-устройство.

Общего решения эта проблема, насколько мне известно, не имеет. Я встречал информацию о том, что некоторые win-модемы удавалось заставить работать в Linux 3 . Правда, а) видеть не приходилось, и б) задача может оказаться не вполне тривиальной даже для не очень начинающего пользователя. То же и с принтерами 4 — Lexmark, например, декларирует поддержку печати из Linux для своих даже самых дешевых устройств. Однако возможность, что win-устройство категорически откажется работать в Linux, всегда есть. И не говорите, пожалуйста, что вас не предупреждали.

Но пора перейти ко второй стороне вопроса. Здесь всё одновременно и проще, и сложнее. Все существующие на свете старые устройства делятся на две категории — те, что поддерживаются Linux (большая часть), и те, что не поддерживаются и поддерживаться, скорее всего, уже не будут. Последняя категория численно невелика, но мало радости будет их счастливому обладателю.

Что можно предложить практически? Только внимательное изучение списков соместимости (hardware compatibility lists, HCLs) на соответствующих сайтах. Вопреки своему названию, они почти обязательно включают в себя и списки несовместимых устройств. И если непопадание именно вашего устройства в список совместимости еще не повод для уныния (возможно, его просто никто на сей предмет не тестировал), то попадание его в часть вторую — практически гарантия, что в Linux оно работать не будет. Если, разумеется, лично вы не напишете к нему соответствующий драйвер.

Чтобы не заканчивать на минорной ноте, подчеркну: устройств таких очень и очень мало, они не принадлежат к числу критичных для работы машины (например ручной сканер на параллельный порт) и большая часть их не только устарела морально, но и самортизирована физически. И, быть может, именно установка новой ОС послужит последним поводом к тому, чтобы от такового избавиться.

1 (обратно к тексту) — Большая часть материала «Советника» вполне применима и к FreeBSD. OpenBSD для «настольного» применения не предназначена.

2 (обратно к тексту) — На самом деле, в большинстве случаев не присутствует. — Ред.

3 (обратно к тексту) — Полезную информацию несчастный обладатель такого устройтва может найти на: www.linmodems.org и, особенно, на www.idir.net/

Твердо стоя на платформе, или о процессорах, чипсетах, материнских платах

Как известно, компьютеры бывают разные. И различаются они по типу процессора или по видеоподсистеме, объему оперативной памяти и жесткого диска, и еще по многим множествам признаков. Но есть коренной и основополагающий признак, именуемый «платформой». Под понятием этим объединяется сцепка из процессора, материнской платы с ее управляющей логикой и оперативной памятью. Именно эти три компонента определяют не только производительность системы, но и ее совместимость с различным софтом, в первую очередь с операционными системами. Так какие же из существующих платформ совместимы с открытыми операционными системами? Рассмотрим этот вопрос на примере все той же ОС Linux.

Сама по себе Linux работает на всех машинах, которые могут запускаться, и немножко — на тех, которые запуститься не способны. Однако практическое значение в наших условиях имеет только т. н. архитектура IBM PC, отличительная черта которой — Intel-совместимые процессоры. Производятся они не только фирмой Intel — наряду с Pentium-II/III/4 или Celeron внутри современной машины можно увидеть продукцию и AMD, и VIA, и даже, говорят, Crusoe (хотя последнее — редко кому из наших соотечественников). Причем с разбросом величин тактовых частот в два-три раза (от 700-900 МГц до более чем 2 ГГц). Какой же из них окажется оптимальным для использования с Linux?

Начнем с того, что самой Linux более или менее до лампочки, какой именно из Intel-совместимых процессоров имеет место быть. Более того, ядро системы (и, с некоторыми ограничениями, другие ее компоненты) может быть оптимизировано под любой из выпускаемых ныне процессоров (и под многие, выпуск которых прекращен, типа AMK K-6). А с точки зрения вычислительной мощности, любой процессор, который нынче можно приобрести за пределами антикварной лавки, будет избыточным для большинства пользовательских задач.

Если же есть желание достичь максимальной производительности (а какой же русский, простите за банальность, не любит быстрой езды) — следует обратиться к высшим на сегодня достижениям процессоростроения — Intel Pentium 4 или AMD Athlon последних модификаций. И тот, и другой имеют круг задач, на которых они показывают себя во всем блеске. Причем широко распространенные тесты пользователю Linux здесь не помогут. Специфика классических Unix-приложений, функционирующих и в Linux (небольшие монофункциональные утилиты, умеющие только что-то одно, но зато — уж очень хорошо), такова, что достоинства Pentium 4 остаются незадействованными. И потому специальные методы оптимизации для Athlon приводят обычно к лучшим результатам (подчеркну, относительно неоптимизированного ядра, а не друг друга). Правда, с появлением компилятора gcc 3.2 положение изменилось — теперь, оптимизировав систему под свой процессор, пользователь может почувствовать, что это — действительно круто.

Однако не все так просто — в игру вступает вторая составляющая платформы — материнская плата. Вернее, ее управляющая логика, именуемая обычно чипсетом. И если сами процессоры от AMD заслуживают только слов добрых и ласковых, чипсеты для них подчас награждаются несколько иными эпитетами. А поскольку их (и материнских плат) производители при латании дыр на пользователей свободных ОС не рассчитывают. В общем, вы понимаете.

Материнская плата — часто вместилище не только процессора и управляющей логики. Так, последнее время в моду вошли «мамы» с дополнительными IDE-контроллерами, исполняющими обязанности RAID-массивов (наиболее известны чипы от Promise и High Point). Так вот, Linux поддерживает их в полной мере (в том числе и как загрузочные устройства). Правда, есть риск нарваться на дистрибутив, где эта поддержка не реализована в программе установки. Что, казалось бы, будет непреодолимым препятствием для установки их на диск, подключенный к такому контроллеру?

Как бы не так. Почти всегда есть возможность обходного пути. Например, на многих «мамах» RAID-функции таких контроллеров можно отключить аппаратно (соответствующей перемычкой). И в результате Linux увидит просто еще один обычный IDE-контроллер и обойдется с ним должным образом. Конечно, RAID-массивом при этом придется пожертвовать, но, положа руку на сердце — а за каким нужен он на домашней машине? Если же возможности отключения RAID-функций не предусмотрено — можно временно переключить диск на основной IDE-контроллер, установить систему, должным образом сконфигурировать ядро и затем вернуть все назад. Не то чтобы я рекомендую последний способ — но в любом случае нужно помнить: в Linux нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики (при условии размышлений и чтения документации, разумеется).

Наконец, последний компонент понятия платформы — память. Тут все абсолютно просто — Linux способна работать с любым ее типом. И не нужно гнаться за новомодностями типа RIMM и DDR — возможностей стандартной SDRAM вполне достаточно. Более того, рискну высказать мысль, крамольную с точки зрения записного «железячника» (но — проверенную на собственном опыте). Вследствие специфики Unix-приложений, о которой я уже упоминал, низкая латентность SDRAM по сравнению и с RIMM, и DDR (то есть, грубо говоря, большее быстродействие при произвольном доступе) оказывает большее влияние на производительность, чем высокая пропускная способность «продвинутых» типов памяти. И потому нелепая, казалось бы, связка Pentium 4 с чипсетом i845 и SDRAM обеспечивает прекрасные результаты на большинстве задач.

Последнее особенно впечатляет, если вспомнить о разнице в цене между SDRAM и ее продвинутыми сестрами. Немаловажный фактор, потому как уж к чему Linux неравнодушна — так это к объему памяти. Пресловутые 4 Мбайта для настольной машины под Linux лежат в области мифов и легенд Древней Греции и сопредельных стран (хотя этого может быть вдоволь для сетевого роутера или почтового сервера). Для работы, скажем, под KDE или GNOME комфортный минимум лежит где-то на 128 Мбайтах. Хотя что-то полегче, типа оконных менеджеров Blackbox или IceWM, и на 64 Мбайтах будет летать со страшной научно-фантастической силой. Тем не менее, лишняя память в Linux никогда лишней не окажется — ОС эта в состоянии использовать все, что имеется.

Источник

Лучшие дистрибутивы Linux для старых компьютеров

Вкратце: пока не бросайте свой старый компьютер — используйте легкий дистрибутив Linux, чтобы возродить его!

Что вы делаете со своим старым компьютером? Тот, который когда-то имел хорошую аппаратную конфигурацию, но теперь считается устаревшим. Почему бы не восстановить его вместе с Linux? Я собираюсь перечислить лучшие легкие дистрибутивы Linux, которые вы можете использовать на своем старом ПК.

Лучшие легкие дистрибутивы Linux для старых ноутбуков и десктопов

Я постараюсь упорядочить список в порядке убывания требований к оборудованию. Это означает, что легкому дистрибутиву Linux, занимающему первое место, потребуется минимальное аппаратное обеспечение.

10. Peppermint

Peppermint — это облачно-ориентированный дистрибутив Linux, не требующий мощного железа для запуска. Он основан на Lubuntu и использует окружение рабочего стола LXDE для более плавной работы.

Peppermint OS поставляется совместно с ICE — приложением для интеграции любого веб-сайта в качестве настольного приложения.

Минимальные системные требования для Peppermint OS:

RAM: 1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 2 ГБ)

CPU: Процессор на базе архитектуры Intel x86

Место на жестком диске: Не менее 4 ГБ свободного дискового пространства

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

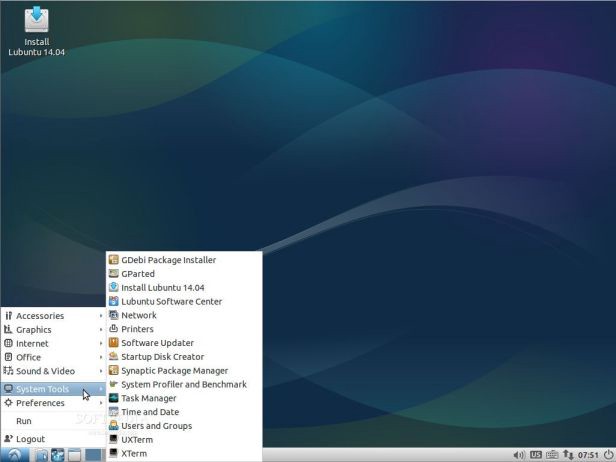

9. Lubuntu

Следующий дистрибутив в нашем списке — Lubuntu. Как понятно из названия, Lubuntu основан на Ubuntu, но в качестве окружения рабочего стола использует LXDE. Lubuntu — самый легковесный, производный от Ubuntu, дистрибутив Linux, поэтому он специализируется на скорости и поддержке старых устройств.

По умолчанию, вместе с данным дистрибутивом поставляется намного меньше приложений, нежели с Ubuntu, и состоят они, преимущественно, из нетребовательных к системе программ.

GPicView для просмотра изображений, MTPaint для рисования, Evince для PDF файлов, Audacious для музыки, Gnome-Player для видео, guvcview для веб-камеры, Chromium в качестве веб-браузера, Sylpheed для электронной почты, Pidgin для мгновенных сообщений, Transmission в качестве BitTorrent-клиента, Gnumeric для таблиц, Abiword в качестве альтернативы Microsoft Word, Xpad для заметок и т.д.

Если ранее вы использовали Ubuntu, Lubuntu не покажется вам незнакомым. Их программное обеспечение и репозитории одинаковы, поэтому вы сможете установить на Lubuntu все то программное обеспечение, что использовали когда-то на Ubuntu. Но не забывайте про свою систему при установке необходимых приложений. Не используйте ресурсоемкие приложения.

Минимальные системные требования для Lubuntu:

RAM: 512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ)

CPU: Pentium 4 или Pentium M, или AMD K8, или выше

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

8. Linux Lite

Как следует из названия, Linux Lite (“легкий”) — это легкий дистрибутив Linux, не требующий высокопроизводительного оборудования для работы. Linux Lite основан на выпусках Ubuntu LTS (Long Term Support). LTS обеспечивает поддержку дистрибутива в течение 5 лет, то есть после установки Linux Lite на компьютер, обновления будут выходить все 5 лет, в обязательном порядке.

Команда разработчиков Linux Lite говорит: “Linux Lite полностью готов к использованию из коробки (out of the box) — это означает, что вам не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение при первом запуске дистрибутива”. Это очень приятная новость для новичков, поскольку им не придется тратить время на поиск и установку необходимых приложений. Большинство основных приложений уже встроено в ОС.

Вот лишь несколько из предустановленных приложений: Firefox в качестве веб-браузера, Thunderbird для электронной почты, Dropbox в качестве облачного хранилища, VLC Media Player для музыки, LibreOffice в качестве альтернативы Microsoft Office, Gimp для редактирования изображений и Lite tweaks для настройки рабочего стола.

Учитывая то, что данный дистрибутив основан на Ubuntu, в Интернете вы сможете найти множество туториалов, советов, тематических форумов и тому подобного, если столкнетесь с какими-либо трудностями.

Минимальные системные требования для Linux Lite:

RAM: 512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ)

CPU: 700 МГц процессор

Монитор: Экран VGA, разрешение 1024×768 (рекомендуется VGA, DVI или HDMI экран, разрешение 1366×768)

Место на жестком диске: По крайней мере 5 ГБ свободного дискового пространства

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

7. LXLE

LXLE — дистрибутив Linux, основанный на самой последней версии Lubuntu LTS. Использует графическую оболочку LXDE.

Несмотря на то, что LXLE легкий дистрибутив, он старается предоставить интуитивно понятный и красивый UI (пользовательский интерфейс). Система прекрасно оптимизирована и имеет хорошую производительность, поставляется с широким спектром легких приложений, предустановленных по умолчанию.

Минимальные системные требования для LXLE:

RAM: 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ)

CPU: Pentium 3 (рекомендуется Pentium 4)

Место на жестком диске: 8 ГБ

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

6. CrunchBang++

CrunchBang++ также известен, как CBPP или #!++ или CrunchBang Plus Plus. CrunchBang++ является клоном мертвого дистрибутива, под названием CrunchBang Linux, известного своей простотой и легким весом. CrunchBang++ поддерживает старое оборудование и работает без каких-либо проблем. Он основан на Debian 9 и использует минималистичный дизайн интерфейса. Также в его основе лежит оконный менеджер Openbox.

Данный проект продолжает ту же цель, что и CrunchBang Linux: предоставить пользователям простой в использовании и легкий дистрибутив Linux, с хорошей функциональностью. Вот почему Crunchbang++ включает в себя минималистичный дизайн, простой и элегантный интерфейс.

Некоторые из стандартный приложений: Geany IDE, эмулятор терминала Terminator, файловый менеджер Thunar, Gimp для редактирования изображений, Viewnior для просмотра изображений, VLC Media Player для музыки, Xfburn для записи CD/DVD дисков, Iceweasel в качестве браузера, Transmission в качестве BitTorrent-клиента, Gnumeric для таблиц, Evince для PDF файлов, gFTP — клиент для передачи файлов, Xchat — IRC клиент, AbiWord в качестве альтернативы Microsoft Word.

Минимальные системные требования для CrunchBang++:

Официальных системных требования для CrunchBang++ нет. В идеале он должен работать с 512 МБ оперативной памяти и процессором (CPU) Pentium 4.

Openbox не совсем подходит для новичков, но это не значит, что вы должны бояться его попробовать.

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

5. Bodhi Linux

Еще один легкий дистрибутив Linux, дарующий новую жизнь старым компьютерам — Bodhi Linux. Bodhi Linux, прежде всего, известен своей легкостью. В Bodhi Linux предварительно установлено не так уж и много программного обеспечения, поэтому на выходе ISO файл имеет небольшой размер. Но, в случае чего, вы сможете установить любое нужное вам приложение с помощью apt. На старых компьютерах он отлично работает, потребляя малое количество памяти.

Помимо этого, диспетчер окон Enlightenment делает дистрибутив еще быстрее. Enlightenment работает быстрее, нежели другие оконные менеджеры. Если у вас есть какие-либо проблемы с использованием Enlightenment или какой-либо другой функции Bodhi, вы можете прочесть руководства, написанные командой разработчиков.

В Bodhi Linux есть базовые приложения, такие как Ephoto для графики, Midori в качестве веб-браузера, текстовый редактор ePad, но, к сожалению, нет приложений для мультимедиа. Но не беспокойтесь! Как я уже сказал, вы можете установить другие приложения через apt. Репозитории, предназначенные для Ubuntu, также доступны и в Bodhi Linux.

Минимальные системные требования для Bodhi Linux:

RAM: 256 МБ оперативной памяти

CPU: 1.0 Ггц

Место на жестком диске: 4 ГБ свободного дискового пространства

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

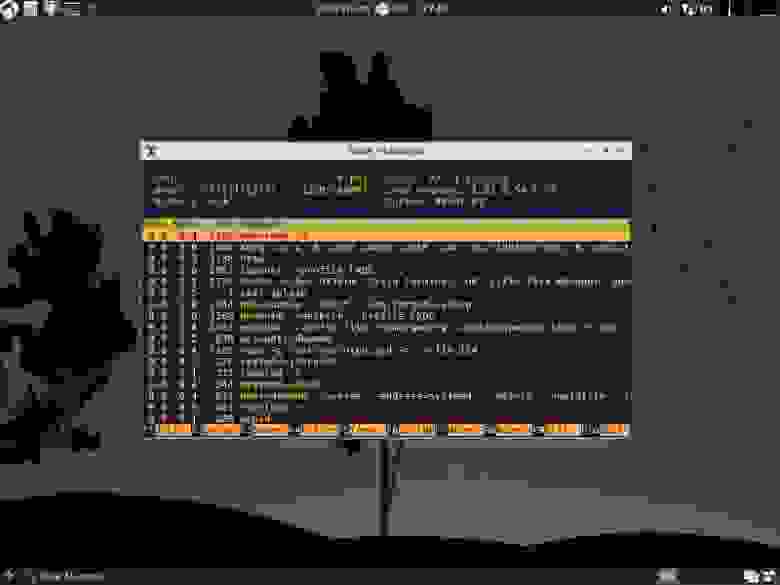

4. antiX Linux

antiX — это легкий дистрибутив Linux, основанный на Debian. Он славится тем, что в системе не используется “systemd”. Если вы не знакомы с термином “systemd”, то вам должно быть все равно, что antiX не использует “systemd”.

Вместо обычного графического окружения рабочего стола, antiX использует менеджер окон icewm, чтобы система без проблем могла бы работать даже на самом слабом оборудовании. antiX может быть использован как быстрая LiveCD/LiveUSB-система для восстановления компьютера.

Минимальные системные требования для antiX Linux:

RAM: 256 МБ оперативной памяти

CPU: PIII процессоры

Место на жестком диске: 2.7 ГБ свободного дискового пространства

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

3. SparkyLinux

Третье место в нашем списке занимает SparkyLinux. SparkyLinux — это еще один легкий дистрибутив Linux, который, помимо старых компьютеров, нацелен на современное оборудование. Именно поэтому у данного дистрибутива имеются две версии, одна из которых идет со всеми нужными установленными инструментами, кодеками, плагинами и т.д, чтобы система была готова к работе при первом запуске.

SparkyLinux основан на Debian и имеет несколько вариантов графического окружения рабочего стола, включая LXDE, OpenBox/JWM, e17, MATE, LXQt, Cli и GameOver edition. LXQt работает намного быстрее, чем другие упомянутые прежде окружения, кроме Cli (Интерфейс командной строки).

Минимальные системные требования для SparkyLinux:

RAM: 256 МБ оперативной памяти для LXDE, e17, Openbox, GameOver и 384 МБ оперативной памяти для MATE, LXQt

CPU: i486/amd64

Место на жестком диске: 5 GB свободного дискового пространства

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

2. Puppy Linux

Последний релиз Puppy Linux — это Puppy Linux 6.0.2 Tahrpup CE, размер которого составляет всего 199–201 МБ (!). Данный дистрибутив можно загрузить с USB-накопителя совсем небольшого размера.

Puppy Linux может быть загружен с Live CD/DVD/USB, а после загрузки вы можете извлечь CD/DVD/USB и Puppy Linux по-прежнему будет работать без сбоев. Puppy загружается и работает из оперативной памяти, что делает его чрезвычайно быстрым. Помимо прочего, вы можете сохранять любые данные на том же USB, с которого загружаете Puppy Linux.

По умолчанию, Puppy Linux использует менеджеры окон JWM и Openbox, что значительно снижает потребление ресурсов. Puppy Linux содержит набор только базовых приложений. Например, Gnumeric для таблиц, Abiword в качестве альтернативы Microsoft Word и различные программы для редактирования графики и воспроизведения мультимедиа.

Минимальные системные требования для Puppy Linux:

RAM: 64 МБ (рекомендуется 256 МБ)

CPU: 333 МГц

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

1. Tiny Core

Готовьтесь испытать восторг от Tiny Core. Бьюсь об заклад, даже самое маленькое приложение для редактирования изображений на Windows будет тяжелее, чем Tiny Core Linux. Да, его вес всего лишь 16 МБ (!!). Загрузка небольшого видео низкого качества занимает и то больше времени, чем загрузка Tiny Core Linux.

Система поставляется только с самыми необходимыми программами и минималистичным интерфейсом. Если у вас остался очень древний компьютер, установите Tiny Core и познакомьтесь с этим маленьким чудом. Он загружается быстрее, чем любая другая известная ОС.

Tiny Core Linux основан на дистрибутиве Damn Small, но на данный момент он полностью независим. По умолчанию, Tiny Core идет вместе с графическим интерфейсом FLTK/FKWM и BusyBox. Многих вещей вам будет не хватать, но не волнуйтесь, если хотите, вы можете установить все это вручную.

Существует три версии Tiny Core: Core, Tiny Core и CorePlus. Первая версия содержит только CLI (Интерфейс командной строки) и с ним смогут работать только опытные/продвинутые пользователи. Текущая версия Core весит всего лишь 9 МБ.

Tiny Core предназначен для обычного пользователя, который знаком с GUI (Графический интерфейс пользователя). Текущая версия TinyCore имеет размер 16 МБ.

Core Plus — это установочный образ, а не дистрибутив. Рекомендуется новым пользователям, у которых есть доступ только к беспроводной сети или тем, кто использует не английскую раскладку клавиатуры. Дистрибутив включает в себя базовую Core System с утилитами для настройки системы: выбор из 7 менеджеров окон, поддержку беспроводной связи через множество firmware файлов и ndlswrapper, поддержку неанглийской раскладки и инструмент для ремастеринга. Размер текущей версии CorePlus — всего лишь 72 МБ.

Минимальные системные требования для Tiny Core Linux:

RAM: 46 МБ (рекомендуется 64 МБ)

CPU: Pentium 2

Скачать дистрибутив вы можете здесь.

На этом наша короткая подборка подошла к концу, надеюсь вы нашли для себя что-нибудь нового. Больше подобных статей можно читать в телеграм-канале Нейрон (@neurondata)

Источник