- Настройка сетевого соединения

- ТАБЛИЦЫ

- Введение.

- Как открыть TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

- Как открыть TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

- Открытие и закрытие TCP-/UDP-сокета средствами командной оболочки bash

- Прием и передача данных через TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

- Примеры использования TCP-/UDP-сокетов при работе с командной оболочкой bash

- Заключительные слова

- linux-notes.org

- Топ-10 Основных сетевых команд в Linux

- Сетевые команды в примерах в Linux

- Примеры использования сетевых команд в Linux

- hostname — Имя хоста

- ping — пинг

- Ifconfig

- traceroute

- netstat

- nslookup

- finger

- telnet

- One thought on “ Топ-10 Основных сетевых команд в Linux ”

- Добавить комментарий Отменить ответ

- Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг

- Содержание

- Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet

- Параметры сети

- Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)

- Настройка сети

- Диагностика сети Linux

- traceroute

Настройка сетевого соединения

ТАБЛИЦЫ

Введение.

Linux-системы конфигурированы на подключение к сетям, в которых используются протоколы TCP/IP. Именно эти протоколы применяются в Internet и многих локальных сетях. Эти протоколы были разработаны в семидесятых годах в рамках специального проекта Управления перспективных исследований и разработок Министерства обороны США с целью развития системы связи между учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами. Разрабатывались эти протоколы для Unix-систем, при этом основные исследования проводились в Калифорнийском университете (г. Беркли). ОС Linux во многом выигрывает благодаря этой изначальной ориентации протоколов на Unix.

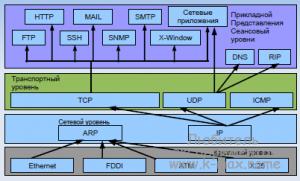

Комплект TCP/IP состоит из нескольких различных протоколов, каждый из которых выполняет в сети определенную задачу. Базовых протоколов два:

протокол управления передачей (TCP), который обеспечивает отправку и прием сообщений, и межсетевой протокол (IP), который отвечает за маршрутизацию. Остальные протоколы выполняют различные сетевые функции. Служба доменных имен (DNS) обеспечивает преобразование адресов. Протокол пересылки файлов (ftp) управляет передачей файлов, а набор протоколов NFS обеспечивает доступ к удаленным файловым системам. Прото-колы комплекта TCP/IP представлены в табл. 20.1

Конфигурирование в Linux-системе сетевого соединения, устанавливаемого по протоколу TCP/IP, и управление им — не слишком сложная задача. К услугам пользователя имеется набор конфигурационных файлов, с помощью которых система настраивает и поддерживает сетевые соединения. Полный перечень этих файлов приведен в табл. 20.2. Многими из них можно управлять с помощью административных программ из интерфейса привилегированного пользователя, в частности с помощью утилиты netcfg . Допускается также использование более специализированных программ, например таких, как netstat, ifconfig и route . Некоторые конфигурационные файлы легко поддаются редактированию с помощью текстового редактора. Широко используемые программы для настройки сетевого соединения представлены в табл. 20.3.

Допустим, в процессе инсталляции вы ввели информацию о конфигурации сети. Это означает, что система полностью готова к работе. Если Linux-система уже подключена к сети, например к Ethernet, читать данный материал вам не нужно (если только вы не хотите понять, как ОС Lit настраивает сетевые соединения). Однако если вы входите в сеть через модем (например, связываетесь таким образом с провайдером Internet), вам 6yдет полезно ознакомиться с материалами, относящимися к протоколам SLII РРР . Сдесь рассказывается о том, как заставить Linux-систему связываться с провайдером Internet и правильно устанавливать сетев соединение. Если в процессе выхода в сеть у вас возникли проблемы, полезной будет вся информация, представленная в этом материале.

Источник

Как открыть TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

Оригинал: How to open a TCP/UDP socket in a bash shell

Автор: Dan Nanni

Дата публикации: 24 мая 2016 г.

Перевод: А.Панин

Дата перевода: 23 июля 2016 г.

Как открыть TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

Представьте, что вам по какой-либо причине необходимо открыть TCP-/UDP-сокет на работающем под управлением Linux сервере. Например, вам нужно проверить доступность определенного порта на удаленном узле с известным адресом. Также у вас может возникнуть потребность в загрузке определенной веб-страницы с удаленного веб-сервера или задействования restful API для тестирования сетевого сервиса. Кроме того, вы можете просто захотеть соединиться с сервером IRC или каким-либо другим удаленным сервером. Но что делать в том случае, если на вашем сервере имеется лишь очень ограниченное в плане функций рабочее окружение? Так, в нем могут быть просто не установлены такие стандартные инструменты для работы с сетью, как netcat , curl и wget , при этом в вашем распоряжении может иметься лишь командная оболочка bash.

Фактически, одной из встроенных функций командной оболочки bash является функция открытия TCP-/UDP-сокетов с помощью файлов устройств /dev/tcp и /dev/udp соответственно. В данном руководстве мы постараемся разобраться в том, как открывать TCP-/UDP-сокеты, а также осуществлять посредством них прием и передачу данных в процессе работы с командной оболочкой bash.

Открытие и закрытие TCP-/UDP-сокета средствами командной оболочки bash

По сути, вы можете открыть TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash, воспользовавшись следующей синтаксической конструкцией:

Вместо строки «дескриптор-файла» следует использовать уникальные неотрицательные целочисленные идентификаторы (дескрипторы), которые будут ассоциированы с каждым из создаваемых сокетов. Файловые дескрипторы 0, 1 и 2 зарезервированы за стандартными потоками ввода ( stdin ), вывода ( stdout ) и ошибок ( stderr ) соответственно. Исходя из этого, вы должны использовать значения, начиная с 3 (которые не используются) в качестве файловых дескрипторов.

Сочетание символов «<>» указывает на то, что сокет должен быть открыт для чтения и записи. В зависимости от ваших потребностей, вы можете открыть сокет только для чтения ( » ) или только для записи ( «>» ).

В поле «протокол» может располагаться строка «tcp», либо «udp». Назначение полей «адрес-узла» и «номер-порта» не требует особых комментариев.

Например, для открытия двунаправленного TCP-сокета, соединенного с основным портом HTTP-сервера ресурса xmodulo.com, с файловым дескриптором 3 достаточно выполнить следующую команду:

После открытия сокет для чтения/записи может быть закрыт с помощью следующей синтаксической конструкции. Первая команда предназначена для закрытия входящего соединения, вторая — исходящего.

Прием и передача данных через TCP-/UDP-сокет средствами командной оболочки bash

После открытия сокета вы можете использовать его для приема или передачи сообщений.

Для передачи сообщения, хранящегося в переменной $MESSAGE , через сокет следует использовать одну из следующих команд:

Для чтения сообщения из сокета и сохранения его в переменной $MESSAGE — одну из следующих команд (в переменных $NUM_BYTES и $COUNT должны храниться числовые значения, равные количеству байт сообщения и количеству сообщений соответственно — прим.пер.):

Примеры использования TCP-/UDP-сокетов при работе с командной оболочкой bash

Ниже я привел несколько примеров сценариев, в рамках которых создаются и используются TCP-сокеты.

1. Получение веб-страницы с удаленного сервера и вывод ее исходного кода

2. Вывод информации о версии установленного на удаленном узле SSH-сервера

Фактически, приведенный выше сценарий может быть сокращен до следующего однострочного сценария:

3. Вывод информации о текущем времени, полученной с веб-сайта nist.gov

4. Проверка работоспособности соединения с сетью Интернет

5. Сканирование TCP-портов удаленного узла

Заключительные слова

Для получения возможности открытия сокетов средствами командной оболочки bash необходима активация механизма поддержки виртуальных файлов устройств сокетов на этапе сборки бинарного файла этой командной оболочки из исходных кодов (т.е., его сборки с активацией возможности «—enable-net-redirections» ). В устаревших версиях дистрибутивов данная возможность bash может быть деактивирована, причем в этом случае вы будете получать следующее сообщение об ошибке после каждой попытки открытия сокета:

Помимо командной оболочки bash, виртуальные устройства сокетов поддерживаются такими командными оболочками, как ksh и zsh.

Источник

linux-notes.org

Топ-10 Основных сетевых команд в Linux

Сеть является неотъемлемой частью Linux и предлагает множество инструментов и команд для диагностики любой сетевой проблемы.

Сетевые команды в примерах в Linux

• Найти хост / доменное имя и IP-адрес — hostname

• Сделать тест сетевого соединения — ping-

• Получение конфигурации сети — Ifconfig

• Сетевые соединения, таблицы маршрутизации, статистики интерфейсов — NETSTAT

• Поиск имени DNS запрос — Nslookup

• Подключение к другим хостам — Telnet

• Получить сетевой хост — информация для пользователя трассировку

• Сделать трассировку — traceroute

• Просмотр информации пользователя – finger

• Проверка статуса хоста назначения — Telnet

Примеры использования сетевых команд в Linux

Давайте посмотрим некоторые примеры различных сетевых команд в Linux. Некоторые из них довольно элементарные например пинг и телнет, а некоторые являются более мощными, например Nslookup и NetStat. Когда вы использовали эти команды в комбинации вы можете получить все, что вы ищете , например, имя хоста , конечные соединения точек , состояние соединения и т.д.

hostname — Имя хоста

Имя хоста (hostname) без вариантов отображает хозяина машины. По этому чтобы проверить кто владелец выполните команду:

Эта команда отображает доменное имя машины. Чтобы увидеть IP -адрес для текущей машины выполните эту же команду с ключом «i»:

ping — пинг

Он посылает пакеты информации в определенный пользователем источник. Если будут получены пакеты , устройство назначает и посылает пакеты обратно . Ping можно использовать для двух целей

1 . Чтобы гарантировать, что сетевое соединение может быть установлено.

2 . Timing соединения. Если у вас пинг www.linux-notes.org он покажет IP -адрес сайта и время. Используйте Ctrl + C , чтобы остановить тест. Выполнить команду можно так:

Можно задать время перед отправкой пакета, например подождать 3 секунды перед отправкой следующего пакета.

Чтобы проверить локальный интерфейс существует несколько способов:

Можно так же посылать N количество пакетов и после чего завершить работу, для этого:

Так же можно узнать версию самого пинга, для этого выполните команду:

Вы запустили утилиту пинг, а ответа от вашего хоста вовсе нет, вы начинаете выяснять в чем же дело, и как решите эту проблему то удаленный хост выдаст звуковое предупреждение.

С опцией «-q» Вы сможете пропустить ответы от вашего удаленного хоста и показать полученную статистику:

Можно изменить размер передаваемого пакета (допустим с 56 на 120), а сделать это можно так:

Мы так же можем изменять длительность выполнение команды пинг, например нам нужно пинговать сервис 15 секунд, то для этого выполните:

Не прервав команду пинг, вы сможете увидеть статистику выполнения, нужно нажать CTRL + |

Ifconfig

Посмотреть конфигурацию сети , он отображает текущую конфигурацию сетевого адаптера . Это удобно, чтобы определить, если вы transmit (ТХ ) или receive (RX) ошибки.

traceroute

Удобная программа для просмотра количества количество прыжков и время отклика , чтобы добраться до удаленной системы или веб-сайта. Но вам нужно подключение к интернету , чтобы использовать этот инструмент. Но ее возможно будет Вам установить, чтобы воспользоватся.

Можно вывести информацию о всех сетевых картах что подключены, для этого выполните:

netstat

Самая полезная и очень универсальная для нахождения подключений к и от хозяина. Вы можете узнать все о многоадресной группы (multicast groups) сети выполнив:

Чтобы увидеть кто «сидит» на порту (допустим на 21) выполните команду:

Чтобы увидеть все соединения в том числе TCP и UDP выполните команду:

Параметр что выполнена программа будет отображать только соединение TCP:

Параметр что выполнена программа будет отображать только соединение UDP:

nslookup

Если вы знаете IP-адрес он будет отображать как имя хоста. Чтобы найти все IP-адреса для данного доменного имени, команда Nslookup используется. Вы должны быть подключение к Интернету для этой утилиты. Пример использования:

Вы также можете использовать Nslookup преобразовать имя хоста в IP-адрес и с IP-адреса из имени хоста.

finger

Посмотреть информацию о пользователях, отображает имя пользователя логин, настоящее имя, имя терминала и статус записи. это довольно старая команда для Linux и редко используемые в настоящее время.

telnet

Подключается хозяина назначения по протоколу Telnet, если телнет соединение установить на любом порту означает соединения между двумя хостами работает нормально.

Обычно он используется для того чтобы узнать жив ли хост или сетевое соединение в порядке.

Тема «Топ-10 Основных сетевых команд в Linux» завершена, но если я не упомянул о более хороших команд на Ваш взгляд, то пишите в комментарии и я дополню эту статью. Если есть вопросы и предложения, пишите все в комментарии. Спасибо.

One thought on “ Топ-10 Основных сетевых команд в Linux ”

Ну что прикольная статься. Норм короче. Автор красавчик.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг

Содержание

Доброго времени, уважаемые читатели. Публикую вторую часть статьи о сетевой подсистеме Linux. В текущей части основной упор сделан на реализацию сети в Linux (как настроить сеть в Linux, как продиагностировать сеть в Linux и поддерживать в рабочем состоянии сетевую подсистему в Linux).

Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet

Параметры сети

Начнем понимание сетевых механизмов Linux с ручного конфигурирования сети, то есть со случая, когда IP адрес сетевого интерфейса статичен. Итак, при настройке сети, необходимо учесть и настроить следующие параметры:

IP-адрес — как уже говорилось в первой части статьи — это уникальный адрес машины, в формате четырех десятичных чисел, разделенных точками. Обычно, при работе в локальной сети, выбирается из частных диапазонов, например: 192.168.0.1

Маска подсети — так же, 4 десятичных числа, определяющие, какая часть адреса относиться к адресу сети/подсети, а какая к адресу хоста. Маска подсети является числом, которое складывается (в двоичной форме) при помощи логического И, с IP-адресом и в результате чего выясняется, к какой подсети принадлежит адрес. Например адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 принадлежит подсети 192.168.0.

Адрес подсети — определяется маской подсети. При этом, для петлевых интерфейсов не существует подсетей.

Широковещательный адрес — адрес, используемый для отправки широковещательных пакетов, которые получат все хосты подсети. Обычно, он равен адресу подсети со значением хоста 255, то есть для подсети 192.168.0 широковещательным будет 192.168.0.255, аналогично, для подсети 192.168 широковещательным будет 192.168.255.255. Для петлевых интерфейсов не существует широковещательного адреса.

IP адрес шлюза — это адрес машины, являющейся шлюзом по-умолчанию для связи с внешним миром. Шлюзов может быть несколько, если компьютер подключен к нескольким сетям одновременно. Адрес шлюза не используется в изолированных сетях (не подключенных к глобальной сети), потому что данным сетям некуда отправлять пакеты вне сети, то же самое относиться и к петлевым интерфейсам.

Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)

Для понимания работы сети в Linux, я бы обязательно посоветовал ознакомиться со статьей «Этапы загрузки Linux». В целом, вся работа Linux основана на процессе init, который рождается при загрузке ОС и плодит своих потомков, которые в свою очередь и выполняют всю необходимую работу, будь то запуск bash или демона. Да, и вся загрузка Linux основана на скриптах bash, в которых прописана вся последовательность запуска мелких утилит с различными параметрами, которые последовательно запускаются/останавливаются при запуске/остановке системы. Аналогично запускается и сетевая подсистема Linux. Каждый дистрибутив Linux имеет слегка отличающийся от других механизм инициализации сети, но общая картина, думаю, после прочтения будет ясна. Если просмотреть стартовые скрипты сетевой подсистемы какого-либо дистрибутива Linux, то, как настроить конфигурацию сети с помощью конфигурационных файлов, станет более-менее понятно, например у Debian/Ubuntu (за основу возьмем эту ветвь дистрибутивов) за инициализацию сети отвечает скрипт /etc/init.d/networking , просмотрев содержимое которого:

можно найти несколько функций, проверяющих наличие подключенных сетевых файловых систем (check_network_file_systems(), check_network_swap()), а так же проверку существования какого-то пока непонятного конфига /etc/network/options (функция process_options()), а в самом низу, конструкцией case «$1» in проверяется первый параметр переданный скрипту и в соответствии с введенным параметром (start/stop/force-reload|restart или любое дугое) производит определенные действия. Из этих самых «определенных действий», на примере аргумента start видно, что сначала запускается функция process_options, далее отправляется в лог фраза Configuring network interfaces, и запускается команда ifup -a. Если посмотреть man ifup, то видно что данная команда читает конфиг из файла /etc/network/interfaces и согласно ключу -a запускает все интерфейсы имеющие параметр auto.

Соответственно, прочитав man interfaces (rus) или man interfaces (eng), становиться ясно, как же в Debian/Ubuntu настроить какой-либо сетевой интерфейс с помощью конфига /etc/network/interfaces. Ниже, пример данного конфигурационного файла для 3х интерфейсов: петлевой (lo), со статичным IP (eth2) и IP получаемым по dhcp (eth0):

В данном конфиге строки allow-hotplug и auto — это синонимы и интерфейсы будут подняты по команде ifup -a. Вот, собственно, и вся цепь работы сетевой подсистемы. Аналогично, в других дистрибутивах: в RedHat и SUSE сеть запускается скриптом /etc/init.d/network. Рассматрев его, аналогично можно найти, где лежит конфигурация сети.

/etc/hosts

Данный файл хранит перечень IP адресов и соответствующих им (адресам) имен хостов.Формат файла ничем не отличается от мастдайного:

/etc/networks

Данный файл хранит имена и адреса локальной и других сетей. Пример:

При использовании данного файла, сетями можно управлять по имени. Например добавить маршрут не route add 192.168.1.12, а route add home-network.

/etc/nsswitch.conf

Файл определяет порядок поиска имени хоста/сети, за данную настройку отвечают строки:

Параметр files указывает использовать указанные файлы (/etc/hosts и /etc/networks соответственно), параметр dns указывает использовать службу dns.

/etc/resolv.conf

Этот файл определяет параметры механизма преобразования сетевых имен в IP адреса. Пример:

В современных дистрибутивах Linux используется динамическая генерация данного файла, с помощью утилиты resolvconf. Она является посредником между службами, динамически предоставляющими сервера имен (например DHCP client) и службами, использующими данные сервера имен. Статические адреса DNS серверов, в случае использования resolvconf, задаются внутри /etc/network/interfaces (подробнее об этом — в разделе настройки).

Настройка сети

Настройка сети подробно разобрана в отдельной статье.

Диагностика сети Linux

Существует большое количество инструментов диагностики сети в Linux, зачастую, они очень похожи на утилиты от Microsoft. Я рассмотрю 3 основные утилиты диагностики сети, без которых выявить неполадки будет проблематично.

Думаю, что данная утилита знакома чуть ли не каждому. Работа этой утилиты заключается в отправке т.н. пакетов ICMP удаленному серверу, который будет указан в параметрах команды, сервер возвращает отправленные команды, а ping подсчитывает время требуемое отправленному пакету, чтобы дойти до сервера и вернуться. Например:

Так же, утилита ping интересна тем, что может позволить увидеть, где именно возникли неполадки. Допустим, утилита ping выводит сообщение network not reachable (сеть недоступна), либо другое аналогичное сообщение. Это, скорее всего, говорит о некорректной настройке вашей системы. В таком случае, можно послать пакеты по IP-адресу провайдера, чтобы понять, в каком месте возникает проблема (между локальным ПК или «дальше»). Если Вы подключены к интернету через маршрутизатор, то можно послать пакеты по его IP. Соответственно, если проблема проявиться уже на этом этапе, это говорит, о неправильном конфигурировании локальной системы, либо о повреждении кабеля, если маршрутизатор отзывается, а сервер провайдера нет, то проблема — в канале связи провайдера и т.д. Наконец, если неудачей завершилось преобразовании имени в IP, то можно проверить связь по IP, если ответы будут приходить корректно, то можно догадаться, что проблема в DNS .

Следует отметить, что данная утилита не всегда надежный инструмент для диагностики. Удаленный сервер может блокировать ответы на ICMP запросы.

traceroute

Простым языком, команда называется трассировка маршрута. Как можно понять из названия — данная утилита покажет по какому маршруту шли пакеты до хоста. Утилита traceroute несколько похожа на ping, но отображает больше интересной информации. Пример:

Источник