- Разгоняем процессор AMD через AMD OverDrive

- Разгон процессора AMD через AMD OverDrive

- Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора (страница 2)

- Статистика разгона

- №1, FA 1445PGS 9EB3665K40260

- реклама

- №2, FA 1445PGS 9EB3665K41405

- реклама

- №3, FA 1520PGS 9FA3145E50712

- №4, FA 1530PGS 9FF5335H50475

- реклама

- реклама

- №5, FA 1530PGS 9FF5335H50476

- реклама

- Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора

- Оглавление

- Вступление

- реклама

- Подготовка

- реклама

- Материнская плата

- Тестовый стенд

- реклама

- Методика тестирования

- реклама

- реклама

Разгоняем процессор AMD через AMD OverDrive

Современные программы и игры требуют от компьютеров высоких технических характеристик. Далеко не все могут позволить себе приобретение новых процессоров, поскольку зачастую это подразумевает за собой покупку совместимых материнской платы, оперативной памяти, блока питания. Получить прирост производительности бесплатно можно лишь только путем грамотного и обдуманного разгона GPU и CPU. Владельцам процессоров AMD для разгона предлагается воспользоваться специально предназначенной для этих целей программой AMD OverDrive, разработанной этим же производителем.

Разгон процессора AMD через AMD OverDrive

Убедитесь, что ваш процессор поддерживается этой фирменной программой. Чипсет должен быть одним из следующих: AMD 770, 780G, 785G, 790FX/790GX/790X, 890FX/890G//890GX, 970, 990FX/990X, A75, A85X (Hudson-D3/D4), в противном случае приложением вы воспользоваться не сможете. Дополнительно вам может потребоваться зайти в BIOS и отключить там некоторые опции:

- «Cool’n’Quiet» — если мощность разгона будет приближаться к 4000 MHz;

- «C1E» (может называться «Enhanced Halt State»);

- «Spread Spectrum»;

- «Smart CPU Fan Control».

Всем этим параметрам задайте значение «Disable». Если не отключить некоторые из этих пунктов, вполне возможно, что OverDrive не увидит или не сможет выполнить оверклокинг.

Напоминаем! Необдуманные решения могут привести к фатальным последствиям. Вся ответственность лежит полностью на вас. Подходите к разгону лишь только в полной уверенности того, что вы делаете.

- Процесс установки программы максимально прост и сводится к подтверждению действий инсталлятора. После скачивания и запуска установочного файла вы увидите следующее предупреждение:

Здесь говорится о том, что неправильные действия могут вызвать порчу материнской платы, процессора, а также нестабильность работы системы (потерю данных, неправильное отображение картинки), снижение производительности системы, уменьшение срока службы процессора, системных компонентов и/или системы в общем, а также общий ее крах. AMD также заявляет, что все манипуляции вы производите на свой страх и риск, и, используя программу, принимаете Лицензионное Соглашение пользователя, компания не несет ответственности за ваши действия и возможные их последствия. Поэтому убедитесь, что вся важная информация имеет копию, а также строго следуйте всем правилам оверклокинга. Ознакомившись с данным предупреждением, нажмите на «ОК» и начните инсталляцию.

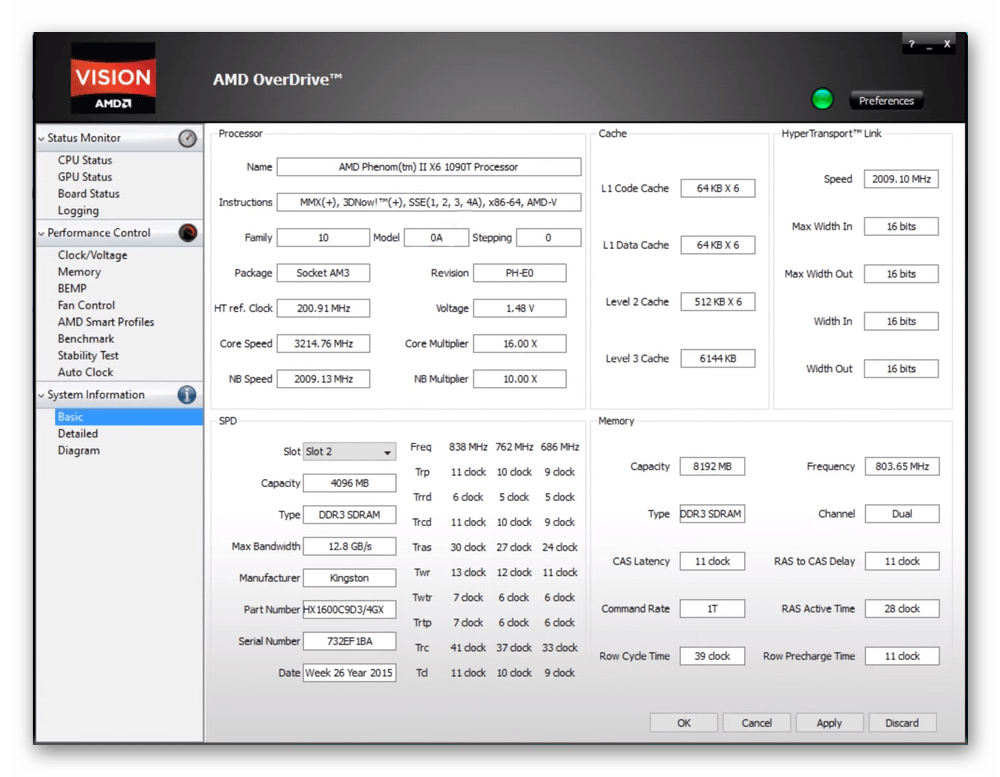

Установленная и запущенная программа встретит вас следующим окном. Здесь находится вся системная информация о процессоре, памяти и другие важные данные.

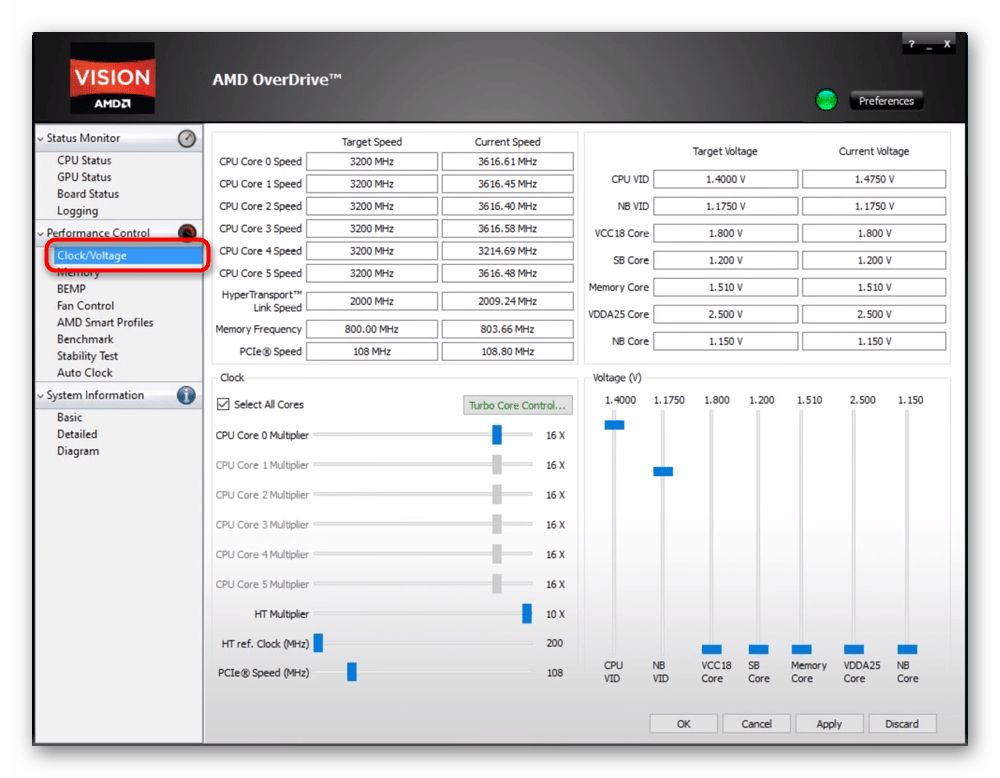

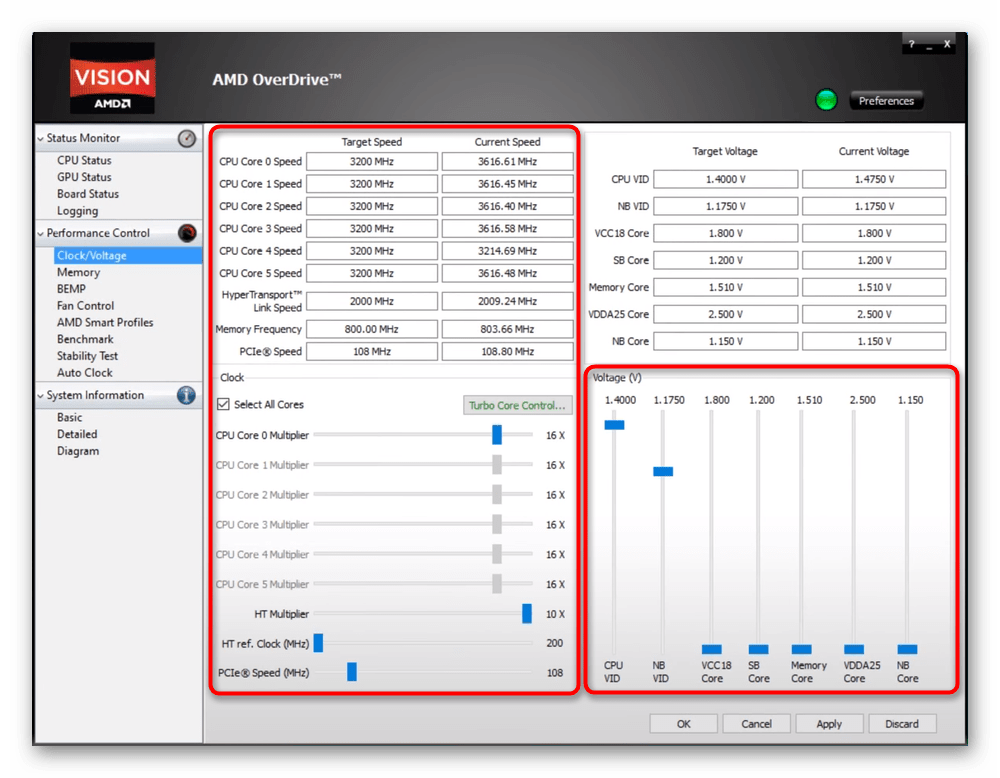

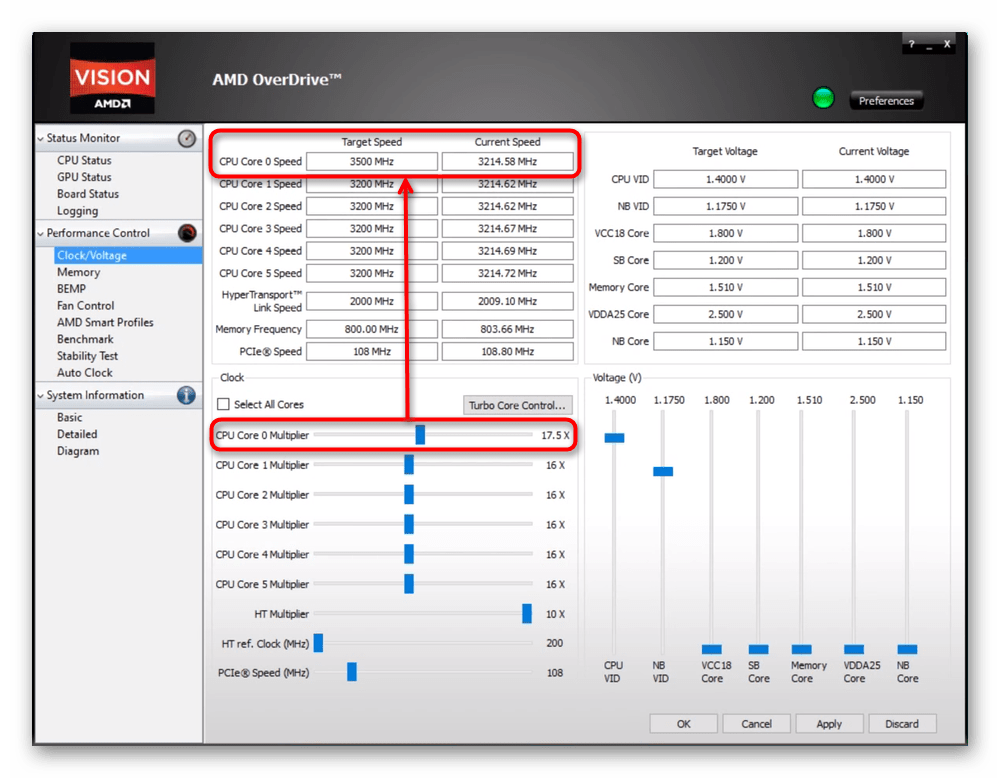

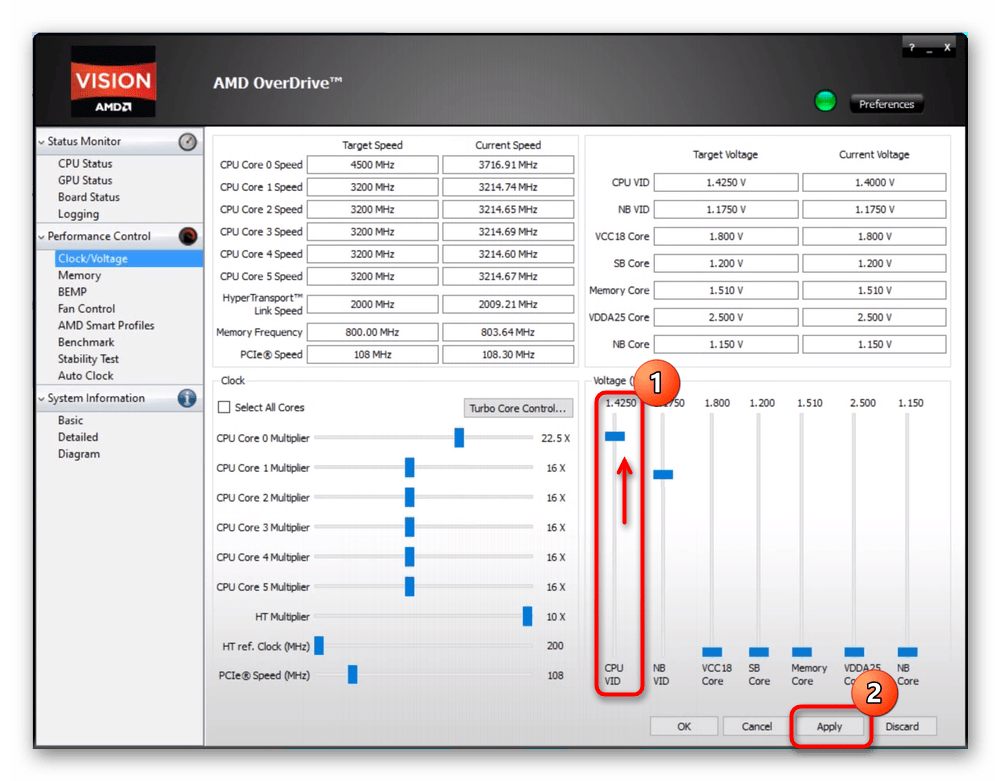

Переключитесь на нее — дальнейшие действия будут происходить в блоке «Clock». Дополнительно понадобится мониторить состояние частот, блок с которыми находится чуть выше. Вероятно, придется прибегнуть также к изменению вольтажа, но делать это нужно крайне аккуратно и далеко не всегда. Все рабочие блоки обозначены на скриншоте ниже.

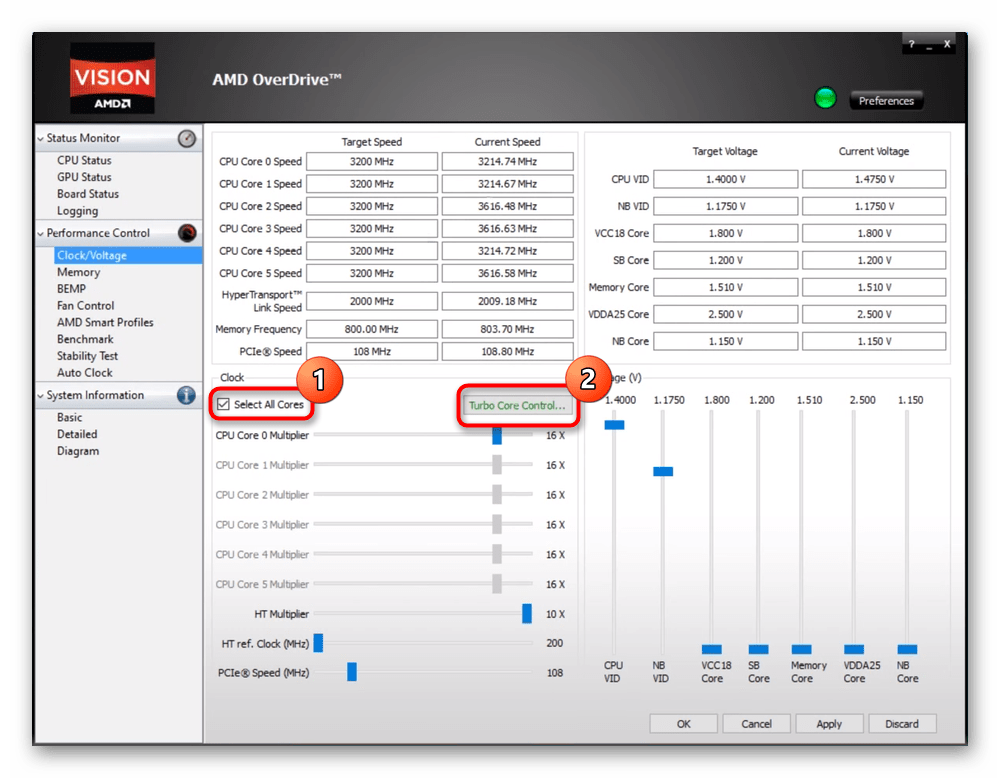

Первым делом необходимо отключить разгон всех ядер — разгонять будем только первое (точнее, обозначенное цифрой «0»). Так нужно потому, что эта программа подгоняет частоты остальных ядер под разогнанное, когда происходит нагрузка на CPU. Опытные юзеры, конечно, смогут потратить время и вручную повышать частоты каждого ядра по отдельности, но новичкам в этом деле лучше не заниматься ничем подобным. При этом если разогнать сразу все ядра, вы вполне можете столкнуться с усиленным тепловыделением, с которым компьютер может не справиться. О результатах перегрева CPU, вы, наверное, уже и сами знаете, поэтому останавливаться на данной теме мы не будем.

Чтобы отключить разгон всех ядер, в блоке «Clock» снимите галочку с пункта «Select All Cores». У некоторых пользователей это действие оказывается недоступным из-за включенной технологии «Turbo Core Control». Нажмите на кнопку с таким же названием, чтобы отключить эту опцию.

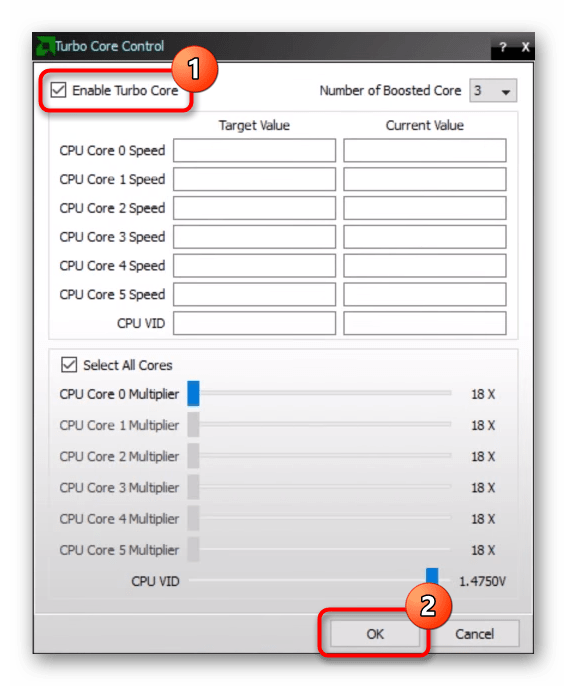

В открывшемся окне уберите галочку с пункта «Enable Turbo Core», кликните на «ОК». В результате этого опция «Select All Cores» станет доступна.

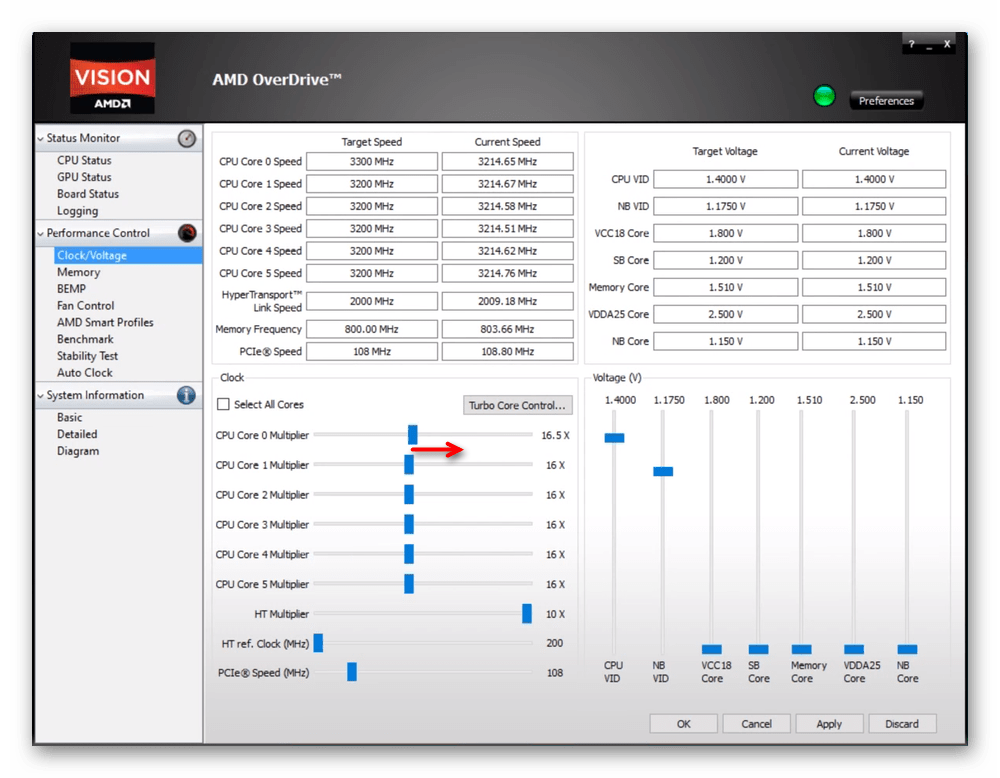

После этого обязательно смотрите на частоту, которую получаете в результате смещения ползунка. Она отображается в пункте «Target Speed». «Current Speed», как уже понятно, текущая частота.

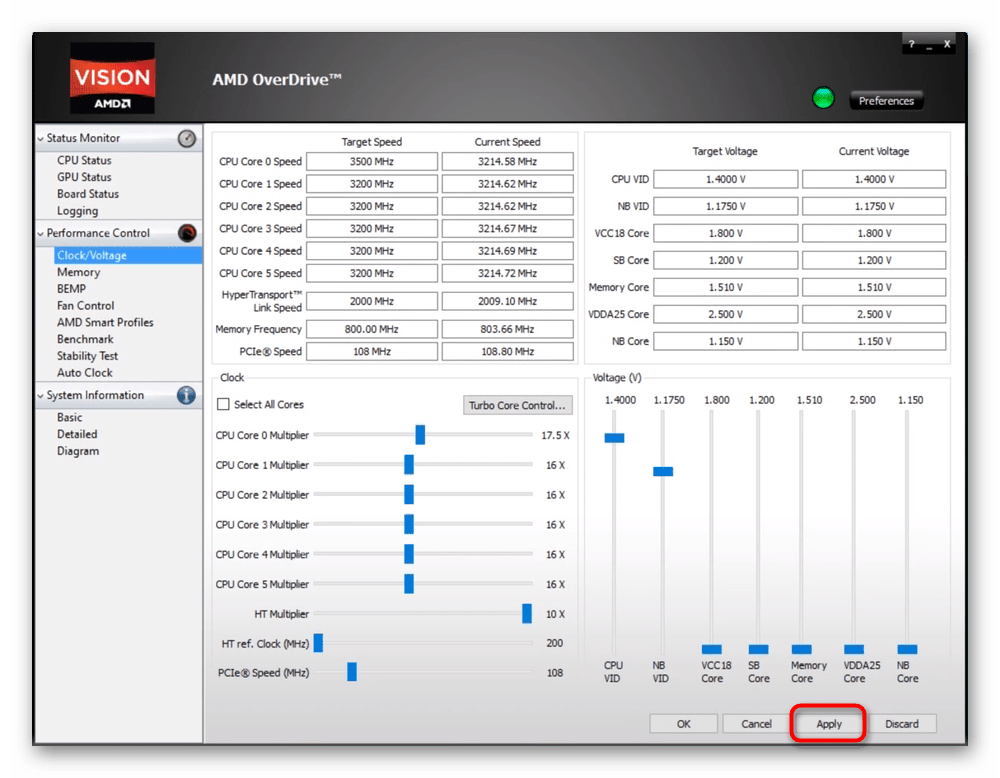

После внесенных изменений жмите на кнопку «Apply». Разгон уже произошел. В идеале работоспособность компьютера после этого не должна быть нарушена. Если даже небольшой буст вызывает артефакты, черный экран, BSOD или другие проблемы, прекратите разгон.

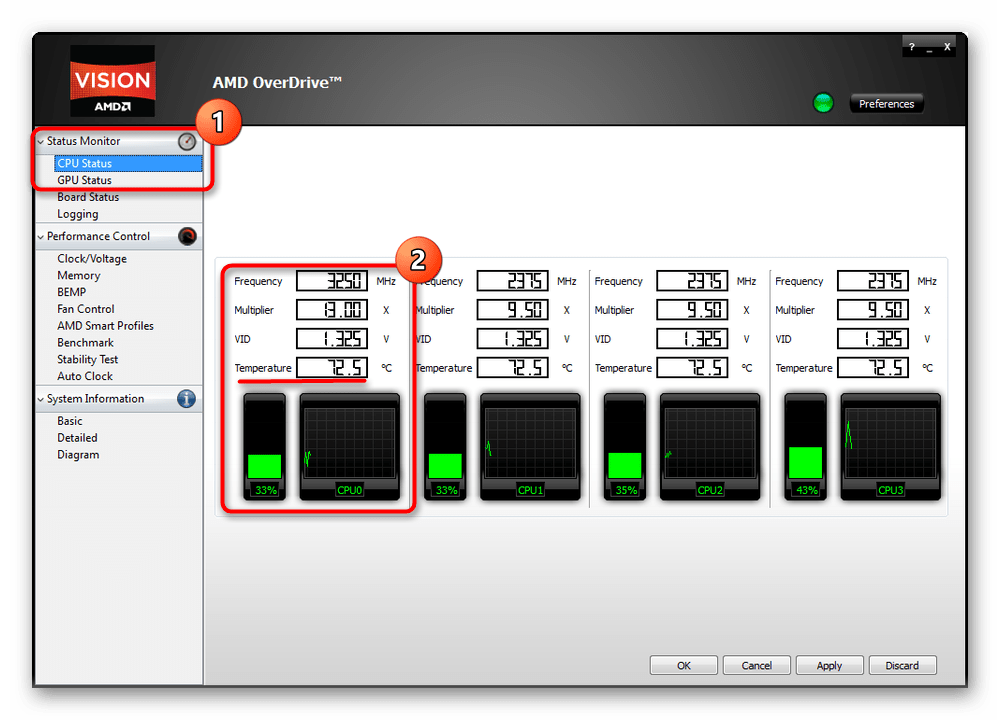

Рекомендуется после этого сразу же отправляться тестировать то, как CPU будет себя вести с новыми настройками. Поиграйте в ресурсоемкие в игры, параллельно оставив OverDrive запущенной для тестирования температур (процессор ни в коем случае не должен перегреваться).

Переключитесь на вкладку «Status Monitor» >«CPU Monitor» и смотрите строку «Temperature» на плитке «CPU0».

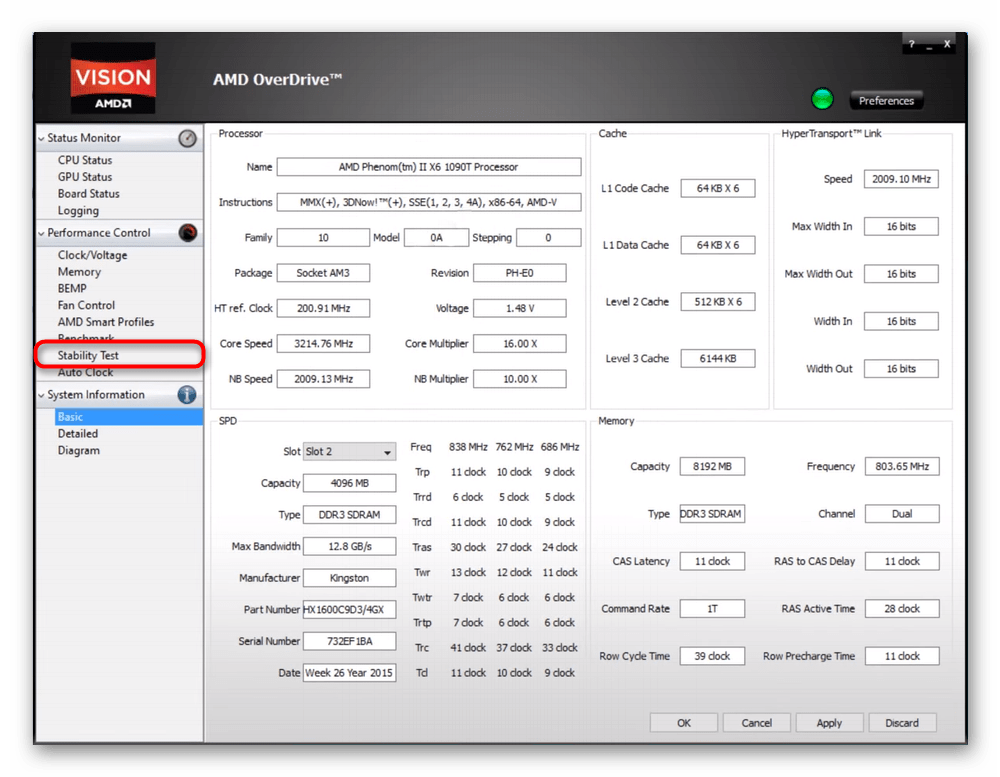

Вы также можете воспользоваться встроенным в OverDrive тестом стабильности, перейдя в раздел «Performance Control» >«Stability Test» и запустив его. В зависимости от результатов разгон можно корректировать, понижая или увеличивая частоты.

Если опытным путем вы поняли, что можно разогнать процессор до высокой тактовой частоты, вполне вероятно, что для этого не хватит напряжения. В таком случае сама программа уведомит о нехватке вольт после того, как вы нажмете «Apply». Тут-то и пригодится функция изменения вольтажа. Достаточно поднять первый ползунок («CPU VID») на 1-2 пункта вверх. Во всех остальных ситуациях изменять вольтаж самостоятельно не нужно!

OverDrive дополнительно позволяет разогнать и другие слабые звенья. Так, вы можете попробовать аккуратный разгон, например, памяти. Кроме того, здесь есть возможность контроля работы вентилятора, что актуально при повышенных температурах после оверклокинга.

В этой статье мы рассмотрели работу с AMD OverDrive. Так вы можете разогнать процессор AMD FX 6300 либо другие модели, получив ощутимый прирост производительности. В заключение стоит отметить, что по умолчанию программа не сохраняет настройки после перезагрузки, поэтому с каждой новой сессией Windows вам понадобится осуществлять повышение частот заново.

Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора (страница 2)

Статистика разгона

№1, FA 1445PGS 9EB3665K40260

реклама

Процессор оказался обладателем довольно низкого Core VID – 1.325 В. Это не предел для AMD FX, но смотрится значительно выигрышнее в сравнении с AMD APU, которые мы тестировали ранее (у Godavari, например, было 1.4 В и более).

По значениям минимальных напряжений все также неплохо: 1.150 В по CPU Core и CPU NB Core.

Это позволило почти в полтора раза сократить энергопотребление, а температура при этом упала на шесть градусов (с 46°C до 40°C под OCCT).

А вот в разгоне первый образец ничем не выделился: лишь 4.6 ГГц при напряжении 1.525 В.

№2, FA 1445PGS 9EB3665K41405

Второй экземпляр оказался обладателем более высокого VID – 1.375 В. С экономичностью дело похуже: 1.175 В по процессорным ядрам и 1.1 В по CPU NB Core при штатных частотах.

реклама

Нагрузка на процессорные ядра более актуальна и по замерам энергопотребление ЦП в целом оказалось чуть выше.

Разгон – неприятно огорчил: всего 4.4 ГГц, но в качестве утешения должен выступить тот факт, что для достижения этого частотного порога напряжение CPU Core пришлось поднять лишь до 1.475 В.

№3, FA 1520PGS 9FA3145E50712

А вот этот процессор оказался обладателем самого низкого Core VID из всех восьми образцов – 1.300 В. Но напряжения CPU Core и CPU NB Core в попытках их снижения ничем не выделились – 1.150 В.

Но самое интересное заключается в том, что при штатном напряжении этот экземпляр обладал энергопотреблением, чуть более низким, нежели таковое у образца №1, что согласуется с разницей в Core VID. Однако в режиме максимального снижения напряжения он продемонстрировал даже более высокое энергопотребление, чем образец №1 при слегка большем напряжении CPU NB Core. Нелогично, но факт. Скорее всего, эта разница обусловлена индивидуальными особенностями кремниевых кристаллов, ведь третий участник оказался одним из двух, продемонстрировавших самый лучший разгон – 4.7 ГГц.

Для этого напряжение CPU Core пришлось поднять до 1.550 В, а температура в разгоне под самой жесткой нагрузкой в виде OCCT Small Data Set, согласно программному мониторингу, достигала 85°C. Это самое высокое значение в нашем материале.

Сам по себе процессор запускался на частотах вплоть до 5 ГГц, но загружать операционную систему отказывался уже наотрез.

№4, FA 1530PGS 9FF5335H50475

реклама

Еще один образец с высоким VID, равным 1.375 В. И экономичностью он не слишком порадовал: минимальные напряжения CPU Core и CPU NB Core – 1.180 В и 1.130 В соответственно.

Здесь сюрпризов с энергопотреблением не обнаружилось.

По частотному потенциалу данный образец оказался средним: 4.6 ГГц при 1.54 В.

реклама

Интересно, что при этом он способен загружать операционную систему на частоте 5 ГГц: правда, для прохождения валидации CPU-Z (собственно, сама валидация) пришлось поднять напряжение CPU Core до 1.61 В – при кратковременных экспериментах (при наличии должного охлаждения) такое напряжение для процессора не опасно.

№5, FA 1530PGS 9FF5335H50476

Core VID также оказался равен 1.375 В, а вот со снижением напряжений повезло еще меньше.

реклама

Для стабильной работы на штатных частотах ЦП понадобилось 1.200 В на CPU Core и 1.160 на CPU NB Core.

Зато в являющимся средним по частоте разгоне до 4.6 ГГц процессору потребовалось напряжение 1.510 В. Это второй результат в тесте.

Интересная деталь: этот подопытный на самом деле стабильно работал при этом же напряжении и на 4.7 ГГц, и только при тестировании LinX приблизительно на 12-15 минуте теста операционная система «падала» с сообщением о критической ошибке.

Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора

Оглавление

Вступление

После изучения моделей CPU начального и среднего уровня мы, накопив некоторую базу результатов, начинаем переходить к старшим решениям. В прошлый раз это были самые новые процессоры AMD (и они же – самые производительные в классе APU) – A10-7870K Godavari.

реклама

Для порядка приведем список всех материалов, выпущенных по данной методике:

Причем количество обзоров, посвященных новым гибридным процессорам AMD Godavari, не исчерпывается двумя, в которых рассматривались нюансы разгона и разгонный потенциал, и сейчас готовится третий.

А пока процесс экспериментов с драйверами, частотами и настройками слегка затянулся, мы сделаем еще один шаг и благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, замахнемся ни много ни мало на линейку AMD FX, причем в максимальной реализации – четыре двухпоточных модуля.

Подготовка

На всякий случай, прежде чем перейти к статистическим выкладкам, разберем схему маркировки процессоров AMD.

FD 8320 FR W 8K HK

- Строка «Общая маркировка, модель»: «F» – FX-Series; «D» – Desktop (настольный); «8320» – модель; «FR» – величина TDP 125 Вт; «W» – процессорный разъем Socket AM3+; «8» – количество ядер; «K» – объем кэшей L2 и L3 на один модуль (2 Мбайт и 8 Мбайт соответственно); «HK» – ревизия ядра процессора OR-C0.

реклама

- Строка «Год и неделя выпуска»: первые два символа – год, вторые два символа – неделя, в нашем случае – 45-я неделя 2014 года (иначе говоря, данный экземпляр изготовлен в промежуток с 3 по 7 ноября 2014 года).

9EB 3665K 40260

- Серийный номер процессора.

Diffused in Germany / Made in Malaysia

- Строки «Место производства…»: полупроводниковое производство AMD, ныне GF, располагается в целом ряде регионов. Германия – это производство в Дрездене (если мне не изменяет память, Fab 1 и бывшая Fab30 или 38, которые теперь объединены с Fab 1). Полученные кремниевые пластины («вафли») затем перевозятся на упаковочное производство (в данном случае Малайзия), где происходит их резка, упаковка (подразумевается закрепление кристалла на текстолите и накрытие крышкой), тестирование и маркировка. Такое разделение по географии обходится дешевле, нежели концентрация производства (тут множество факторов, выходящих за рамки нашего материала).

А теперь перейдем к статистике. Для этого обзора было решено поступить несколько иначе, чем принято обычно, а именно – произвести случайный отбор из нескольких разных партий:

- FA 1445PGS 9EB3665K40260;

- FA 1445PGS 9EB3665K41405;

- FA 1520PGS 9FA3145E50712;

- FA 1530PGS 9FF5335H50475;

- FA 1530PGS 9FF5335H50476;

- FA 1530PGS 9FF5335H50483;

- FA 1531PGS 9FL1315I50106;

- FA 1531PGS 9FL1315I50107.

Два экземпляра выпущены в период с 3 по 7 ноября 2014 года, один изготовлен в период с 11 по 17 мая 2015 года, три – с 20 по 26 июля 2015 года и два – с 27 июля по 2 августа 2015 года.

Материнская плата

«Что выбрать?» – классический вопрос. Ведь от этого зависит то, каких результатов мы достигнем. Наша задача – выяснение разгонного потенциала испытуемых, следовательно, материнская плата не должна стать ограничителем в процессе экспериментов. Процессоры AMD FX в свою очередь отнюдь не блистают экономичностью, а потому требования к подсистеме питания у них высокие. Зачастую это приводит к тому, что даже на не совсем бюджетных моделях материнских плат под нагрузкой срабатывает защита от перегрева подсистемы питания (VRM) и частота CPU падает. В Конференции Overclockers.ru регулярно появляются темы, объединенные общей мыслью-вопросом «что это?», причём зачастую речь в этих темах идет работе в штатном или около-штатном режимах, не то что о разгоне.

Таким образом, в вопросе выбора системной платы под разгон процессоров AMD FX старших серий (8***/9***) необходимо быть очень аккуратным. Надо сказать, что здесь фактически на помощь пришла сама AMD, представив «девятитысячную» линейку процессоров серии FX. Один только теплопакет чего стоит: 220 Вт – это не шутки. И по наличию этих процессоров в CPU support List сразу отсеивается огромное число моделей Socket AM3+. Безусловно, среди них найдутся отдельные редкие достойные решения, способные выдержать такие нагрузки, просто не получившие соответствующее обновление BIOS, но эти платы уже, как правило, и в рознице почти не найти.

В итоге материнских плат с поддержкой FX-9000 не так уж и много. Точнее, всего одиннадцать:

- MSI – только 990FXA Gaming. Оная плата в московской рознице еще очень редка из-за новизны;

- Gigabyte – удалось обнаружить поддержку у GA-990FX-Gaming rev. 1.0, GA-990FXA-UD7 rev. 3.0, GA-990FXA-UD5 R5 rev. 1.0, GA-990FXA-UD5 rev. 3.0. Все они в московской рознице практически отсутствуют;

- ASRock – 990FX Extreme9, Fatal1ty 990FX Professional и Fatal1ty 970 Performance (и ее версия с 3.1). Первой и второй в московской рознице нет, что касается третьей, она же четвертая (разница лишь в дополнительной плате расширения с контроллером USB 3.1) – одного «живого» общения хватило, второго раза и даром не надо;

- ASUS – Crosshair V Formula-Z, M5A99FX Pro R2.0, Sabertooth 990FX R2.0 и Sabertooth 990FX/GEN3 R2.0. Первая хорошо выдерживает нагрузки, но очень дорога (около 18 тысяч рублей). Вторую мы тоже тестировали, причем дважды и подсистема питания процессора на ней тоже неплоха. Третью мы тоже тестировали, а четвертая в нашем списке её повторяет. Ценники последних трёх плат гораздо демократичнее и ближе к «простому народу» – примерно 10-14 тысяч рублей.

Выбор, на мой взгляд, очевиден – ASUS M5A99FX Pro R2.0 или ASUS Sabertooth 990FX R2.0. Последняя и была приобретена.

Тестовый стенд

Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:

- Материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (BIOS 2501; обзор; экземпляр не из этого обзора) + два 80 мм вентилятора для обдува радиатора подсистемы питания процессора и самой платы с обратной стороны под процессорным разъемом;

- Процессор: восемь экземпляров AMD FX-8320 3500 МГц;

- Система охлаждения: Noctua NH-D14 (обзор; экземпляр не из этого обзора), оснащенный вентилятором Zalman Z1PL-PWM (ZP1225BLM) вместо штатного в центральной части и при необходимости Noctua NF-P12 на вдув (оба на максимальных оборотах);

- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 (обзор);

- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Silicon Power XPower DDR3-2400 (11-13-13-32, 1.65 В; SP008GXLYU24ANSA, комплект из этого обзора);

- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);

- Системный накопитель: Team Group Ultra L5 120 Гбайт (Silicon Motion SM2246EN + 16 нм TLC SyncNAND SK Hynix, N1114B; из этого обзора);

- Корпус: открытый стенд.

реклама

- Операционная система: Windiws 10 x64 «Домашняя» со всеми текущими обновлениями с Windows Update.

Методика тестирования

Здесь все достаточно стандартно и уже знакомо моим постоянным читателям. Сначала процессор тестируется на потенциал в плане повышения энергоэффективности путем снижения напряжений питания (CPU Core и CPU NB Core). Затем напряжение CPU Core устанавливается равным 1.55 В (данное значение считается максимально безопасным для ЦП AMD) и ищется максимальная частота, при которой он сохраняет стабильность. После нахождения искомой частоты производится попытка снизить напряжение CPU Core (чтобы достичь максимума по частотному потенциалу, процессору не обязательно требуется максимальное напряжение). Частота и напряжение CPU NB Core при этом сохраняются равными штатным.

Продолжительность каждого теста составляет минимум 30 минут (точного контроля секунда в секунду не ведется, мало того, проводятся и выборочные тесты по часу и более) – такой продолжительности достаточно для определения примерного потенциала процессора. Более изощренный подход вроде «тестировать не менее четырех часов, прибавить 0.01 В, снизить частоту на 20 МГц» не привнесут принципиальной разницы в результат, но займут намного больше времени, что в рамках подготовки статьи просто нереально. К тому же, продолжительность тестирования в несколько часов позволяет оценить, насколько стабильно выдерживает разгон подсистема питания материнской платы, а в данном случае такая задача перед нами и вовсе не стоит.

Тестирование стабильности проводится в разном программном обеспечении: графических тестах 3DMark 2011, OCCT 4.4.1 (Medium Data Set и Small Data Set – по 20 минут), LinX 0.6.5 AVX 64bit 2560 Мбайт. Операционная система, в отличие от предыдущих тестирований, обновлена: теперь это Windows 10 x64 Домашняя, а не Windows 7 x64 Home Premium.

реклама

Особенности, привнесенные материнской платой ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (BIOS обновлена до версии 2501 – последней на момент тестирования):

- Напряжения устанавливаются немного ниже VID (пока что в списке VID NB Core, которое, в отличие от Core VID, нельзя узнать программно, я приравнял к фактически установленному).

- Режим Load Line Calibration установлен как «Medium». Именно в нем колебания напряжения CPU Core минимальны. Для сравнения, если оставить в «Auto», то при установке в BIOS напряжения CPU Core 1.55 В реальное напряжение, подаваемое на процессор, под нагрузкой достигает почти 1.7 В, что не только опасно для ЦП при продолжительной работе, но и, похоже, вызывает срабатывание защиты – система выключается. Последнее, кстати оказалось для меня некоторой неожиданностью, ибо бывшая у меня ранее оригинальная ASUS Sabertooth 990FX такие напряжения выдерживала нормально.

В качестве аппаратной поддержки (замеры напряжений и энергопотребления) используются:

- Для контроля напряжений – два мультиметра, Ресанта DT-9205A и Mastech MY64;

- Для контроля энергопотребления – шунт, врезанный в провода дополнительного питания ATX12V, в паре с амперметром WR-005 (100V / 10A). Питание амперметра обеспечивается батарейным блоком, выдающим напряжение

11 В и собранным на базе аккумуляторов типоразмера 18650 (маленькая ремарка: UltraFire – это самая дешевая марка, «noname», и 6000 мАч однозначная ложь, однако блок из трех таких батарей служит дольше, чем батарейка Duracell 9 В типа «Крона», не считая того, что батарейка одноразовая, а аккумуляторы — нет).

Некрасиво и кустарно, но нам не на выставку, главное – замеры.

В итоговой таблице будут приводиться данные по токам именно согласно значениям, полученным на шунте, и пониматься под ними будет потребление на входе подсистемы питания CPU. Не нужно путать это понятие с собственно энергопотреблением ЦП – это разные вещи: как и любая другая силовая схема, VRM процессора, преобразующая 12 В от блока питания в нужное ему напряжение, обладает такой характеристикой, как КПД (коэффициент полезного действия) – это разница между потребляемым током на входе и тем, что в итоге получает «потребитель», в данном случае процессор.

реклама

В наиболее качественных схемах величина КПД составляет около 90% (в дешевых материнских платах этот показатель может быть и 80%, и ниже, мало того, нужно помнить, что у элементов подсистемы питания эффективность работы зависит от температуры и с ее ростом падает). Поэтому полученные, например, 12 В (напряжение) х 25 А (сила тока) = 300 Вт не нужно приравнивать к фактическому потреблению процессора. На самом деле, с практической точки зрения это неважно: если неправильно подобрать систему охлаждения CPU, то катастрофы в этом не будет (сработает термозащита), тогда как блок питания (особенно дешевый, построенный по упрощенной схемотехнике) может оказаться менее терпимым к перегрузкам.

Небольшое отклонение от темы: перед тем, как слепо копировать описанное, убедитесь в возможностях своей материнской платы. Общепринято за обеспечение работы обоих преобразователей питания ЦП отвечает разъем дополнительного питания ATX. И «+» у этого разъема, как правило, изолирован от остальной силовой части, общая с основным 24-контактным разъемом питания ATX только «земля». Но на бюджетных моделях материнских плат, а также в форм-факторе Mini-ITX можно встретиться с ситуацией, где питание такого деления лишено.

Например, как используемая мною при тестах SSD-накопителей Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E; обзор), которая адекватно работает даже в том случае, если разъем 8-pin ATX не подключать вовсе. Разумеется, в таких случаях любые замеры будут просто некорректными, ведь часть токов будет проходить «мимо» – по основному питанию ATX.