Пятерка необычных дистрибутивов Linux

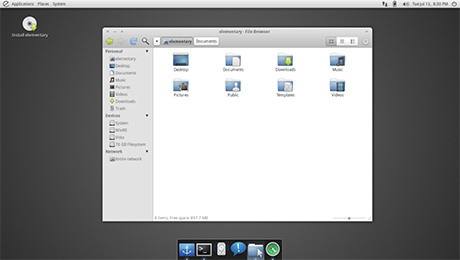

elementary OS: красота и изящность

Однако если к эстетике «элементарной» системы претензии отсутствуют, то вот удобство использования у нее все же не на высоте. Так, одной из наиболее заметных недоработок интерфейса elementary OS является отсутствие кнопки «Свернуть» в заголовках окон. Разумеется, физическую возможность свернуть окно из системы не убрали (для этого достаточно воспользоваться контекстным меню), однако включить кнопку «Свернуть» средствами ОС невозможно. Разработчики заявляют, что функция сворачивания окна – рудимент, доставшийся нам со времен систем родом из 80-х и 90-х, и так как большинство программ elementary OS автоматически восстанавливают предыдущий сеанс работы, логичней закрывать приложения, вместо того, чтобы искать способ их свернуть. На это пользователи справедливо отмечают, что многие программы не поддерживают восстановление сеанса, да и с технической точки зрения выгрузить программу из памяти и оставить ее выполняться в фоновом режиме – совсем не одно и тоже.

Впрочем, стоит отметить одну весьма немаловажную деталь – elementary OS все же считается экспериментальной операционной системой, на момент написания материала достигшей всего лишь уровня второй бета-версии. Так что не стоит, обращая внимания на недостатки в юзабилити, однозначно списывать ее со счетов – вполне вероятно, что они являются не больше чем «детскими болезнями», и разработчики, прислушаясь к своим пользователям, все же обеспечат необходимый функционал и исправят свои ошибки. Так что если вы верите в светлое будущее данного проекта или просто любите красивые вещи, вам стоит ознакомиться с elementary OS.

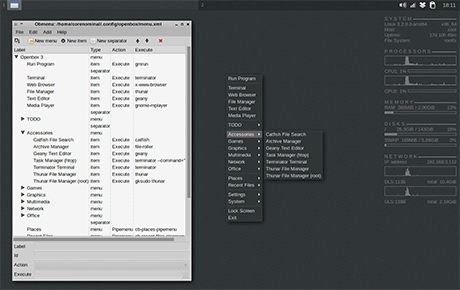

Crunchbang: ничего лишнего

Возможно, именно второе качество так сильно привлекает все новых и новых людей в круги пользователей Crunchbang. Дело в том, что менеджер Openbox на порядок менее требователен к «железу», чем даже считающиеся «легкими» оконные менеджеры Xfce и LXDE, поэтому Crunchbang способен работать даже на совсем прозаических конфигурациях. Ваш покорный слуга успешно запускал эту ОС на компьютере Pentium III 1 ГГц c 256 МБ оперативной памяти, и производительность системы была вполне впечатляющей, даже несмотря на то, что работа проводилась в live-режиме с флешки, а материнская плата поддерживала исключительно USB 1.1. Неудивительно, что на современных компьютерах с многоядерными процессорами и многими гигабайтами ОЗУ скорость Crunchbang просто шокирует. За скорость, правда, придется платить некоторой аскетичностью интерфейса, который, к тому же, серьезно отличается от того, к которому привыкли как пользователи Windows, так и те, кто работает с дистрибутивами на базе более привычных оболочек, таких как Unity, GNOME или KDE. Однако, как правило, привыкнуть к нему можно за один-два сеанса работы; особенно хорошо это получается у тех, кто уже имеет определенный опыт работы в Linux, однако и те, кто лишь недавно познакомился с «пингвинами», переучиваются довольно быстро.

Набор приложений, входящих в стандартную поставку Crunchbang, должен быть знаком каждому, кто имел дело с Xfce-дистрибутивами (например, с небезызвестной Xubuntu, одним из официальных деривативов Ubuntu). Тут можно встретить и файловый менеджер Thunar, и XFBurn, который можно описать как «альтернатива CDBurner для Windows», и многие другие. В качестве штатного браузера, как и в Debian, используется Iceweasel, фактически представляющий собой Firefox с отсутствием атрибутики Mozilla, однако благодаря наличию специальных установщиков пользователь может выбрать любой другой браузер, будь то Firefox, Chrome или Opera. Кроме того, доступен инсталлятор для популярного облачного сервиса хранения данных Dropbox. Ну и, конечно, не стоит забывать, что перед нами система, основанная на Debian, поэтому дефицита программ практически не наблюдается.

Таким образом, Crunchbang представляет собой идеальный выбор для тех, кому уже порядком надоели громоздкие ОС с перегруженными интерфейсами и тормозящие даже на не очень сильно устаревших ПК. Он хорошо подойдет пользователям любого стажа, и если вас не смущает необычный интерфейс и его некоторая «неотполированность», вам стоит попробовать его.

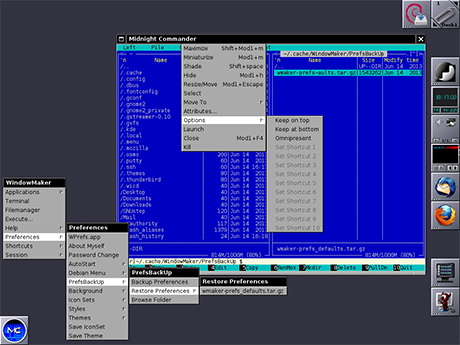

Window Maker Live: привет от NeXTSTEP

Интерфейс Window Maker Live нельзя назвать интуитивно понятным (в этом плане он уступает даже Openbox), и поэтому для использования требуется определенное обучение, однако после обучения все становится на свои места – управлять системой становится довольно удобно, что особенно явно проявляется при работе с большим количеством приложений или открытых окон. Дизайн Window Maker Live способен понравится только закоренелым любителям старины, но, в принципе, кто-то может найти свою прелесть в угловатых и серых, словно пришедших из 90-х, элементах управления окон, ну а остальные могут воспользоваться темами.

Window Maker Live также основана на Debian, что делает ее функциональной и универсальной операционной системой, предназначенной для работы с огромным количеством доступных программ и на самых различных конфигурациях, в том числе, как и в случае с Crunchbag, довольно маломощных – сказывается «неприхотливость» оболочки. Впрочем, несмотря на то, что формально данный дистрибутив предназначен для использования на любых компьютерах, разработчики особо уделяют внимание работе ОС на ноутбуках IBM/Lenovo ThinkPad, и, в частности, серии Thinkpad T61 – такие «железные» особенности данных ПК, как TrackPoint и UltraBay, работают «из коробки» и практически без дополнительных настроек.

В целом, о Window Maker Live сложилось впечатление как об ОС «не для всех». Безусловно, ее оценят любители новых (или, что в данной ситуации более уместно, хорошо забытых старых) подходов к управлению компьютером, а также поклонники ретро, обладатели ThinkPad или те, кому по тем или иным причинам не подошел Crunchbang. Согласитесь, нельзя сказать, что целевая аудитория данной системы обширна. Тем не менее, если вы любите нечто необычное и нестандартное, вам определенно надо по крайней мере познакомиться с ним.

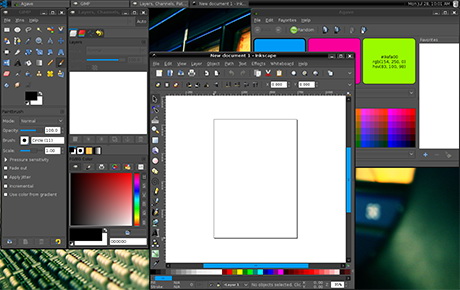

Ubuntu Studio: дистрибутив для творческих людей

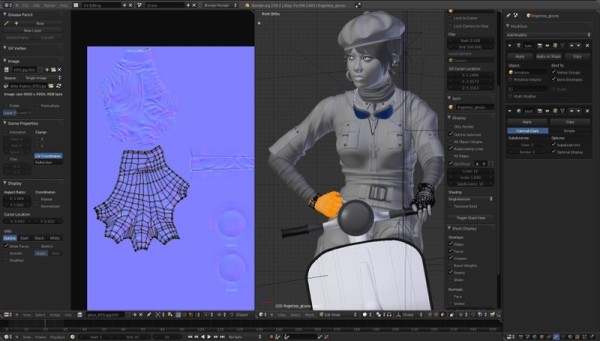

Ubuntu Studio фактически отличается от «обычной» Ubuntu только составом программного обеспечения, однако именно благодаря нему он приобрел, как говорится, «широкую популярность в узких кругах». Дело в том, что, установив Ubuntu Studio, представители самых разных творческих профессий тотчас, без дополнительной установки и лишних настроек, получают полноценную рабочую среду. Так, мастера фотографии получают в свое распоряжение мощный фоторедактор и RAW-конвертер Darktable, люди, работающие с видео, могут тотчас приступить к монтажу с помощью Openshot и созданию DVD-меню DVDStyler’ом, а пишущие музыку вправе воспользоваться цифровой звуковой рабочей станцией Ardour, набором секвенсоров и синтезаторов. Не останутся в обиде и дизайнеры с верстальщиками – используя такие инструменты, как векторный редактор Inkscape и Scribus, open-source аналог Adobe Reader.

Единственный минус Ubuntu Studio – ее излишняя универсальность. Дело в том, что вряд ли музыканту понадобится редактор фотографий, а монтажеру – MIDI-сервер, при этом «лишние» программы занимают немало места на жестком диске. Таким образом, несмотря на то, что данной системой вполне можно пользоваться в режиме «установил и забыл», для достижения наилучших результатов все же необходимо потратить время на удаление ненужного ПО. Поэтому если вам не критична скорость первоначального развертывания, лучше использовать «чистую» систему и доустановить все необходимое вручную. Однако если вам нужно было приступить к творческой работе еще вчера, а времени на действия обслуживающего характера нет, Ubuntu Studio вас вполне может выручить.

Tails: приватность превыше всего

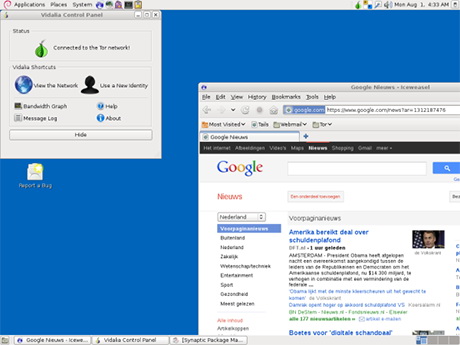

Вообще, использование Live CD при работе на чужом ПК, будь то ноутбук знакомого или компьютер в Интернет-кафе, является довольно эффективным способом сохранить свою анонимность на локальном уровне. Однако Tails, благодаря установленному анонимайзеру Tor и предварительно настроенным на работу с ним приложениям выводит анонимность на уровень Интернета. Помимо этого, работа с Tails в офлайн-режиме также не вызовет претензий даже у самых педантичных в этом плане пользователей – в отличие от многих Live-дистрибутивов, он никогда не использует жесткий диск компьютера для создания файла подкачки и хранения временных файлов.

Пользователь Tails также может использовать ряд программ для шифрования потоков данных (инструмент OTR, предназначенный для работы с IM-протоколами, и браузерное расширение HTTPS Everywhere), документов и электронных писем (OpenPGP) и даже целых дисков (LUKS, TrueCrypt). Более того, с помощью программы MAT пользователь может очистить любой файл от метаданных, а с помощью Nautilus Wipe возможно безвозвратно удалять файлы практически с любых носителей.

Перед нами далеко не полный список программ и возможностей операционной системы Tails, и очень трудно представить человека, который бы использовал их все и при этом не состоял бы в какой-нибудь организации с запредельным уровнем секретности. Значит ли это то, что для «простых смертных», не обеспокоенных проблемами отслеживания и контроля, данная Live-система останется бесполезной? Вовсе нет. Она вполне может пригодиться тем, кому приходится работать не за своим компьютером, а также тем, кто хочет обеспечить абсолютно безопасную среду без возможности перехвата личных данных. Поэтому диск с Tails должен обязательно присутствовать в «чемоданчике» опытного пользователя, наряду со средствами восстановления системы.

И это только начало

А где дистрибутив «такой-то»? Как вы посмели не отметить его?» Мы просим извинения у наших читателей за то, что рассказали не обо всех интересных операционных системах на ядре Linux – как уже было отмечено в начале, этому просто не позволяет формат. К тому же, каждый месяц появляются новые дистрибутивы и окончательно умирают некоторые из старых; в мире СПО подобные процессы – обычное дело. Возможно, что именно разнообразие и постоянное развитие и привлекают на сторону Linux десятки, сотни тысяч новых пользователей.

Источник

10 дистрибутивов Linux специального назначения

Прелесть Linux в том, что можно сделать дистрибутив под любые запросы. Требуется лишь время и желание. Многие популярные дистрибутивы Linux — результат работы отдельных энтузиастов или групп, недовольных имеющимся набором опций. Вот некоторые из дистрибутивов Linux специального назначения.

1. Parted Magic OS: дистрибутив для восстановления дисков и работы с разделами, который поддерживает более десяти файловых систем и включает различные утилиты для «переноса, копирования, создания, удаления, расширения и сжатия дисковых разделов. Клонирование дисков и осуществление полного бэкапа. Тестирование дисков на возможность сбоя в будущем. Поиск сбойных секторов. Тестирование производительности компьютера. Безопасная полная очистка диска без возможности восстановления. Доступ к незагружаемым HDD для восстановления важных данных».

2. SystemRescueCd похож на Parted Magic OS, но идёт на пару шагов дальше и помогает восстанавливать систему после сбоя. Дополнительно содержит утилиты для восстановления удалённых файлов, переустановки пароля администратора Windows, сжатия и бэкапа существующей системы и т.д.

3. BackTrack Linux: дистрибутив для пентестинга, то есть тестирования безопасности компьютеров и сетей с использованием разных наборов инструментов: сбор информации, оценка уязвимостей, применение эксплойтов, эскалация привилегий, поддержание доступа, обратный инжиниринг, инструменты для работы с RFID, нагрузочное тестирование, криминалистическая экспертиза, инструменты для составления отчётов.

4. Ubuntu Studio: дистрибутив на базе Ubuntu, но нацеленный на творческую деятельность. Поставляется с популярными Linux-приложениями для редактирования аудио, видео, фотографий, графики и издательского дела.

5. Mythbuntu: система видеозаписи, цифровой видеомагнитофон на базе Ubuntu с использованием mythTV на фронтэнде. Можно использовать в качестве альтернативы Tivo и подобных цифровых приставок. Mythbuntu похож на дистрибутив LinHES на базе ArchLinux.

6. Scientific Linux сделан на основе Red Hat Enterprise Linux при участии Фермилаб и ЦЕРН. Как понятно из названия, предназначен для учёных.

7. Tails: дистрибутив на базе Debian поставляется вместе с анонимайзером Tor, программами для шифрования и безопасности для всех параноиков среди нас.

8. LinuxCNC: программный комплекс для управления различными механизмами, такими как фрезерные станки, токарные станки, плазменные резаки, роботы, гексаподы.

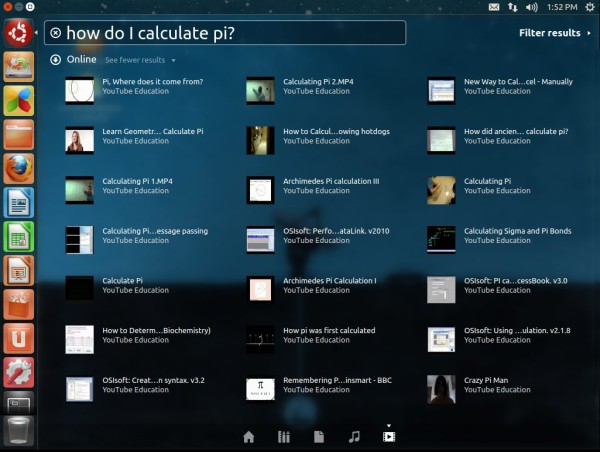

9. Edubuntu: дистрибутив на базе Ubuntu, но созданный активистами движения за свободное образование в школах по всему миру.

10. VortexBox: дистрибутив на базе Fedora может использоваться как музыкальный сервер или музыкальный автомат, Способен автоматически конвертировать CD в форматы FLAC и MP3, добавлять теги ID3, скачивать обложки для дисков. После этого Vortexbox раздаёт медиафайлы на подключённые к сети проигрыватели, такие как Logitech Squeezebox, Sonos и Linn. Музыку можно транслировать на системы под Windows или Mac OSX.

Ещё Ubuntu Christian Edition и Ubuntu Satanic Edition достойны специального упоминания за свою уникальность.

Нужно отметить, как много дистрибутивов сделаны на базе Ubuntu, которая сама основана на Debian, причиной чему может быть именно лёгкость создания собственных дистрибутивов с помощью Ubuntu Builder. Это далеко не полный список. Существует сотни, если не тысячи различных дистрибутивов Linux.

Источник