- 16 команд мониторинга Linux-сервера, которые вам действительно нужно знать

- iostat

- meminfo и free

- mpstat

- netstat

- ps и pstree

- strace

- tcpdump

- uptime

- vmstat

- Wireshark

- How to check os version in Linux command line

- Check os version in Linux

- The /etc/os-release file

- Checking OS version on Linux using the lsb_release command

- hostnamectl command

- uname command

- /etc/issue file

- Getting help

- Related media

- Conclusion

- Домашний linux сервер своими руками

- Аппаратная часть

16 команд мониторинга Linux-сервера, которые вам действительно нужно знать

Хотите знать, что самом деле происходит на с вашим сервером? Тогда вы должны знать эти основные команды. Как только вы их освоите, вы станете администратором-экспертом в системах Linux.

В зависимости от дистрибутива Linux, вы можете с помощью программы с графическим интерфейсом получить больше информации, чем могут дать эти команды, запускаемые из командной оболочки. В SUSE Linux, например, есть отличное графическое инструментальное средство YaST , предназначенное для конфигурирования и управления системой; также в KDE есть отличное инструментальное средство KDE System Guard .

Однако, основное правило администратора Linux состоит в том, что вы должны работать с графическим интерфейсом на сервере только в случае, когда это вам абсолютно необходимо. Это обусловлено тем, что графические программы на Linux занимают системные ресурсы, которые было бы лучше использовать в другом месте. Поэтому хотя программа с графическим интерфейсом и может отлично подходить для базовой проверки состояния сервера, если вы хотите знать, что происходит на самом деле, отключите графический интерфейс и воспользуйтесь инструментальными средствами, работающими из командной строки Linux.

Это также означает, что вы должны запускать графический интерфейс на сервере только тогда, когда это действительно необходимо; не оставляйте его работать. Чтобы достичь оптимальной производительности, сервер Linux должен работать на уровне runlevel 3 , на котором, когда компьютер загружается, полностью поддерживается работа в сети и многопользовательский режим, но графический интерфейс не запускается. Если вам действительно нужно графический рабочий стол, вы всегда можете его открыть с помощью команды startx , выполненной из командной строки.

Если ваш сервер при загрузке запускается в графическом режиме, то вам это нужно изменить. Для этого откройте терминальное окно, с помощью команды su перейдите в режим пользователя root и с помощью вашего любимого текстового редактора откройте файл /etc/inittab .

Как только вы это сделаете, найдите строку initdefault и измените ее с id:5:initdefault: на id:3:initdefault:

Если файла inittab нет, то создайте его и добавьте строку id:3 . Сохраните файл и выйдите из редактора. В следующий раз при загрузке ваш сервер будет загружаться на уровне запуска 3. Если вы после этого изменения не захотите перезагружать сервер, вы также можете с помощью команды init 3 непосредственно задать уровень запуска вашего сервера.

Как только ваш сервер станет работать на уровне запуска init 3, вы для того, чтобы увидеть, что происходит внутри вашего сервера, можете начать пользоваться следующими программами командной оболочки.

iostat

Команда iostat подробно показывает, что к чему в вашей подсистеме хранения данных. Как правило, вы должны использовать команду iostat для того, чтобы следить, что ваша подсистема хранения работают в целом хорошо и прежде, чем ваши клиенты заметят, что сервер работает медленно, выявлять те места, из-за медленного ввода/вывода которых возникают проблемы. Поверьте мне, вам следует обнаруживать эти проблемы раньше, чем это сделают ваши пользователи!

meminfo и free

Команда meminfo предоставит вам подробный список того, что происходит в памяти. Как правило, доступ к данным meminfo можно получить с помощью другой программы, например, cat или grep . Так, например, с помощью команды

вы в любой момент будете знать все, что происходит в памяти вашего сервера.

Вы можете воспользоваться командой free для быстрого «фактографического» взгляда на память. Если кратко, то с помощью команды free вы получите обзор состояния памяти, а с помощью команды meminfo вы узнаете все подробности.

mpstat

Команда mpstat сообщает о действиях каждого из доступных процессоров в многопроцессорных серверах. В настоящее время почти во всех серверах используются многоядерные процессоры. Команда mpstat также сообщает об усредненной загрузке всех процессоров сервера. Это позволяет отображать общую статистику по процессорам во всей системе или для каждого процессора отдельно. Эти значения могут предупредить вас о возможных проблемах с приложением прежде, чем они станут раздражать пользователей.

netstat

Команда netstat , точно также, как и ps , является инструментальным средством Linux, которым администраторы пользуются каждый день. Она отображает большое количество информации о состоянии сети, например, об использовании сокетов, маршрутизации, интерфейсах, протоколах, показывает сетевую статистику и многое другое. Некоторые из наиболее часто используемых параметров:

-a — Показывает информацию о всех сокетах

-r — Показывает информацию, касающуюся маршрутизации

-i — Показывает статистику, касающуюся сетевых интерфейсов

-s — Показывает статистику, касающуюся сетевых протоколов

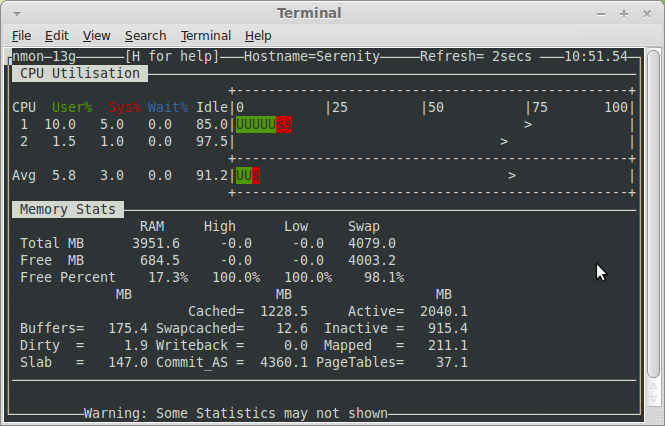

Команда nmon , сокращение от Nigel’s Monitor, является популярным инструментальным средством с открытым исходным кодом, которое предназначено для мониторинга производительности систем Linux. Команда nmon следит за информацией о производительности нескольких подсистем, таких как использование процессоров, использование памяти, выдает информацию о работе очередей, статистику дисковых операций ввода/вывода, статистику сетевых операций, активности системы подкачки и метрические характеристики процессов. Затем вы через «графический» интерфейс команды curses можете в режиме реального времени просматривать информацию, собираемую командой nmon.

Чтобы команда nmon работала, вы должны ее запустить из командной строки. После этого вы можете с помощью нажатий на отдельные клавиши выбирать подсистемы, за работой которых вы хотите проследить. Например, чтобы получить статистику по процессору, памяти и дискам, наберите c , m и d . Вы также можете использовать команду nmon с флагом -f для того, чтобы сохранить статистику в файле CSV для последующего анализа.

Я считаю, что для повседневного мониторинга серверов команда nmon является одной из самых полезных программ в моем инструментальном наборе, предназначенном для систем Linux.

Команда pmap сообщает об объеме памяти, которые используются процессами на вашем сервере. Вы можете использовать этот инструмент для того, чтобы определить, для каких процессов на сервере выделяется память и как эти процессы ее используют.

ps и pstree

Команды ps и pstree являются двумя самыми лучшими командами администратора Linux. Они обе выдают список всех запущенных процессов. Команда ps показывает, сколько памяти и процессорного времени используют программы, работающие на сервере. Команда pstree выдает меньше информации, но указывает, какие процессы являются потомками других процессов. Имея эту информацию, вы можете обнаружить неуправляемые процессы и уничтожить их с помощью команды kill , предназначенной для «безусловного уничтожения» процессов в Linux.

Программа sar является инструментальным средством мониторинга, столь же универсальным как швейцарский армейский нож. Команда sar , на самом деле, состоит из трех программ: sar , которая отображает данные, и sa1 и sa2 , которые собирают и запоминают данные. После того, как программа sar установлена, она создает подробный отчет об использовании процессора, памяти подкачки, о статистике сетевого ввода/вывода и пересылке данных, создании процессов и работе устройств хранения данных. Основное отличие между sar и nmon в том, что первая команда лучше при долгосрочном мониторинге системы, в то время, как я считаю, nmon лучше для того, чтобы мгновенно получить информацию о состоянии моего сервера.

strace

Команду strace часто рассматривают, как отладочное средство программиста, но, на самом деле, ее можно использовать не только для отладки. Команда перехватывает и записывает системные вызовы, которые происходят в процессе. Т.е. она полезна в диагностических, учебных и отладочных целях. Например, вы можете использовать команду strace для того, чтобы выяснить, какой на самом деле при запуске программы используется конфигурационный файл.

tcpdump

Tcpdump является простой и надежной утилитой мониторинга сети. Ее базовые возможности анализа протокола позволяют получить общее представление о том, что происходит в вашей сети. Однако, чтобы по-настоящему разобраться в том, что происходит в вашей сети, вам следует воспользоваться программой Wireshark (см. ниже).

Команда top показывает, что происходит с вашими активными процессами. По умолчанию она отображает самые ресурсоемкие задачи, запущенные на сервере, и обновляет список каждые пять секунд. Вы можете отсортировать процессы по PID (идентификатор процесса), времени работы, можете сначала указывать новые процессы, затраты по времени, по суммарному затраченному времени, а также по используемой памяти и по общему времени использования процессора с момента запуска процесса. Я считаю, что это быстрый и простой способ увидеть, что некоторый процесс начинает выходить из-под контроля и из-за этого все движется к проблеме.

uptime

Используйте команду uptime для того, чтобы узнать, как долго работает сервер и сколько пользователей было зарегистрировано в системе. Эта команда также покажет вам среднюю загрузку сервера. Оптимальное значение равно 1 или меньше, что означает, что каждый процесс немедленно получает доступ к процессору и потери циклов процессора отсутствуют.

vmstat

Вы можете использовать команду vmstat , в основном, для контроля того, что происходит с виртуальной памятью. Для того, чтобы получить наилучшую производительность системы хранения данных, Linux постоянно обращается к виртуальной памяти.

Если ваши приложения занимают слишком много памяти, вы получите чрезмерное значение затрат страниц памяти (page-outs) — программы перемещаются из оперативной памяти в пространство подкачки вашей системы, которое находится на жестком диске. Ваш сервер может оказаться в таком состоянии, когда он тратит больше времени на управление памятью подкачки, а не на работу ваших приложений; это состояние называемое пробуксовкой (thrashing). Когда компьютер находится в состоянии пробуксовки, его производительность падает очень сильно. Команда vmstat , которая может отображать либо усредненные данные, либо фактические значения, может помочь вам определить программы, которые занимают много памяти, прежде, чем из-за них ваш процессор перестанет шевелиться.

Wireshark

Программа wireshark , ранее известная как ethereal (и до сих пор часто называют именно так), является «старшим братом» команды tcpdump , хотя она более сложная и с более расширенными возможностями анализа и отчетности по используемым протоколам. У wireshark есть как графический интерфейс, так и интерфейс командной оболочки. Если вам требуется серьезное администрирование сетей, вам следует использовать программу ethereal. И, если вы используете wireshark/ethereal, я настоятельно рекомендую воспользоваться книгой Practical Packet Analysis Криса Сандера (Chris Sander), рассказывающей о том, как с помощью практического анализа пакетов можно получить максимальную отдачу от этой полезной программы.

Это обзор всего лишь нескольких наиболее значимых систем мониторинга из многих, имеющихся для Linux. Тем не менее, если вы сможете освоить эти программы, они помогут вам на пути к вершинам системного администрирования Linux.

Источник

How to check os version in Linux command line

Check os version in Linux

The procedure to find os name and version on Linux:

- Open the terminal application (bash shell)

- For remote server login using the ssh: ssh user@server-name

- Type any one of the following command to find os name and version in Linux:

cat /etc/os-release

lsb_release -a

hostnamectl - Type the following command to find Linux kernel version:

uname -r

Let us see all examples in details for common Linux distros.

The /etc/os-release file

Type the following cat command:

$ cat /etc/os-release

Sample outputs:

We can filter out information such as OS version and name using the grep command/egrep command as follows:

$ grep ‘^VERSION’ /etc/os-release

$ egrep ‘^(VERSION|NAME)=’ /etc/os-release

Here is what we see:

Even tiny Linux distro such as Alpine Linux provide the required OS (Operating system) information, including version:

Checking OS version on Linux using the lsb_release command

The lsb_release command gives LSB (Linux Standard Base) and distribution-specific information on the CLI. The syntax is:

$ lsb_release -a

Sample outputs:

hostnamectl command

Use hostnamectl command to query and change the system hostname and related settings. Just type the following command to check OS name and Linux kernel version:

$ hostnamectl

And it will give info as follows. Look out for “ Operating System ” and “ Kernel “:

Another outputs from my OpenSUSE Linux 15.2 server:

uname command

/etc/issue file

Use more command/less command as follows:

$ cat /etc/issue

$ more /etc/issue

$ less /etc/issue

Getting help

You can also view the manual page on uname using the following command:

$ man hostnamectl

$ man uname

$ man cat

Related media

- No ads and tracking

- In-depth guides for developers and sysadmins at Opensourceflare✨

- Join my Patreon to support independent content creators and start reading latest guides:

- How to set up Redis sentinel cluster on Ubuntu or Debian Linux

- How To Set Up SSH Keys With YubiKey as two-factor authentication (U2F/FIDO2)

- How to set up Mariadb Galera cluster on Ubuntu or Debian Linux

- A podman tutorial for beginners – part I (run Linux containers without Docker and in daemonless mode)

- How to protect Linux against rogue USB devices using USBGuard

Join Patreon ➔

Conclusion

We explained how to find and display the OS version on Linux. The safest option is to query /etc/os-release file using grep or cat command. Systemd based Linux distro users can use the hostnamectl command.

🐧 Get the latest tutorials on Linux, Open Source & DevOps via

Источник

Домашний linux сервер своими руками

Хочется поделиться с хабросооществом информацией о том как я собирал домашний сервер.

Из софта на домашнем сервере будет «крутиться» следующий набор:

- torrent клиент с web-мордой

- DHCP — раздаем ip адреса и сетевые настройки

- TFTP — для сетевой загрузки

- OpenVPN — для хождения в сеть с нетбука из недоверенных сетей

- FTP/Samba/NFS — сетевые шары для доступа с домашних машин

- Radius — для WPA2 авторизации

- DigiTemp — мониторинг домашней температуры

Аппаратная часть

При выборе аппаратной части, вариантов было несколько:

- старенький комп

- самосбор на базе mini-ITX

- тонкий клиент HP T5000

- тонкий клиент на базе Neoware CA2

Первый вариант был сразу же отброшен из-за шума, пыли и энергопотребления. Второй был заказан, пока шли комплектующие, я успел передумать (захотелось шум и энергопотребление свести до минимума). В итоге, на Ebay были куплены тонкие клиенты HP t5000 и Neoware CA2. Месяц спустя пришли тонкие клиенты и из двух, после долгих размышлений, был выбран Neoware CA2. В него идеально поместился 2.5′ HDD и вторая сетевая карта.

После допиливания, в буквальном смысле, Neoware CA2 я принялся ставить на него Ubuntu 9.10 с офисного TFTP сервера. Установку производил самую минимальную. Если бы не было набора для сетевой установки, ставил бы Debian с USB CD-ROM и netinstall диска. Сам я ярый фанат RHEL/CentOS, но на домашний сервер решил ставить что-то из debian семейства, для расширения кругозора.

Torrent клиент и вебморда

Теперь перейдем к установке torrent клиента и вебморды. Была выбрана связка rtorrent + rutorrent, установка из репозитариев была отметена сразу, т.к. «родной» пакет был собран без xmlrpc-c который расширяет функционал rutorrent. Ниже фактически, скрипт для авто-установки rtorrent+rutorrent+lighttpd+php.

Устанавливаем всё что необходимо для компиляции xmlrpc-c, libtorrent, rtorrent

apt-get install checkinstall subversion build-essential make autoconf autotools-dev automake libtool libcurl4-openssl-dev libsigc++-2.0-dev pkg-config libncurses5-dev

apt-get remove rtorrent libtorrent11 libxmlrpc-c3 libxmlrpc-c3-dev libxmlrpc-core-c3 libxmlrpc-core-c3-dev

Компилируем и «заворачиваем» в .deb пакет xmlrpc-c, libtorrent, rtorrent

svn co xmlrpc-c.svn.sourceforge.net/svnroot/xmlrpc-c/advanced xmlrpc-c

cd xmlrpc-c

./configure —prefix=/usr && make && checkinstall -D

cd ..

wget libtorrent.rakshasa.no/downloads/libtorrent-0.12.6.tar.gz

tar zxfv libtorrent-0.12.6.tar.gz

cd libtorrent-0.12.6

rm -f scripts/

./autogen.sh && ./configure —prefix=/usr && make && checkinstall -D

cd ..

wget libtorrent.rakshasa.no/downloads/rtorrent-0.8.6.tar.gz

tar zxfv rtorrent-0.8.6.tar.gz

cd rtorrent-0.8.6

rm -f scripts/

./autogen.sh && ./configure —with-xmlrpc-c —prefix=/usr && make && checkinstall -D

К сожалению, rtorrent не умеет работать в режиме daemon, по этому будем использовать screen

apt-get install screen -y

wget libtorrent.rakshasa.no/raw-attachment/wiki/RTorrentCommonTasks/rtorrentInit.sh —output-document=/etc/init.d/rtorrent

chmod +x /etc/init.d/rtorrent

sed -i ‘s/»user»/»torrents»/’ /etc/init.d/rtorrent

update-rc.d rtorrent defaults

useradd -d /torrents -m torrents

Создаем конфиг и папки для сессий и готовых торрент закачек, после чего стартуем rtorrent.

mkdir /torrents/.rtorrent_session

cat >> /torrents/.rtorrent.rc

Теперь займемся вебмордой rutorrent. Для работы rutorrent необходим вебсервер и интерпретатор php.

apt-get install lighttpd php5-cgi php5-cli php5-curl curl -y

lighty-enable-mod fastcgi

echo ‘server.modules += ( «mod_scgi» )’ >> /etc/lighttpd/lighttpd.conf

cat >> /etc/lighttpd/lighttpd.conf

( «127.0.0.1» =>

(

«host» => «127.0.0.1»,

«port» => 5000,

«check-local» => «disable»

)

)

)

EOF

/etc/init.d/lighttpd force-reload

Вебсервер готов, теперь будем ставить rutorrent и несколько полезных плагинов к нему.

cd /var/www/

svn checkout rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/rutorrent

cd /var/www/rutorrent/plugins/

svn checkout rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/plugins/tracklabels

svn checkout rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/plugins/cookies

svn checkout rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/plugins/autotools

svn checkout rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/plugins/erasedata

chown -R www-data:www-data /var/www/

Теперь можно заходить по server_ip/rutorrent и начинать пользоваться.

Теперь установим DHCP сервер и создадим для него конфиг таким образом чтобы клиенты получали:

router 192.168.1.1

dns сервер 8.8.8.8

сервер времени time.nist.gov

tftp сервер 192.168.1.1

и для примера фиксированная выдача 192.168.1.100 клиенту с MAC-адресом 00:1B:FC:33:F0:25

aptitude install dhcp3-server

cat >> /etc/dhcp3/dhcpd.conf

строчки с option-150 нужны для моего VoIP телефона Cisco 7940.

TFTP и сетевая установка

aptitude install xinetd atftpd atftp

cat >> /etc/xinetd.d/tftp

Теперь проверим, работает ли tftp сервер

root@dvr:

# echo bla > /tftpboot/123

root@dvr:

# atftp 127.0.0.1

tftp> get 123

tftp>

root@dvr:

# cat 123

bla

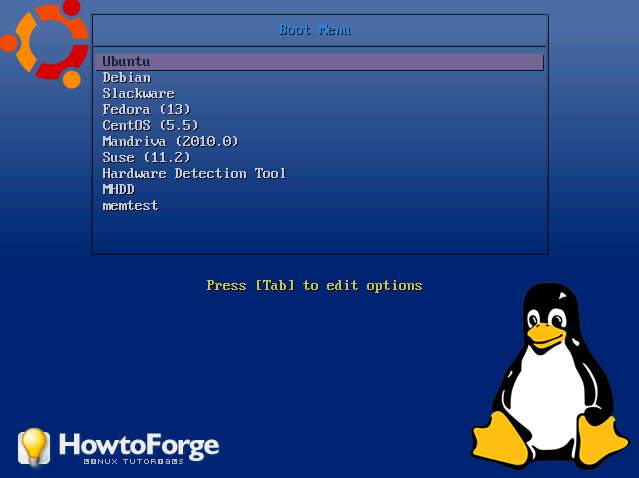

Всё нормально, теперь создадим netinstall наборы для нескольких ОС: Ubuntu karmic, Ubuntu lucid, Debian lenny, Debian sid, Debian squeeze, Fedora 13, CentOS 5.5, Mandriva 2010.0, Suse 11.2, Slackware 13.1, Hardware Detection Tool, memtest и MHDD. Для этого предлагаю использовать слегка модифицированный скрипт который я взял с HowtoForge.

apt-get install lftp -y

wget itblog.su/tftpboot_installs.sh

bash tftpboot_installs.sh

Теперь добавим SystemRescueCd в PXE меню

wget «http://downloads.sourceforge.net/project/systemrescuecd/sysresccd-x86/1.6.3/systemrescuecd-x86-1.6.3.iso?use_mirror=citylan»

mount -o loop systemrescuecd-x86-1.6.1.iso /mnt/

cp /mnt/sysrcd.* /var/www/

cp /mnt/isolinux/initram.igz /tftpboot/

cp /mnt/isolinux/rescuecd /tftpboot/

cat >> /tftpboot/pxelinux.cfg/default

Без особого труда в это меню можно добавить продукты Acronis, инсталляцию и запуск Windows XP и прочее.

Вот так будет выглядеть наше меню:

Продолжение в следующей части. А именно:

- OpenVPN сервер для «хождения» в сеть из не доверенных сетей (например из гостиницы)

- FTP/Samba/NFS сетевые шары

- Radius для авторизации wi-fi клиентов

- DigiTemp зачатки умного дома, мониторинг температуры в квартире и за окном

- festival — говорящий будильник

- бакапы с хостинга

и подытожит статью скрипт который всё это установит в «два клика».

С удовольствием выслушаю замечания и дополнения.

Источник