- Verbose linux что это

- ИТ База знаний

- Полезно

- Навигация

- Серверные решения

- Телефония

- Корпоративные сети

- Загрузчики Linux

- Загрузчики

- Загрузчик GRUB

- The Definition of Verbose Output

- ‘Verbose’ output offers additional information and context

- Verbose Linux Output

- Базовые команды Linux для тестировщиков и не только

- Немного о выводе команд

- Базовые команды Linux

- mkdir

- rsync

- telnet

- Решение типовых задач в Linux

- Изменить владельца файла

- Изменить права доступа файла

- Вывести содержимое бинарного файла

- Искать файлы

- Искать текст в файлах

- Смотреть установленные пакеты

- Посмотреть, сколько места занимает дерево директорий

- «Найти и заменить» в файле, в файлах в директории

- Вывести колонку из вывода

- Узнать IP адрес по имени хоста

- Сетевая информация

- Посмотреть открытые порты

- Информация о системе

- Информация о памяти

- Информация о файловых системах (свободное место на дисках)

- Информация о задачах и различной статистике по системе

- Дамп сетевого трафика

Verbose linux что это

Show the files being worked on as tar is running.

‘ —verbose ’ (‘ -v ’) shows details about the results of running tar . This can be especially useful when the results might not be obvious. For example, if you want to see the progress of tar as it writes files into the archive, you can use the ‘ —verbose ’ option. In the beginning, you may find it useful to use ‘ —verbose ’ at all times; when you are more accustomed to tar , you will likely want to use it at certain times but not at others. We will use ‘ —verbose ’ at times to help make something clear, and we will give many examples both using and not using ‘ —verbose ’ to show the differences.

Each instance of ‘ —verbose ’ on the command line increases the verbosity level by one, so if you need more details on the output, specify it twice.

When reading archives (‘ —list ’, ‘ —extract ’, ‘ —diff ’), tar by default prints only the names of the members being extracted. Using ‘ —verbose ’ will show a full, ls style member listing.

In contrast, when writing archives (‘ —create ’, ‘ —append ’, ‘ —update ’), tar does not print file names by default. So, a single ‘ —verbose ’ option shows the file names being added to the archive, while two ‘ —verbose ’ options enable the full listing.

For example, to create an archive in verbose mode:

Creating the same archive with the verbosity level 2 could give:

This works equally well using short or long forms of options. Using long forms, you would simply write out the mnemonic form of the option twice, like this:

Note that you must double the hyphens properly each time.

Later in the tutorial, we will give examples using ‘ —verbose —verbose ’.

The full output consists of six fields:

Depending on the file type, the name can be followed by some additional information, described in the following table:

The file or archive member is a symbolic link and link-name is the name of file it links to.

‘ link to link-name ’

The file or archive member is a hard link and link-name is the name of file it links to.

The archive member is an old GNU format long link. You will normally not encounter this.

The archive member is an old GNU format long name. You will normally not encounter this.

The archive member is a GNU volume header (see section Tape Files).

‘ —Continued at byte n — ’

Encountered only at the beginning of a multi-volume archive (see section Using Multiple Tapes). This archive member is a continuation from the previous volume. The number n gives the offset where the original file was split.

‘ unknown file type c ’

An archive member of unknown type. c is the type character from the archive header. If you encounter such a message, it means that either your archive contains proprietary member types GNU tar is not able to handle, or the archive is corrupted.

For example, here is an archive listing containing most of the special suffixes explained above:

This document was generated on March 24, 2021 using texi2html 5.0.

Источник

ИТ База знаний

Курс по Asterisk

Полезно

— Узнать IP — адрес компьютера в интернете

— Онлайн генератор устойчивых паролей

— Онлайн калькулятор подсетей

— Калькулятор инсталляции IP — АТС Asterisk

— Руководство администратора FreePBX на русском языке

— Руководство администратора Cisco UCM/CME на русском языке

— Руководство администратора по Linux/Unix

Навигация

Серверные решения

Телефония

FreePBX и Asterisk

Настройка программных телефонов

Корпоративные сети

Протоколы и стандарты

Загрузчики Linux

Master Boot Record

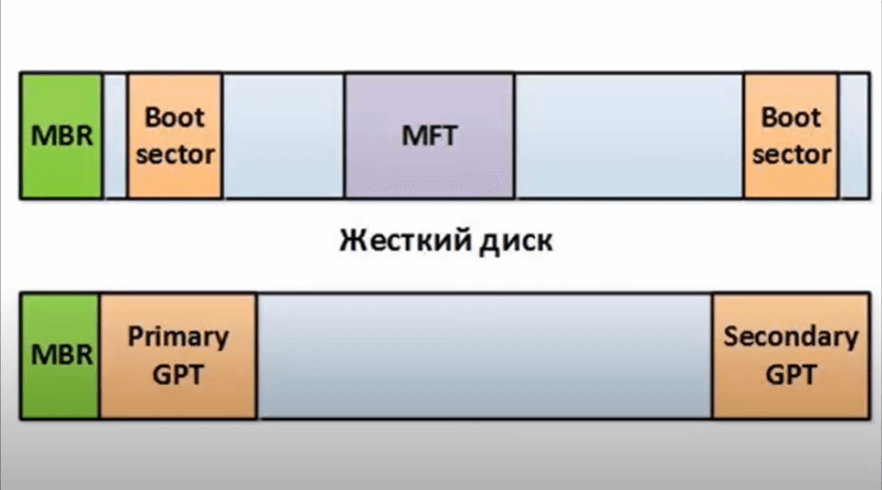

Для того, чтобы начать разговор про загрузчиков, для начала необходимо понимать, как разбиваются жесткие диски и систему их разбиения.

Мини — курс по виртуализации

Знакомство с VMware vSphere 7 и технологией виртуализации в авторском мини — курсе от Михаила Якобсена

MBR Master Boot Record это первые 512 Байт диска, это не раздел, не партиция это участок места в начале жесткого диска, зарезервированный для загрузчика Операционной системы и таблицы разделов.

Когда компьютер включается BIOS производит тестовые процедуры. После чего, передает код управления начальному загрузчику, который как раз расположен в первых байтах MBR. Причем, какому жесткому диску передавать управление мы определяем самостоятельно в соответствующих настройках BIOS. MBR это очень важная часть нашего жесткого диска, потеря его чревата потерей данных с нашего жесткого диска или невозможностью загрузится. Поэтому ранее возникала потребность в резервном копировании данной части жесткого диска. Но это было достаточно давно.

В настоящее время большинство машин не использует BIOS, а использует UEFI это современная замена BIOS, которая более функциональнее и имеет больше плюсов. Нужно понимать, что UEFI это более защищенная загрузка и более скоростная, потому что позволяет инициализировать параллельно различные интерфейсы и различную последовательность команд. Так вот если у нас не BIOS, а UEFI, то HDD будет разбит не по принципу MBR, а по принципу GPT — GUID Partition table. Это другой формат размещения таблицы разделов. Это UEFI, а UEFI использует GPT там, где BIOS использует MBR. GPT для сохранения преемственности и работы старых операционных систем оставила в самом начали диска блок для MBR. Разница изначально между MBR и GPT, в том, что MBR использует адресацию типа цилиндр, головка, сектор, а GPT использует логические блоки, LBA0, LBA1, LBA2. А также для GPT необходимо понимать, что есть логическое дублирование оглавление таблицы разделов записано, как в начале, так и в конце диска. И в принципе для организации резервного копирования Linux в принципе ничего не предлагает. Но в случае если у нас MBR это необходимо делать.

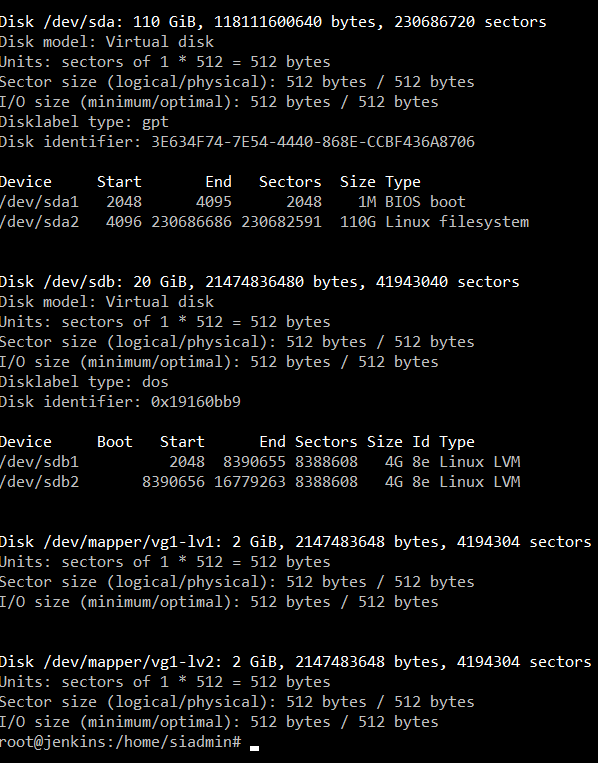

Для начала надо нам понять, что и куда у нас смонтировано какой раздел у нас является загрузочным и его скопировать. Вводим команду fdisk l и видим следующее:

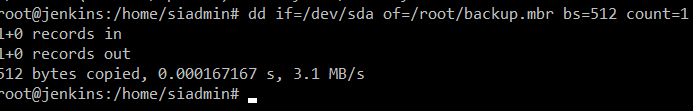

Устройство /dev/sda1 является загрузочным и, следовательно, на нем находится MBR. Команда, которая осуществляет резервное копирование она простая — это dd. Это утилита, которая позволяет копировать и конвертировать файлы. Главное отличие данной утилиты в том, что она позволяет это делать по секторно, т.е. она учитывает геометрию диска. Использование: dd if=/dev/sda of=/root/backup.mbr bs=512 count=1 . if что мы копируем, of — куда мы это копируем, bs что мы копируем 1 блок размера 512, count — количество блоков.

Только, что мы скопировали первый блок жесткого диска, это то самое место, где на жестком диске находится MBR.

Загрузчики

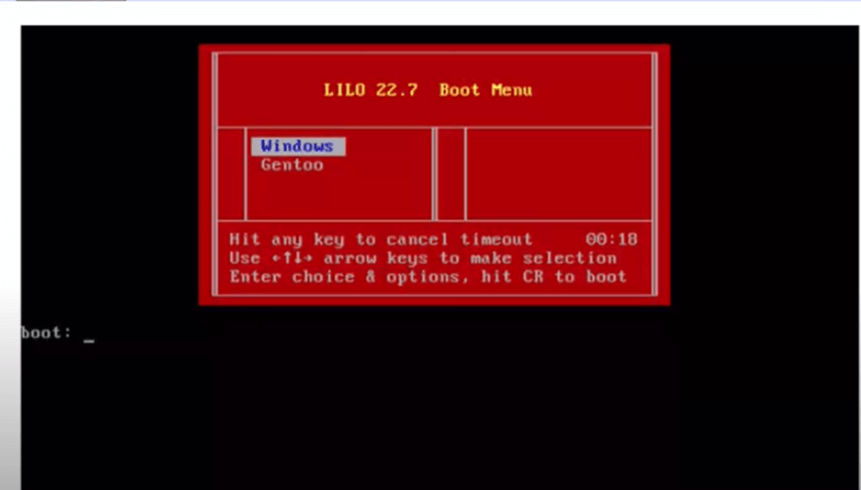

Первый загрузчик Lilo Linux Loader

Это был самый популярный загрузчик для Linux и для Unix систем в целом, он не зависел от файловой системы, мог загружать ОС с жесткого диска или с дискеты. Из этого выходила его особенность, загрузчик Lilo хранил в своем теле положение ядер и пункты меню и требовал обновления себя с помощью специальной утилиты, можно было поместить до 16 пунктов меню при загрузке. Данного загрузчика уже нету во многих дистрибутивах ОС Linux.

В настоящее время повсеместно используется загрузчик GRUB2, но мы можем поставить загрузчик Lilo, чтобы с ним разобраться.

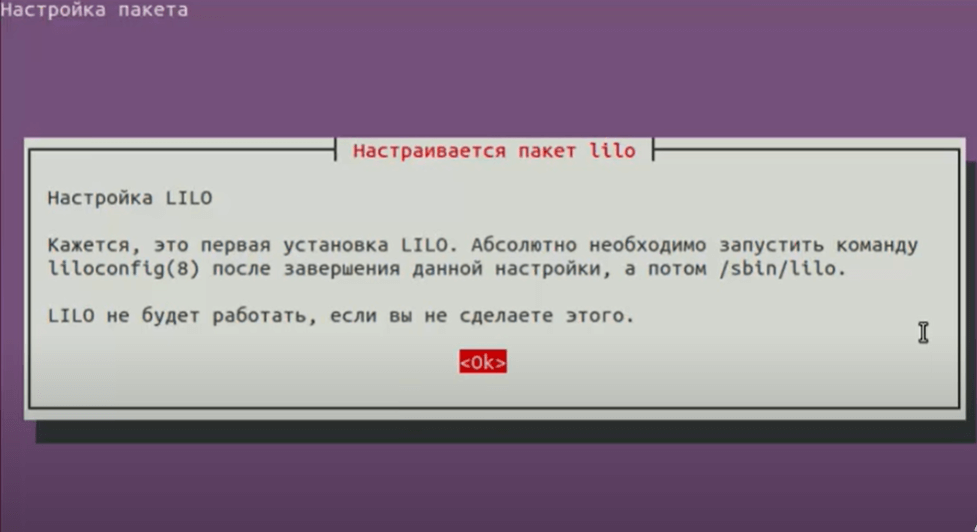

Установка довольно-таки банальная apt-get install lilo .

В процессе установки выскакивает предупреждение, что это первая установка lilo, после установки необходимо будет исполнить команду, а затем запустить непосредственно загрузчик, который применит непосредственно все изменения. Нажимаем ОК. Далее запускаем liloconfig. Ничего не произошло, просто утилита создала файл и этот файл является файлом конфигурации. С помощью команды cat /etc/lilo.conf мы можем посмотреть файл конфигурации загрузчика.

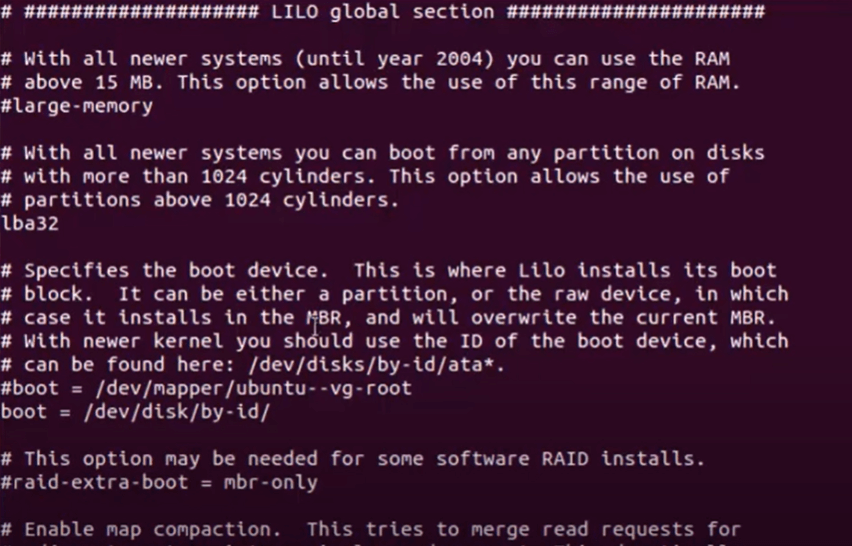

В заголовке файла написано сразу, что после внесения изменений необходимо выполнить команду lilo, чтобы он сразу применил их. Далее идут основные параметры конфигурационного файла. Первый параметр lba32. Вот он как раз и меняет ту самую традиционную конфигурацию цилинд-головка-сектор, на logical block адреса, что позволяет работать с большими дисками.

В разделе boot мы должны указать на каком диске у нас находится MBR. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть подсказку, где посмотреть /dev/disks/by-id/ata* uuid дисков. После, чего можно скопировать имя диска и вставить его и тогда его сможет загружать. Lilo узнает, где MBR и будет оттуда загружать систему.

- Verbose = 1 Verbose level — это параметр, который показывает сколько выводить информации при загрузке.

- Install = menu — Данный параметр отвечает, как будет выглядеть меню загрузки. Lilo предлагает 3 варианта. И для каждого варианта, есть внизу дополнительные закомментированные параметры.

- Prompt это параметр отвечает за ожидание пользователя, его реакции. По умолчанию 10сек. Значение параметра в децасекундах.

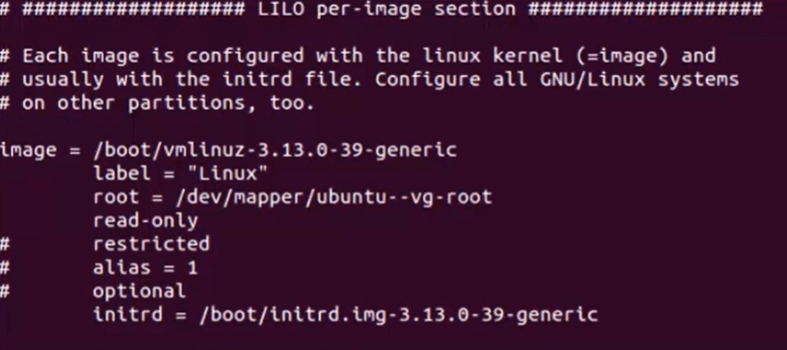

Далее мы можем посмотреть, где находятся ядра нашей операционной системы. Когда мы запустили liloconfig загрузчик нашел наши ядра операционной системы. Как видно на скриншоте определил версию ядра, определил где будет корневая файловая система. Смонтировал в режиме read-only. В данных параметрах мы может отредактировать строчку lable, чтобы переименовать отображение при загрузке. Если есть желание можно отредактировать данный файл и добавить еще ядро, если установлена вторая OS.

Загрузчик GRUB

Старый загрузчик GRUB эта та версия загрузчика, который использовался с Lilo. Тогда Lilo был самый распространенный. Теперь данный загрузчик называется Grub legacy. Больше никак не развивается, для него выходят только патчи и обновления и его даже невозможно установить на новые операционные системы. Т.к. команды и инструментарий используется одинаковый, как для старого GRUB, так и для нового.

Далее мы будем рассматривать современный вариант загрузчика GRUB 2.

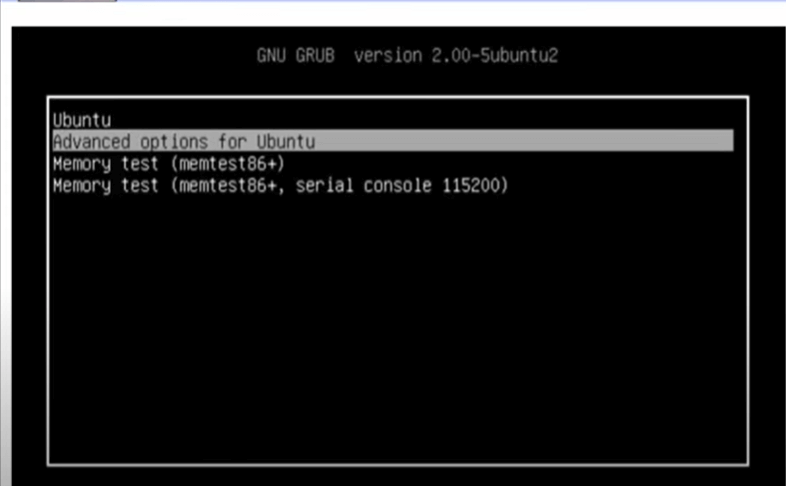

Вот так он при загрузке примерно выглядит. Загрузчик GRUB 2 был полностью переделал и имеет мало чего общего с предыдущим загрузчиком. Он может загружать любую ОС и передавать загрузку, так же другому загрузчику, альтернативной ОС. Например, MS Windows это NTDLR. Является самым популярным загрузчиком на сегодня и стоит по умолчанию в подавляющем количестве операционных систем типа Linux. Если, что-то случилось, например кто-то переставил на загрузчик lilo, мы можем вернуть загрузчик Grub обратно командой grub-install /dev/sda . Можно узнать версию загрузчика следующим способом grub-install version .

Основной файл конфигурации можно посмотреть cat /boot/grub/grub.cfg .

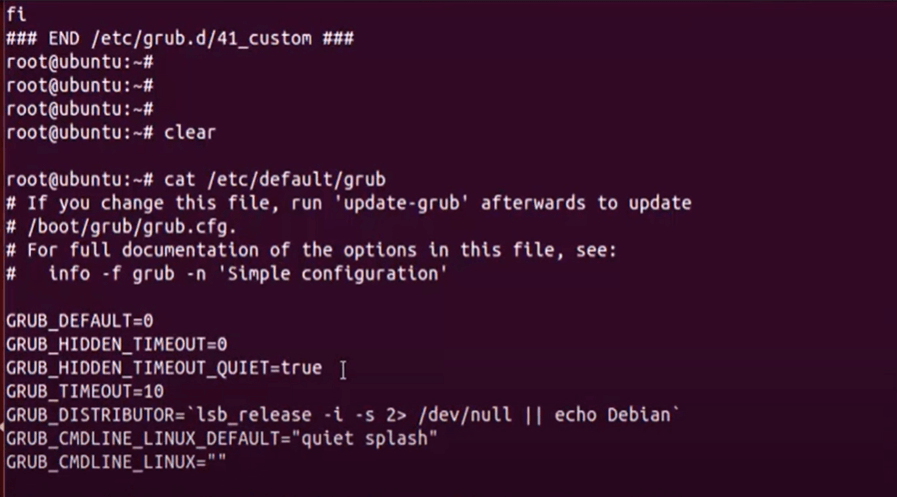

Файл настройки и конфигурации, достаточно сильно отличается от файла конфигурации lilo или первой версии GRUB. Данный файл не редактируется, т.к он создается скриптами с использованием нескольких настроечных файлов, которые мы можем найти в папке /etc/grub.d с использованием настроек файла /etc/default/grub .

Примерно так выглядит файл настроек для загрузки.

И здесь в более или менее в понятном нам виде находятся настройки. И данные настройки определяют поведение. Например, grub_default = 0 устанавливает ядро для запуска по умолчанию, параметр grub_hidden_timeout = 0 обозначает использоваться пустой экран. grub_hidden_timeout_quiet = true — это утверждает, что будет использоваться пустой экран.Т.е загрузка будет происходить в скрытом режим и мы не увидим. Далее обычный таймаут ожидание действий пользователя. Grub_cmdlin_linux_default = quiet тихий режим, splash — это заставка.

Отредактировать данный файл возможно в редакторе.

Второй путь к папке /etc/grub.d в ней лежат исполняемые файлы. Данные файлы сканируют, также ядра при необходимости добавят нужные параметры в загрузчик. Мы всегда можем добавить опцию и написать скрипт. Для применения настроек в загрузчике, надо выполнить update-grub.

Мини — курс по виртуализации

Знакомство с VMware vSphere 7 и технологией виртуализации в авторском мини — курсе от Михаила Якобсена

Источник

The Definition of Verbose Output

‘Verbose’ output offers additional information and context

Many Linux commands support a -v switch that, in many cases, offers additional context and information compared to the standard output of that program.

Verbose Linux Output

A simple example is the ps command that returns a list of active processes.

The ps command lists processes on the system, and the output from the command is as follows:

- PID (process ID)

- TTY (terminal type)

- Time

- CMD (command)

The ps command accepts the -v switch, which shows the verbose output.

The above command shows every process, but now you see the following columns:

- PID

- TTY

- STAT

- TIME

- MAJFL

- TRS

- DRS

- RSS

- %MEM

- COMMAND

Generally, only use a verbose switch if there is extra information that you need to see, and it shouldn’t be used for every command you use. Not every command has an option to show verbose output.

The reason for not showing verbose output is that it slows down the command slightly, so it isn’t something you want to use inside scripts unless you specifically need to output extra information.

Источник

Базовые команды Linux для тестировщиков и не только

Всем привет! Меня зовут Саша, и я больше шести лет занимаюсь тестированием бэкенда (сервисы Linux и API). Мысль о статье у меня появилась после очередной просьбы знакомого тестировщика подсказать ему, что можно почитать по командам Linux перед собеседованием. Обычно от кандидата на позицию QA инженера требуют знание основных команд (если, конечно, подразумевается работа с Linux), но как понять, про какие команды стоит почитать во время подготовки к собеседованию, если опыта работы с Linux мало или вовсе нет?

Поэтому, хоть про это уже и много раз написано, я всё же решился написать ещё одну статью «Linux для новичков» и перечислить здесь базовые команды, которые нужно знать перед любым собеседованием в отдел (или компанию), где используют Linux. Я подумал, какие команды и утилиты и с какими параметрами я использую чаще всего, собрал фидбек от коллег, и скомпоновал это всё в одну статью. Статья условно делится на 3 части: сначала краткая информация об основах ввода-вывода в терминале Linux, затем обзор самых базовых команд, а в третьей части описывается решение типовых задач в Linux.

У каждой команды есть много опций, здесь все они перечислены не будут. Всегда можно ввести `man ` или ` —help`, чтобы узнать о команде подробнее.

Если какая-то команда выполняется слишком долго, её можно завершить, нажав в консоли Ctrl+C (процессу посылается сигнал SIGINT).

Немного о выводе команд

Когда запускается процесс в Linux, создаётся 3 стандартных потока данных для этого процесса: stdin, stdout и stderr. Они имеют номер 0, 1 и 2 соответственно. Но нас сейчас интересуют stdout и, в меньшей степени, stderr. Из названий несложно догадаться, что stdout используется для вывода данных, а stderr — для вывода сообщений об ошибках. По умолчанию при запуске команды в Linux stdout и stderr выводят всю информацию на консоль, однако, если вывод команды большой, может быть удобно перенаправить его в файл. Это можно сделать, например, так:

Если мы выведем содержимое файла man_signal, то мы увидим, что оно идентично тому, что было бы при простом запуске команды `man signal`.

Операция перенаправления `>` по умолчанию использует stdout. Можно указать о перенаправлении stdout явно: `1>`. Аналогично можно указать о перенаправлении stderr: `2>`. Можно эти операции скомбинировать и таким образом разделить обычный вывод команды и вывод сообщений об ошибках:

Перенаправить и stdout, и stderr в один файл можно следующим образом:

Операция перенаправления `2>&1` означает перенаправление stderr туда же, куда направлен stdout.

Еще один удобный инструмент для работы с вводом-выводом (а точнее, это удобное средство межпроцессного взаимодействия) — pipe (или конвейер). Конвейеры часто используются для связи нескольких команд: stdout команды перенаправляется в stdin следующей, и так по цепочке:

Базовые команды Linux

Вывести текущую (рабочую) директорию.

Вывести текущую дату и время системы.

Данная команда показывает, кто залогинен в системе. Помимо этого также на экран выводится uptime и LA (load average).

Вывести содержимое директории. Если не передать путь, то выведется содержимое текущей директории.

Лично я часто использую опции -l (long listing format — вывод в колонку с дополнительной информацией о файлах), -t (сортировка по времени изменения файла/директории) и -r (обратная сортировка — в сочетании с -t наиболее «свежие» файлы будут внизу):

Есть 2 специальных имени директории: «.» и «..«. Первое означает текущую директорию, второе — родительскую директорию. Их бывает удобно использовать в различных командах, в частности, ls:

Также есть полезная опция для вывода скрытых файлов (начинаются на «.«) — -a:

И еще можно использовать опцию -h — вывод в human readable формате (обратите внимание на размеры файлов):

Изменить текущую директорию.

Если не передавать имя директории в качестве аргумента, будет использоваться переменная окружения $HOME, то есть домашняя директория. Также может быть удобно использовать `

` — специальный символ, означающий $HOME:

mkdir

Иногда нужно создать определенную структуру директорий: например, директорию в директории, которой не существует. Чтобы не вводить несколько раз подряд mkdir, можно использовать опцию -p — она позволяет создать все недостающие директории в иерархии. Также с этой опцией mkdir не вернет ошибку, если директория существует.

Опция -r позволяет рекурсивно удалять директории со всем их содержимым, опция -f позволяет игнорировать ошибки при удалении (например, о несуществующем файле). Эти опции позволяют, грубо говоря, гарантированно удалить всю иерархию файлов и директорий (если на это есть права у пользователя), поэтому, их нужно использовать с осторожностью (классический пример-шутка — «rm -rf /«, при определенных обстоятельствах удалит вам если не всю систему, то очень много важных для её работоспособности файлов).

Копировать файл или директорию.

У этой команды также есть опции -r и -f, их можно использовать, чтобы гарантированно скопировать иерархию директорий и папок в другое место.

Переместить или переименовать файл или директорию.

Вывести содержимое файла (или файлов).

Также стоит обратить внимание на команды head (вывести n первых строк или байт файла) и tail (о ней — далее).

Вывести n последних строк или байт файла.

Очень полезной является опция -f — она позволяет выводить новые данные в файле в реальном времени.

Иногда текстовый файл слишком большой, и неудобно выводить его командой cat. Тогда можно открыть его с помощью команды less: файл будет выводиться по частям, доступна навигация по этим частям, поиск и прочий простой функционал.

Также может оказаться удобным вариант использования less с конвейером (pipe):

Вывести список процессов.

Я сам обычно использую BSD опции «aux» — вывести все процессы в системе (так как процессов может быть много, я вывел только первые 5 из них, использовав конвейер (pipe) и команду head):

Многие также используют BSD опции «axjf«, что позволяет вывести дерево процессов (здесь я убрал часть вывода для демонстрации):

У этой команды много различных опций, так что при активном использовании рекомендую ознакомиться с документацией. Для большинства же случаев хватит просто знать «ps aux«.

Послать сигнал процессу. По умолчанию посылается сигнал SIGTERM, который завершает процесс.

Так как процесс может иметь обработчики сигналов, kill не всегда приводит к ожидаемому результату — моментальному завершению процесса. Чтобы «убить» процесс наверняка, нужно послать процессу сигнал SIGKILL. Однако это может привести к потере данных (например, если процесс перед завершением должен сохранить какую-то информацию на диск), так что нужно пользоваться такой командой осторожно. Номер сигнала SIGKILL — 9, поэтому короткий вариант команды выглядит так:

Помимо упомянутых SIGTERM и SIGKILL существует еще множество различных сигналов, их список можно легко найти в интернете. И не забывайте, что сигналы SIGKILL и SIGSTOP не могут быть перехвачены или проигнорированы.

Послать хосту ICMP пакет ECHO_REQUEST.

По умолчанию ping работает, пока его не завершить вручную. Поэтому может быть полезна опция -c — количество пакетов, после отправки которых ping завершится самостоятельно. Ещё одна опция, которую я иногда использую — -i, интервал между посылками пакетов.

OpenSSH SSH клиент, позволяет подключаться к удаленному хосту.

Есть много нюансов в использовании SSH, также этот клиент обладает большим количеством возможностей, поэтому при желании (или необходимости) можно почитать про это более подробно.

Копировать файлы между хостами (для этого используется ssh).

rsync

Также для синхронизации директорий между хостами можно использовать rsync (-a — archive mode, позволяет скопировать полностью всё содержимое директории «как есть», -v — вывод на консоль дополнительной информации):

Вывести на экран строку текста.

Здесь заслуживают внимания опции -n — не дополнять строку переносом строки в конце, и -e — включить интерпретацию экранирования с помощью «\».

Также с помощью этой команды можно выводить значения переменных. Например, в Linux exit code последней завершенной команды хранится в специальной переменной $?, и таким образом можно узнать, какая именно ошибка произошла в последнем запущенном приложении:

telnet

Клиент для протокола TELNET. Используется для коммуникации с другим хостом.

Если нужно использовать протокол TLS (напомню, что SSL давно устарел), то telnet для этих целей не подойдёт. Зато подойдёт клиент openssl:

Решение типовых задач в Linux

Изменить владельца файла

Изменить владельца файла или директории можно с помощью команды chown:

В параметр этой команде нужно отдать нового владельца и группу (опционально), разделенных двоеточием. Также при изменении владельца директории может быть полезна опция -R — тогда владельцы изменятся и у всего содержимого директории.

Изменить права доступа файла

Эта задача решается с помощью команды chmod. В качестве примера приведу установку прав «владельцу разрешено чтение, запись и исполнение, группе разрешено чтение и запись, всем остальным — ничего»:

Первая 7 (это 0b111 в битовом представлении) в параметре означает «все права для владельца», вторая 6 (это 0b110 в битовом представлении) — «чтение и запись», ну и 0 — это ничего для остальных. Битовая маска состоит из трёх битов: самый младший («правый») бит отвечает за исполнение, следующий за ним («средний») — за запись, и самый старший («левый») — за чтение.

Также можно выставлять права с помощью специальных символов (мнемонический синтаксис). Например, в следующем примере сначала убираются права на исполнение для текущего пользователя, а затем возвращаются обратно:

У этой команды есть много вариантов использования, поэтому советую прочитать про неё подробнее (особенно про мнемонический синтаксис, например, здесь).

Вывести содержимое бинарного файла

Это можно сделать с помощью утилиты hexdump. Ниже приведены примеры её использования.

С помощью этой утилиты можно вывести данные и в других форматах, однако наиболее часто могут пригодиться именно такие варианты её использования.

Искать файлы

Найти файл по части имени в дереве каталогов можно с помощью команды find:

Также доступны другие опции и фильтры поиска. Например, так можно найти файлы в папке test, созданные более 5 дней назад:

Искать текст в файлах

Справиться с этой задачей поможет команда grep. У неё есть множество вариантов использования, здесь в качестве примера указан самый простой.

Один из популярных способов использования команды grep — использование её в конвейере (pipe):

Опция -v позволяет сделать эффект grep‘а обратным — будут выводиться только строки, не содержащие паттерн, переданный в grep.

Смотреть установленные пакеты

Универсальной команды нет, потому что всё зависит от дистрибутива Linux и используемого пакетного менеджера. Скорее всего вам поможет одна из следующих команд:

Посмотреть, сколько места занимает дерево директорий

Один из вариантов использования команды du:

Можно менять значение параметра -d, чтобы получать более подробную информацию о дереве директорий. Также можно использовать команду в комбинации с sort:

Опция -h у команды sort позволяет сортировать размеры, записанные в human readable формате (например, 1K, 2G), опция -r позволяет отсортировать данные в обратном порядке.

«Найти и заменить» в файле, в файлах в директории

Данная операция выполняется с помощью утилиты sed (без флага g в конце заменится только первое вхождение «old-text» в строке):

Можно использовать её для нескольких файлов сразу:

Вывести колонку из вывода

Справиться с этой задачей поможет awk. В данном примере выводится вторая колонка вывода команды `ps ux`:

При этом надо иметь ввиду, что awk обладает гораздо более богатым функционалом, так что при необходимости работы с текстом в командной строке стоит почитать об этой команде подробнее.

Узнать IP адрес по имени хоста

С этим поможет одна из следующих команд:

Сетевая информация

Можно использовать ifconfig:

При этом, если, например, вас интересует только IPv4, то можно добавить опцию -4:

Посмотреть открытые порты

Для этого используют утилиту netstat. Например, чтобы посмотреть все слушающие TCP и UDP порты с отображением PID’а процесса, слушающего порт, и с числовым представлением порта, нужно использовать ее со следующими опциями:

Информация о системе

Получить данную информацию можно с помощью команды uname.

Чтобы понять, в каком формате производится вывод, можно обратиться к help‘у данной команды:

Информация о памяти

Чтобы понять, сколько оперативной памяти занято или свободно, можно воспользоваться командой free.

Информация о файловых системах (свободное место на дисках)

Команда df позволяет посмотреть, сколько места свободно и занято на примонтированных файловых системах.

Опция -T указывает, что нужно выводить тип файловой системы.

Информация о задачах и различной статистике по системе

Для этого используется команда top. Она способна вывести разную информацию: например, топ процессов по использованию оперативной памяти или топ процессов по использованию процессорного времени. Также она выводит информацию о памяти, CPU, uptime и LA (load average).

Эта утилита обладает богатым функционалом, так что если вам надо часто ей пользоваться, лучше ознакомиться с её документацией.

Дамп сетевого трафика

Для перехвата сетевого трафика в Linux используется утилита tcpdump. Чтобы сдампить трафик на порте 12345, можно воспользоваться следующей командой:

Опция -A говорит о том, что мы ходим видеть вывод в ASCII (поэтому это хорошо для текстовых протоколов), -i any указывает, что нас не интересует сетевой интерфейс, port — трафик какого порта дампить. Вместо port можно использовать host, либо комбинацию host и port (host A and port X). И еще полезной может оказаться опция -n — не конвертировать адреса в хостнеймы в выводе.

Что если трафик бинарный? Тогда нам поможет опция -X — выводить данные в hex и ASCII:

При этом надо учитывать, что в обоих вариантах использования будут выводиться IP пакеты, поэтому в начале каждого из них будут бинарные заголовки IP и TCP. Вот пример вывода для запроса «123» посланного в сервер, слушающий порт 12345:

Источник

:max_bytes(150000):strip_icc()/installapps_5-5b7f038dc9e77c004fef2e56.jpg)

:max_bytes(150000):strip_icc()/IUGmMLDJOu-6e6f674a56f64c099b0652664e14eee4.png)