- Монтирование образов дисков

- Содержание

- Подключение стандартного ISO-образа

- Используя графический интерфейс

- Как создать ramdisk в Linux или виртуальный диск в RAM

- Создание Live USB-дисков в Linux с помощью команды dd

- Создание Live USB-дисков на основе ISO-файлов с помощью команды dd

- Шаг 0. Загрузка ISO-файла

- Шаг 1. Выяснение метки USB-диска

- Шаг 2. Запись ISO-файла на USB-диск

- Итоги

- CDemu

- Виртуальные файловые системы в Linux: зачем они нужны и как они работают? Часть 1

Монтирование образов дисков

Содержание

Подключение стандартного ISO-образа

Используя графический интерфейс

Для монтирования образов дисков в Gnome имеется множество графических утилит:

ISOmorphin — программа написанная на языке Python. Для работы необходимо закачать и распаковать архив в любое удобное место, а затем запустить файл isomorphin.py в папке.

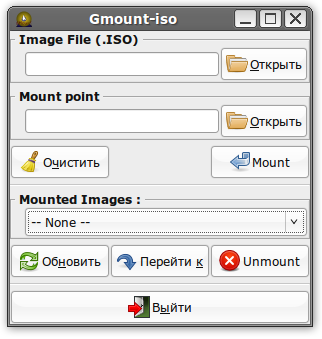

Gmount-iso — Маленькая и довольно удобная программка, позволяющая монтировать ISO образы в произвольную папку, а также отмонтировать уже подключённые образы. Добавлена возможность расчета md5 суммы и объема образа. Интерфейс программы прост до безобразия и в пояснениях не нуждается.

Данная программа будет доступна в меню: Приложения→Системные→gISOMountUsage.

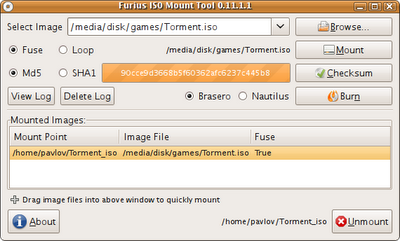

Furius ISO Mount — автоматически создает точку монтирования в домашней папке пользователя и удаляет ее при размонтировании, позволяет записывать образы в форматах ISO и IMG. А так же рассчитывать контрольные суммы Md5 и SHA1.

AcetoneISO — графическое приложение, написанное на Qt, для работы с образами CD/DVD дисков (клон Daemon Tools для Linux с новыми возможностями). На сайте заявлены следующие возможности:

Источник

Как создать ramdisk в Linux или виртуальный диск в RAM

Иногда попадаются задачи, когда нужно работать с большим количеством мелких файлов или некоторое небольшое время хранить объемные данные и делать это по возможности быстро, без завязок на медленную файловую подсистему и/или диски. Многие вспомнят, что есть такой виртуальный диск, он же – RAM-дисках (ramdisk), а сделать ramdisk в *nix системах можно очень быстро и просто.

Изначально, в ядре должна быть поддержка tmpfs.

Как создать диск:

В первую очередь создаем новую точку монтирования:

и даём все права на использование.

После этого даём команду на монтирование, для примера, я создам диск на 1 Gb

где 1024M – это и есть размер RAMdisk в Мегабайтах.

Аккуратнее с размером и не размахивайтесь слишком широко: если вы попросите создать ramdisk больше, чем имеете оперативной памяти, система начнёт сгружать всё в swap-файл и дела пойдут очень медленно и грустно. Кстати, если ОЗУ в системе достаточно, swap можно и вовсе отключить, см. Как отключить SWAP

Если же вы хотите изменить размер ramdisk – это просто:

При этом содержимое RAM-диска не пропадёт, но и его размер тут же увеличится (при уменьшении также ничего не пропадёт, если только данных не больше, чем диск).

ВАЖНО.

RAM-диск это хранение в OЗУ, и это значит, что всё его содержимое после отключения питания машины будет безвозвратно потеряно. По возможности используйте резервное питание, что бы успеть сохранить важные данные.

Источник

Создание Live USB-дисков в Linux с помощью команды dd

Существует несколько программ с графическим интерфейсом, предназначенных для создания Live USB-дисков. Вероятно, в Linux самой популярной из них является Etcher. В Ubuntu есть собственный инструмент для решения этой задачи — Startup Disk Creator.

Но продвинутые пользователи Linux, ради удобного и быстрого создания Live USB-дисков, постоянно обращаются к команде dd .

Это — CLI-инструмент, который даёт тому, кто его выбирает, мощные возможности по копированию и конвертированию файлов.

Обычно dd используют для того, чтобы записывать ISO-файлы на внешние носители информации, вроде USB-дисков. Потом такой носитель информации можно использовать, например, для установки записанного на него Linux-дистрибутива на обычный компьютер или на ноутбук.

Тут я расскажу о создании загрузочных USB-дисков с помощью dd . В частности, разберу команды, которые нужны для того, чтобы сначала найти в системе нужный диск, а потом записать на него ISO-файл.

Создание Live USB-дисков на основе ISO-файлов с помощью команды dd

Прежде чем я покажу вам пошаговый план работы с dd — хочу в двух словах рассказать об этой команде и продемонстрировать пример её использования.

Вот как выглядит вызов команды dd для записи ISO-файла на USB-диск:

Разберём эту команду.

Разбор команды dd

Сначала в командной строке вводят dd . Это, как и должно быть, просто имя команды, которую мы собираемся запустить.

Далее указывают следующее: if=»./filename.iso» . Имя опции if расшифровывается как input file — входной файл. Тут мы сообщаем dd о том, какой именно ISO-файл хотим записать на USB-диск.

После этого вводят путь к USB-диску. В данном случае это выглядит как of=»/dev/sdb» . Здесь of означает output file, то есть — выходной файл.

При работе с dd стоит помнить о том, что то, что указывают в опции of , необязательно должно представлять собой файл в системе, используемой для работы. Тут можно указывать нечто вроде пути к внешнему устройству (именно так и сделано в нашем примере). И хотя выглядит этот путь как путь к обычному файлу, он, на самом деле, символизирует устройство, подключённое к компьютеру.

Опция status может принимать одно из трёх значений: none , noxfer и progress .

Если она установлена в значение progress — это приведёт к тому, что dd будет периодически сообщать нам о том, сколько данных из ISO-файла уже перенесено на диск, и о том, сколько времени, приблизительно, осталось до завершения операции.

Если использовать тут значение none , то dd ничего не будет сообщать о ходе процедуры, но, если в процессе записи образа на диск возникнут ошибки, программа об этом сообщит.

Вариант noxfer позволяет скрыть некоторые сведения, выводимые после того, как перенос данных на USB-диск завершён. Например — сведения о том, сколько времени заняла процедура копирования ISO-файла.

И, наконец, мы воспользовались вариантом fsync опции conv . Это приводит к тому, что dd не сообщит об успешном завершении операции до тех пор, пока весь ISO-файл не будет записан на USB-диск.

Если эту опцию не указывать, dd , всё равно, правильно запишет данные (и при этом может показаться, что команда работает быстрее, чем с этой опцией), но может оказаться так, что системе понадобится некоторое время на то, чтобы, при попытке безопасно извлечь USB-диск, сообщить о том, что это возможно. Дело в том, что без этой опции завершение записи образа проводится в фоновом режиме, что позволяет пользователю в это время заняться какими-то другими делами.

Теперь, когда мы разобрали команду dd , рассмотрим весь процесс записи ISO-файлов на USB-диски.

Но, прежде чем мы продолжим, хочу вас кое о чём предупредить. Командная строка — это палка о двух концах. Будьте очень осторожны, выполняя команды наподобие dd . А именно — тщательно проконтролируйте то, что в этой команде используется правильный выходной файл. Ошибка при указании опции of может привести к форматированию главного системного диска и к уничтожению файлов операционной системы, установленной на компьютере.

Шаг 0. Загрузка ISO-файла

Само собой разумеется то, что для того, чтобы записать на USB-диск ISO-файл, этот файл сначала надо где-то раздобыть.

Я, испытывая команду dd , буду записывать на диск образ Ubuntu 20.04, который можно скачать отсюда.

Шаг 1. Выяснение метки USB-диска

Сначала подключим USB-диск к компьютеру.

В вышеприведённом примере я, настраивая опцию of , ввёл /dev/sdb . Обычно USB-диски, подключённые к системе, доступны именно по этому пути, но это — не некое железное правило, которое справедливо абсолютно всегда.

В вашей системе это может быть какой-то другой путь. Выяснить это можно с помощью команды lsblk . Выполнив эту команду нужно поискать диск, размер которого соответствует USB-диску, на который планируется записать образ.

Поиск USB-диска с помощью средств командной строки

Если вы предпочитаете для решения подобных задач использовать программы с графическим интерфейсом — можете найти путь к нужному диску с помощью чего-то наподобие GNOME Disks.

Поиск USB-диска с помощью инструмента с графическим интерфейсом

Теперь, когда нам известен путь к нужному носителю информации, можно создать Live USB-диск.

Шаг 2. Запись ISO-файла на USB-диск

Откроем терминал в директории, в которой находится загруженный ISO-файл, и запустим следующую команду (запуская эту команду у себя — замените, если нужно, /dev/sdb на путь к вашему USB-диску):

После выполнения этой команды нужно будет некоторое время подождать и dd создаст Live USB-диск.

Создание Live USB-диска

Итоги

После завершения работы dd в вашем распоряжении окажется USB-диск, с которого можно загрузиться. Но, пожалуй, важнее то, что теперь вы лучше узнали инструменты командной строки Linux, освоили кое-что новое, позволяющее ускорить и упростить решение некоторых задач.

Чем вы пользуетесь для создания Live USB-дисков в Linux?

Источник

CDemu

Простая утилита для создания виртуальных CD/DVD-приводов.

CDemu — консольная утилита и апплет позволяющий монтировать образы дисков в систему одним кликом, аналог Alcohol 120%, Virtual CD и DAEMON Tools.

В Linux существует несколько простых способов монтирования образов дисков. Например есть утилита командной строки mount, есть fuseiso модуль для монтирования ISO образов и графические утилиты использующие их возможности (например ISOmorphin или AcetoneISO).

Консоль конечно здорово облегчает жизнь, не нужно запускать какую-то программу, ввод единственной строки mount — umount и образ смонтирован/размонтирован. Но многим использование консоли кажется неудобным, пугающим, да и плюс ко всему эти способы всё же имеют некоторые недостатки/ограничения.

Например эти способы не эмулируют привод, а эмулируют только файловую систему. В каких то случаях этого оказывается вполне достаточно, а иногда нет. И к тому же fuseiso не может монтировать образы более 2Gb, что на данный момент является существенным недостатком, а mount может монтировать только ISO-образы, использование же конвертеров не всегда удобно.

CDemu позволяет создавать виртуальные приводы посредством vhba-модуля ядра, позволяя использовать образы дисков как будто в CD/DVD привод вставлен реальный диск.

В CDemu реализована поддержка множества форматов образов, таких как: mdf/mds, nrg, bin/cue, iso, ccd, daa, c2d, toc, b6t, cdi, cif. И так же TR / Transfer Rate (скорость считывания ) и DPM эмуляция (местоположение данных) .

CDemu это консольная утилита, но имеется и простой апплет (значок в системном трее), упрощающий работу с приложением. Консольная команда загрузить образ выглядит просто:

Выгружать образ намного проще:

load 0 — это номер дисковода. Если при загрузке/выгрузке будет выскакивать ошибка:

То тогда, чтобы от этого избавиться, в конец строки нужно добавлять -b system

CDemu изначально запускается на уровне сессии, за это отвечает параметр LOAD_DAEMON=»0″ в конфигурационном файле :

Для запуска с системой можно поправить его (от root) на LOAD_DAEMON=»1″ , или же для запуска демона CDemu вместе с системой в меню «Система-Параметры-Запускаемые приложения» от текущего пользователя добавить (CDEmu daemon session launcher):

Так же в конфиге «cdemu-daemon» в секции «# Number of (virtual disc) devices» выставить количество эмулируемых приводов (по умолчанию их два: DEVICES=»2″) .

CDemu-апплет используется совсем просто! Правым кликом мыши по нему вызывается список приводов. Там выбирается нужный привод и нажатием на него открывается диалог обзора файловой системы, в котором указывается путь до образа диска.

Размонтирование образа можно произвести и из файлового менеджера (например Nautilus/Caja), так же как и физический диск или повторным выбором его в меню апплета по правому щелчку мыши. Левой кнопкой мыши вызывается диалог настройки апплета, левый клик по приводу вызывает его диалог настройки. Так же показываются всплывающие сообщения о смонтированном/размонтированном образе.

Лицензия: GNU General Public License (GPL)

Источник

Виртуальные файловые системы в Linux: зачем они нужны и как они работают? Часть 1

Всем привет! Мы продолжаем запуски новых потоков по уже полюбившимся вам курсам и сейчас спешим сообщить о том, что у нас стартует новый набор по курсу «Администратор Linux», который запустится в конце апреля. К этому событию и будет приурочена новая публикация. С оригиналом материала можно ознакомиться тут.

Виртуальные файловые системы выполняют роль некой волшебной абстракции, которая позволяет философии Linux говорить, что «всё является файлом».

Что такое файловая система? Опираясь на слова одного из первых контрибьюторов и авторов Linux Робера Лава, «Файловая система – это иерархическое хранилище данных, собранное в соответствии с определенной структурой». Как бы то ни было, это определение в равной мере хорошо подходит для VFAT (Virtual File Allocation Table), Git и Cassandra (база данных NoSQL). Так что именно определяет такое понятие, как «файловая система»?

Основы файловой системы

Ядро Linux имеет определенные требования к сущности, которая может считаться файловой системой. Она должна реализовывать методы open() , read() и write() для постоянных объектов, которые имеют имена. С точки зрения объектно-ориентированного программирования, ядро определяет обобщенную файловую систему (generic filesystem) в качестве абстрактного интерфейса, а эти три большие функции считаются «виртуальными» и не имеют конкретного определения. Соответственно, реализация файловой системы по умолчанию называется виртуальной файловой системой (VFS).

Если мы можем открывать, читать и записывать в сущность, то эта сущность считается файлом, как мы видим из примера в консоли сверху.

Феномен VFS лишь подчеркивает наблюдение, характерное для Unix-подобных систем, которое гласит, что «всё является файлом». Подумайте, насколько странно, что тот маленький пример сверху с /dev/console показывает, как на самом деле работает консоль. На картинке изображена интерактивная Bash сессия. Отправка строки в консоль (virtual console device) отображает ее на виртуальном экране. VFS имеет другие, еще более странные свойства. Например, она дает возможность осуществлять поиск по ним.

Знакомые нам системы, такие как ext4, NFS и /proc имеют три важные функции в структуре данных С, которая называется file_operations. Кроме того, определенные файловые системы расширяют и переопределяют функции VFS привычным объектно-ориентированным способом. Как отмечает Роберт Лав, абстракция VFS позволяет пользователям Linux беспечно копировать файлы в или из сторонних операционных систем или абстрактных сущностей, таких как pipes, не беспокоясь об их внутреннем формате данных. Со стороны пользователя (userspace) с помощью системного вызова процесс может копировать из файла в структуры данных ядра с помощью метода read() одной файловой системы, а затем использовать метод write() другой файловой системы для вывода данных.

Определения функций, которые принадлежат к базовым типам VFS, находятся в файлах fs/*.c исходного кода ядра, в то время как подкаталоги fs/ содержат определенные файловые системы. В ядре также содержатся сущности, такие как cgroups , /dev и tmpfs , которые требуются в процессе загрузки и поэтому определяются в подкаталоге ядра init/ . Заметьте, что cgroups , /dev и tmpfs не вызывают «большую тройку» функций file_operations , а напрямую читают и пишут в память.

На приведенной ниже диаграмме показано, как userspace обращается к различным типам файловых систем, обычно монтируемых в системах Linux. Не показаны такие конструкции как pipes , dmesg и POSIX clocks , которые также реализуют структуру file_operations , доступ к которым проходит через слой VFS.

VFS — это «слой оболочки» между системными вызовами и реализациями определенных file_operations , таких как ext4 и procfs . Функции file_operations могут взаимодействовать либо с драйверами устройств, либо с устройствами доступа к памяти. tmpfs , devtmpfs и cgroups не используют file_operations , а напрямую обращаются к памяти.

Существование VFS обеспечивает возможность переиспользовать код, так как основные методы, связанные с файловыми системами, не должны быть повторно реализованы каждым типом файловой системы. Переиспользование кода – широкоприменяемая практика программных инженеров! Однако, если повторно используемый код содержит серьезные ошибки, от них страдают все реализации, которые наследуют общие методы.

/tmp: Простая подсказка

Простой способ обнаружить, что VFS присутствуют в системе – это ввести mount | grep -v sd | grep -v :/ , что покажет все смонтированные ( mounted ) файловые системы, которые не являются резидентами на диске и не NFS, что справедливо на большинстве компьютеров. Одним из перечисленных маунтов ( mounts ) VFS, несомненно, будет /tmp , верно?

Все знают, что хранение /tmp на физическом носителе – безумие! Источник.

Почему нежелательно хранить /tmp на физическом носителе? Потому что файлы в /tmp являются временными, а устройства хранения медленнее, чем память, где создается tmpfs. Более того, физические носители более подвержены износу при перезаписи, чем память. Наконец, файлы в /tmp могут содержать конфиденциальную информацию, поэтому их исчезновение при каждой перезагрузке является неотъемлемой функцией.

К сожалению, некоторые скрипты инсталляции Linux дистрибутивов создают /tmp на устройстве хранения по умолчанию. Не отчаивайтесь, если это произошло и с вашей системой. Выполните несколько простых инструкций с Arch Wiki, чтобы это исправить, и помните о том, что память выделенная для tmpfs , становится недоступной для других целей. Другими словами, система с гигантской tmpfs и большими файлами в ней может израсходовать всю память и упасть. Другая подсказка: во время редактирования файла /etc/fstab , помните о том, что он должен заканчиваться новой строкой, иначе ваша система не загрузится.

Помимо /tmp , VFS (виртуальные файловые системы), которые наиболее знакомы пользователям Linux – это /proc и /sys . ( /dev располагается в общей памяти и не имеет file_operations ). Почему именно эти два компонента? Давайте разберемся в этом вопросе.

procfs создает снимок мгновенного состояния ядра и процессов, которые он контролирует для userspace . В /proc ядро выводит информацию о том, какими средствами оно располагает, например, прерывания, виртуальная память и планировщик. Кроме того, /proc/sys – это место, где параметры, настраиваемые с помощью команды sysctl , доступны для userspace . Статус и статистика отдельных процессов выводится в каталогах /proc/ .

Здесь /proc/meminfo — это пустой файл, который тем не менее содержит ценную информацию.

Поведение /proc файлов показывает, какими непохожими могут быть дисковые файловые системы VFS. С одной стороны, /proc/meminfo содержат информацию, которую можно посмотреть командой free . С другой же, там пусто! Как так получается? Ситуация напоминает знаменитую статью под названием «Существует ли луна, когда на нее никто не смотрит? Реальность и квантовая теория», написанную профессором физики Корнельского университета Дэвидом Мермином в 1985 году. Дело в том, что ядро собирает статистику памяти, когда происходит запрос к /proc , и на самом деле в файлах /proc ничего нет, когда никто туда не смотрит. Как сказал Мермин, «Фундаментальная квантовая доктрина гласит, что измерение, как правило, не выявляет ранее существовавшего значения измеряемого свойства.» (А над вопросом про луну подумайте в качестве домашнего задания!)

Кажущаяся пустота procfs имеет смысл, поскольку располагающаяся там информация динамична. Немного другая ситуация с sysfs . Давайте сравним, сколько файлов размером не менее одного байта есть в /proc и в /sys .

Procfs имеет один файл, а именно экспортированную конфигурацию ядра, которая является исключением, поскольку ее нужно генерировать только один раз за загрузку. С другой стороны, в /sys лежит множество более объемных файлов, многие из которых занимают целую страницу памяти. Обычно файлы sysfs содержат ровно одно число или строку, в отличие от таблиц информации, получаемой при чтении таких файлов, как /proc/meminfo .

Цель sysfs – предоставить свойства доступные для чтения и записи того, что ядро называет «kobjects» в userspace. Единственная цель kobjects – это подсчет ссылок: когда удаляется последняя ссылка на kobject, система восстановит ресурсы, связанные с ним. Тем не менее, /sys составляет большую часть знаменитого «stable ABI для userspace» ядра, которое никто никогда, ни при каких обстоятельствах не может «сломать». Это не означает, что файлы в sysfs статичны, что противоречило бы подсчету ссылок на нестабильные объекты.

Стабильный двоичный интерфейс приложений ядра (kernel’s stable ABI) ограничивает то, что может появиться в /sys , а не то, что на самом деле присутствует в данный конкретный момент. Листинг разрешений на файлы в sysfs обеспечивает понимание того, как конфигурируемые параметры устройств, модулей, файловых систем и т.д. могут быть настроены или прочитаны. Делаем логический вывод, что procfs также является частью stable ABI ядра, хотя это не указано явно в документации.

Файлы в sysfs описывают одно конкретное свойство для каждой сущности и могут быть читаемыми, перезаписываемыми или и то и другое сразу. «0» в файле говорит о том, что SSD не может быть удален.

Вторую часть перевода начнем с того, как наблюдать за VFS с помощью инструментов eBPF и bcc, а сейчас ждем ваши комментарии и традиционно приглашаем на открытый вебинар, который уже 9 апреля проведет наш преподаватель — Владимир Дроздецкий.

Источник