Windows Server или Linux-дистрибутивы? Выбираем серверную ОС

Операционные системы — это краеугольный камень современной индустрии. С одной стороны они потребляют ценные ресурсы сервера, которые можно было бы пустить на что-нибудь более полезное. С другой — операционная система выступает оркестратором для приложений сервера и позволяет сделать из однозадачного вычислительного комплекса многозадачную платформу, а также облегчает взаимодействие всех заинтересованных сторон с оборудованием. Сейчас основной мейнстрим серверных ОС — это Windows Server + несколько Linux-дистрибутивов различной направленности. Каждая из этих операционных систем имеет свои плюсы, минусы и ниши применения. Сегодня мы кратко поговорим о тех системах, которые поставляются вместе с нашими серверами.

Windows Server

Эта операционная система крайне популярна в корпоративном сегменте, хотя большинство рядовых пользователей и ассоциируют Windows исключительно с десктопной версией для ПК. В зависимости от задач и необходимой к поддержке инфраструктуры сейчас в эксплуатации компаний находятся сразу несколько версий Windows Server, начиная с Windows Server 2003 и заканчивая последней версией — Windows Server 2019. Мы поставляем серверы со всеми перечисленными операционными системами, то есть это Windows Server 2003, 2008 R2, 2016 и 2019.

Windows Server 2003 используется, в основном, для поддержки корпоративных систем и сетей, построенных на базе Windows XP. Удивительно, но снятая около пяти лет назад с поддержки версия десктопной ОС от Microsoft до сих пор находится в эксплуатации, так как под нее в свое время было написано много проприетарного ПО для производства. То же касается и Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2016 — они наиболее совместимы со старым, но рабочим программным обеспечением и поэтому используются по сей день.

Основные плюсы серверов под управлением Windows — относительная простота администрирования, достаточно большой пласт информации, мануалов и ПО. Кроме того, вы не сможете обойтись без сервера на Windows, если в экосистеме компании есть программное обеспечения или решения, использующие библиотеки и части ядра систем Microsoft. Также сюда можно добавить технологию RDP для доступа пользователя к серверным приложениям и общую универсальность системы. Кроме того, Windows Server обладает облегченной версией без GUI с ресурсопотреблением на уровне Linux-дистрибутива — Windows Server Core, о которой мы писали ранее. Все серверы под управлением Windows мы поставляем с активированной лицензией (для новых пользователей она бесплатная).

В минусы Winserver можно записать сразу два параметра: стоимость лицензии и потребление ресурсов. Среди всех серверных ОС Windows Server наиболее прожорлива и требует минимум одно ядро процессора и от полутора до трех гигабайт оперативной памяти просто для работы ядра и стандартных служб. Эта система не подходит для маломощных конфигураций, а также имеет ряд уязвимостей, связанных с RDP и политиками групп и пользователей.

Чаще всего Windows Server предназначена для администрирования интранетов компаний и обеспечения работоспособности специфического ПО, работы баз данных MSSQL, инструментов ASP.NET или другого созданного специально для Windows ПО. При этом это все еще полноценная ОС, на которой можно развернуть маршрутизацию, поднять DNS или любую другую службу.

Ubuntu

Ubuntu — один из наиболее популярных и стабильно развивающихся дистрибутивов семейства Linux, выпущенный впервые в 2004 году. Некогда «линь для домохозяек» в оболочке Gnome, со временем Ubuntu стала дефолтной серверной ОС за счет обширного коммьюнити и непрекращающейся разработки. Последняя популярная версия — 18.04, но мы поставляем сервера и под 16.04, а около недели назад состоялся релиз версии 20.04, в которую завезли множество вкусностей.

Если Windows Server использовалась как ОС для поддержки специфического и windows-ориентированного ПО, то Ubuntu как Linux-дистрибутив — это история про open source и веб-разработку. Так, именно линуксовые серверы используют для размещения веб-серверов на nginx или Apache (в противовес Microsoft IIS), для работы с PostgreSQL и MySQL или популярными сейчас скриптовыми языками разработки. На сервер с Ubuntu отлично встанут и службы маршрутизации и управления трафиком.

В плюсы стоит записать и меньшее потребление ресурсов, чем Windows Server, а также нативную для всех unix-систем работу с консолью и пакетными менеджерами. Кроме того, Ubuntu, являясь изначально «десктопным домашним юниксом» достаточно дружелюбна к пользователю, что облегчает ее администрирование.

Основной минус — это unix, со всеми вытекающими. Пусть и Ubuntu и дружелюбна — но лишь относительно других Linux-систем. Так что для работы с ней, особенно в полноценной серверной конфигурации — то есть исключительно через терминал — потребуются определенные навыки. Кроме того, Ubuntu больше ориентирована на персональное использование и не всегда подходит для решения корпоративных кейсов.

Debian

Иронично то, что Debian — это прародитель крайне популярной и упоминаемой нами ранее Ubuntu. Первый билд Debian был опубликован более 25 лет назад — в далеком 1994 году и именно код Debian лег в основу Ubuntu. По сути, Debian является одним из старейших и при этом хардкорных дистрибутивов среди семейства Linux-систем. При всей схожести Ubuntu, в отличие от своего «наследника», Debian не получила того уровня доброжелательности к пользователю, как младшая система. Однако это дает и свои преимущества. Debian — более гибок по сравнению с Ubuntu и может подвергаться более глубокому конфигурированию и эффективнее решать ряд специфических задач, в том числе и корпоративного характера.

Основной плюс Debian — большая секьюрность и стабильностью по сравнению с Ubuntu и, тем более, с Windows. Ну и конечно же, как и у любой Linux-системы — низкое потребление ресурсов, особенно в форме серверной ОС под управлением терминала. Кроме того, Debian-сообщество это open source, так что эта система, в первую очередь, ориентирована на корректную и эффективную работу с бесплатными решениями.

Однако за гибкость, хардкорность и безопасность приходится платить. Debian разрабатывается open source-сообществом без четкого ядра через систему мастеров веток, со всеми вытекающими. В один момент времени у Debian есть сразу три версии: стабильная, нестабильная и тестовая. Проблема в том, что stable-ветка разработки серьезно отстает от тестовой, то есть часто в ядре могут встречаться уже устаревшие части и модули. Все это выливается в ручную пересборку ядра или вообще в переход на тестовую ветку, если ваши задачи обгоняют возможности стабильной версии Debian. В Ubuntu таких проблем с разрывом версий нет: там раз в два года разработчики выпускают стабильную LTS-версию системы.

CentOS

Ну и закончим наш разговор о серверных ОС RUVDS на CentOS. На фоне более массивных Ubuntu и, тем более, Debian, CentOS выглядит подростком. И хотя система стала популярна в массах не так давно, как Debian или Ubuntu, релиз ее первой версии состоялся в один момент с Ubuntu, то есть еще в 2004 году.

В основном CentOS используется для виртуальных серверов, так как еще менее требовательна к ресурсам, чем Ubuntu или Debian. Мы поставляем конфигурации под управлением двух версий этой ОС: CentOS 7.6.1810 и более старой CentOS 7.2.1510. Основной сценарий использования — корпоративные задачи. CentOS — это история про работу. Никогда не являясь системой домашнего пользования, как это было, например, с Ubuntu, CentOS сразу разрабатывалась как RedHat-подобный дистрибутив на базе открытого исходного кода. Именно наследственность от RedHat и дает CentOS ее основные преимущества — ориентированность на решение корпоративных задач, стабильность и безопасность. Самый частый сценарий использования системы — это веб-хостинг, в котором CentOS показывает лучшие, чем у других Linux-дистрибутивов результаты.

Однако есть у системы и ряд минусов. Более сдержанный цикл разработки и обновлений, чем у той же Ubuntu, приводит к тому, что в какой-то момент вам придется мириться с уязвимостями или уже решенными в других дистрибутивах проблемами. Также отличается и система самих обновлений и установки компонентов: никакого apt-get, только yum и RPM-пакеты. Также CentOS не совсем подходит для размещения и работы с контейнерными решениями Docker/k8s, в которых Ubuntu и Debian ее очевидно превосходят. Последнее важно, так как виртуализация веб-серверов и приложений через контейнеризацию в последние годы все набирает обороты в среде DevOps. Ну и конечно же, у CentOS намного меньшее коммьюнити по сравнению с более популярными Debian и Ubuntu.

Вместо вывода

Как видно, любая ОС имеет свои плюсы и минусы и получила собственную нишу. Особняком стоят серверы под управлением Windows — в Microsoft-среде, так сказать, своя атмосфера и правила работы.

Все Linux-дистрибутивы схожи между собой в плане потребления ресурсов, но имеют свои специфические черты и отличия в зависимости от поставленной задачи. Ubuntu проще в использовании, Debian — более тонко конфигурируется. CentOS может выступать как замена платному RedHat, что немаловажно, если вам нужна полноценная корпоративная ОС в unix-исполнении. Но при этом она слаба в вопросах контейнеризации и виртуализации приложений.В любом случае, вы можете связаться с нашими специалистами и мы подберем для вас необходимое решение и конфигурацию исходя из ваших задач.

Источник

Использование RDP-клиентов в Linux

Технология RDP (Remote Desktop Protocol) позволяет пользователям одинаковых или разных версий операционных систем совершать удаленное управление компьютером. Существуют специальные клиенты, отличимые от консольных утилит, где эта опция реализована через графический интерфейс, а это значит, что юзеру предоставляется полный вид рабочего стола, возможность взаимодействовать с клавиатурой и указателем мыши. В рамках сегодняшней статьи мы хотим рассказать об использовании популярных RDP-клиентов в Linux.

Используем RDP-клиенты в Linux

Сейчас существует не так много RDP-клиентов, поскольку имеются сложности в реализации технологии, которые связаны и с ее проприетарностью. Однако обычному юзеру на выбор предлагается не менее трех различных вариантов. Далее мы хотим рассказать лишь о самых популярных и надежных из них, а вы, отталкиваясь от инструкций, уже сможете инсталлировать подходящий клиент и производить подключение к серверу.

Вариант 1: Remmina

Remmina — самый популярный клиент удаленного рабочего стола, который по умолчанию предустановлен во многих дистрибутивах Linux. Однако зачастую его версия является устаревшей. Эта программа имеет простой и понятный GUI с огромным количеством вспомогательных инструментов. Освоить ее сможет даже начинающий пользователь, поэтому мы и поместили этот софт на первое место. Давайте пошагово разберем процедуру установки, настройки и подключения в Remmina.

Шаг 1: Установка

Начать следует с установки данного RDP-клиента в операционную систему. Как было сказано ранее, по умолчанию во многих дистрибутивах Remmina уже присутствует, но не помешает обновить ее версию, что не займет много времени.

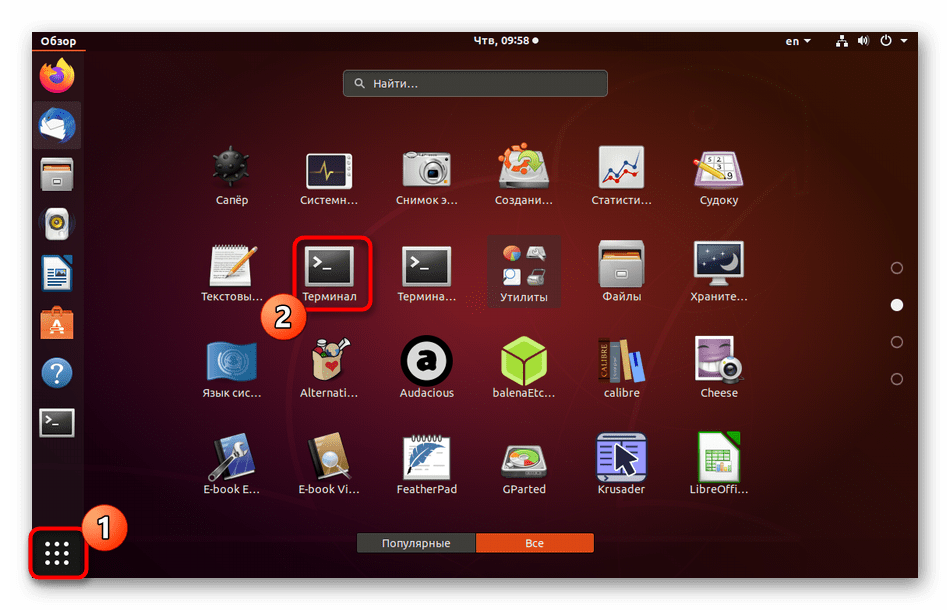

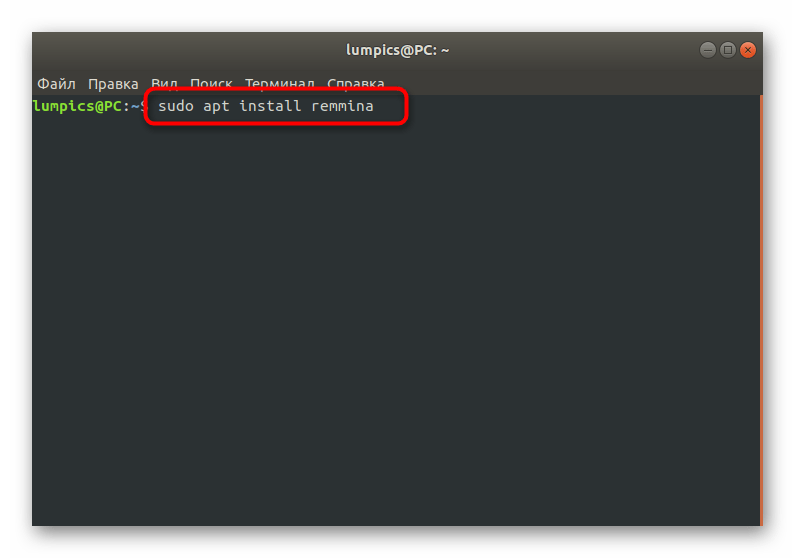

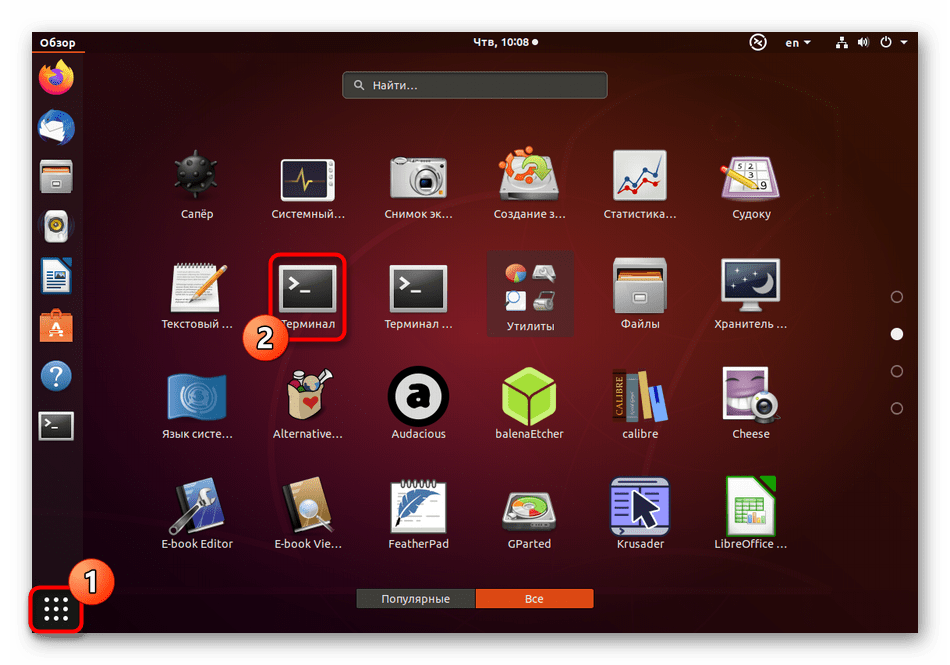

- Если в вашей системе Remmina попросту отсутствует и вы хотите инсталлировать стабильную, но не самую последнюю сборку, для начала запустите «Терминал» удобным способом, например, через меню приложений или зажав комбинацию Ctrl + Alt + T.

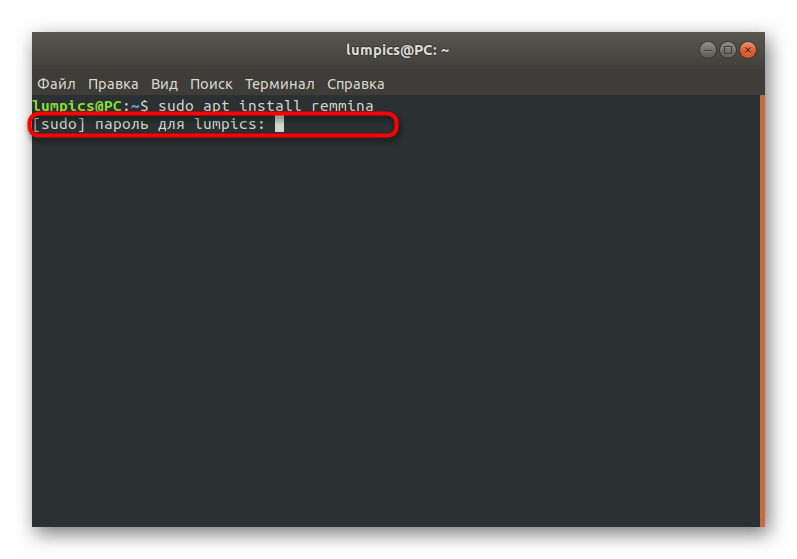

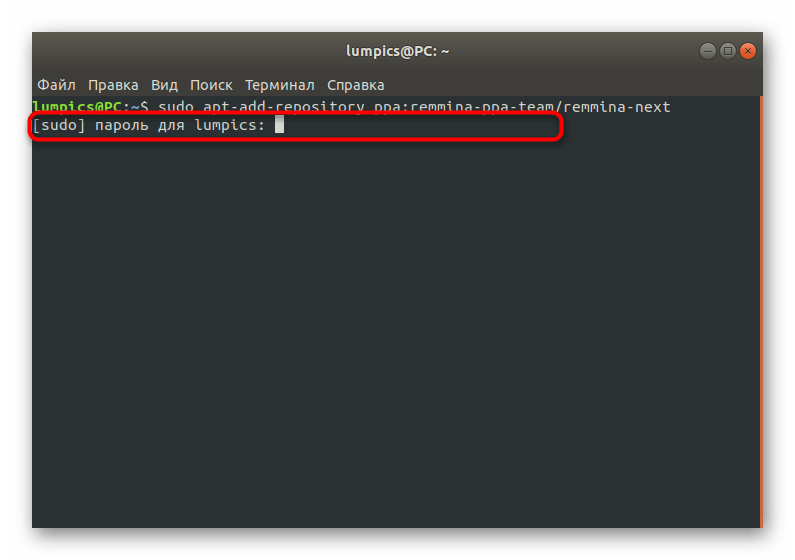

Всегда действия инсталляции запускаются от имени суперпользователя, поэтому приходится подтверждать их, вводя пароль в новой строке. Эта ситуация не стала исключением.

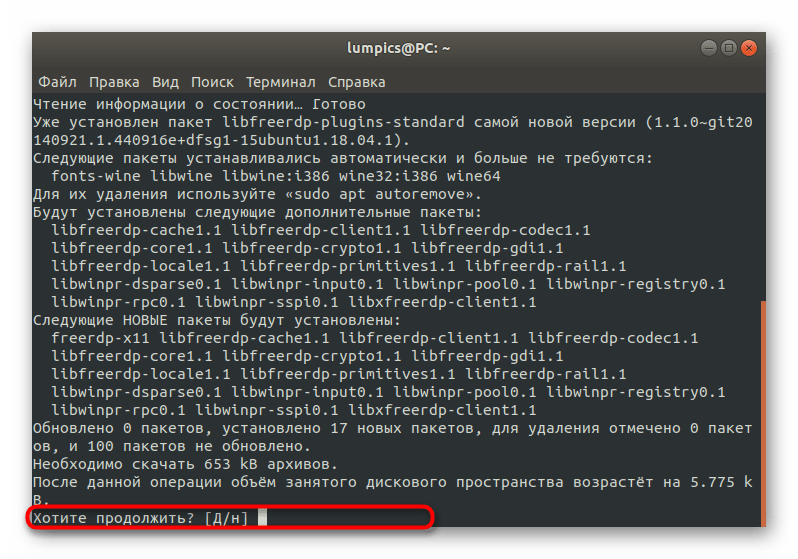

Далее может потребоваться дополнительное подтверждение расширения занятого дискового пространства. После успешного завершения инсталляции можно переходить к использованию клиента. Если же вы желаете обновить версию, придется задействовать пользовательские хранилища, поскольку на официальные новые сборки не поступают. Реализация будет немного сложнее, а выглядит так:

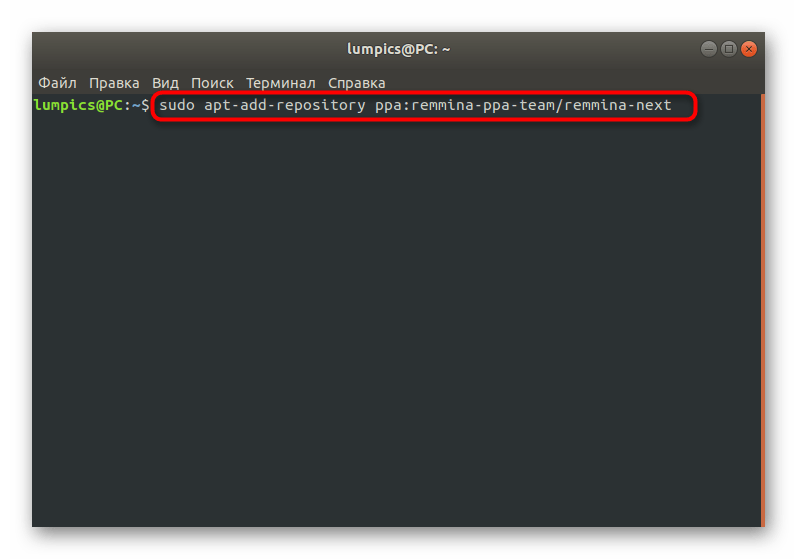

- В консоли введите sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next , чтобы получить файлы из хранилища.

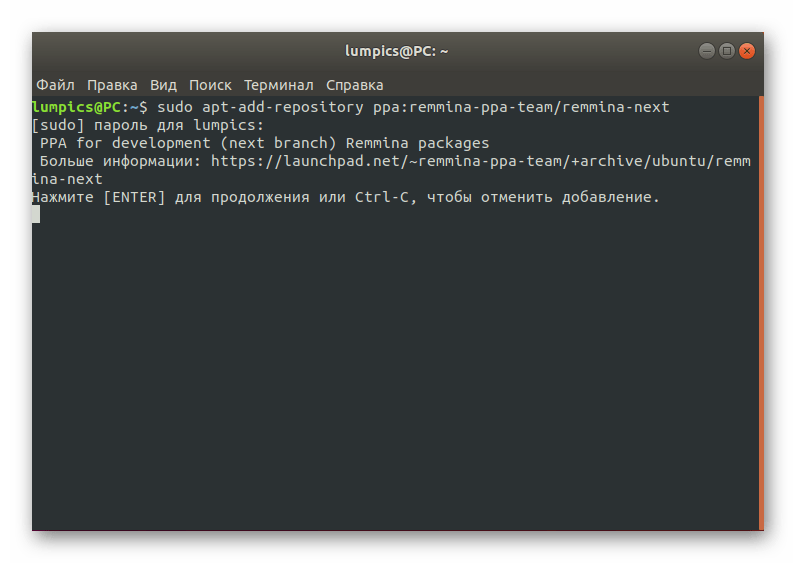

Вы будете уведомлены о получаемых пакетах. Примите их, нажав на Enter.

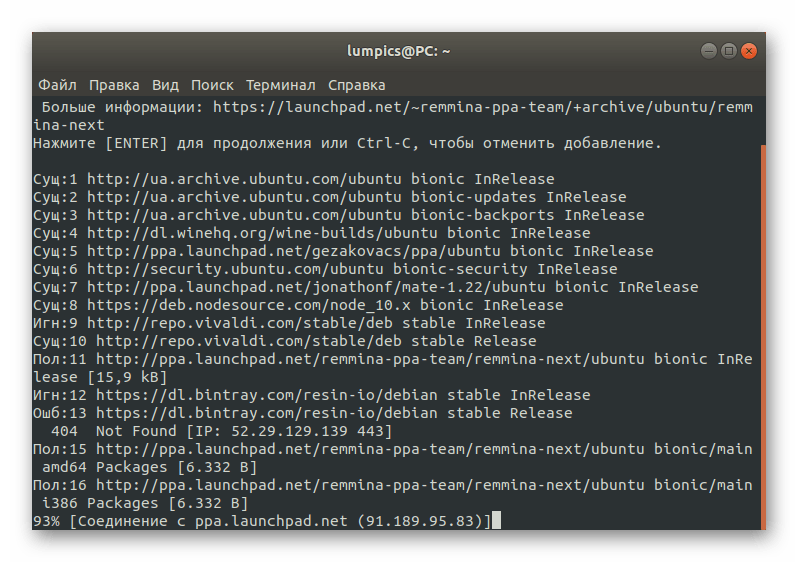

Ожидайте завершения скачивания файлов. Во время этой операции не закрывайте консоль и не прерывайте соединение с интернетом.

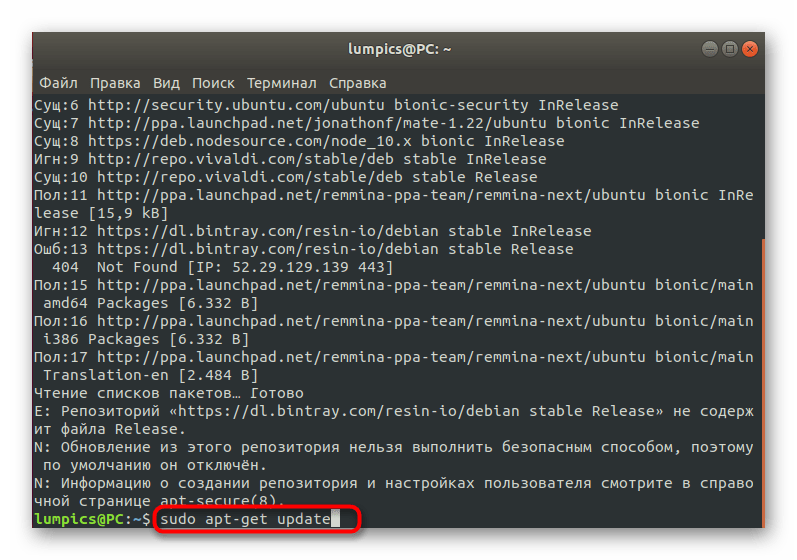

После этого следует обновить список системных хранилищ через команду sudo apt-get update .

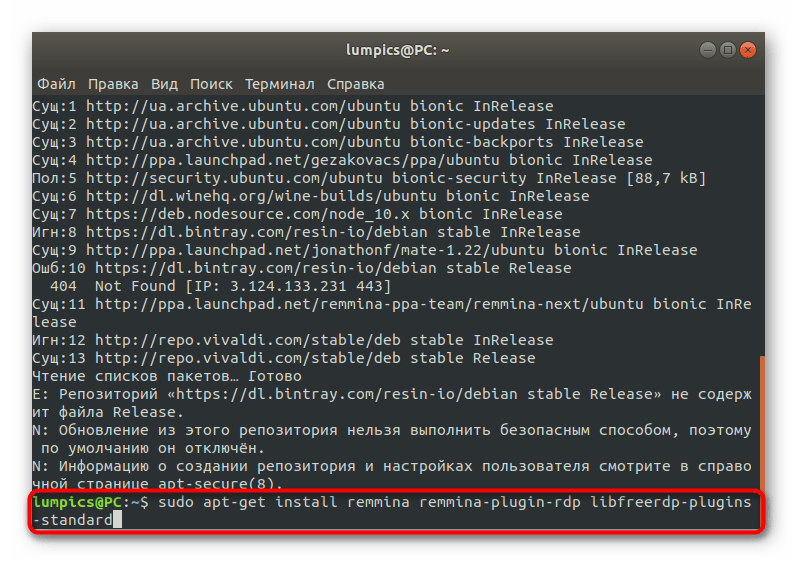

Остается только произвести инсталляцию RDP-клиента и сопутствующих ему плагинов, введя sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard .

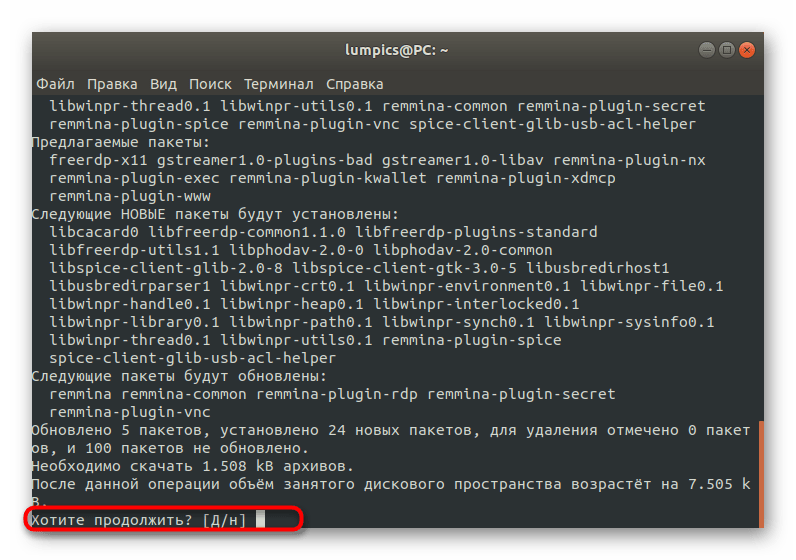

Подтвердите информацию о занимаемом дисковом пространстве, выбрав ответ Д, и дожидайтесь окончания процедуры.

На этом инсталляция Remmina завершена. Старая версия будет автоматически замещена новой, следовательно, можно закрывать консоль и переходить к первому запуску программного обеспечения.

Шаг 2: Запуск и настройка

С запуском и конфигурацией Remmina разберется даже самый начинающий пользователь, а с последним поможет официальная документация. Однако мы все же хотим остановиться на основных моментах, чтобы при реализации этой задачи не возникло каких-либо трудностей.

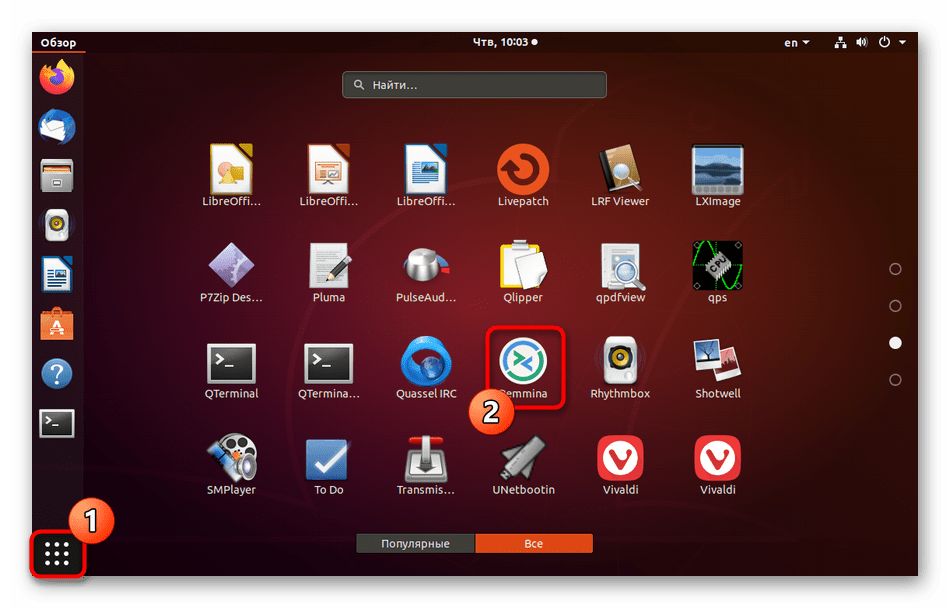

- По умолчанию значок Remmina сразу же после установки будет добавлен в меню приложений. Отыщите его там, прокрутив список или воспользовавшись строкой поиска.

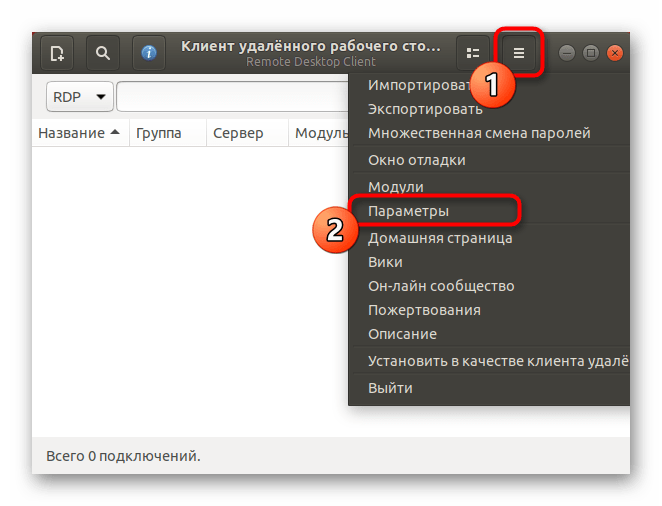

Для перехода к настройкам кликните по кнопке в виде трех горизонтальных линий и выберите пункт «Параметры».

Теперь на экране отобразится окно «Настройки Remmina». В нем присутствует огромное количество вкладок, отвечающих за внесения глобальных и пользовательских изменений. Например, здесь можно задать стандартное разрешение экрана, изменить комбинации клавиш, редактировать пункты протокола SSH и безопасности.

Мы не будем останавливаться на каждом присутствующем пункте детально, поскольку разработчики предоставляют официальную информацию по каждой опции, а также интерфейс Remmina имеет русский язык, что поможет самостоятельно во всем разобраться.

Шаг 3: Создание профиля и подключение

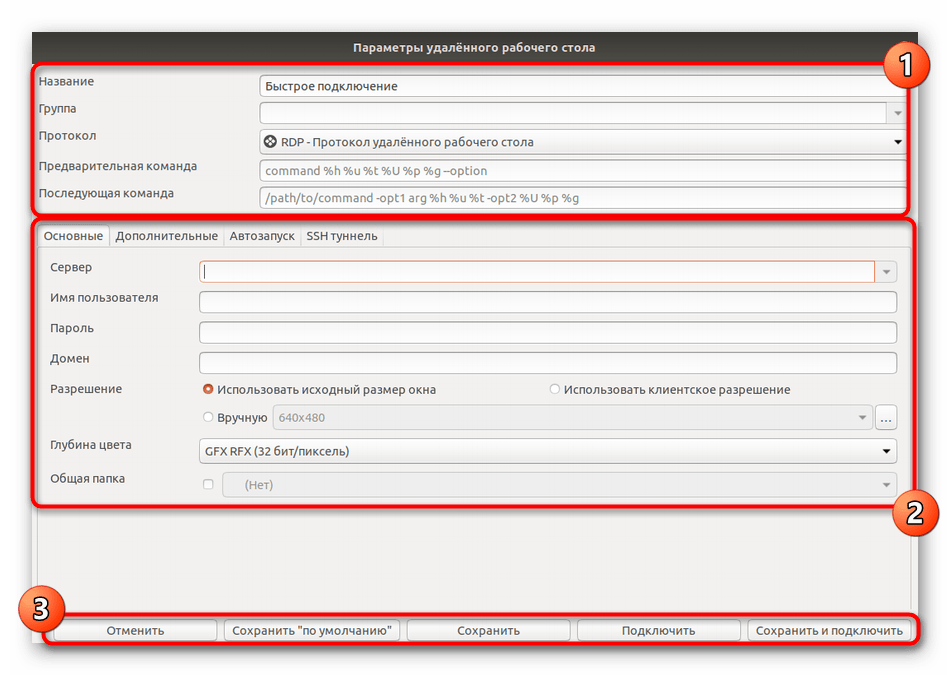

После установки оптимальной конфигурации Remmina остается только создать профиль для подключения, используя рассматриваемый протокол, чтобы успешно соединиться с удаленным рабочим столом. Мы предлагаем разобрать основной принцип этой процедуры.

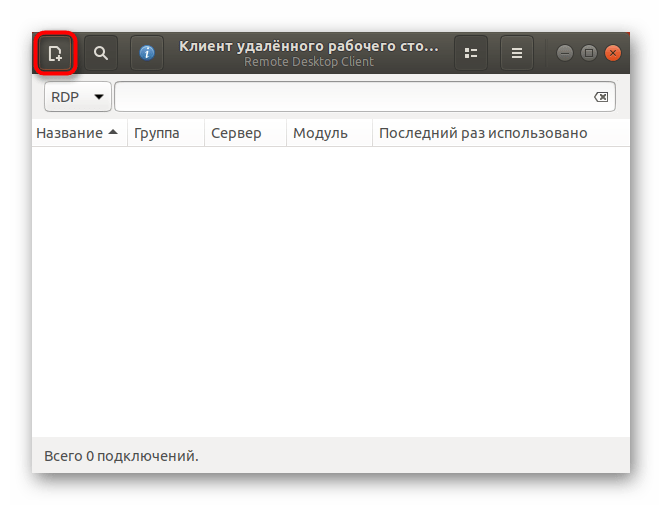

- Найдите на верхней панели соответствующий значок и кликните по нему левой кнопкой мыши, чтобы отобразилась форма создания подключения.

Заполните все строки в соответствии со своими требованиями. Обязательно перепроверяйте данные учетных записей и адреса серверов. После этого вы можете выбрать действие. Если нажать на «Подключить», указанные настройки сохранены не будут, ведь для этого следует кликнуть на «Сохранить и подключить».

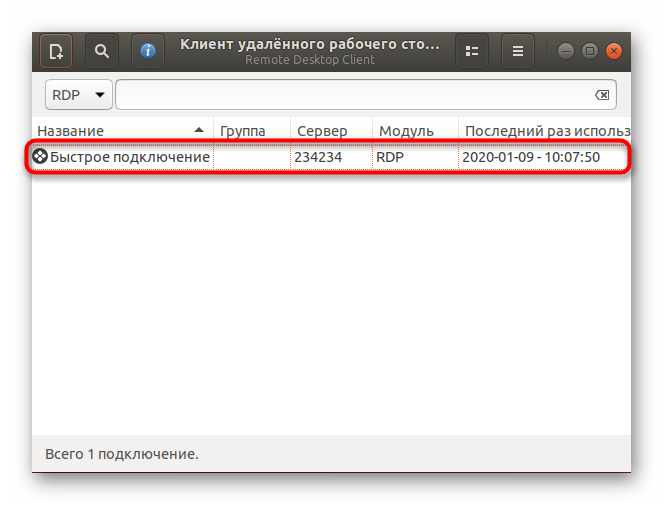

В будущем сохраненные профили можно запускать прямо через главное меню Remmina. Все доступные подключения отобразятся в виде таблицы с детальной информацией.

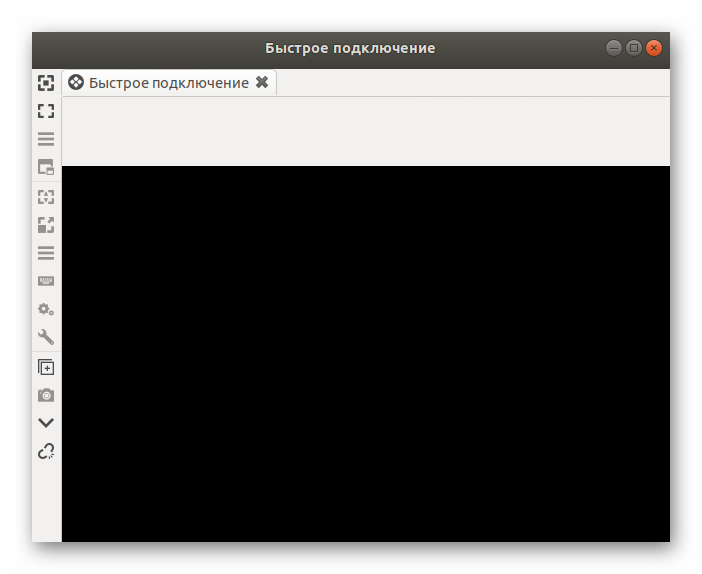

После запуска откроется отдельное окно с виртуальным рабочим столом. Ожидайте начала загрузки и используйте инструменты на левой панели, чтобы управлять сеансом.

Теперь остается только приступить к взаимодействию с удаленным рабочим столом, выполняя там необходимые действия. Если у вас возникли какие-то вопросы по управлению Remmina, обратите особое внимание на документацию: там в максимально развернутом виде описаны ответы абсолютно на все вопросы пользователей.

Вариант 2: rdesktop

Следующий инструмент под названием rdesktop не является таким популярным среди начинающих пользователей, поскольку все настройки производятся через консоль путем ввода соответствующих команд. Однако это решение стало востребованным среди профессионалов и любителей консольных утилит.

Шаг 1: Установка rdesktop

Вкратце остановимся на самой процедуре инсталляции rdesktop. Данная программа доступа в официальных хранилищах дистрибутивов, благодаря чему юзеру не потребуется скачивать дополнительные файлы или пакеты.

- Откройте «Терминал» любым удобным образом.

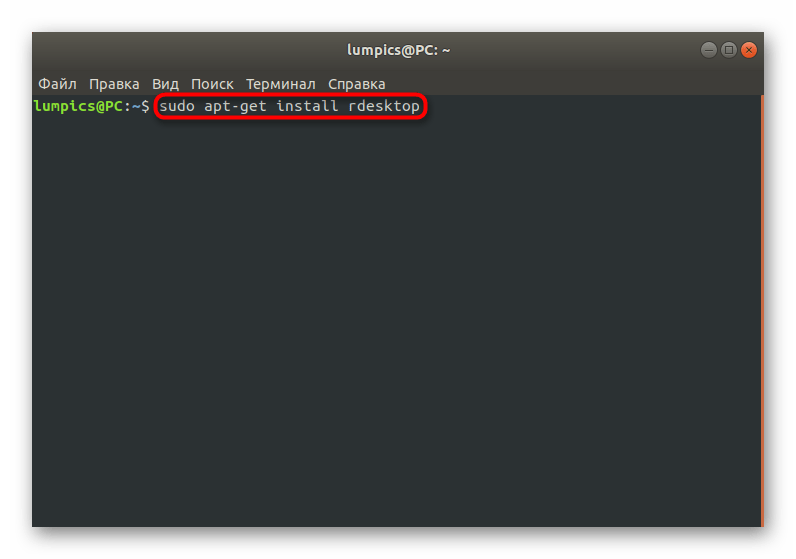

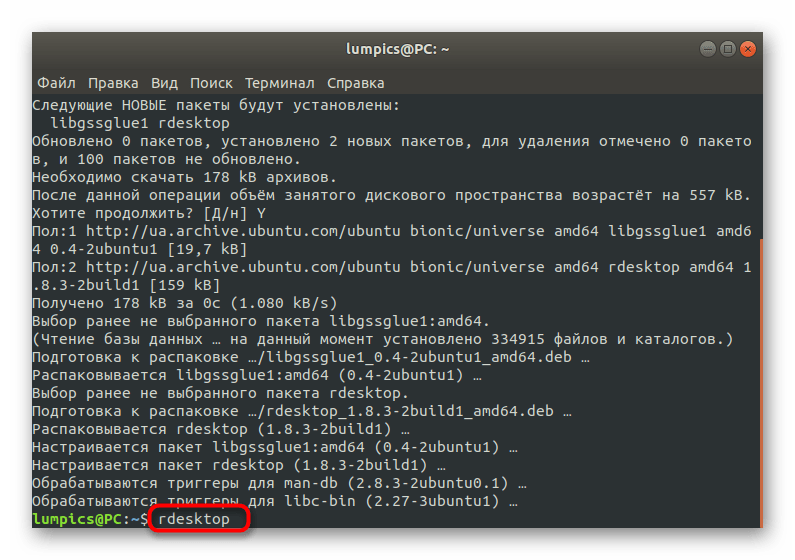

Введите команду sudo apt-get install rdesktop и нажмите на Enter.

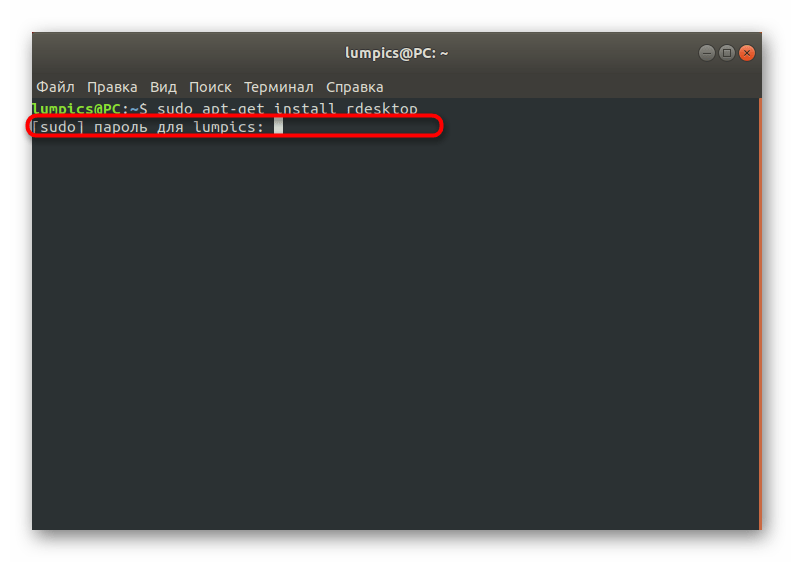

Подтвердите это действие, введя пароль суперпользователя в новой строке.

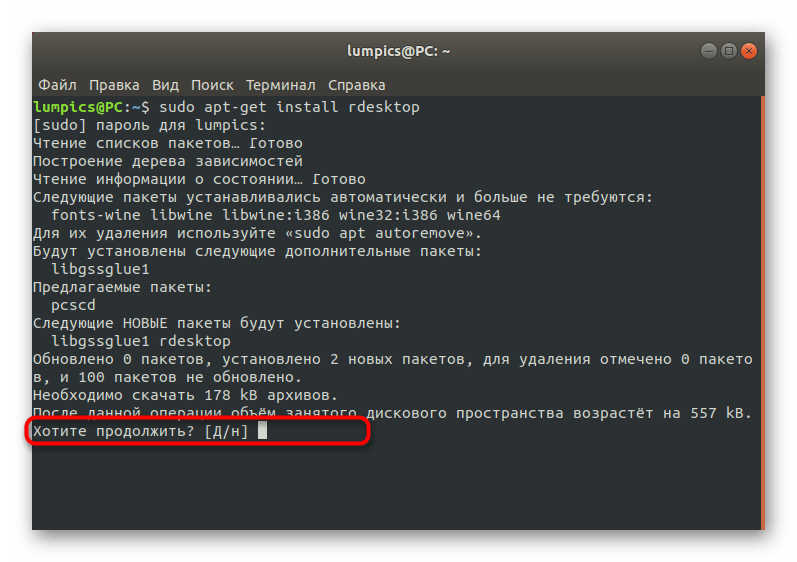

Установка будет продолжена сразу же после выбора положительного ответа «Д».

Запуск данной утилиты тоже осуществляется через «Терминал» через команду rdesktop .

Если используемый дистрибутив основан не на Debian, аргумент apt-get в команде инсталляции придется заменить на yum или pacman. В остальном же никаких различий со сборками Linux не имеется.

Шаг 2: Запуск и подключение

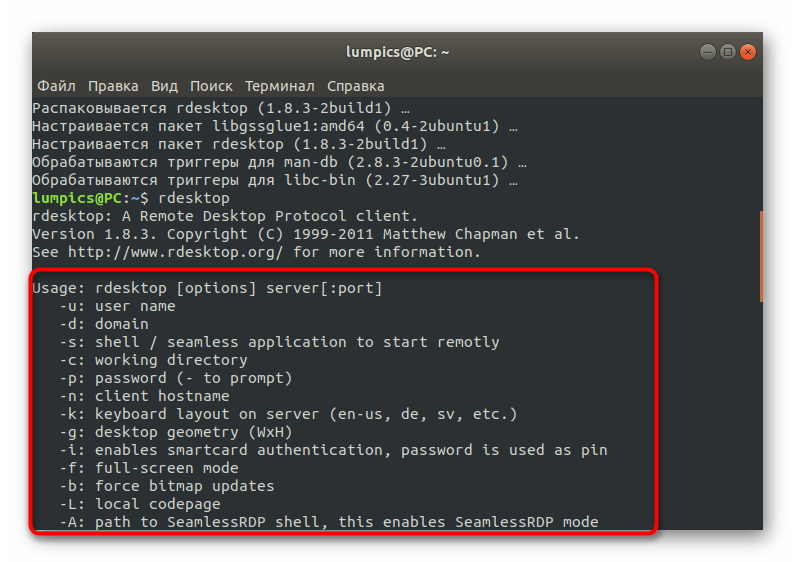

Если в консоли просто вписать команду rdesktop , следующими строками отобразится краткая сводка о синтаксисе и доступных опциях. Мы рекомендуем изучить появившиеся сведения, чтобы понять, как именно осуществляется соединение с удаленным рабочим столом через эту утилиту.

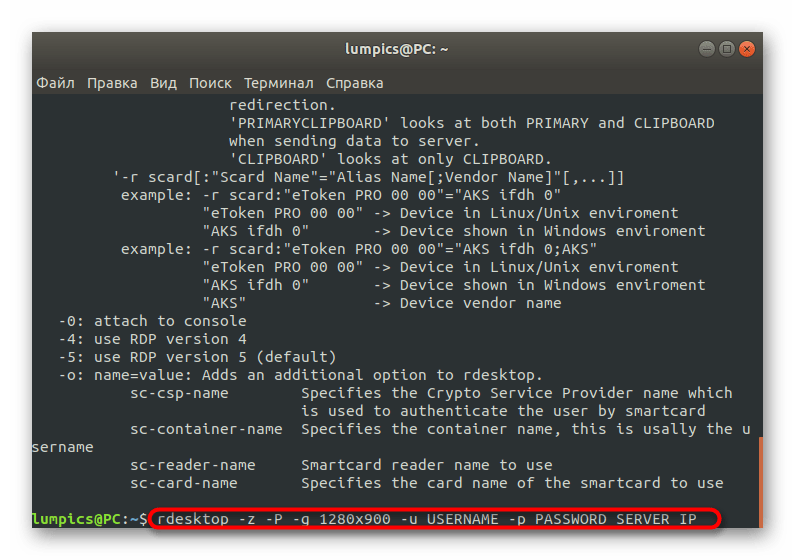

После этого можно осуществлять непосредственное подключение к другому компьютеру. Давайте разберем этот процесс на примере строки rdesktop -z -P -g 1280×900 -u USERNAME -p PASSWORD SERVER_IP .

Здесь следует детально рассмотреть абсолютно каждый аргумент и вписываемую информацию.

- -z . Эта опция отвечает за активацию сжатия потока. Используйте ее для оптимизации соединения. Особенно актуально для систем с низкой скоростью интернета.

- -P . Создает кэширование. Это помогает сохранять некоторую информацию на локальном хранилище, в будущем не обращаясь каждый раз на сервер для ее загрузки.

- -g . Устанавливает пользовательское разрешение окна рабочего стола. После этой опции введите необходимый параметр, чтобы он был применен.

- -u . После этой опции укажите имя пользователя, которое будет отображаться на сервере.

- -p . Данный аргумент необходим в случае присутствия пароля.

- SERVER_IP . Всегда указывается в конце строки. Вместо этой надписи введите доменное имя сервера, к которому хотите осуществить подключение.

Шаг 3: Обмен файлами между Windows и Linux в текущей сессии

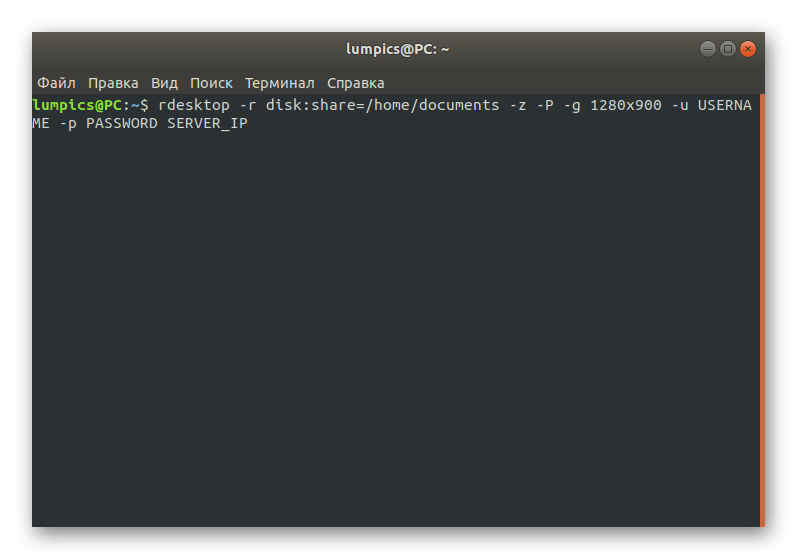

В завершение разбора утилиты rdesktop хотим рассказать об основных действия, выполняемых через ввод команд в консоли. Для начала поговорим о самых востребованных задачах, которые связаны с обменом файлов. Сетевая папка подключается через rdesktop -r disk:share=/home/documents -z -P -g 1280×900 -u USERNAME -p PASSWORD SERVER_IP , где все указанные опции и адреса замените на требуемые.

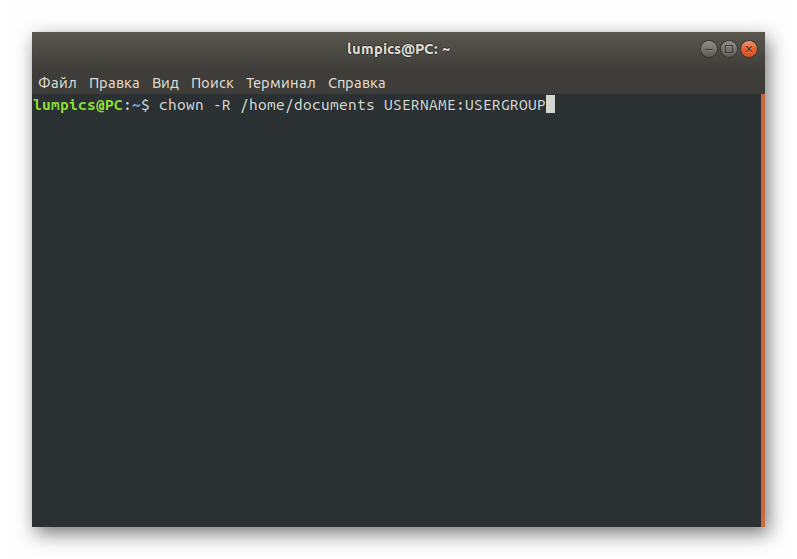

После ввода этой команды папка станет доступна для чтения и записи, что позволит всячески управлять находящимися там файлами. Однако если возникли проблемы с доступом, придется закрыть сессию, активировать команду chown -R /home/documents USERNAME:USERGROUP , а уже потом подключить директорию повторно.

Шаг 4: Создание значка быстрого доступа

При изучении первого RDP-клиента вы могли заметить, что все профили сохраняются в таблице графического меню, что позволяет быстро соединяться и переключаться между ними. К сожалению, в rdesktop такая функция попросту отсутствует, поэтому остается только один альтернативный метод — ручное создание кнопки быстрого доступа для каждого сервера.

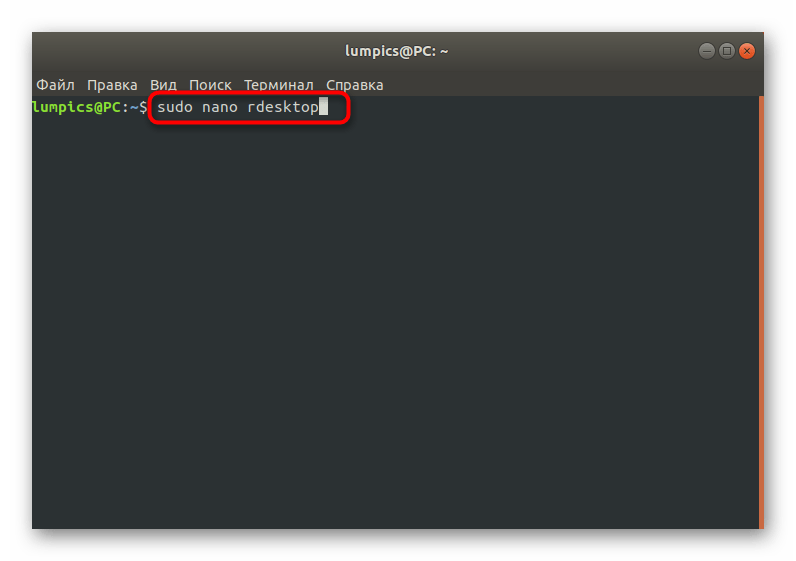

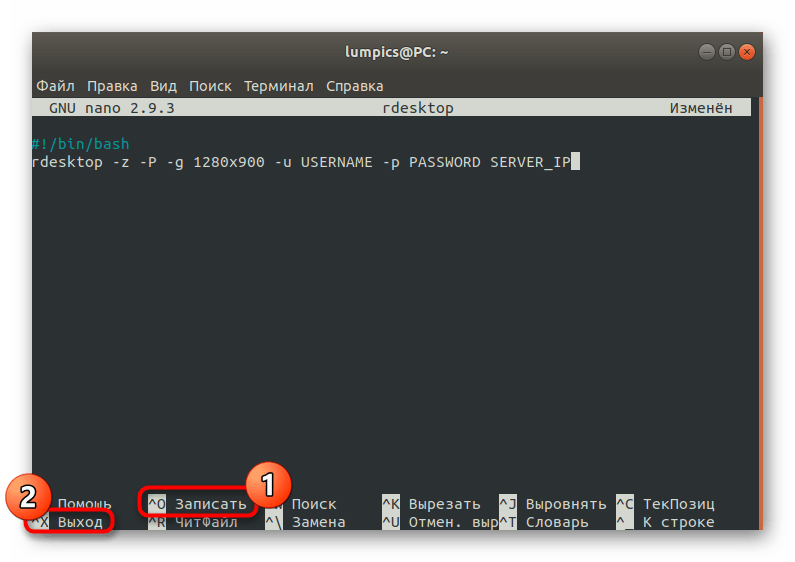

- В консоли создайте пустой текстовый файл с произвольным названием через удобный текстовый редактор. Сама команда обретет примерно такой вид: sudo nano rdesktop , где nano — используемый текстовый редактор, а rdesktop — название самого файла.

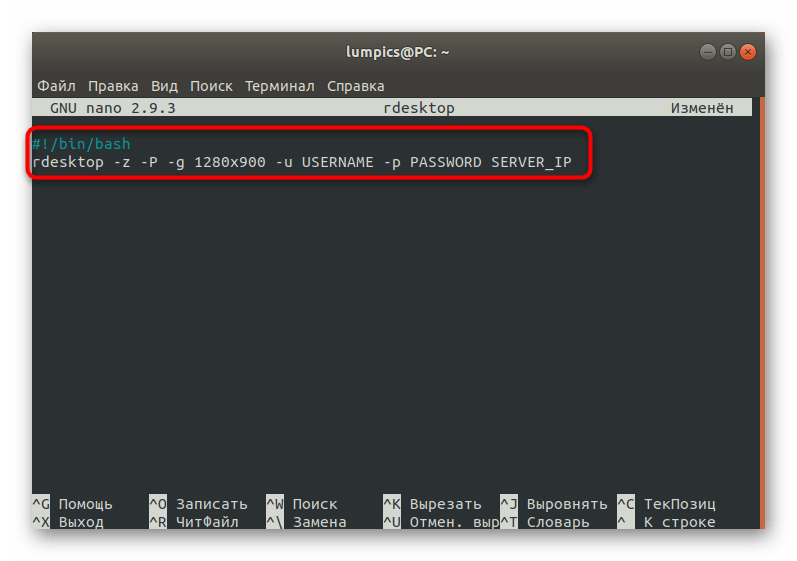

При появлении окна вставьте две строки, указанные ниже, заменив опции и сведения о сервере на имеющиеся.

#!/bin/bash

rdesktop -z -P -g 1280×900 -u USERNAME -p PASSWORD SERVER_IP

Сохраните все изменения и завершите работу в текстовом редакторе.

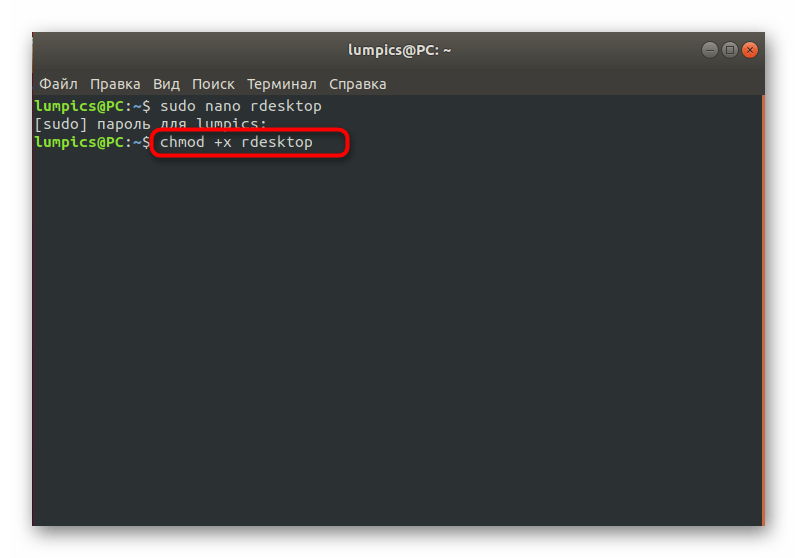

Введите команду chmod +x rdesktop , чтобы создать значок быстрого запуска на рабочем столе.

Все остальные опции и нюансы взаимодействия с rdesktop, о которых мы не поговорили выше, детально описаны в официальной документации или используются довольно редко, поэтому и не нуждаются в объяснениях.

Вариант 3: freerdp

freerdp — самый новый из всех известных RDP-клиентов, который только начинает набирать обороты. Управление им тоже осуществляется в консоли, а функций сейчас мало, поэтому мы и поставили этот вариант на последнее место.

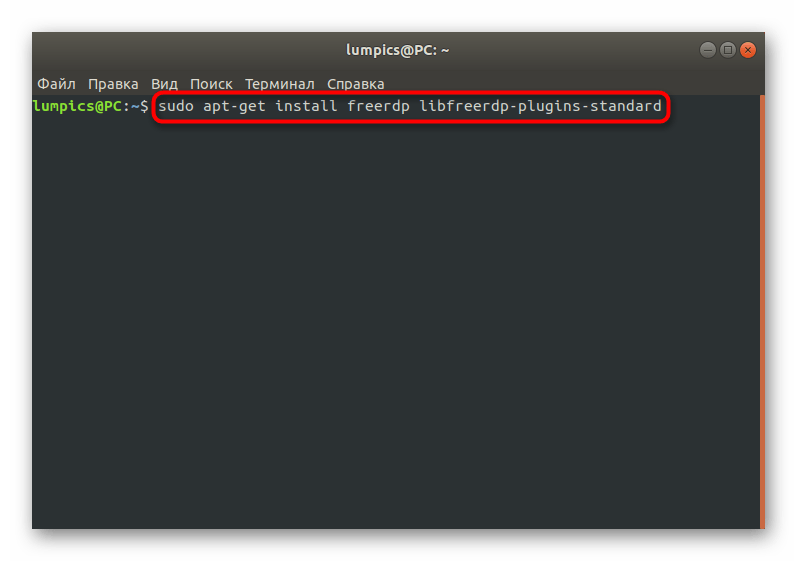

- Инсталлируется freerdp со всеми необходимыми компонентами через команду sudo apt-get install freerdp libfreerdp-plugins-standard .

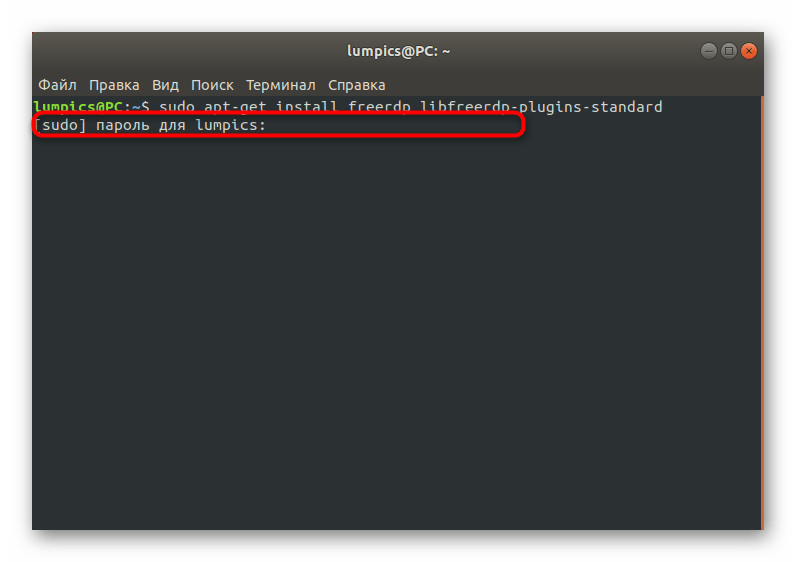

Инсталляция начнется сразу же после подтверждения паролем.

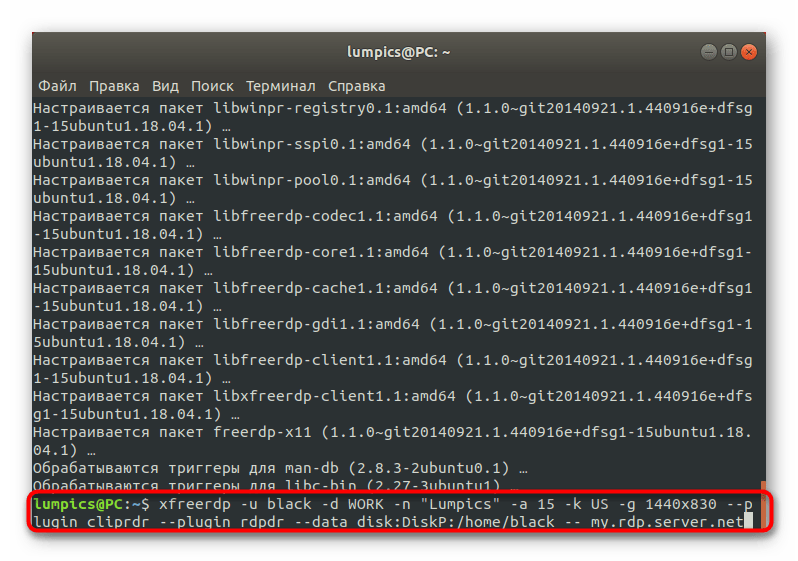

Выберите ответ Д, чтобы загрузить все архивы.

Используйте строку xfreerdp -u black -d WORK -n «Lumpics» -a 15 -k US -g 1440×830 —plugin cliprdr —plugin rdpdr —data disk:DiskP:/home/black — my.rdp.server.net , чтобы запустить соединение с сервером.

Теперь предлагаем изучить все опции, которые вы увидели в предыдущей строке. Они немного схожи с теми, что применялись во втором варианте при взаимодействии с клиентом rdesktop, но и имеют свои особенности.

- -u . Отвечает за имя пользователя на сервере. Сразу же после этой опции должен быть вписан соответствующий логин.

- -d . То же самое, но только с доменом рабочей группы, который определяется заранее и должен быть одинаковым у все участников локальной сети.

- -n . Определяет имя хоста.

- -a . После этого аргумента указывается глубина цвета окна. По умолчанию выбирается значение 15.

- -k . Устанавливает стандартную раскладку клавиатуры, где в качестве параметра указывается код государства.

- -g . Определяет размер отображаемого окна в пикселях.

- —plugin cliprdr . Активирует общий буфер обмена с будущим удаленным рабочим столом.

- —plugin rdpdr —data disk:DiskP:/home/black — . Подключает домашнюю папку как общую сетевую и позволяет обмениваться данными.

- my.rdp.server.net . Заменяется на имя используемого RDP-сервера.

Выше вы получили общую сводку о трех различных RDP-клиентах для Linux. Как видите, все они имеют свои особенности и подойдут разным пользователям. Каждый из них может соединяться с Windows, поэтому вся сложность выбора заключается лишь в различиях управления и реализации графического интерфейса окна показа удаленного рабочего стола.

Помимо этой статьи, на сайте еще 12315 инструкций.

Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Источник