- Руководство по установке Windows Server

- Включение подсистемы Windows для Linux

- Скачивание дистрибутива Linux

- Извлечение и установка дистрибутива Linux

- Терминальные решения на Linux — Linux в качестве терминального клиента и десктопной машины

- Установка клиента rdesktop на Ubuntu, Linux

- Настройка терминального клиента rdesktop

- Конфигурация и подключение терминального клиента rdesktop к серверу

- Windows Server или Linux-дистрибутивы? Выбираем серверную ОС

- Windows Server

- Ubuntu

- Debian

- CentOS

- Вместо вывода

Руководство по установке Windows Server

Подсистема Windows для Linux доступна для установки на Windows Server 2019 (версия 1709) и более поздних версий. В этом руководстве рассматриваются действия по включению WSL на компьютере.

Включение подсистемы Windows для Linux

Перед запуском дистрибутивов Linux в Windows необходимо включить дополнительный компонент «Подсистема Windows для Linux» и перезагрузить компьютер.

Запустите PowerShell с правами администратора и выполните следующую команду.

Скачивание дистрибутива Linux

Выполните эти инструкции, чтобы скачать избранный дистрибутив Linux.

Извлечение и установка дистрибутива Linux

После загрузки дистрибутива Linux для извлечения его содержимого и установки вручную выполните следующие действия.

Извлеките содержимое пакета .appx , с помощью PowerShell:

Запустите средство запуска приложения дистрибутива в целевой папке. Средство запуска обычно называется .exe (например, ubuntu.exe ).

Сбой установки с ошибкой 0x8007007e. При возникновении этой ошибки система не поддерживает WSL. Убедитесь, что вы используете сборку Windows 16215 или более позднюю версию. Проверьте используемую сборку. Также убедитесь, что WSL включен и ваш компьютер перезагружен после включения этой функции.

3. Добавьте путь к дистрибутиву Linux в переменную PATH в Windows (в этом примере C:\Users\Administrator\Ubuntu ) с помощью PowerShell:

Источник

Терминальные решения на Linux — Linux в качестве терминального клиента и десктопной машины

Сегодня, в продолжении цикла статей об альтернативном бесплатном программном обеспечении, хотим осветить довольно популярный вопрос терминальных решений на базе Linux. Данное решение абсолютно ничем не уступает терминальным клиентам, которые идут в комплекте с операционными системами Microsoft Windows.

В качестве примера мы будем использовать операционную систему Xubuntu 12.04, терминальный клиент rdesktop и Microsoft Windows Server 2003.

Терминальный RDP клиент rdesktop для установки предоставляется в различных вариациях, в том числе и в исходных кодах. Скачать вы его можете из репозиторием вашей системы либо с сайта разработчика.

Статья ориентирована на новичков в среде Linux. В статье будет присутствовать излишняя разжеванность для беспроблемной инсталляции RDP клиента rdesktop обычному пользователю.

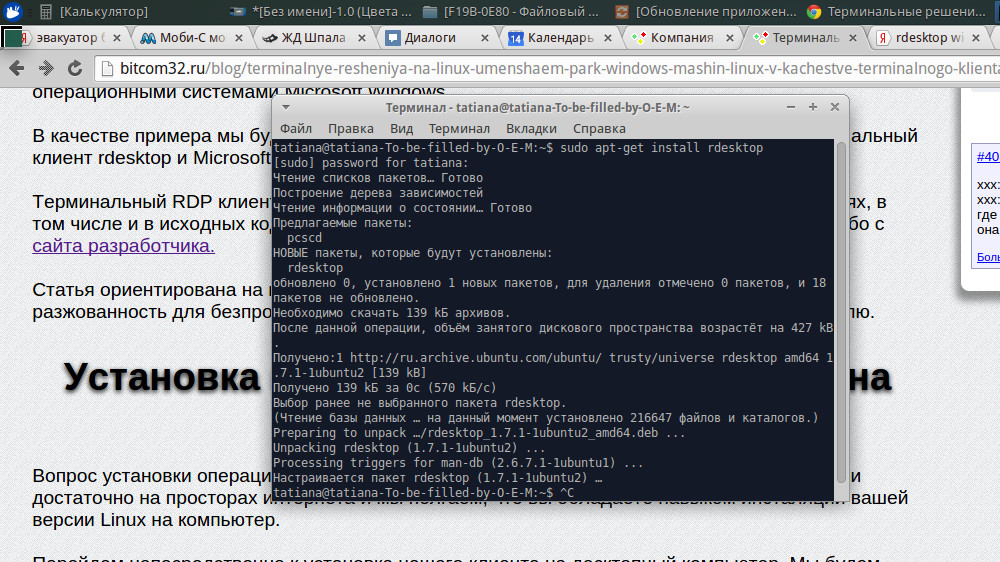

Установка клиента rdesktop на Ubuntu, Linux

Вопрос установки операционной системы мы рассматривать не будем, данной информации достаточно на просторах интернета и мы полагаем, что вы обладаете навыком инсталляции вашей версии Linux на компьютер.

Перейдем непосредственно к установке нашего клиента на десктопный компьютер. Мы будем производить установку RDP клиента непосредственно из стандартных репозиториев ubuntu. Данный метод позволит быстро и без лишних хлопот установить наш клиент.

Вводим в терминале команду с правами суперпользователя:

Далее строится ветка зависимостей пакетов и происходит установка недостающих пакетов и самого клиента rdesktop. Примерно так:

Собственно на данном этапе инсталляцию RDP клиента rdesktop можно считать завершенной. Поздравлямба =)

Настройка терминального клиента rdesktop

В принципе, после установки терминальный клиент rdesktop полностью готов к работе, но встречаются проблемы с кодировкой клавиш и комбинаций клавиш клавиатуры в терминальном доступа. Данная проблема легко решается при помощи ручной корректировки кодов символов в файлах конфигурации терминального RDP клиента rdesktop.

Интересующие нас файлы находятся в директории:

Для конфигурации нам потребуются 2 файла ru и en-us. Для конфигурирования данных файлов достаточно открыть их в любом текстовом файле с правами суперпользователя:

И заменить все содержимое файлов на следующее:

По результатам данных манипуляций исчезнут проблемы с вводом символов на русской и английской раскладке в терминальном доступе.

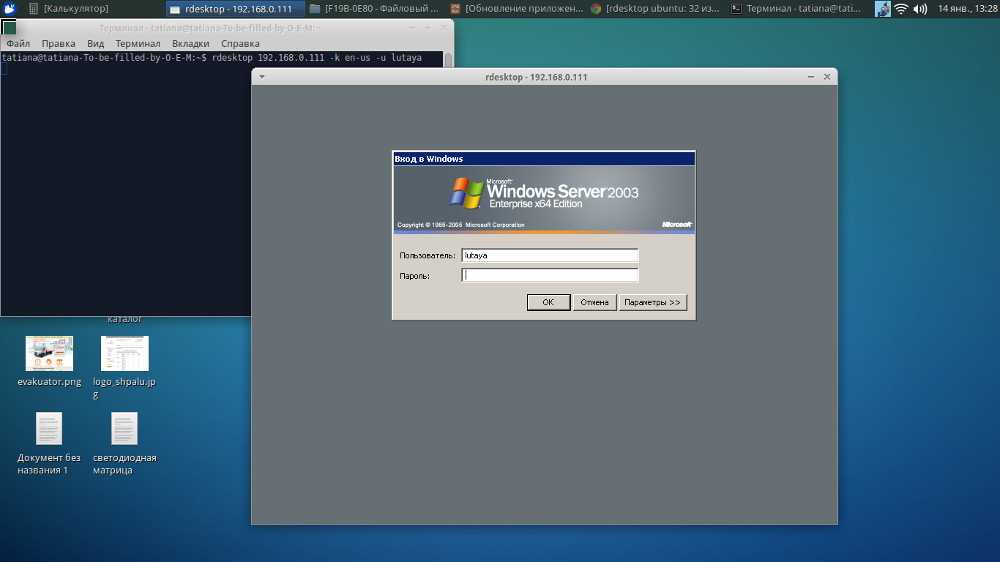

Конфигурация и подключение терминального клиента rdesktop к серверу

И вот мы подошли к самому интересному и завершающему этапу нашей сегодняшней темы статьи — конфигурация и подключение терминального клиента RDP rdesktop к терминальному серверу Windows.

Для начала мы приведем список всевозможных конфигураций и ключей для терминального клиента rdesktop.

Небольшая ремарка к параметру полноэкранной инициализации терминального клиента — для возврата в оконный режим необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+Enter

Подытожим с возможными конфигурациями, ключами и параметрами RDP терминального клиента rdesktop и перейдем, непосредственно, к примерам запуска терминальной сессии.

Минимальным набором параметров при инициализации терминальной сессии средствами терминального клиента rdesktop следует считать:

Присутствует всего один параметр — ip_rdp_server. Параметр ip терминального сервера может иметь 2 вида: с явным указанием порта подключения к терминальному серверу(адрес:порт) и портом по умолчания(адрес).

Пример инициализации терминальной сессии по нестандартному порту терминального сервера:

Приведем пример базовой конфигурации запуска терминального клиента rdesktop:

Т.е. по факту инициализации RDP клиента rdesktop мы получаем терминальную сессию, терминальное окно которого развернута на весь экран, нормальной работой кодировок русского и английского языка и с базовым пользователем user1. Терминальная сессия имеет минимум параметров инициализации: ip терминального сервера, раскладка клавиатуры для терминальной сессии, параметр открытия терминального окна на весь экрана и пользователя для авторизации. Для переходов между режимами и перехода в оконный режим используйте сочетания клавиш Ctrl + Alt + Enter.

Пример инициализации терминальной сессии без авторизации(параметры авторизации передаются в момент инициализации и прописаны в команде инициализации сессии):

Мы думаем комментарии к данной инициализации излишни, т.к. добавился всего один параметр -p — пароль пользователя при инициализации.

Пример проброса принтера в терминальную сессию rdesktop:

Параметр проброса принтера в терминальную сессию может быть представлен в двух видах: с неявным указанием драйвера принтера( -r printer:Имя_принетра_в_локальной_системе) и явным указанием драйвера принтера( -r printer:Имя_принетра_в_локальной_системе = «Дравер_для_терминально_сервера»). В большинстве случаев терминальный сервер корректно определяем необходимый драйвер для принтера и не требует явного указания драйвера в терминальной сессии на сервере.

Пример проброса COM портов в терминальную сессию rdesktop:

Мы думаем данный пример не нуждается в излишних комментариях. В примере используется явное указание устройств подключенных по COM портам. Параметр проброса COM портов на сервер имеет вид — имя_инициализации_порта_на_сервере = путь_в_локальной_системе_к_COM_порту.

Пример проброса файловых директорий в терминальную сессию rdesktop:

Из данного примера мы видим параметр монтирования локальных файловых ресурсов средствами терминальной сессии. Параметр имеет следующую структуру — имя_устройства_при_инициализации_на_сервере = имя_директории_на_локальной_машине

Собственно на данном этапе мы и подытожим с примерами инициализации терминальных сессий средствами терминального клиента rdesktop и добавим к вышесказанному о возможности проброса таких устройств как:

- Клавиатур.

- Аудио устройств.

- LPT

- Scard — ключей цифровой подписи eToken и прочее.

Вот и подытожили мы нашу сегодняшнюю статьи, которая получилась довольно обширная и внятная для новичка в системе linux.

По итогам прочтения данной статьи у вас должно возникнуть устойчивое, четкое представление о возможностях терминального клиента rdesktop на ОС linux, теоретические и практические знания по процедуре установки и инициализации терминальных сессий средствами терминального клиента rdesktop.

Источник

Windows Server или Linux-дистрибутивы? Выбираем серверную ОС

Операционные системы — это краеугольный камень современной индустрии. С одной стороны они потребляют ценные ресурсы сервера, которые можно было бы пустить на что-нибудь более полезное. С другой — операционная система выступает оркестратором для приложений сервера и позволяет сделать из однозадачного вычислительного комплекса многозадачную платформу, а также облегчает взаимодействие всех заинтересованных сторон с оборудованием. Сейчас основной мейнстрим серверных ОС — это Windows Server + несколько Linux-дистрибутивов различной направленности. Каждая из этих операционных систем имеет свои плюсы, минусы и ниши применения. Сегодня мы кратко поговорим о тех системах, которые поставляются вместе с нашими серверами.

Windows Server

Эта операционная система крайне популярна в корпоративном сегменте, хотя большинство рядовых пользователей и ассоциируют Windows исключительно с десктопной версией для ПК. В зависимости от задач и необходимой к поддержке инфраструктуры сейчас в эксплуатации компаний находятся сразу несколько версий Windows Server, начиная с Windows Server 2003 и заканчивая последней версией — Windows Server 2019. Мы поставляем серверы со всеми перечисленными операционными системами, то есть это Windows Server 2003, 2008 R2, 2016 и 2019.

Windows Server 2003 используется, в основном, для поддержки корпоративных систем и сетей, построенных на базе Windows XP. Удивительно, но снятая около пяти лет назад с поддержки версия десктопной ОС от Microsoft до сих пор находится в эксплуатации, так как под нее в свое время было написано много проприетарного ПО для производства. То же касается и Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2016 — они наиболее совместимы со старым, но рабочим программным обеспечением и поэтому используются по сей день.

Основные плюсы серверов под управлением Windows — относительная простота администрирования, достаточно большой пласт информации, мануалов и ПО. Кроме того, вы не сможете обойтись без сервера на Windows, если в экосистеме компании есть программное обеспечения или решения, использующие библиотеки и части ядра систем Microsoft. Также сюда можно добавить технологию RDP для доступа пользователя к серверным приложениям и общую универсальность системы. Кроме того, Windows Server обладает облегченной версией без GUI с ресурсопотреблением на уровне Linux-дистрибутива — Windows Server Core, о которой мы писали ранее. Все серверы под управлением Windows мы поставляем с активированной лицензией (для новых пользователей она бесплатная).

В минусы Winserver можно записать сразу два параметра: стоимость лицензии и потребление ресурсов. Среди всех серверных ОС Windows Server наиболее прожорлива и требует минимум одно ядро процессора и от полутора до трех гигабайт оперативной памяти просто для работы ядра и стандартных служб. Эта система не подходит для маломощных конфигураций, а также имеет ряд уязвимостей, связанных с RDP и политиками групп и пользователей.

Чаще всего Windows Server предназначена для администрирования интранетов компаний и обеспечения работоспособности специфического ПО, работы баз данных MSSQL, инструментов ASP.NET или другого созданного специально для Windows ПО. При этом это все еще полноценная ОС, на которой можно развернуть маршрутизацию, поднять DNS или любую другую службу.

Ubuntu

Ubuntu — один из наиболее популярных и стабильно развивающихся дистрибутивов семейства Linux, выпущенный впервые в 2004 году. Некогда «линь для домохозяек» в оболочке Gnome, со временем Ubuntu стала дефолтной серверной ОС за счет обширного коммьюнити и непрекращающейся разработки. Последняя популярная версия — 18.04, но мы поставляем сервера и под 16.04, а около недели назад состоялся релиз версии 20.04, в которую завезли множество вкусностей.

Если Windows Server использовалась как ОС для поддержки специфического и windows-ориентированного ПО, то Ubuntu как Linux-дистрибутив — это история про open source и веб-разработку. Так, именно линуксовые серверы используют для размещения веб-серверов на nginx или Apache (в противовес Microsoft IIS), для работы с PostgreSQL и MySQL или популярными сейчас скриптовыми языками разработки. На сервер с Ubuntu отлично встанут и службы маршрутизации и управления трафиком.

В плюсы стоит записать и меньшее потребление ресурсов, чем Windows Server, а также нативную для всех unix-систем работу с консолью и пакетными менеджерами. Кроме того, Ubuntu, являясь изначально «десктопным домашним юниксом» достаточно дружелюбна к пользователю, что облегчает ее администрирование.

Основной минус — это unix, со всеми вытекающими. Пусть и Ubuntu и дружелюбна — но лишь относительно других Linux-систем. Так что для работы с ней, особенно в полноценной серверной конфигурации — то есть исключительно через терминал — потребуются определенные навыки. Кроме того, Ubuntu больше ориентирована на персональное использование и не всегда подходит для решения корпоративных кейсов.

Debian

Иронично то, что Debian — это прародитель крайне популярной и упоминаемой нами ранее Ubuntu. Первый билд Debian был опубликован более 25 лет назад — в далеком 1994 году и именно код Debian лег в основу Ubuntu. По сути, Debian является одним из старейших и при этом хардкорных дистрибутивов среди семейства Linux-систем. При всей схожести Ubuntu, в отличие от своего «наследника», Debian не получила того уровня доброжелательности к пользователю, как младшая система. Однако это дает и свои преимущества. Debian — более гибок по сравнению с Ubuntu и может подвергаться более глубокому конфигурированию и эффективнее решать ряд специфических задач, в том числе и корпоративного характера.

Основной плюс Debian — большая секьюрность и стабильностью по сравнению с Ubuntu и, тем более, с Windows. Ну и конечно же, как и у любой Linux-системы — низкое потребление ресурсов, особенно в форме серверной ОС под управлением терминала. Кроме того, Debian-сообщество это open source, так что эта система, в первую очередь, ориентирована на корректную и эффективную работу с бесплатными решениями.

Однако за гибкость, хардкорность и безопасность приходится платить. Debian разрабатывается open source-сообществом без четкого ядра через систему мастеров веток, со всеми вытекающими. В один момент времени у Debian есть сразу три версии: стабильная, нестабильная и тестовая. Проблема в том, что stable-ветка разработки серьезно отстает от тестовой, то есть часто в ядре могут встречаться уже устаревшие части и модули. Все это выливается в ручную пересборку ядра или вообще в переход на тестовую ветку, если ваши задачи обгоняют возможности стабильной версии Debian. В Ubuntu таких проблем с разрывом версий нет: там раз в два года разработчики выпускают стабильную LTS-версию системы.

CentOS

Ну и закончим наш разговор о серверных ОС RUVDS на CentOS. На фоне более массивных Ubuntu и, тем более, Debian, CentOS выглядит подростком. И хотя система стала популярна в массах не так давно, как Debian или Ubuntu, релиз ее первой версии состоялся в один момент с Ubuntu, то есть еще в 2004 году.

В основном CentOS используется для виртуальных серверов, так как еще менее требовательна к ресурсам, чем Ubuntu или Debian. Мы поставляем конфигурации под управлением двух версий этой ОС: CentOS 7.6.1810 и более старой CentOS 7.2.1510. Основной сценарий использования — корпоративные задачи. CentOS — это история про работу. Никогда не являясь системой домашнего пользования, как это было, например, с Ubuntu, CentOS сразу разрабатывалась как RedHat-подобный дистрибутив на базе открытого исходного кода. Именно наследственность от RedHat и дает CentOS ее основные преимущества — ориентированность на решение корпоративных задач, стабильность и безопасность. Самый частый сценарий использования системы — это веб-хостинг, в котором CentOS показывает лучшие, чем у других Linux-дистрибутивов результаты.

Однако есть у системы и ряд минусов. Более сдержанный цикл разработки и обновлений, чем у той же Ubuntu, приводит к тому, что в какой-то момент вам придется мириться с уязвимостями или уже решенными в других дистрибутивах проблемами. Также отличается и система самих обновлений и установки компонентов: никакого apt-get, только yum и RPM-пакеты. Также CentOS не совсем подходит для размещения и работы с контейнерными решениями Docker/k8s, в которых Ubuntu и Debian ее очевидно превосходят. Последнее важно, так как виртуализация веб-серверов и приложений через контейнеризацию в последние годы все набирает обороты в среде DevOps. Ну и конечно же, у CentOS намного меньшее коммьюнити по сравнению с более популярными Debian и Ubuntu.

Вместо вывода

Как видно, любая ОС имеет свои плюсы и минусы и получила собственную нишу. Особняком стоят серверы под управлением Windows — в Microsoft-среде, так сказать, своя атмосфера и правила работы.

Все Linux-дистрибутивы схожи между собой в плане потребления ресурсов, но имеют свои специфические черты и отличия в зависимости от поставленной задачи. Ubuntu проще в использовании, Debian — более тонко конфигурируется. CentOS может выступать как замена платному RedHat, что немаловажно, если вам нужна полноценная корпоративная ОС в unix-исполнении. Но при этом она слаба в вопросах контейнеризации и виртуализации приложений.В любом случае, вы можете связаться с нашими специалистами и мы подберем для вас необходимое решение и конфигурацию исходя из ваших задач.

Источник